文章信息

- 王平彦, 亓玲美, 孙绪艮, 孙垒光, 曲若轶.

- Wang Pingyan, Qi Lingmei, Sun Xugen, Sun Leiguang, Qu Ruoyi

- 苹果绵蚜对不同苹果品种枝条的选择及与挥发物的关系

- Selectivity of Branches from the Various Apple Varieties by Eriosoma lanigerum with Volatiles from the Branches

- 林业科学, 2009, 45(8): 91-95.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(8): 91-95.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-10-22

-

作者相关文章

2. 山东省莱芜市林业局 莱芜 271100

2. Forestry Bureau of Laiwu, Shandong Province Laiwu 271100

苹果绵蚜(Eriosoma lanigerum)属同翅目、绵蚜科,原产于美国,后随苗木传播至世界各地(柴立英,1999),是世界性检疫害虫(吴海军等,2007)。该虫繁殖快、潜伏性强,以若虫、成虫群集于寄主的枝条、树干和根部等部位吸取汁液,削弱树势,可造成苹果(Malus pumila)减产4.1%~38.8%(张惠玲等,2007),严重时导致整树枯死。

作为世界第1位苹果生产大国(张放,2004),我国当前的果树生产正面临着苹果绵蚜的严重威胁(贺春玲等,2004),据报道,现在辽宁(陈伟等,1996)、西藏(李树林等,1996),河南(柴立英,1999;李定旭等,2003)、云南(冯士明,2001)、河北(边秀然等,2002)、天津(张强等,2002)、江苏(张强等,2002)、山西(李俊林等,2005;李素芳等,2006)、山东(阴启忠等,2006)、陕西(问亚军等,2006)、新疆(于江南等,2008;刘树侠等,2008)、贵州(杜娟等,2008)、甘肃(刘德华,2008)都有不同程度的发生。

目前,国内外对苹果绵蚜的研究主要侧重于生物学特性、发生规律及综合防治,但迄今为止,关于寄主选择及寄主挥发物的研究,尚无明确报道。本文研究了该虫对短枝富士(Red Fuji Spur)、腾木1号(Fujiki 1)、乔纳金(Jonagold)、珊夏(Sansa)和首红(Red Chief Delicious)5种苹果枝条的选择性行为,并对枝条挥发性物质进行了分析,以期为新的防治策略提供理论依据,为预测预报、风险分析提供科学数据。

1 材料与方法 1.1 材料短枝富士、腾木1号、乔纳金、珊夏、首红5个品种采自泰安郊区果园,树龄均为17年,选择粗细均匀2年生新鲜健康枝条,用蒸馏水清洗、擦干备用。

在上述果园于八棱海棠(Malus prunifolia)上采集苹果绵蚜无翅孤雌蚜,带回实验室饲养繁殖,以备试验所需。根据体长区分1龄、2龄、3龄若虫及成虫(杨勤民等,2003;Asante et al., 1995)。所需虫源,用毛笔在显微镜下挑选并移置到培养皿中待用。

1.2 方法 1.2.1 苹果绵蚜嗅觉选择行为测定用Y形嗅觉仪(孙绪艮等,2002)分别测定若虫和成虫的嗅觉选择行为。Y形管的基部管长为10 cm,内径为3 cm,两臂等长均为20 cm,两臂夹角为75°。测试时,气流经活性炭过滤,分别经过无味管进入装有苹果枝条小段(每段15 cm,两端蜡封)和空气的气源瓶,然后调节两边流速计,使气流流速均为2.4 L·min-1。将苹果绵蚜单头接至嗅觉仪出气口端铁丝上,观察其行为,5 min内经过Y叉口进入某一臂,活动时间持续超过60 s,定为对该侧气味有选择性(吕建华等,2007),否则,则记为无选择性。为避免气流等造成的误差,每测试1次交换进气管。所有测试均在空气洁净、光线均匀、相对封闭的专用嗅觉测试室内进行。各处理组合如下:

不同苹果品种与干净空气的组合:珊夏枝条-干净空气,首红枝条-干净空气,短枝富士枝条-干净空气,乔纳金枝条-干净空气,腾木1号枝条-干净空气。

不同苹果品种之间的组合:珊夏枝条-短枝富士枝条,珊夏枝条-乔纳金枝条,珊夏枝条-腾木1号枝条,珊夏枝条-首红枝条,短枝富士枝条-乔纳金枝条,短枝富士枝条-腾木1号枝条,短枝富士枝条-首红枝条,乔纳金枝条-腾木1号枝条,乔纳金枝条-首红枝条,腾木1号枝条-首红枝条。

1.2.2 苹果枝条挥发物测定将质量相近的枝条小段(每段2 cm)放入顶空进样瓶,进行萃取。

萃取条件:样品加热温度50 ℃,保持30 min,取样针温度70 ℃,传输线温度70 ℃,然后给瓶加压21.9 Pa,捕集阱保持5 min。色谱条件:进样口温度250 ℃;起始温度40 ℃,保持1 min;以8 ℃·min-1升至180 ℃;再以15 ℃·min-1的速度上升到230 ℃,保持5 min。载气He(99.999%),流速2.00 mL·min-1,分流比5.0。质谱条件:电离方式EI,电子能量70 eV,离子源温度200 ℃,接口温度230 ℃。扫描质量范围m/z 45~450。

采用选择离子检测(Selected Ion Monitoring)方法,检测挥发性成分中的微量成分。未知化合物质谱图经计算机检索同时与NIST05数据库相匹配,并结合人工图谱解析及资料分析,确认苹果枝条挥发物的各种化学成分。

挥发物分析试验采用日本岛津公司GC-MS QP2010 Plus气相色谱-质谱联用仪,美国PerkinElmer公司的TurboMatrix 40 Trap HS顶空进样器,Rtx-5MS(30 m×0.25 mm×0.32 mm)色谱柱;25 mL顶空进样瓶,铝制瓶盖和聚四氟乙烯硅橡胶垫。

1.2.3 数据分析采用DPS3.01(专业版)分析软件分析数据。单因素试验统计分析(Duncan新极复差法,数据不转换)比较不同处理间的差异显著性。

2 结果与分析 2.1 苹果绵蚜嗅觉选择苹果绵蚜被接至嗅觉仪中央铁丝后,触角不断伸张摆动,沿铁丝作螺旋形逆气流方向运动,部分爬行较快,部分较慢,当爬行至铁丝分叉口时略作徘徊,随后进入一臂。

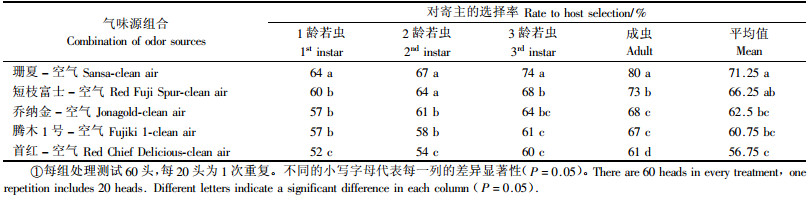

由表 1可知,1龄若虫对珊夏、短枝富士表现出较高的趋向性,分别为64%,60%,其次是乔纳金、腾木1号,均为57%;而对首红的选择率最低,为52%。表明1龄若虫对珊夏、短枝富士的选择性较强,对首红的选择性较弱。珊夏与其余品种之间、腾木1号与首红之间的选择差异达显著水平。

|

|

纵观表 1,1龄、2龄、3龄若虫、成虫对珊夏、短枝富士、乔纳金、腾木1号、首红的平均选择率依次是71.25%,66.25%,62.5%,60.75%,56.75%;即对珊夏的趋向性最强,首红的趋向性最弱,在两者之间的选择差异达显著水平。成虫对珊夏选择率最高,为80%,1龄若虫对首红的选择率最低,为52%;成虫相对于若虫对寄主的趋向性偏高,若虫虫龄越大趋向性越明显。

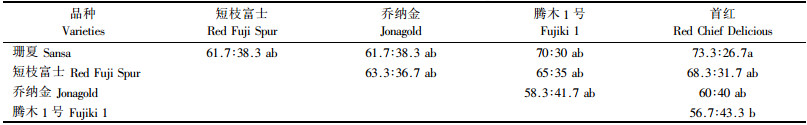

由表 2可知,在珊夏与短枝富士的组合中,1龄若虫对珊夏的选择率较高,为65%;在珊夏与乔纳金、腾木1号、首红的组合中,则明显趋向于珊夏,选择率均在66%以上;在短枝富士与乔纳金、腾木1号、首红的组合中,对短枝富士的选择率都在58%以上。表 2、表 3中,1龄、3龄若蚜在珊夏-首红和腾木1号-首红之间的选择差异均达显著水平;该虫对不同苹果品种的选择顺序依次为:珊夏、短枝富士、乔纳金、腾木1号、首红。

|

|

|

|

由此得出,苹果绵蚜在寻找寄主过程中能被寄主释放的气味所吸引,其嗅觉参与反应;不同寄主挥发物对该虫的嗅觉刺激有强弱之分,依次为珊夏、短枝富士、乔纳金、腾木1号、首红。

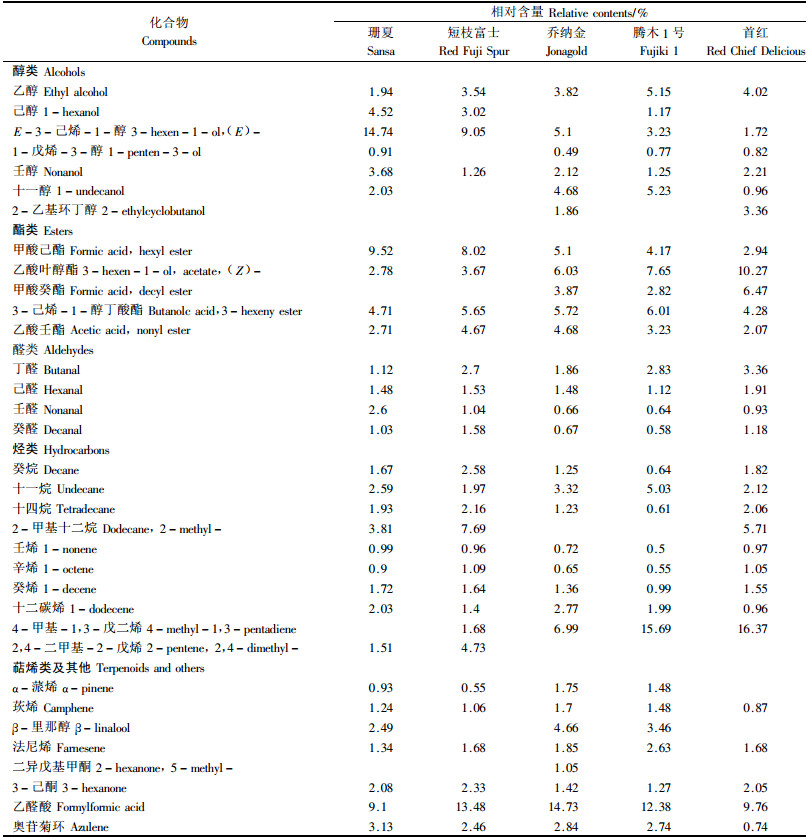

2.2 苹果枝条挥发物成分的测定结果及分析5种苹果枝条共检测出34种挥发物(表 4),主要有醇类、酯类、烃类、醛类、萜烯类等,由于成分比例的不同,形成了各自的气味化学指纹图谱。珊夏枝条、短枝富士枝条、乔纳金枝条、腾木1号枝条、首红枝条分别检测出30,28,31,30,29种挥发物,分别占总峰面积的91.23%,93.19%,96.43%,97.29%,94.21%。

|

|

表 4中,E-3-己烯-1-醇、甲酸己酯的相对含量按珊夏、富士、乔纳金、腾木1号、首红依次递减;而4-甲基-1,3-戊二烯、乙酸叶醇酯则按上述顺序依次递增。在珊夏枝条挥发物中,E-3-己烯-1-醇、甲酸己酯的相对含量最多,分别为14.74%,9.52%;在首红枝条挥发物中,4-甲基-1,3-戊二烯、乙酸叶醇酯的相对含量最多,分别为16.37%,10.27%。乙醇、E-3-己烯-1-醇、壬醇、甲酸己酯、乙酸叶醇酯、3-已烯-1-醇丁酸酯、乙酸壬酯、丁醛、已醛、壬醛、癸醛、癸烷、十一烷、十四烷、壬烯、辛烯、癸烯、十二碳烯、莰烯、法尼烯、3-已酮、奥苷菊环、乙醛酸为不同品种所共有的挥发物,但相对含量存在差别。

通过研究苹果绵蚜不同寄主挥发物的组成,可探讨挥发物与寄主选择的关系。本试验中,挥发物相对含量的差异导致该虫的嗅觉选择差别。结合嗅觉仪测定结果,初步确定,E-3-己烯-1-醇、甲酸己酯可能是对苹果绵蚜有较强引诱作用的重要物质;4-甲基-1,3-戊二烯、乙酸叶醇酯不是引诱苹果绵蚜的物质。

3 讨论本试验中,所用植物材料均为当地主栽苹果品种。根据野外与室内的调查,发现危害果树的多数为无翅蚜,有翅蚜的数量很少;1龄、2龄若虫较为活泼,扩散速度更快。因此,虫源为无翅蚜;虽然若虫共4龄(张岳等,1957),但试验中只是有针对性的选择1龄和2龄,对3龄的测试则以提高结果的准确性为目的。

寄主植物挥发物是植物-昆虫间化学通讯的媒介,是植食性昆虫进行寄主定位的利他素(杜家纬,2001;康乐等,2004)。植物挥发性物质在蚜虫的寄主定位中起重要作用(周琼等,2003)。本研究表明,苹果枝条挥发物在苹果绵蚜寄主选择中起重要作用。

苹果绵蚜对不同苹果品种的选择性,决定着苹果的受害程度。在野外自然发生状况中,珊夏、短枝富士受害较重,首红、腾木1号受害较轻,这一现象与本文研究结果相吻合。

本试验中,不同龄期的若虫、成虫不仅对不同寄主的选择性不同,而且对相同寄主也表现出选择差异。可能原因有2种:1)寄主挥发物在不同时间有微弱变化;2)不同龄期的若虫、成虫对寄主气味的偏嗜性略有差别。

早在19世纪,英国人注意到不同苹果品种对苹果绵蚜有不同抗性(钦俊德,1995)。Sandanayaka等(2003;2005)研究发现,该虫对皇家嘎拉(Royal Gala)的寄生率最高;通过多个生物学参数进行评估,结果为皇家嘎拉的抗性极差。因为珊夏的父本是皇家嘎拉,而该虫对珊夏的趋向性较强,这与Sandanayaka等的结论是一致的。

嗅觉仪测定结果表明:珊夏、短枝富士、乔纳金、腾木1号、首红对苹果绵蚜的抗性依次增强,即珊夏为相对感虫品种,首红为相对抗虫品种。相对感虫品种释放的主要挥发物E-3-己烯-1-醇、甲酸己酯在相对抗虫品种中释放很少,据此推测,这些物质很可能与感虫特性有关。相对抗虫品种的主要挥发物4-甲基-1,3-戊二烯、乙酸叶醇酯在相对感虫品种中释放很少,据此推断,这些物质很可能与抗虫特性有关。植物气味是多组分的混合物,对昆虫的作用也是综合的。上述化合物对苹果绵蚜的具体作用机理,尚不清楚,应该采购标样,利用嗅觉仪或EAG加以证实,这也是以后需要解决的问题。

目前关于该虫的研究较多,但仍难以彻底根治,而且其为害与蔓延日趋加重并扩大(吴海军等,2007),笔者认为,相应基础理论研究仍需继续拓展、深入。本文对苹果绵蚜的寄主选择与寄主挥发物的关系做了初步的研究分析,若能通过进一步的试验来探讨、开发相应的引诱剂和驱避剂来干扰该虫的寄主识别、寄主定位、交配和产卵等,必将为抗蚜途径提供新思路。

边秀然, 慕晓华, 张东. 2002. 苹果绵蚜发生识别与防治关键技术. 河北林业科技, (6): 27. DOI:10.3969/j.issn.1002-3356.2002.06.027 |

柴立英. 1999. 河南省苹果绵蚜的发生与防治初报. 植物检疫, 13(3): 30-31. |

陈伟, 吕建军. 1996. 检疫害虫——苹果绵蚜. 新农业, (6): 10. |

杜家纬. 2001. 植物-昆虫间的化学通讯及其行为控制. 植物生理学报, 27(3): 193-200. DOI:10.3321/j.issn:1671-3877.2001.03.001 |

杜娟, 杨松霖, 李尚伟. 2008. 黄平县苹果绵蚜发生状况及防治对策. 中国植物导刊, 28(4): 28-29. |

冯士明. 2001. 云南省森林植物检疫对象发生及危险性评估. 中国森林病虫, (4): 31-33. DOI:10.3969/j.issn.1671-0886.2001.04.013 |

贺春玲, 田海燕, 毛永珍. 2004. 我国苹果绵蚜发生及防治研究进展. 陕西林业科技, (1): 34-38. DOI:10.3969/j.issn.1001-2117.2004.01.011 |

康乐, HopkinsT L. 2004. 黑蝗初孵蝗蝻对植物气味和植物挥发性化合物的行为和嗅觉反应. 科学通报, 49(1): 81-85. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2004.01.016 |

李定旭, 陈根强, 李文亮, 等. 2003. 河南省苹果绵蚜发生现状及其防治对策. 植物检疫, (3): 149-151. DOI:10.3969/j.issn.1005-2755.2003.03.008 |

李俊林, 刘湘琼, 李霞, 等. 2005. 苹果绵蚜发生规律及综合防控技术. 山西农业科学, 33(4): 75-76. DOI:10.3969/j.issn.1002-2481.2005.04.024 |

李树林, 金勇. 1996. 西藏高原苹果绵蚜生物学研究初报. 林业科技通讯, (2): 31-33. |

李素芳, 王玉红. 2006. 苹果绵蚜发生规律及防治措施. 农村实用科技信息, (1): 37. DOI:10.3969/j.issn.1674-0653.2006.01.045 |

刘德华. 2008. 苹果绵蚜的发生与防治. 果树花卉, (9): 44-45. |

刘树侠, 王建军. 2008. 苹果绵蚜综合防治技术. 北方果树, (2): 39. DOI:10.3969/j.issn.1001-5698.2008.02.023 |

吕建华, 刘树生. 2007. 欧洲山芥植株挥发物对小菜蛾雌成虫选择行为的影响. 植物保护学报, 34(7): 415-419. |

钦俊德. 1995. 昆虫与植物关系的研究进展和前景. 动物学报, 41(1): 12-19. DOI:10.3321/j.issn:0001-7302.1995.01.008 |

孙绪艮, 尹淑艳, 李波. 2002. 针叶小爪螨-寄主植物-芬兰钝绥螨相互关系的研究Ⅰ:针叶小爪螨对寄主植物和芬兰钝绥螨对猎物的嗅觉反应. 林业科学, 38(1): 83-88. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.2002.01.013 |

问亚军, 王永潮, 万会萍, 等. 2006. 渭北苹果绵蚜发生规律和防治技术研究. 陕西农业科学, (4): 48-49. DOI:10.3969/j.issn.0488-5368.2006.04.019 |

吴海军, 李友莲, 丁三寅, 等. 2007. 入侵生物苹果绵蚜在中国的风险性分析. 山西农业大学学报:自然科学版, 27(4): 368-371. |

杨勤民, 卢增全, 程二东, 等. 2003. 苹果绵蚜越冬调查研究. 植物检疫, 17(1): 21-24. DOI:10.3969/j.issn.1005-2755.2003.01.015 |

阴启忠, 张勇, 宫永铭. 2006. 山东省苹果绵蚜发生现状及防治对策. 山东农业科学, (1): 56-57. DOI:10.3969/j.issn.1001-4942.2006.01.020 |

于江南, 陈卫民, 徐毅, 等. 2008. 伊犁河谷苹果绵蚜生物学特性及防治. 新疆农业科学, 45(2): 298-301. |

张放. 2004. 我国将建2000万亩苹果非疫区. 果树信息, 20(8): 22. |

张惠玲, 郭瑞英, 陈立新. 2007. 苹果绵蚜的生物学特性及防治. 果农之友, (3): 33. |

张强, 罗万春. 2002. 苹果绵蚜发生危害特点及防治对策. 昆虫知识, 39(5): 340-342. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2002.05.004 |

张岳, 朱文惠. 1957. 苹果绵蚜生活史与防治研究. 昆虫学报, 7(2): 167-182. |

周琼, 梁广文. 2001. 植物挥发性物质在蚜虫寄主定位中的作用. 昆虫知识, 38(5): 334-336. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2001.05.004 |

Asante S K, Cairns S C. 1995. Age-Grading Nymphal Instars of Apterous Virginoparae of Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Hemiptera: Aphididae). J Aust Ent Soc, 34: 111-115. DOI:10.1111/aen.1995.34.issue-2 |

Sandanayaka W R M, Bus V G M. 2005. Evidence of sexual reproduction of woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum, in New Zealand. Journal of Insect Science, 5: 27. |

Sandanayaka W R M, Bus V G M, Connolly P, et al. 2003. Characteristics associated with woolly apple aphid Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Auchenorrhyncha: Aphididae) resistance of three apple rootstocks. Entomol Exp Appl, 109: 63-72. DOI:10.1046/j.1570-7458.2003.00095.x |

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45