文章信息

- 王荣, 胡海清.

- Wang Rong, Hu Haiqing.

- 火烧对幼树净光合速率和叶绿素荧光参数的影响

- Effects of Burning on Net Photosynthetic Rate and Chlorophyll Fluorescence Parameters of Saplings

- 林业科学, 2007, 43(12): 45-49.

- Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(12): 45-49.

-

文章历史

- 收稿日期:2007-02-27

-

作者相关文章

火烧对树木生理和生长状况有重要的影响,但关于这方面的研究并不多。由于人们认识到火的有利一面,普遍开展了计划火烧活动并调查和研究了火对树木生长状况的影响,发现低强度的火烧有利于林木的生长,高强度的火烧不利于林木的生长(杨道贵等,1993;楼玉海等,1990;赵经周等,1996)。林木的生长与光合作用紧密相关。有人研究高温对植物的光合特性及其他生理方面的影响,虽然火烧的实质就是热量,但是火烧又与高温不同。火烧产生的热量,通过传导、辐射进入植物活体组织,超过阈值就会产生伤害。火烧产生的热量大,瞬时即可产生高温。高温对植物引起伤害的原因大致有以下4个方面:一是蛋白质的破坏;二是代谢失调造成伤害;三是产生氨气造成伤害;四是生物膜的损伤(肖功武,1995)。Bova等(2005)阐述内部组织没有受到火的直接影响,而是通过外部着火,内部温度升高,致使某些生理机能达到极限,表面火将热传递给树干使其温度升高,由此导致组织坏疽达到树干不同的深度,当组织坏疽通过活树的树皮进入维管形成层及其周围的组织最终导致树干死亡。胡海清等(1992)研究了火烧对树木叶片叶绿素含量的影响,发现火烧后叶绿素含量增加。究竟火烧对树木光合作用产生了怎样的影响,进而又对树木生长产生影响的,目前有关这方面的研究很少。叶绿素荧光分析技术的最大优点是在不伤害叶片的情况下就能探知光合机构的运转状况,因此近几年在国际上得到了广泛的应用(Maxwell et al.,2000)。本试验通过对幼树进行不同的火烧处理,测定火烧后新生叶的气体交换参数和叶绿素荧光参数的变化,探讨火烧对树木影响的内部机制,进一步从生理角度分析树种的抗火性,为林业生产实践中防火和造林树种的选择提供参考。

1 材料与方法 1.1 材料试验树种是3年生水曲柳(Fraxinus mandshurica)、核桃楸(Juglans mandshurica)和蒙古栎(Quercus mongolica),选自黑龙江省五常市林业苗圃。2006年5月初将幼树移栽到东北林业大学哈尔滨市城市林业示范基地实验大棚外,栽植在直径38 cm、高45 cm的塑料桶内,每种幼树栽植50株,每桶内栽植1株幼树,共栽植150株。

1.2 火烧处理7月18日用汽油喷灯对幼树进行3种火烧处理(火焰大小一致,火焰最前端接触叶、茎)。T1处理(叶片火烧):对幼树树叶从上到下均匀喷烧30 s,叶片出现不同程度萎蔫、卷曲,颜色变黑;T2处理(枝火烧):对幼树的枝条均匀喷烧60 s;T3处理(茎火烧):对幼树茎上下均匀喷烧90 s。对照(CK):未进行火烧处理。各火烧处理幼树10株。火烧7~10 d后,T1处理幼树的部分叶片未受到明显影响,部分叶片边缘或1/2叶片被烧死;T2处理幼树小枝被烧死,从茎上长出新枝新叶;T3处理幼树茎被烧死,在下部接近根部长出叶片。

1.3 测定方法8月18—20日9:00—11:30(天气晴,无风,光照强度1 500~1 700 μmol·m-2s-1,温度28~32 ℃)对各火烧处理后幼树和未火烧对照幼树新生叶进行光合参数和叶绿素荧光参数测定。

光合参数用Li-COR6400测定。入射光强设为1 000 μmol·m-2s-1,测定的光合参数包括净光合速率(Pn)和蒸腾速率(Tr),计算水分利用效率(WUE=Pn/ Tr)。将叶片充分暗适应20 min后,在同一叶片上用FMS2脉冲调制式荧光仪(英国Hansatech公司生产)测定荧光参数,包括Fo(初始荧光)、Fm(最大荧光)、Fv(可变荧光)、Fv/Fm(PSⅡ最大光化学效率)、Fv′/Fm′(PSⅡ有效光化学效率)、qP[光化学猝灭系数qP=(Fm′-Fs)/(Fm′-Fo)]、NPQ[非光化学猝灭系数NPQ=(Fm-Fm′)/Fm′](吴韩英等,2001;汪炳良等,2004)。试验测定过程中,每处理重复测定3株,每株测定同一位置3个向阳生长良好的叶片。

1.4 数据处理采用Microsoft Excel和SPSS进行数据处理,并对差异显著指标进行Duncan多重比较。

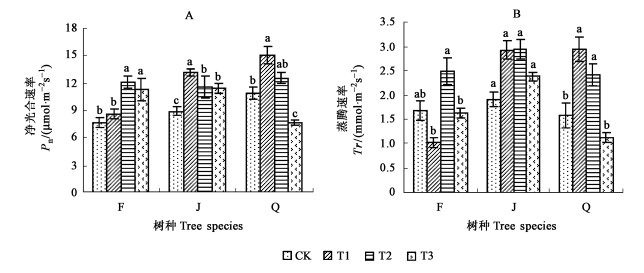

2 结果与分析 2.1 幼树火烧后新生叶光合生理参数的变化 2.1.1 净光合速率对核桃楸、水曲柳和蒙古栎3种幼树叶、枝、茎分别进行火烧后测定新生叶的净光合速率(Pn),发现Pn发生了不同的变化(图 1A)。水曲柳的T1、T2、T3处理新生叶的Pn均比对照提高,其中T2、T3处理Pn提高显著,分别提高57.9%、47.5%。核桃楸3种处理新生叶的Pn均比其对照显著提高,其中T1提高最大,提高47.8%,T2提高29.9%,T3提高27.7%。蒙古栎T1、T3处理与其对照差异显著,T1处理的Pn比对照提高37.6%,而T3比其对照降低29.8%,T2处理的 Pn与其对照差异不显著。火烧后幼树新生叶Pn发生了不同的变化,说明火烧对这3种幼树光合作用产生了不同的影响。

|

图 1 火烧对新生叶净光合速率和蒸腾速率的影响 Fig. 1 Effects of burning on the net photosynthetic rates (Pn) and transp iration rate (Tr) of young leaves F:水曲柳F. mandshurica;J:核桃楸J. mandshurica;Q:蒙古栎Q. mongolica.不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。The different small letters show significant difference at 0.05 level.下同。The same below. |

分别对3种幼树叶、枝、茎火烧后,新生叶蒸腾速率也发生了变化(图 1B)。水曲柳T1、T2、T3处理后新生叶Tr与对照差异不显著,但T1、T3处理新生叶Tr低于对照,而T2处理Tr高于对照。核桃楸的T1、T2、T3处理新生叶Tr与对照差异不显著,但比对照提高。蒙古栎的T1、T2处理新生叶的Tr比对照显著提高,分别提高了86.7%、52.5%;而T3处理与其对照无显著差异,但Tr低于对照。

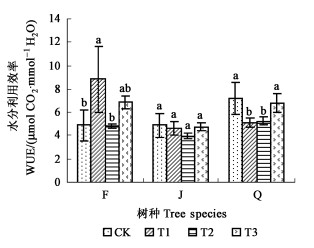

2.1.3 水分利用效率3种幼树火烧处理后,新生叶的水分利用效率发生了不同的变化(图 2)。水分利用效率(WUE)的变化是植物抗旱策略的重要组成部分。当苗木遭受水分胁迫时,其水分利用效率必定会发生相应的变化,以保持苗木生长与水分消耗的平衡(喻方圆等,2004)。通过测定的水曲柳、核桃楸和蒙古栎3种幼树火烧处理后新生叶的Pn和Tr,计算出3种幼树的水分利用效率。结果发现:核桃楸和蒙古栎的3种火烧处理新生叶WUE均低于各自的对照,其中蒙古栎的T1、T2处理新生叶WUE比对照显著降低,分别降低28.8%、27.1%。水曲柳的T1处理新生叶WUE比对照显著提高80.7%,T2、T3处理新生叶WUE与对照无显著差异。

|

图 2 火烧对新生叶水分利用效率的影响 Fig. 2 Effects of burning on water use efficiency (WUE) of young leaves |

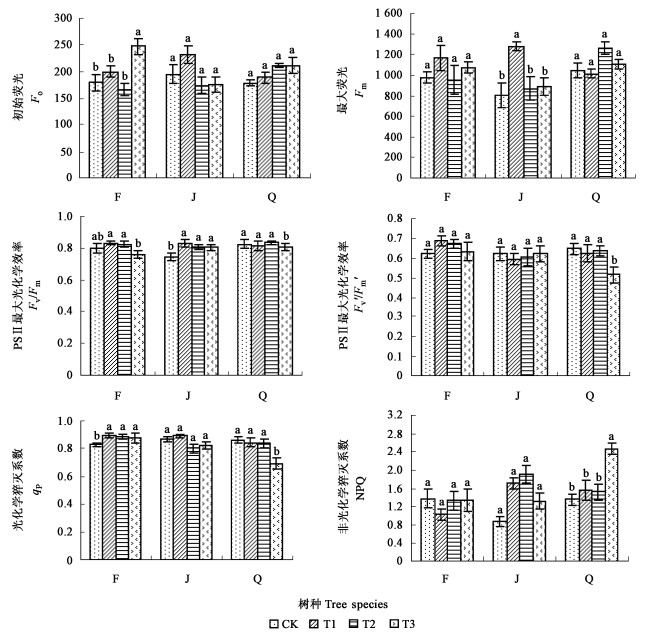

火烧后新生叶光系统Ⅱ活性发生了不同的变化(图 3)。水曲柳T3处理新生叶Fo比对照显著增加,T1、T2处理Fo与对照差异不显著;核桃楸3种火烧处理后新生叶Fo与对照差异不显著,但T1处理新生叶Fo比对照略有提高;蒙古栎3种火烧处理与对照Fo差异不显著,但比对照都略有提高。最大荧光Fm是PSⅡ反应中心完全关闭时的荧光产量,反映了PSⅡ的电子传递情况(Gilmore et al., 1996)。水曲柳和蒙古栎3种火烧处理新生叶Fm与各自的对照差异不显著,而核桃楸T1火烧处理新生叶Fm高于对照。水曲柳T1、T2、T3处理新生叶的Fv/Fm与对照无明显差异;而核桃楸3种火烧处理新生叶的Fv/Fm与对照相比显著提高,T1提高最多;蒙古栎T3处理Fv/Fm比对照显著降低。水曲柳和核桃楸T1、T2、T3处理新生叶Fv′/Fm′与各自的对照之间都无显著差异;蒙古栎T3处理新生叶的Fv′/Fm′显著低于对照。水曲柳T1、T2、T3处理新生叶qP显著提高;核桃楸T1、T2、T3处理新生叶qP与对照无明显差异;蒙古栎T3处理新生叶qP显著降低。水曲柳和核桃楸的3种处理新生叶的NPQ与对照差异不显著,而蒙古栎T3处理的新生叶NPQ显著提高。

|

图 3 火烧对新生叶叶绿素荧光参数的影响 Fig. 3 Effects of burning on chlorophyll fluorescence parameters of young leaves |

本试验中,水曲柳和核桃楸的3种火烧处理后新生叶的净光合速率都提高,说明水曲柳和核桃楸受火破坏后有较强的调节光合作用的能力,以适应火对自身产生的破坏。蒙古栎枝和叶分别火烧处理后新生叶净光合速率与对照相比显著提高,说明火烧后其新生叶进行光合作用的能力增强;而茎火烧后净光合速率比其对照显著降低,说明新生叶进行光合作用的能力减弱,蒙古栎幼树茎不耐火烧,受到火的破坏较严重,火后自身调节生长的能力较弱。火烧处理后,幼树新生叶净光合速率发生变化,是幼树对火烧的一种响应,可以反映出其受火破坏后自身调节能力的强弱。对3种幼树的茎、枝、叶分别进行火烧后新生叶净光合速率发生不同的变化,这与幼树被火烧的部位和幼树的种类有关,因此对一些树种进行适当的火烧会促进树木的生长(赵经周等,1996)。

植物水分利用效率是指植物消耗单位水量所产生的同化物量,表示植物对水分的利用水平。这在环境差和水资源不丰富的条件下,对植物的初级生产力是非常关键的。当植物的供水出现紧张和叶温越来越高时显得尤其重要(田晶会等,2005)。水分利用效率是净光合速率和蒸腾速率的比值。水曲柳T1处理后新生叶的水分利用效率显著提高,这是由于新生叶净光合速率升高而蒸腾速率降低所导致的。蒙古栎T1、T2处理后新生叶水分利用效率降低,是净光合速率和蒸腾速率都升高,但净光合速率的升高幅度小于蒸腾速率升高幅度的结果。核桃楸新生叶水分利用效率的变化不显著。植物水分利用效率的提高,是其适应土壤水分减少的一条重要途径(李吉跃等,1991)。在干旱条件下,水分利用效率越大,则表示植物节水能力越强,耐旱生产力越高(龚吉蕊等,2005)。本试验研究表明,当火烧后土壤水分缺乏时,水曲柳有较强的适应性,这对水曲柳火后生长的恢复有利;而蒙古栎的适应性较弱,核桃楸的适应性居于两者之间。

火烧后新生叶的荧光参数的变化没有一定的规律。火烧对水曲柳PSⅡ反应中心原初光能转化效率影响不显著。火烧提高了核桃楸新生叶PSⅡ反应中心原初光能转化效率,从而才有可能将叶片所吸收的光能有效地转化为化学能,以提高光合电子传递速率。火烧降低了T3处理的蒙古栎新生叶PSⅡ反应中心原初光能转化效率和捕获效率,使非光化学猝灭能力明显增强,PSⅡ天线色素吸收的光能以热形式耗散的能力增强,而转化为化学能的能力减弱,即Pn降低,与前面的结论相一致。火烧后新生叶叶绿素荧光参数发生的不同变化之间是否有一定的联系还需进一步的研究。

龚吉蕊, 赵爱芬, 苏培玺, 等. 2005. 黑河流域几个主要植物种光合特征的比较研究. 中国沙漠, 25(4): 587-592. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2005.04.023 |

胡海清, 刘慧荣, 耿玉超, 等. 1992. 火烧对人工林红松樟子松树木的影响. 东北林业大学学报, 20(2): 43-47. |

李吉跃. 1991. 太行山区主要造林树种耐旱特性的研究Ⅴ:耐旱生产力. 北京林业大学学报, 13(增刊2): 251-265. |

楼玉海, 焦肇芳. 1990. 五·六特大森林火灾的调查与分析. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社.

|

田晶会, 贺康宁, 王百田, 等. 2005. 黄土半干旱区侧柏气体交换和水分利用效率日变化研究. 北京林业大学学报, 27(1): 42-46. DOI:10.3321/j.issn:1000-1522.2005.01.009 |

汪炳良, 徐敏, 史庆华, 等. 2004. 高温胁迫对早熟花椰菜叶片抗氧化系统和叶绿素及其荧光参数的影响. 中国农业科学, 37(8): 1245-1250. DOI:10.3321/j.issn:0578-1752.2004.08.029 |

吴韩英, 寿森炎, 朱祝军. 2001. 高温胁迫对甜椒光合作用和叶绿素荧光的影响. 园艺学报, 28(6): 517-520. DOI:10.3321/j.issn:0513-353X.2001.06.006 |

肖功武, 刘志忠, 施子臣. 1995. 植物防火工程原理的探讨.生物防火研究.. 哈尔滨:东北林业大学出版社: 75-77. |

杨道贵, 王金锡, 马志贵, 等. 1993.计划烧除对云南松生长的影响//马志贵等.林火生态与计划烧除研究.成都: 四川民族出版社, 119-136

|

喻方圆, 徐锡增, Robert D Guy. 2004. 水分和热胁迫处理对4种针叶树苗木气体交换和水分利用效率的影响. 林业科学, 40(2): 38-44. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2004.02.007 |

赵经周, 王秋影. 1996.低强度火烧对树木生长及土壤肥力影响试验//吴士英.中国森林防火理论与实践.哈尔滨: 东北林业大学出版社, 219-221

|

Bova A S, Dickinson M B. 2005. Linking surface-fire behavior, stem heating and tissue necrosis. Canadian Journal of Forest Research, 35(4): 814-812. DOI:10.1139/x05-004 |

Gilmore I A M, Kymamoto H Y. 1996. Zeaxanth in formation and energy dependent fluorescence quenching in peachloroplasts. Plant Physiol, 96: 636-643. |

Maxwell K, Johnson G N. 2000. Chlorophyll fluorescence:A pratical guide. J Exp Bot, 51(345): 659-668. DOI:10.1093/jexbot/51.345.659 |

2007, Vol. 43

2007, Vol. 43