文章信息

- 温国胜, 张国盛, 吉川贤.

- Wen Guosheng, Zhang Guosheng, Yoshikawa Ken.

- 干旱胁迫对臭柏水分特性的影响

- Effect of Drought Stress on Water Characteristics of Sabina vulgaris

- 林业科学, 2004, 40(5): 84-87.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(5): 84-87.

-

文章历史

- 收稿日期:2003-07-21

-

作者相关文章

2. 内蒙古农业大学林学院 呼和浩特 010018;

3. 冈山大学农学部 日本冈山市 7008530

2. College of Forestry, Inner Mongolia Agriculture University Huhhot 010019;

3. Faculty of Agriculture, Okayama University Okayama, Japan 7008530

根据土壤-植物-大气连续体系(SPAC)理论,树木的水分状况及其与环境的关系本质上是能量关系,通常用水势来表达(武维华,2003)。许多研究者运用PV技术,评价林木的耐旱性,取得了一些很有价值的研究成果(李吉跃,1989;李吉跃等,1993;张建国等,1994;朱美云等,1996;郭连生等,1998;Maria et al., 2001;孙志虎等,2003)。在自然条件下土壤水分的不规则变化,使大多数植物都不同程度地受到干旱胁迫(Larcher,1999)。臭柏(Sabina vulgaris)系柏科(Cupressaceae)圆柏属常绿灌木,主要分布于我国干旱、半干旱地区,在毛乌素沙地保存有大面积的天然林,它在我国西部大开发与林业生态环境建设中发挥出巨大的生态效益及社会效益(Wen et al., 2002)。但是,臭柏的耐旱性尚不很清楚,有关水分特性的研究尚未见报道。本文应用PV技术,长期的干旱胁迫室内试验与天然臭柏群落的野外调查相结合,测定了臭柏小枝的水分参数。试图分析干旱胁迫对臭柏水分特性的影响,为臭柏的开发、利用及可持续发展提供科学依据。

1 材料和方法试验材料取自于毛乌素沙地的天然臭柏群落和干旱胁迫试验处理装置中的臭柏苗木。

天然臭柏群落的调查地位于内蒙古毛乌素沙地开发整治中心北试验地(38°57′—39°1′ N,109°2′—109°17′ E),海拔1 200~1 350m;该地区流动沙地占65%,固定、半固定沙地占10%,滩地占25%;属温带大陆型半干旱气候区,年均降水量360 mm,集中于7、8、9三个月,约占年降水量的60%~70%;年均蒸发量2 300 mm,是年均降水量的6倍多;风大沙多,年均风速3.3 m·s-1,大风多发生在4—5月(王林和等,2002)。水分参数测定于2000年8月进行,样品取自固定、半固定沙丘上部和沙丘下部分布的2个臭柏群落,各重复3次,取样枝基部分别距地下水5.86 m、2.57 m。测定当日,在沙丘上部和下部沙面以下30~60 cm深的沙层各取5个样品分析,土壤含水量分别为1.5%±0.12%,4.9%±0.16%。水势日变化曲线选择天气晴朗的2000年8月31日测定,从黎明开始到日落为止,1~2 h取样1次,截取试样后,立即放入压力室,直接测定小枝的水势。

干旱胁迫模拟试验是在日本冈山大学农学部实验室内于1997年7、8、9月进行的。试验材料取自砾耕栽培装置中干旱胁迫连续处理3 a的臭柏苗。将臭柏插穗从中国带往日本冈山大学扦插,生根扦插苗移植于砾耕栽培装置中,该装置采用直径1~2 cm的砾石为基质,用Hongland培养液,1 h自动灌水1次,循环利用。通过加入PEG(polyethylene glycol,分子质量为6 000)的数量,调整培养液的渗透势;设对照区、弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区,培养液中分别加入PEG 0、50、100 g·L-1,培养液渗透势分别为0.0、-0.1和-0.3 MPa。为了减少由于蒸发、植物营养吸收所引起的培养液浓度及养分构成的变化的影响,每6周更换一次培养液(Morimoto et al., 1998;Wen et al.,2000;温国胜等,2003)。

应用PV技术测定水分特征参数(李吉跃,1989),测试材料选自枝条中上部向阳方向的正常发育的当年生小枝,为防止空气从切口进入导管而影响吸水,在水中截取约10~12 cm,截后放入盛清水的杯中置于阴暗室温条件下进行饱和吸水处理。当小枝吸水达到饱和后(约12~15 h),将小枝表面水分擦干、称重(饱和鲜重),立即装入压力室(日本昭和商事会社制),在室温(20~25℃)下,用逐渐升压法测定并绘制PV曲线,根据PV曲线,求出水分特征参数。测定重复3次,结果取平均值。

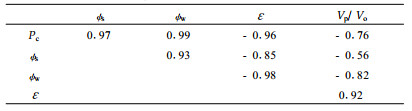

2 结果与分析 2.1 沙丘不同部位生长的臭柏的水分特性生长于沙丘上部和沙丘下部的臭柏小枝的ψs(膨压为0时的渗透势)、ψw(水饱和状态下的水势)、ε(最大体积弹性模量)、VP/VO(细胞内的束缚水含量)如图 1所示。ψs、ψw的平均值,沙丘上部比沙丘下部分别小0.53、0.25 MPa。ψs和ψw是与小枝的吸水力相关的水分状况参数。远离地下水的沙丘上部的小枝比接近地下水的沙丘下部的小枝受到更强的干旱胁迫,以较低的ψs和ψw值,保持较高的吸水力,以适应干旱胁迫的沙漠环境。ε是表示细胞壁弹性的参数,该值越大,表示细胞壁越坚硬,弹性越小。图 1中ε的平均值,沙丘上部比沙丘下部大0.37 MPa。也就是说沙丘上部生长的臭柏由于细胞壁坚硬,弹性较小,在水分不足时,能迅速降低膨压,提高吸水力。VP/VO值的平均值,沙丘上部比沙丘下部大2.0%。VP/VO值越大,表示细胞质壁分离发生时,细胞内束缚水含量较高,忍耐脱水能力较强。

|

图 1 不同立地条件下生长的臭柏的水分特征值(平均值±标准误差) Fig. 1 Parameters of water characteristics of S.vulgaris growing at different site of dune (Average±SE) |

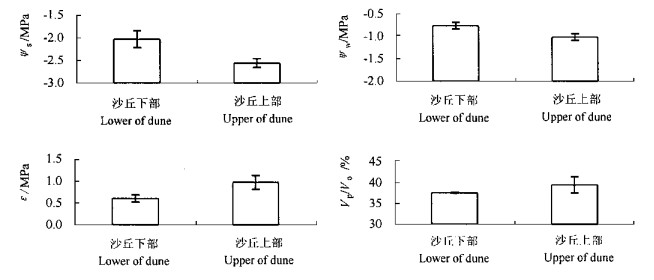

从图 2可看出,臭柏水势黎明时较高,为-0.7 MPa,随着蒸腾失水,水势逐渐降低,午后达到最低值,下午水势又开始上升。沙丘上部和沙丘下部比较,早晨和晚上差异不明显;而10:00—18:00之间,沙丘上部比沙丘下部更低一些,沙丘上部的水势值从早晨到16:00(-1.4 MPa)逐渐减小,而沙丘下部则从13:00(-1.3 MPa)开始恢复上升。这可以认为沙丘上部生长的个体,吸水较困难,水势值在白天长期低下,尤其在下午13:00—17:00,处于较强的干旱胁迫条件下,体内水分亏缺,维持较低的水势,保持较强的吸水能力。

|

图 2 不同立地条件下生长的臭柏水势的日变化 Fig. 2 Diurnal changes of water potential of S.vulgaris growing at different site |

图 1和图 2的结果比较,水势日变化的最低值,沙丘上部为-1.4 MPa,沙丘下部为-1.3 MPa,比沙丘上部增大0.1 MPa。图 1中的ψs,沙丘上部为-2.6 MPa、沙丘下部为-2.0 MPa,分别比沙丘上部与沙丘下部生长的臭柏水势日变化最低值小1.2、0.7 MPa。因此,毛乌素沙地生长的臭柏小枝的水势至少在测定日是高于细胞膨压为0时的水势,即在白天蒸腾失水的自然条件下,也能够维持一定的细胞膨压,以满足正常的生理活动对水分的最低要求。图 2中,日出前、日落时的水势为-0.7~-1.0 MPa。该值与毛乌素沙地生长的臭柏的最大ψ w相近。这表明:在测定日,毛乌素沙地生长的臭柏的水势在夜间接近水饱和状态下的水势,白天较低。

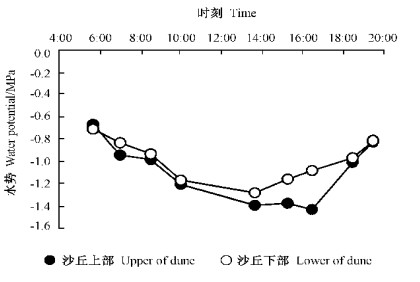

2.3 干旱胁迫条件下臭柏的水分特性室内干旱胁迫条件下臭柏的ψs、ψw、ε、VP/VO的测定结果如图 3所示。ψs在对照区、弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区有依次减小的趋势,与对照区比较,弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区分别减小0.12、0.47 MPa。ψw在各处理区间出现与ψs类似的变化规律,即在弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区的平均值比对照区分别减小0.15、0.35 MPa。也就是说臭柏在干旱胁迫下,以低的ψs和ψw保持高的吸水力来维持体内的水分平衡。ε在各处理区间也出现规律性的变化,弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区分别比对照区增大0. 85、1.09 MPa,随着干旱胁迫的加剧,ε值逐渐增大。VP/VO的平均值,弱干旱胁迫区、强干旱胁迫区比对照区增大6.0%、6.0%。

|

图 3 干旱胁迫条件下生长的臭柏的水分特征值(平均值±标准误差) Fig. 3 Parameters of water characteristics of S.vulgaris under drought stress(Average±SE) |

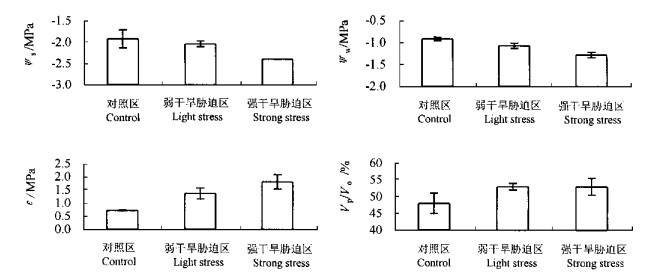

相关分析表明,培养液渗透势与水分特征参数有较强的相关性(表 1)。其中培养液渗透势与ψs、ψw呈正相关,与ε、VP/VO呈负相关。培养液渗透势对ψw影响最大,其次是ψs、ε,对VP/VO影响较小。ψs与ψw呈强的正相关、与ε、VP/VO呈负相关。ψw与ε、VP/VO呈负相关。ε与VP/VO呈正相关。

|

|

毛乌素沙地生长的臭柏,在不同的立地条件下,小枝的水分特性不同。较干旱的沙丘上部与较湿润的沙丘下部相比较,ψs、ψw值分别减小0.53、0.25 MPa,ε、VP/VO值则分别增大0.37 MPa、2.0%。这表明,沙丘上部生长的臭柏适应干旱胁迫,渗透调节能力增强,细胞壁的弹性降低,忍耐脱水能力增强。臭柏的这种耐旱特征在干旱胁迫模拟试验条件下得到进一步的验证,即在模拟试验条件下,随着干旱胁迫的加剧,ψs和ψw减小,ε和VP/VO增大(图 2),吸水能力增大,耐旱性增强。这就是说,臭柏可通过抗旱锻炼提高其耐旱性,增强适应干旱的能力。这是臭柏在沙漠环境中能形成大面积的密集群落,并在西部生态环境建设中发挥重要作用的原因之一。樟子松由内蒙古的东部地区引种到西部地区,也表现出类似的耐旱特性(朱美云等,1996)。

测定日毛乌素沙地沙丘不同部位生长的臭柏的小枝水势呈凹形日变化规律;夜间水势值接近ψw,维持较高的水势,体内水分接近饱和状态;白天水势值较低,在ψs和ψw之间变动,细胞始终维持一定的膨压状态。植物细胞的膨压是植物正常生理代谢的必要条件(武维华,2003)。臭柏在一日内能始终维持一定的膨压,为其适应干旱环境奠定了基础。在自然条件下,土壤水分及植物水分条件是随季节而变化的,在不同季节,水势的日变化特征及其与ψs和ψw关系有待于进一步的研究。这对揭示臭柏耐旱机理具有重要意义。

培养液渗透势与水分特征参数ψs、ψw、ε和VP/VO有强的相关性(表 1)。因此,根据水分特征参数的测定,可以评价臭柏的耐旱性。但是,应用PV技术评价树种的耐旱性时,由于所测定参数受多种因素的影响(郭连生等,1989;孙志虎等,2003),所以在实际应用中,必须考虑各种影响因素,进行综合分析。有关臭柏在不同生长期、不同立地条件下,水分特征参数的变化规律尚有待深入研究。

郭连生, 田有亮. 1989. 对几种针阔叶树种耐旱性生理指标的研究. 林业科学, 25(5): 389-394. |

郭连生, 田有亮. 1998. 运用PV技术对华北常见造林树种耐旱性评价的研究. 内蒙古林学院学报, 20(3): 1-8. |

李吉跃. 1989. PV技术在油松侧柏苗木抗旱性研究中的应用. 北京林业大学学报, 11(1): 3-11. |

李吉跃, 张建国. 1993. 北方主要造林树种耐旱机理及其分类模型的研究(Ⅰ). 北京林业大学学报, 15(3): 1-10. DOI:10.3321/j.issn:1000-1522.1993.03.017 |

孙志虎, 王庆成. 2003. 应用PV技术对北方4种阔叶树抗旱性的研究. 林业科学, 39(2): 33-38. |

王林和, 刘美珍, 张国盛. 2002. 毛乌素沙地臭柏不定根发生特性的研究. 林业科学, 38(5): 156-159. |

温国胜, 王林和, 张明如, 等. 2003. 干旱胁迫条件下臭柏的气孔蒸腾与角质层蒸腾. 浙江林学院学报, 20(3): 268-272. DOI:10.3969/j.issn.2095-0756.2003.03.010 |

武维华. 2003. 植物生理学. 北京: 科学出版社, 36-46.

|

张建国, 李吉跃, 姜金璞. 1994. 京西山区人工林水分参数的研究(Ⅰ). 北京林业大学学报, 16(1): 1-11. |

朱美云, 田有亮, 郭连生. 1996. 不同气候湿度下樟子松耐旱生理特征的变化. 应用生态学报, 7(3): 250-254. |

Larcher W.Physiological plant ecology.Tokyo : Springer-Verlag, 1999: 234-258(in Japanese)

|

Maria J C, Dulce C, Maria M D. 2001. Response to seasonal drought in three cultivars of Ceratonica siliqua:leaf growth and water relations. Tree Physiology, 21: 645-653. DOI:10.1093/treephys/21.10.645 |

Morimoto J, Yoshikawa K. 1998. Effects of long-term water stress on leaf growth of seedlings of several tree species. Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology, 23(4): 228-236. |

Wen G S, Zushi M, Sakamoto K.Study on growth of Sabina vulgaris under long term water stress.Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology, 2000, 25(3): 242-248(in Japanese with English abstract)

|

Wen G S, Wang L H, Yoshikawa K.Physiological and ecological characteristics of Sabina vulgaris in semi-arid region of China.Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology, 2002, 27(3): 526-532(in Japanese with English abstract)

|

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40