文章信息

- 杨文斌, 王晶莹.

- Yang Wenbin, Wang Jingying.

- 干旱、半干旱区人工林边行水分利用特征与优化配置结构研究

- Characteristics of Water Utilization in Border Row and Optimum Disposition Structure in Plantation in Arid and Semi-Arid Region

- 林业科学, 2004, 40(5): 3-9.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(5): 3-9.

-

文章历史

- 收稿日期:2003-03-21

-

作者相关文章

水分是干旱、半干旱区的一个极为重要的生态制约因素(Wilthorpe,1960;杨文斌,1989),由于水分胁迫导致SPAC系统的水分不能正常运转,致使解放以来所营造的各种人工林出现了影响其持续发展的许多问题,如形成“小老树”甚至出现成片衰退死亡现象(刘家琼等,1988;杨文斌等,1991a; 1991b)。降水渗透贮存到土壤中的水分基本上是干旱、半干旱区大面积生态建设的唯一水分补给源,干旱、半干旱区雨养的天然乔灌木林的密度一般低于800株·hm-2,覆盖度低于30%(吴征镒,1980;赵兴梁,1991;丘明新,2000)。植被覆盖度小于5%时,沙地处于流动状态;植被覆盖度达到5%~15%时,沙地处于半流动状态;当植被覆盖度达到15%~30%时,沙地处于半固定状态(高尚武,1984;朱震达等,1981;1994)。本文在对干旱、半干旱区沙土的水分特征及SPAC系统的水分动态关系研究的基础上(韩德如,1996),从人工林边行的水分利用和沙土的水分特征方面,就提出的接近天然植被密度和覆盖度、既能符合水量平衡又能显著提高防风固沙效益的人工林优化配置结构模式的理论进行分析,希望能为干旱、半干旱区实现以水定林提供一定的依据。

1 试验点概况试验在甘肃、内蒙古的5个试验点进行,5个点的位置及概括如下:

甘肃临泽县:北纬39°20′,东经100°10′,海拔1 340~1 350 m;干旱区,年平均气温7.6℃,年平均降水量116.5 mm,日降水小于5 mm的日数占年总降水日数的87%;年平均蒸发皿蒸发量2?314.0 mm,测定样地0~2 m全为沙土, 容重1.60~1.72 g·cm-3。

内蒙古磴口县:北纬40°28′,东经106°46′,海拔1 050~1 060 m;干旱区,年平均气温7.5 ℃,年平均降水量152.7 mm,年平均蒸发皿蒸发量2 351 mm,测定样地0~2 m全为沙土,容重1.60~1.70 g·cm-3。

内蒙古达拉特旗:北纬40°22′,东经109°42′,海拔1 200~1 300 m;半干旱区,年平均气温6.1℃,年平均降水量317.1 mm,年平均蒸发皿蒸发量2 167.7 mm,0~2 m全为沙土,容重1.50~1.60 g·cm-3。

内蒙古乌审旗:北纬38°40′,东经109°02′,海拔1 200~1 350 m;半干旱区,年平均气温6.4℃,年平均降水量360.1 mm,年平均蒸发皿蒸发量2 300 mm,0~2 m全为沙土,容重1.52~1.65 g·cm-3。

内蒙古科左中旗:北纬43°56′,东经122°20′,海拔160~180 m;亚湿润干旱区,年平均气温5.5℃,年平均降水量422.1 mm,年平均蒸发皿蒸发量1 813 mm,0~2 m全为沙土,容重1.56~1.65 g·cm-3。

2 研究方法 2.1 土壤含水量的测定采用土钻取土,分层取样,烘干称量法测定0~200 cm土层含水量,3个重复样,根据土层的变化分为8层、10层或12层。

2.2 林分特征调查在确定研究内容的基础上,选择有代表性的林地,设置标准地进行调查。标准地面积为120~400 m2。调查的基本内容有:造林地立地类型、造林年限、林分密度、平均树高、胸径或地径、冠幅以及生长状况等。同时调查林下植被覆盖度。

3 干旱、半干旱区人工林边行外侧的水分利用特征林分的边行优势已被人们认识到。普遍认为:由于林分的边行通风好,光照充足,林木单株所占有的土地面积大,具有相对充足的水分、养分供吸收利用,进而促使边行的林木能够正常生长,并已经考虑在造林中尽可能地发挥林分边行优势。在干旱、半干旱区,水分是林木生长的主要限制因子。在研究了林木对林内沙土利用特征后,林分边行林木沙土水分利用特征亦是林分水利用特征之一。

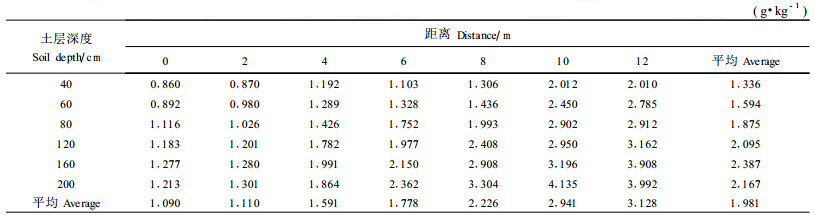

在干旱区,对甘肃临泽的梭梭(Haloxylon ammodendron)人工林的调查研究表明:密度为3 105株·hm-2,7 a生的梭梭固沙林,边行梭梭的平均高度可达1.5 m,长势好于林内(平均高0.88 m)植株,未出现严重衰退和死亡植株。对其边行及其外侧风沙土,每隔2.0 m打钻取土,测定的不同深度沙层含水量如表 1所示。

|

|

可以看出,边行及其外侧4 m之内,各层沙土含水量基本相同,成为梭梭边行的最主要的沙土水分利用带;4 m以外,随距边行梭梭的距离增大,不同深度沙层含水量逐步增加;直到10 m以后,其含水量基本与流沙对照相似;如在沙土120 cm深度沙层,以距离梭梭12 m处的含水量为100%,其他分别为:10 m处93.3%,8 m处76.2%,6 m处62.5%,4 m处56.4%,2 m处38.0%,到边行基部仅为37.4%。可看出,0~8 m成为梭梭边行树木水分主要利用带,8~10 m及其以外沙土中蓄存的水分成为侧渗补给的水源,在干旱年分通过4~8 m的含水量梯度侧渗补给到沙土水分主要利用带共树木利用。由此可见,梭梭固沙林边行外侧含水量等湿度线的分布类似一个4 m之内坡度较小、4 m之外坡度较大的斜面。不同深度沙层含水量随距固沙林边行距离增大的变化趋势基本相同,仅变化速率有微小差异,上层变化速率较深层的为小。

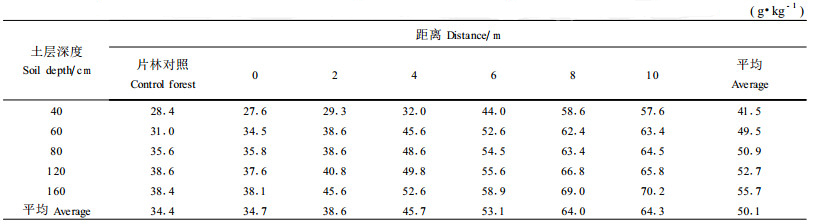

在半干旱区,对内蒙古达拉特旗营造的两行一带式柠条(Caragana korshinskii)林地进行了调查研究,调查林带行距1.5 m,株距1.0 m,两行组成一带,带间距30 m。对照样地为同年营造的2 m×4 m柠条片林。片林平均株高1.20 m,而两行一带行列式林带平均株高可达1.75 m,测定的土壤含水量见表 2。

|

|

表 2表明,柠条林带外侧0~2 m沙土各层含水量基本与片林相似;林带外侧4~6 m沙土的含水量逐步提高,比10 m处平均含水量低约28.8 g·kg-1和17.4 g·kg-1,成为柠条林带沙土水分主要利用带;8~10 m及其以外沙土中蓄存的水分成为侧渗补给的水源,在干旱年分通过4~6 m的含水量梯度侧渗补给到沙土水分主要利用带共树木利用。8~10 m的沙土含水量基本相同。

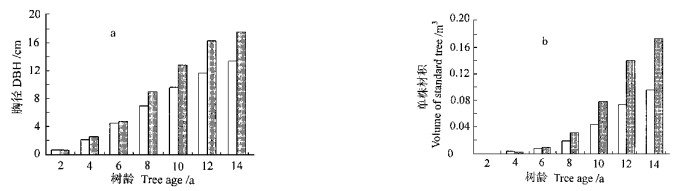

在亚湿润干旱区,对内蒙古科左中旗的15 a生的杨树人工林进行调查研究,调查杨树品种为白城41号(Populus xiaozhuanica cv. ‘Baicheng-41’),造林株行距1 m×3 m,林内平均胸径为13.8 cm,平均标准木单株材积总量为0.114 m3,已出现严重衰退和腐烂病,而边行的平均胸径可达19.2 cm,平均标准木单株材积总量为0.210 m3,分别比林内平均胸径和单株材积增加39.1%和84.2%,平均标准木胸径和单株材积生长状况如图 1所示,未出现严重衰退和腐烂病。对其边行及其外侧沙土,每隔2.0 m打钻取土,测定的不同深度沙层含水量见表 3所示。

|

图 1 杨树人工林及其边行平均标准木胸径(a)和单株材积(b)生长状况 Fig. 1 Growth situation of average DBH of sample tree (a) and volume of single-plant (b)of Populus plantation and its border row □片林Standard trees at forest ■边行林带Standard trees at forest fringe |

|

|

可以看出:边行及其外侧6 m之内,各层沙土含水量基本相同,沙土含水量显著降低;6 m以外,随距边行杨树的距离增大,不同深度沙层含水率逐步增加,直到10 m以后,其含水量基本与对照相似,如在沙土60 cm深度沙层,以距离杨树14 m处的含水量为100%,其它分别为12 m处99.0%;10 m处93.2%;8 m处87.1%;6 m处75.1%;4 m处69.2%;2 m处69.2%;到边行基部仅为65.3%。可看出,0~10 m成为杨树边行树木的水分主要利用带,8~10 m及其以外沙土中蓄存的水分成为侧渗补给的水源,在干旱年份通过6~10 m的含水量梯度侧渗补给到沙土水分主要利用带共树木利用。同样,在亚湿润干旱区,杨树人工林边行外侧含水量等湿度线的分布类似一个6 m之内坡度较小,6~10 m之内坡度较大的斜面。不同深度沙层含水量随距林分边行距离增大的变化趋势基本相同,仅变化速率有微小差异,上层变化速率较深层的为小,10 m之外基本不受影响。

在亚湿润干旱区,对内蒙古科左中旗的12 a生的杨树“两行一带”配置结构的人工林进行调查研究,调查杨树品种为白城41号,造林株行距配置结构为3 m×3 m~20 m~3 m ×3~20 m,平均胸径为14.8 cm,在带间每隔2 m测定的土壤含水量分布状况见表 4。0~150 cm土壤的平均含水量以林带中间10 m处为100%,向两侧林带方向距林带8 m处分别降低19.5%和19.2%;6 m处分别降低25.8%和22.2%;4 m处分别降低34.5%和30.6%;2 m处分别降低25.6%和32.5%;0 m处分别降低44.4%和58.5%。

|

|

上述研究表明,在干旱、半干旱区形成边行优势的沙土水分利用特征为从边行向外侧形成一个由低向高的含水量梯度,这个梯度一直延伸到土壤含水量稳定不变的地段,明显地出现了一个土壤水分主要利用带及其外侧的高含水量带,我们称后者为土壤水分渗漏补给带。而且,不同气候区、不同林种、不同密度或配置方式的带间宽度有所不同。

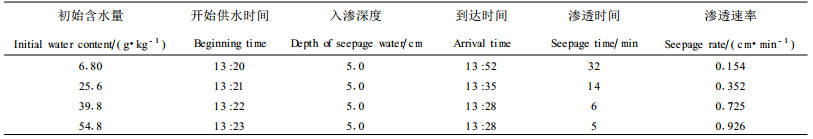

4 初始含水量对入渗的影响水分入渗的湿润峰的形状和前进速率极大地取决于系统的初始含水量(Malchus,1983;杨文斌等,1997),降水的入渗深度、入渗速率和入渗水量同样受到初始含水量的影响。结果表明(见表 5),初始含水量达54.8 g·kg-1时,只需5 min水分就入渗达5.0 cm深处,渗透速率分别比初始含水量为6.8、39.8 g·kg-1时增加了6.0倍和2.6倍。

|

|

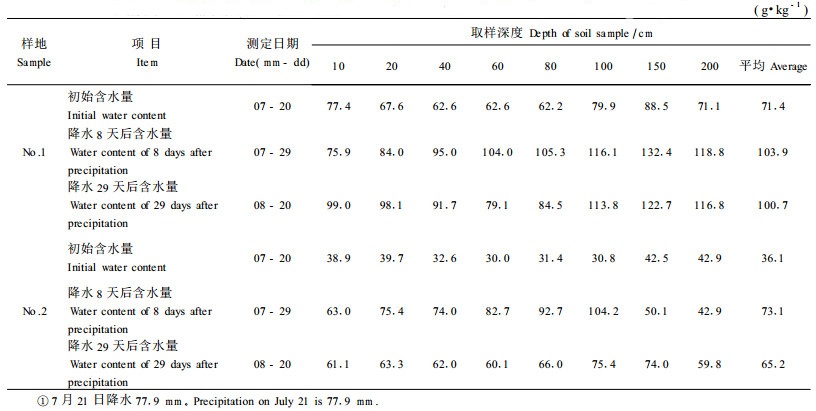

初始含水量与降水入渗量和入渗深度的关系还可以从表 6的实地观测中体现出来。在1号样地,0~200 cm沙层各层最低初始含水量为62.2 g·kg-1,平均含水量为71.5 g·kg-1时,7月21日的77.9 mm降水,到7月29日(降水后8 d)时,200 cm处的含水量增加了47.6 g·kg-1;而对于2号样地,初始含水量最低仅为30.0 g·kg-1,平均仅为36.1g·kg-1,同样的降水量,降水8天后仅入渗到100 cm沙层,使100 cm处的含水量比初始含水量增加了73.4 g·kg-1,直到8月20日(降水后29 d),降水才入渗到150 cm沙层以下,使该层含水量比初始含水量增加了31.5 g·kg-1,而200 cm沙层的含水量仍与初始含水量相似(杨文斌等,1993)。

|

|

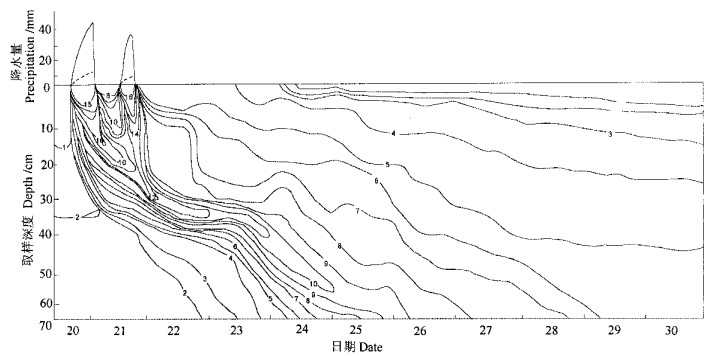

相似的结果亦在达拉特旗境内的库布齐沙漠东部沙母花的风沙土水分动态调查中发现(见图 2)。由于春季干旱,7月20日时风沙土0~30 cm土层含水量均已降到15 g·kg-1以下,7月20日晚22:00左右突然一场约44.3 mm的大雨,21日18:00左右测定的湿润峰入渗深度约19 cm,平均渗透速率约0.95 cm·h-1;21日22:00左右又降一场约33.6 mm的大雨,此后,降水在近饱和的沙土中入渗,到22日早7:00左右测定的湿润峰入渗到33 cm,平均渗透速率可达3.67 cm·h-1,渗透速率比沙土干燥时增加了4.4倍之多。

|

图 2 达旗库布齐沙漠东部沙母花沙土中降水后水分入渗过程等湿度线图 Fig. 2 Isohume during infiltration of moisture after precipitation in sand soil in shamuhua in the east of Kubuqi Desert (July) |

从图 2还可以看出,在降水停止后,40 cm沙层以上的风沙土初始含水量小于25 g·kg-1时,渗透水头的下渗速率仍很缓慢,7月22日7: 00到23日的16:00仅下渗约7 cm,平均渗透速率约0.21 cm·h-1,形成一个明显的滞留区间。而一旦水头渗透到初始含水量大于25 g·kg-1的40 cm以下沙层后,下渗速率明显加快,到24日21:00时左右,水头下降到57 cm处,平均渗透速率增加到0.69 cm·h-1,比前者增加了约3.3倍。

可见,沙土水分主要利用带沙土含水量低,降水的入渗深度、入渗速率和入渗水量要比沙土水分渗漏补给带低,加上林冠的截流,使得沙土水分主要利用带降水的有效性要远低于土壤水分渗漏补给带。

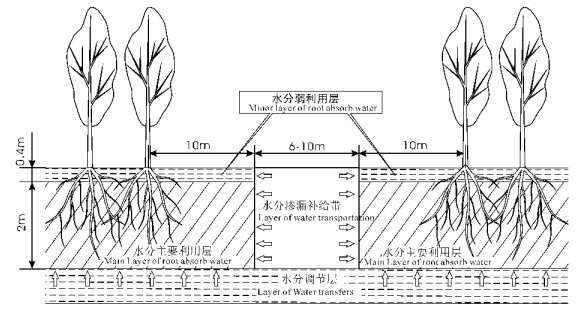

5 利用边行特征建立合理配置结构的人工林根据人工林边行优势、边行水分利用特征和沙土的渗透特征,设计了干旱、半干旱区人工林合理配置结构(见图 3),我们也称为行列式配置结构(杨文斌等,1997;1998;李显玉,1997)。在这个设计中,首先我们强调发挥林分的边行优势,形成由两行林木组成的林带,实现了两行林木都具有边行优势;其次是按照人工林水分利用特征在林带的两侧保留相应的土壤水分主要利用带,确保正常年分林木的水分供应;第三是根据降水入渗深度与土壤含水量呈反比的原理,在林带之间两侧的土壤水分主要利用带中间,空出一个土壤水分渗漏补给带;这个带不受树冠截流的影响,带内土壤含水量较高,有利于降水的入渗,能够在正常年份或多雨年份有一定的降水渗透到土壤水分调节层或补给地下水。这部分水在干旱年份通过侧渗或向上渗透补给水分供林木利用,避免干旱年份土壤水分亏缺对林木的严重胁迫。

|

图 3 合理配置的人工林土壤水分利用特征示图 Fig. 3 Characteristics of water utilization in soil of reasonable disposition plantation |

图 3中,土壤水分主要利用带和渗漏补给带的宽度在不同气候区不同,一般干旱区的宽度大于半干旱区、大于亚湿润区,在同一气候区,乔木树种大于灌木树种。

6 行列式配置结构的林分能显著提高防风固沙效益研究中发现,林带走向与主害风方向夹角大于45°的行列式配置结构的人工林,可显著提高林分的防风固沙作用,即使其覆盖度仅10%~15%也能完全防止地面风蚀。如在科左中旗调查的天然发育的榆树(Ulmus pumila)林:平均密度225~750株·hm-2,随机散生状分布,林内地面仍出现风蚀现象,每公顷约有3~10个风蚀坑;密度基本相同(660株·hm-2)的两行一带式(3 m×5~10 m)乔木林,造林5~7a后,覆盖度仅15%~20%,完全防止了带内地表的风蚀,带间能够恢复良好的草被。同样在半干旱区的呼和浩特地区,密度为750~1 050株·hm-2天然柠条林,呈单株散状分布,防风固沙能力差,地面有明显的风蚀痕迹,处于半固定状态,而密度基本相同的行列式柠条林,株行距1 m×15 m(660株·hm-2),其覆盖度仅14%~17%,却能完全防止了地表风蚀。同理,在毛乌素沙地调查的天然沙蒿(Artemisia ordosica)植被,植被覆盖度在15%~20%,沙地处于半流动状态;而覆盖度基本相同(16%~18%)的沙蒿,人工配置成0.5 m×5 m的行列式状,造林5 a后,没有发现地表风蚀痕迹,带内沙地形成了结皮。这说明,对于低密度或覆盖度的林分,林分的配置结构对林分的防风固沙作用有显著影响,其中行列式配置就能显著提高林分的防风固沙作用。

实际上,行列式配置结构形成了类似农田防护林带的结构,在降低风速方面,紧密结构的林带大约在林带后平均树高的6倍处降低风速最显著;稀疏结构的林带大约在林带后平均树高的14倍处降低风速最显著;所以行列式配置的人工林的带宽可以在林带平均高的6~14倍之间。

7 结束语干旱半干旱区水分不足而风力盛强,成为我国土地荒漠化和沙尘暴发生的主要地区,因此,在干旱半干旱区进行林业生态建设必须走以水定林、提高林分的生态效益的发展方向。而行列式配置的乔灌木林分正好是实现在低密度或低覆盖度条件下确保水量平衡和林分最佳生态效益的一个人工林模式,他是在维持天然植被的密度的基础上人为合理组合的结果,实际上是人为在合理应用自然规律的基础上对生态系统的调控,通过水分和配置的调控,实现了林分的正常生长,水分的持续利用,并提高了林分的防风固沙等生态效益。

在行列式配置结构中,我们提倡“两行一带”式,两行组成的林带增加了林的特征,也能发挥林木的边行优势,可显著减少林带的断带现象,进一步提高行列式配置林分的防风固沙效益。

高尚武主编.治沙造林学.北京: 中国林业出版社, 1984: 34-46

|

李显玉. 1997. 半干旱杨树用材林"两行一带"配置造林技术研究.内蒙古跨世纪青年林业研究文选. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 203-208.

|

刘家琼, 黄子琛, 丁声怀, 等. 1982. 人工梭梭固沙林衰亡原因探讨. 中国沙漠, 2(2): 13-19. |

丘明新. 2000. 我国沙漠中部地区植被. 兰州: 甘肃文化出版社, 20-62.

|

吴征镒. 1980. 中国植被. 北京: 科学出版社, 956-979.

|

杨文斌. 1988. 干旱区几种树木的蒸腾速率及其与环境因子的关系. 干旱区研究, 4: 47-55. |

杨文斌, 杨茂仁. 1991. 蒸腾速率、阻力与顺内外水势差和光强关系的研究. 林业科学, 5(11): 545-549. |

杨文斌, 包雪峰, 杨茂仁, 等. 1991. 梭梭抗旱的生理生态水分关系研究. 生态学报, 11(4): 318-323. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.1991.04.009 |

杨文斌, 任建民, 姚建成. 1993. 柠条、沙柳人工林水分特性及其在固沙造林中的应用. 内蒙古林业科技, 2: 4-8. |

韩德儒, 杨文斌, 杨茂仁, 等. 1996. 干旱半干旱区沙地灌(乔)木种水分动态关系及其应用. 北京: 中国科学技术出版社, 19-26.

|

杨文斌, 任建民, 贾翠萍. 1997. 柠条抗旱的生理生态与土壤水分关系的研究. 生态学报, 17(3): 239-244. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.1997.03.003 |

杨文斌, 潘宝柱, 阎德仁, 等. 1997. "两行一带式"杨树丰产林的优势及效益分析. 内蒙古林业科技, 3: 5-9. |

杨文斌, 任居平. 1998. 农牧林复合轮作系统治沙模式及其效益分析. 中国沙漠, 18(增1): 113-118. |

赵兴梁. 1991. 沙坡头地区植物固沙问题的探讨.流沙治理研究(二). 银川: 宁夏人民出版社, 47-55.

|

朱震达, 刘恕. 1981. 中国北方地区的沙漠化过程及其治理区划. 北京: 中国林业出版社, 3-7.

|

朱震达, 陈广庭. 1994. 中国土地沙质荒漠化. 北京: 科学出版社, 14-67.

|

Malchus B. Bader. 1983. Evaluations of water balance models on mixed conifer watershed. Water Resources Research, 19(2): 8-19. |

Wilthorpe F. 1960. The income and loss of water in arid and semi-arid zones. UNESCO new Res: 137-148. |

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40