文章信息

- 何方, 何柏.

- He Fang, He Bai.

- 油茶栽培分布与立地分类的研究

- CULTURAL DISTRIBUTION AND SITE CLASSIFICATION FOR CAMELLIA OLEIFERA

- 林业科学, 2002, 38(5): 64-72.

- Scientia Silvae Sinicae, 2002, 38(5): 64-72.

-

文章历史

- 收稿日期:2001-06-14

-

作者相关文章

油茶(Camellia oleifera Abel.)属山茶科(Theoideae)山茶属(Camellia L.)。山茶属在中国分布有170余种, 种分得过细, 在应用中不易辨识。现国内作为木本植物食用油料栽培的是油茶, 在世界上也只有中国栽培。另有小果油茶(C. meiocarpa Hu)只在江西宜春、广西龙胜等地局部范围有小面积栽培, 本文仅涉及油茶1个种。油茶原产我国, 栽培利用历史逾2 000 a。茶油是优质高级食用油, 其成分以油酸和亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量在90 %以上, 人体易于消化、吸收。茶油不含人体难以吸收的芥酸和山俞酸, 不含会导致血管硬化的胆固醇, 耐贮藏, 不易酸败, 不会产生引起人体致癌的黄曲霉素。茶油色美味香, 深受人民的喜爱。油茶立地分类即是在其栽培分布区各类生境对油茶适生程度的分类, 是因地制宜规划发展油茶生产、进行宏观调控的科学依据。迄今为止, 国内虽尚未有人直接进行过油茶立地分类的研究, 但建国后数十年来众多科技人员进行了与其相关的研究, 如油茶分类与栽培分布、生境因素对油茶生长和产量的影响等, 发表论文报告140余篇, 为立地分类的研究提供了丰富的基础资料。

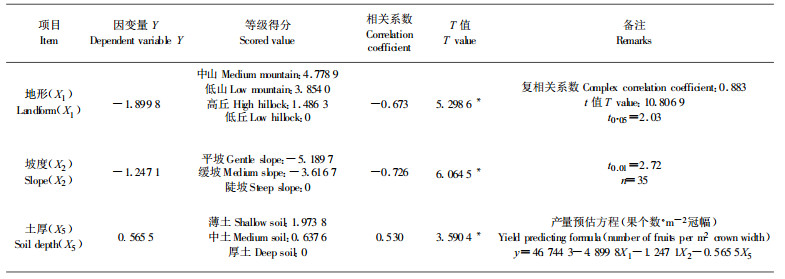

1 研究方法采用外业调查研究与内业实验分析和统计运算相结合的方法。对油茶分布范围及各类分布区生境要素、油茶生物学特性与其生态适应性的研究, 是从1981年开始, 历时20 a。在这期间先后在湘、赣、桂、鄂、黔、闽、粤、浙、滇、川、渝11个省(区、市)118个县(市、区)油茶产区进行了调查研究。采用样地调查法, 6 ~ 8 hm2油茶纯林设一样地。样地选择在代表一般经营水平的壮年(20 ~ 40 a)林, 林中山坡中部。抽样方法见图 1。对落在25 m线上的油茶植株(包括树冠投影落在线上的植株)抽出5株作为调查样株。调查内容有林分经营水平、结构, 油茶植株生长发育、结实、病虫害等(按油茶生长调查表填写)。在每一样地AB基线上方(图 1)挖一土壤剖面, 取A、B层土各300 g及基岩分别装袋(按土壤剖面调查表填写)。进行土壤分析及调查数据的汇集, 分析计算。

|

图 1 样地设置示意图 Fig. 1 Sketch map showing the sample plots |

20 a来按相同方法累计调查2 100余块样地, 共获各类数据约14 ×104个。样地调查面积约1.5 ×104hm2, 调查范围内约有油茶林面积250×104 hm2, 抽样调查油茶林面积占0.6 %。经20 a的不懈努力, 先后发表与立地分类直接有关的研究报告7篇(何方等, 1983; 1998;何方, 1997)。本文是对上述资料再研究分析的结果。

2 研究结果 2.1 油茶栽培分布区油茶在南方15个省(区、市)中550个县有不同栽培面积的分布。全国现有栽培面积约400 ×104 hm2, 比1949年纯增面积134 ×104 hm2, 增幅33 %。油茶栽培面积在6 667 hm2以上的县有150个。按省(区、市)划分, 其中湖南160 ×104 hm2, 江西100 ×104 hm2, 广西43.4 ×104 hm2, 这3省区合计栽培面积303.4 ×104 hm2, 占全国总面积的75.8 %。其他栽培面积较集中的省市依次是:贵州、福建、广东、浙江、重庆、湖北、四川、云南。全国常年产茶油约1.2 ×108 kg, 比1949年增长3倍, 上述3省区占总茶油产量的83 %, 单产也较高。

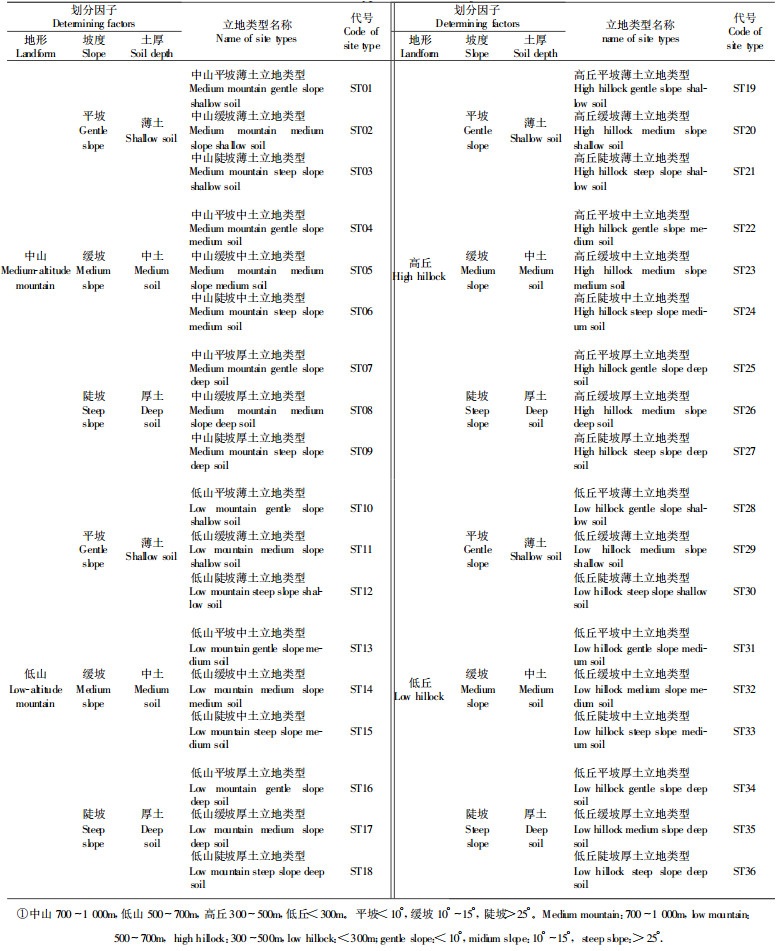

2.1.1 分布区界线关于油茶分布, 国内有多种划分方法, 据多年调查研究结果, 作者认为油茶栽培分布地区位置:北纬23°30′~ 31°00′, 东经104°30′~ 121°25′, 主要栽培分布区在北纬23°~ 30°。

北界:东起浙江三门—天台—东阳—浦江—淳安—进入安徽黟县—向东至望江—宿松—进入湖北黄梅—咸宁—沿洪湖北岸—荆州—枝城—宜昌—巴东—进入重庆云阳—向南至石柱—丰都—沿长江至江津—永川—荣昌—向西南进入四川隆昌—荣县—西止于峨眉山。西界:北起四川峨眉山—沐川—屏山—高县—进入云南盐津—昭通—鲁甸—曲靖—沪西—丘北—南止于文山。南界:西起云南文山—富宁—向东进入广西田林—巴马—都安—忻城—柳州—荔浦—贺州—再向东进入广东阳山—英德—翁源—和平—梅州—大埔—向北进入福建永定—龙岩—漳平—永安—三明—尤溪—闽清—闽侯—连江—宁德—止于霞浦。东界:南起于福建霞浦—向北至福星—再向北进入浙江苍南—平阳—温州—永嘉—台州—止于三门。

在分布区范围内包括:贵州、湖南、江西3省的全部, 重庆东南部, 四川东南部, 云南东部, 广西北部、中部, 广东北部、西部, 福建北部、西部、东部, 浙江西部、南部, 安徽东南部和湖北南部。分布区的划分仅限于现有大面积油茶林栽培, 并有发展前途的地方(见图 2)。

|

图 2 中国油茶栽培分布区示意图 Fig. 2 Cultural distribution range of Camellia oleifera in China |

本分布区境内有大别山、武陵山、雪峰山、武夷山、南岭等著名山脉, 山峦起伏, 地形复杂, 油茶栽培垂直分布主要在500 ~ 700 m以下的低山、丘陵及盆地周围。在栽培分布区的东南部和西部栽培高度可至海拔1 000 m。

2.1.2 分布区自然生态环境特点(1)气候 分布区地处云贵高原以东, 中亚热带东段湿润季风区, 水热条件丰富。

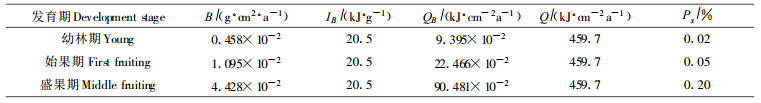

本分布区地处中纬度, 四季分明, 冬无严寒, 夏有酷暑。按现通用的气候学标准(中国科学院地球物理研究所等, 1959), 即以候温 < 10 ℃为冬季, >22 ℃为夏季, 10 ~ 22 ℃为春季, 一般是11月初入冬, 3月上、中旬开春, 夏季始于5月下旬前后, 秋季始于9月下旬前后。区内年均温16 ~ 20 ℃, 1月均温5 ~ 10 ℃, 极端最低温-10 ℃, 7月均温24 ~ 28 ℃, ≥10 ℃年积温5 300 ~ 6 500 ℃。≥15 ℃持续期175 d以上。积温的多少反映了热量水平的高低, 但它能否被充分利用还必需视其无霜期的长短。本区无霜期245 ~ 300 d, 因而油茶生长期长。年降水量1 000 ~ 1 800 mm, 年降水日数大多在150 d左右, 贵阳可达175 d。雨季一般从3、4月份开始, 7、8月份结束。降水季节是春、夏季多, 秋、冬季少雨, 属夏汛型。夜雨多, 贵州、湖南全年夜雨率占70 %左右, 冬春季节更为显著, 对油茶生长极为有利。仲夏时多雷雨及暴雨(日降水量≥50 mm), 这个季节易引起水土流失, 不能进油茶林地垦挖耕作。本区属湿润气候区, 湿度为全国较大地区之一, 年均相对湿度80 %左右, 四季变化显著, 冬季最小, 夏季最大, 春秋次之。本区由于湿度大, 云雾较多, 成为全国日照最少地区, 年日照时数在1 000 ~ 2 200 h。12月至翌年3月日照时数在340 ~ 370 h, 仅占全年总时数的20 %左右。4月份开始光照时数在110 h以上, 7 ~ 9月占全年总时数的42 %左右。11月光照时数也在110 h左右。11月花期需要光照, 7 ~ 9月正是种子内油脂的转化和积累的时候, 需要光照, 这时的光照足够, 有利油茶生长和油脂的积累。油茶对光能的利用在不同的生育期是不同的, 光能利用率(Ps)为净光合生产量(B)所固定贮存的能量(QB)占投射到植物上太阳能(Q)的百分率, 即Ps =QB/Q ×100 %。采用贺庆棠的方法计算油茶太阳能利用率(表 1)。

|

|

从表 1可知(何方等, 1998), 油茶随着龄级的增大太阳能利用率增高, 幼龄期为0.02 %, 始果期为0.05 %, 盛果期为0.20 %。

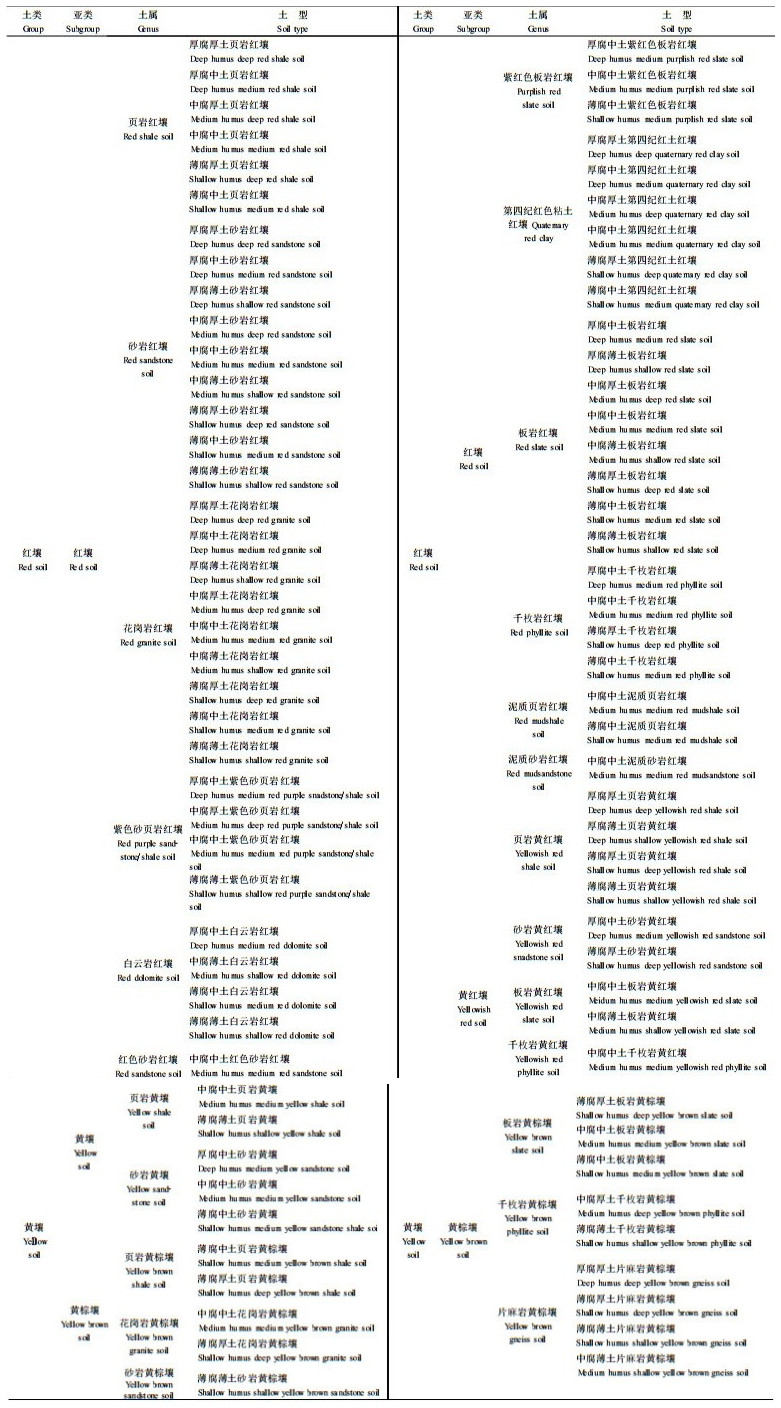

(2)土壤 土壤是油茶栽培分布生态因素中的主导因素。目前, 我国油茶林地土壤基本保持自然土壤的特点。本区地带土壤主要是红壤, 其次为黄壤。在地带性土壤中由于成土母质和地形及经营水平的不同而对土壤产生强烈的影响, 使地带性土壤呈明显的隐域特征, 这一特征是同一地带性土壤分类的依据。因此, 我们根据油茶分布区土壤的自然特点, 建立了土类—亚类—土属—类型4级分类系统。

土类是根据土壤生物气候条件形成过程的特性划分的, 是分类中的基本单位, 也是地带性土壤划分的依据。土类采用国内现行通用的划分方法和命名, 如红壤、黄壤。红壤多分布在500 ~ 600 m以下的低山丘陵。黄壤多分布在600 m以上低山、中山。

亚类的划分是在土类内, 由于受海拔气候的影响, 土壤发育出现差异为依据而划分的, 根据现有油茶林地分布的特点, 我们只在红壤中划分两个亚类, 即红壤和黄红壤。

土属的划分则采用以成土母岩为依据, 在命名上也冠以母岩名称, 便于直观鉴别。类型是根据油茶林地的土壤特点和生产上的需要, 以剖面形态特征, 腐殖层(A层)和土层(B层)的厚度为依据划分的, 在命名上则用腐殖层和土层不同厚度进行组合命名, 如厚腐厚土砂岩红壤。这样命名能直观地反映林地土壤肥力, 便于决定对油茶林的经营措施。

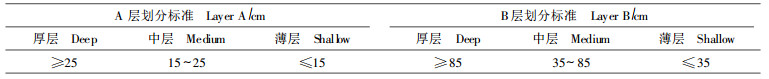

根据所述分类原则及对油茶主产区多年调查结果, 选择有代表性的548块标准地统计分析, 共划分出2个土类, 4个亚类, 24个土属。在土属中选取腐殖质层厚度(A层厚度)和土层厚度(B层厚度)两个指标, 划分为厚、中、薄3个等级(表 2), 在24个土属中共划分出85个类型(表 3)(何方, 1998)。

|

|

|

|

(3)植被 本区低山丘陵以常绿阔叶林为主, 混有落叶阔叶林, 也混有针叶树如马尾松(Pinus massoniana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)。本区有大面积栽培分布的油茶纯林。普遍经营管理水平低, 处于半野生状, 混生有马尾松、杉木, 在立地条件较好处混生有毛竹(Phyllostachys pubescens)。混生灌木有悬钩子(Rubus L.)、盐肤木(Rhus chinensis)、算盘子(Glochidion puberum)、白檀(Symplocos paniculata)等。林内草本层以禾草、蕨类植物为主。常见的种属有白茅属(Imperata)、芒属(Miscanthus)、莎草属(Cyperus)、铁芒萁属(Dicranopteris)、狗脊蕨属(Woodwardia)等, 组成一个混杂的林分群体。

2.2 油茶立地分类油茶立地是指在一定的空间范围内, 直接关系着油茶生长的生态环境。油茶立地的研究是认地、利用, 是因地制宜培育油茶林并正确评估其生产力的应用技术基础。

2.2.1 油茶立地分类依据立地分类是为我国油茶生产布局提供科学依据。立地分类是根据分布区内现有油茶栽培面积集中程度和空间水热结构的特点, 经调查测算是最适或适宜油茶生长。分类的原则是有利油茶生产经营和可持续发展。按照地理位置、地貌进行分类、命名。命名方法:省市名+地理位置+地貌。由于分布区范围境内生态环境较一致和应用方便, 采用一级分类单位。

2.2.2 油茶立地分类结果在油茶分布区范围内湖南等11个省(区、市)共划分出32个立地区:

(1) 浙中西丘陵盆地立地区 主要产地有衢州市所辖江山、衢县、龙游、常山和开化。金华市所辖金华、义乌、永康、武义、浦江。丽水市所辖丽水、缙云、青田、云和、遂昌、松阳。

(2) 浙东南盆地低山丘陵立地区 主要产地有温州市所辖苍南、文成、泰顺。台州市所辖天台、仙居、三门。

(3) 皖东南中山低山立地区 主要产地有黄山市所辖休宁、黟县、祁门。

(4) 鄂东南中山低山丘陵立地区 主要产地有咸宁市所辖通山、崇阳、通城、蒲圻及南部的松滋。

(5) 鄂西南中山低山盆地立地区 主要产地有恩施自治州所辖恩施、建始、耒凤、鹤峰、宜恩、咸丰。宜昌市所辖宜昌、五峰。

(6) 鄂西北低山丘陵立地区 主要产地有十堰市所辖房县、郧西、郧县、竹山。本立地区是油茶栽培分布区范围以外划出的独立地区。是现有油茶大面积栽培的最北区, 地处北纬32°~ 33°之间。

(7) 渝东南中山低山丘陵立地区 主要产地有秀山、酉阳、彭水、黔江。

(8) 渝西南中山低山立地区 主要产地有荣昌、永川。

(9) 川东南中山低山丘陵立地区 主产地有泸州市所辖泸县、叙永。自贡市所辖荣县、富顺。内江市所辖隆昌。宜宾市所辖宜宾、屏山、南溪。

(10) 滇东南低山丘陵盆地立地区 主产地有文山州所辖文山、广南、富宁、西畴、丘北。

(11) 黔北中山峡谷立地区 主产地有遵义市所辖遵义、桐梓、正安、湄潭、道真。

(12) 黔东北中山低山立地区 主产地有铜仁市所辖铜仁、玉屏、松桃、思南。

(13) 黔东南低山丘陵立地区 主产地有黔东南苗族侗族自治州所辖丛江、锦屏、镇远、天柱、榕江、黎平。黔南布依族苗族自治州所辖都匀、罗甸、三都。

(14) 黔西南中山低山峡谷立地区 主产地有安顺市所辖安顺、普定、镇宁。黔西南布依族苗族自治州所辖兴义、望漠、兴仁、普安、册亨。

(15) 桂北中山低山丘陵立地区 主产地有贺州市所辖贺州、富川、昭平。桂林市所辖全州、平乐、兴安、永福、龙胜。

(16) 桂中低山丘陵小地区 主产地有柳州市所辖融安、鹿寨、来宾、蚀水、金秀、三江。

(17) 桂西北中山低山丘陵区 主产地有河池市所辖河池、凤山、南丹、东兰、都安、巴马。百色市所辖西林、东业、田林、靖西、田东、那坡、隆林。

(18) 粤北中山低山丘陵立地区 主产地有韶关市所辖乐昌、仁化、始兴、曲江、乳源。清远市所辖英德、连州、连山、连南、阳山。

(19) 粤西北低山丘陵盆地立地区 主产地有梅州市所辖兴安、梅县、蕉岭、大埔、五华、平远。河源市所辖和平、龙川、紫金、连平。

(20) 湘北丘陵盆地立地区 主产地有岳阳市所辖临湘、汩罗、岳阳、平江。常德市所辖桃源、汉寿、石门。益阳市所辖安化。

(21) 湘东丘陵立地小区 主产地有长沙市所辖长沙、浏阳、望城、宁乡。株洲市所辖株洲、礼陵、炎陵、茶陵、攸县。湘潭市所辖湘潭、韶山、湘乡。

(22) 湘南中山低山丘陵立地区 主产区有衡阳市所辖衡阳、耒阳、常宁、衡东、衡山、衡南、祁东。郴州市所辖资兴、宜章、汝城、嘉禾、临武、桂东、永兴、桂阳。永州市所辖祁阳、蓝山、宁远、新田、东安、江永、道县、双牌、江华。

(23) 湘中丘陵立地区 主产区有邵阳市所辖邵阳、武岗、邵东、洞口、新邵、缓宁、新宁、隆回、城步。娄底市所辖涟源、新化、双峰。

(24) 湘西中山低山丘陵盆地立地区 主产地有张家界市所属慈利、桑植、武陵源。湘西土家族苗族自治州所辖吉首、古丈、龙山、永顺、凤凰、泸溪、保靖、花坦。怀化市所辖会同、沅陵、辰溪、溆浦、中方、新晃、芷江、通道、麻阳。

(25) 赣东中山低山丘陵盆地立地区 主产地有景德镇市所辖景德镇。上饶市所辖上饶、铅山、横峰、玉山。鹰潭市所辖鹰潭、贵溪。抚州市所辖乐安、东乡、资溪。

(26) 赣中北中山低山丘陵平原立地区 主产地有九江市所辖武宁、修水。

(27) 赣西低山丘陵立地区 主产地有新余市所辖渝水区、分宜。宜春市所辖宜春、丰城、清江(樟树)、奉新、万载、上高。萍乡市所辖萍乡、莲花。

(28) 赣南中山低山丘陵立地区 主产地有吉安市所辖吉安、永丰、永新、泰和、峡江、遂川、吉水、宁冈、万安。赣州市所辖瑞金、同康、石城、安远、赣县、宁都、寻乌、兴国、上犹、于都、龙南、崇义、信丰、全南、大余、会昌。

(29) 闽北中山低山丘陵立地区 主产地有南平市所辖浦城、建瓯、建阳、顺昌、武夷山、光泽。

(30) 闽东丘陵盆地平原立地区 主产地有福州市所辖闽侯、闽清。宁德市所辖宁德、福安、福鼎、霞浦、拓荣、古田。

(31) 闽中丘陵盆地立地区 主产地有三明市所辖明溪、宁化、建宁、尤溪、清流。

(32) 闽西中山低山丘陵立地区 主产地有龙岩市所辖潭平、长汀、上杭。

今后我国发展油茶生产应限于在划定的32个立地区范围之内, 其他地区不宜发展油茶生产。

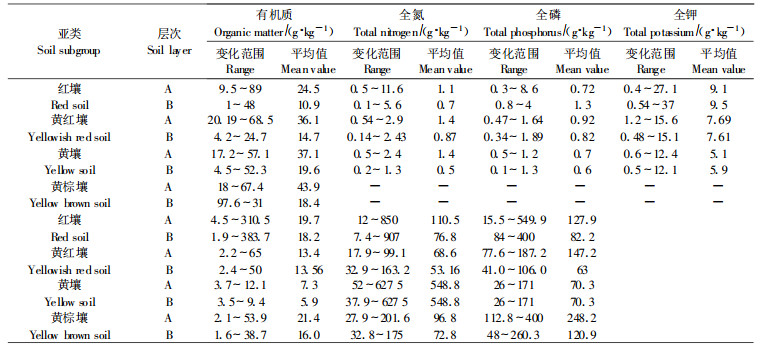

2.2.3 立地质量的评价立地质量的评价实际上是油茶林分生产力的评价。在立地环境因素中对油茶生长有直接影响的是土壤和肥力。土体发育构型和肥力状况, 是土壤最基本属性的反映, 它既是供给油茶生长发育的水、肥、气、热的主要源泉, 又是自然界中物质和能量转化的场所。其基本内容是:土体构型, 土层和腐殖质层厚薄, 土壤质地、结构和有机质含量, 全量养分和速效养分的丰缺, 酸碱度大小。从表 4可见(何方, 1998), 黄棕壤亚类、黄壤亚类有机质含量比较丰富, 明显高于其他各亚类, 黄红壤亚类有机质含量次之, 红壤亚类有机质含量最低; 红壤、黄红壤、黄壤3个亚类中, 全氮、全磷、全钾含量差异不明显, 黄棕壤和红壤2个亚类其速效氮含量较高, 黄红壤亚类含量中等, 黄壤亚类速效氮含量较低; 黄壤含速效磷最高, 红壤次之, 黄红壤和黄棕壤含量中等; 黄棕壤含有效钾最高, 黄红壤及红壤次之, 黄壤含量中等。本区还有隐域性土壤发育在石灰岩上的石灰土。其中红色石灰土由于高温高湿钙被淋溶, 土壤仍呈酸性反应, 也能生长油茶。影响油茶林生产力的因素还有经营管理水平。

|

|

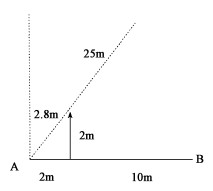

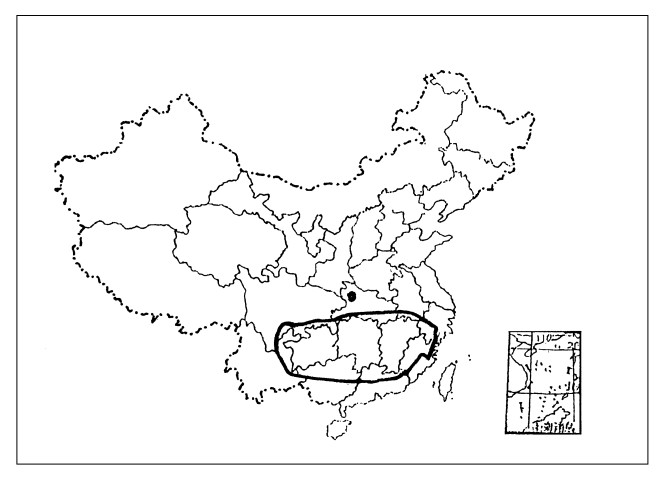

立地类型是油茶立地分类系统的基本单元, 它是一些地貌因素基本一致、具有相同生产潜力并需要采取同一营林措施的地段的组合。立地分类仅解决了油茶生产布局问题。立地类型的划分则解决了油茶宜林地选择的重要技术方法。以地形、坡度、坡向、土类、土厚等立地因子为自变量, 油茶单位产果量为应变量进行回归分析, 结果表明, 地貌、坡度、土层厚度3个立地因子对油茶产量影响显著, 而且易于在实践中识别应用(表 5)(何方等, 1983)。按照中山、低山、高丘、低丘4种地貌, 平、缓、陡3种坡度和薄土、中土、厚土3种土层厚度, 将每个立地类型组划分为中山平坡薄土立地类型等36个立地类型(表 6)(何方等, 1983)。在同一立地区内, 相同的立地类型会重复出现。

|

|

|

|

油茶立地分类在国内是首次, 为全国油茶生产发展布局提供科学依据。今后我国发展油茶生产只能限于立地区范围之内。

油茶立地类型的划分是解决油茶生产宜林地选择的技术方法问题, 是与立地分类相配套的。

油茶是南方重要的食用植物油料树种。但近10多年来油茶生产滑坡, 究其原因当然是多方面的, 但主要原因是不适当的单纯强调经济效益, 缺乏生态经济观点。

南方丘岗区红壤干旱、贫瘠、板结、强酸, 在这样极其恶劣的生境中油茶生长很好, 保留下大面积连片的油茶林, 形成一派绿色的自然景观, 保护着这里的生态安全。

2000年我国产食用植物油982 ×104t, 全国消费1 224 ×104 t。同年进口食用植物油425 ×104t, 弥补了国内供需缺口。在南方油茶产区约有3.5 ×108人口, 如果经营好现有油茶林, 可以解决2.1 ×108人口的食用植物油问题, 可大大缓解农业的负担和减少进口。

何方, 黄家明, 邓毓芳, 等. 1983. 油茶立地类型划分方法及其应用. 经济林研究, 1(1): 13-26. |

何方, 吕芳德, 漆龙霖等.湖南油茶栽培区划及立地类型划分的研究.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 526~544

|

何方, 李纪元.油茶产量与其相关因素的研究.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 545~555

|

何方, 毛献策.中国油茶林地土壤类型的研究.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 566~602

|

何方, 朱承忠, 王义强等.油茶林生物量与养分生物循环的研究.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 607~613

|

何方, 何钢, 田再荣等.油茶低产林改造效应的研究.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 614~619

|

何方.油茶低产林改造相关分析.见: 何方文集, 北京: 中国林业出版社, 1998, 620~625

|

何方. 1997. 油茶. 北京: 经济管理出版社.

|

中国科学院地球物理研究所, 地理研究所. 1959. 中国气候区划. 北京: 科学出版社, 10.

|

2002, Vol. 38

2002, Vol. 38