文章信息

- 金森.

- Jin Sen.

- 黑龙江省林火规律研究Ⅲ.大尺度水平林火与森林类型之间的关系研究

- STUDIES ON FIRE REGIME OF HEILONGJIANG PROVINCE Ⅲ.RELATIONSHIPS BETWEEN FOREST FIRES AND FOREST TYPES ON A LARGE SCALE

- 林业科学, 2002, 38(4): 171-175.

- Scientia Silvae Sinicae, 2002, 38(4): 171-175.

-

文章历史

- 收稿日期:2001-05-15

-

作者相关文章

林火是森林生态系统中重要的生态因子。森林作为可燃物主体对林火的影响具有尺度性。虽然这种影响与尺度之间的关系研究较少, 但在具体尺度上的研究却很多。在实验室小尺度上同质可燃物床层与火行为的关系可用Rothemel模型(Rothemel, 1972)来描述。在林分尺度上关于森林对林火的影响的研究, 包括森林可燃物含水率的变化及其与林火发生和林火行为的关系等, 国内外研究都很多。在景观斑块尺度上(GCTE 1990年定义)的研究较多, 尤其是关于火作为一个扰动因子与景观格局的相互影响。在景观尺度(100 km2, GCTE 1990年定义)上, 特别是对景观之间的火系统(fire regime)关系研究较少。在景观以上尺度的研究国内尚未进行。介于景观和区域之间的尺度(100~10000 km2)与我国的各省区内由不同森林类型形成的异质区的尺度相近。在该尺度上主要是对林火统计特征与区域可燃物、气候等属性之间的关系进行研究, 采用自上而下的方法, 注重统计规律, 较少考虑自下而上的机理。它与区域尺度上的研究是进行大尺度规划, 如国家火险等级区划的基础。

黑龙江省是我国森林大省, 也是森林火灾多发区域。对该省和省内部分地区内森林与火灾小尺度上的规律已有一定的研究(郑焕能, 1990; 何忠秋, 1992; 胡远方, 1998; 寇晓军, 1997)。在这些工作的基础上, 通过收集更丰富的资料, 利用地理信息系统软件, 对黑龙江省内平均面积约为500 km2的不同森林类型异质区尺度上的林火发生、发展与森林类型之间关系进行了详细的探讨。

1 研究地区概况黑龙江省位于东经121°11′~135°5′, 北纬43°25′~53°23′, 面积约45.4×104 km2 (不含黑龙江省加松地区), 人口约33×106。该区属大陆性气候, 冬季寒冷干燥, 夏季炎热多雨, 春秋季多大风, 空气湿度低, 干燥。全省地貌可分为5个区域:西北部的大兴安岭、东北部的小兴安岭、东南部的东部山地(张广才岭、老爷岭和完达山等)、西部的松嫩平原区及东部的三江兴凯湖平原。山地海拔高度在300~1600 m, 平原地区海拔在35~200 m。山地面积占58.9%, 其中中山4.4%, 低山20.4%, 丘陵占21.8%, 台地为1.8%, 山区河谷和冲积平原为10.5%;平原占41.1%。省内有较大面积的森林土壤、草原土壤和森林草原土壤, 均属于地带性土壤, 同时也存在着大面积的非地带性土壤。

地带性植被为寒温带针叶林和温带针阔叶混交林。森林主要分布在大兴安岭、小兴安岭、张广才岭、老爷岭和完达山等地区。松嫩平原和三江平原基本是少林地区。天然林比重大、人工林少。

黑龙江省是全国森林防火的重点省份。年均森林过火面积居全国之首, 是火灾危害最严重的地区。

2 研究方法 2.1 资料收集(1) 黑龙江省1980~1999年的森林火灾数据, 包括各次火灾的发生时间、起火点的地理坐标、火灾面积等。(2)黑龙江省的行政区划图和20 a内各次调查生成的森林类型图。

2.2 研究分析方法用ARC/INFO软件对黑龙江省的行政区图和森林类型图(ESRI, 1997)进行数字化, 为每个类型建立一个图层。根据各火灾起火点的地理坐标建立火点空间分布图层。通过火点图层与森林类型图层的叠加和运算, 计算出各火点落在各森林类型中的数目。以每次火灾的起火点为中心, 做圆形的缓冲区(buffer), 使其面积与该火灾的面积相等。将这些缓冲区与各森林类型图层叠加、计算, 求出每年每种森林类型的近似过火面积。根据这些数据利用方差分析研究森林类型对火灾发生和发展的影响, 确定森林类型的空间分布与森林火灾空间分布的关系。

计算各森林类型的火灾统计特征, 如轮回期等。

3 结果与分析黑龙江省森林类型分为:落叶松人工林、红松林、阔叶混交林、针阔混交林、云冷杉林、落叶松林、樟子松林、其它类型(含农田、荒山荒地、防护林)。全省共有1600余块森林类型异质区, 平均面积为500 km2。各森林植被类型的面积见表 1。

|

|

1980~1999年期间黑龙江省各森林植被类型除去错误(没有地理坐标或不准确, 约占总数据的12%)后出现的起火点次数见表 2。其中1982、1986和1987年因部分类型的数据缺失, 无法用于方差分析, 故略去。

|

|

用各年起火点落在各类型的次数除以该类型的面积来计算各类型每年单位面积出现的起火点次数, 然后乘以107后列于表 3。经分析计算, 各类型年均单位面积起火点出现次数的降序排列是:红松、阔叶混交林、樟子松林、落叶松人工林、其它类型、云冷杉林、针阔混交林、落叶松林。对各类型各年单位面积火点出现次数进行单因素方差分析, F (1, 7) =1.1421 < F0.05 (1, 7) =5.59, 显著水平仅为0.34, 说明在黑龙江省森林类型尺度上, 火点在各植被类型的出现概率是相等的, 即森林类型对于火灾的发生次数影响不显著。

|

|

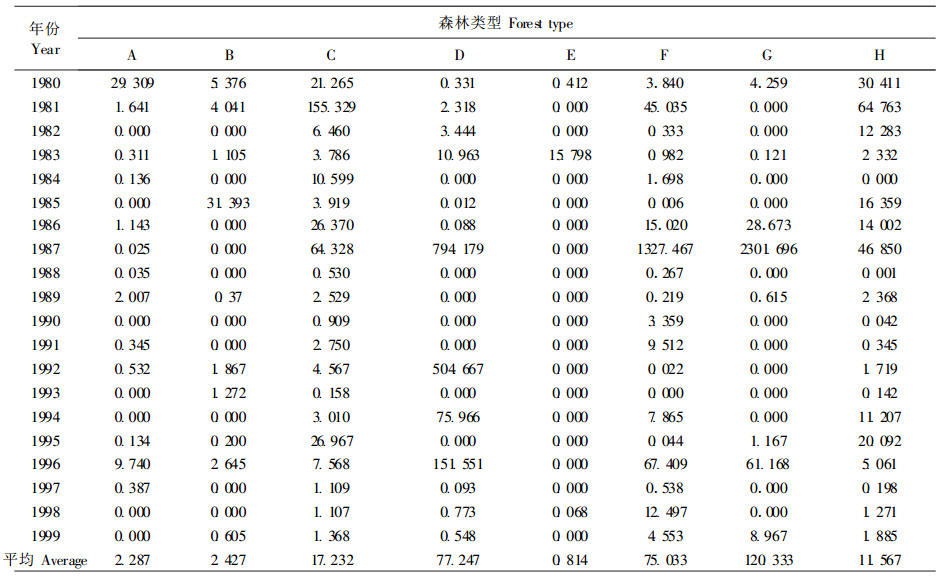

黑龙江省各森林植被类型的过火面积见表 4。表 5所列是各森林类型历年面积燃烧率(火灾面积除以该类型的面积, 无量纲)的10000倍。各森林类型按年均面积燃烧率的降序排列是:樟子松林、针阔混交林、落叶松林、阔叶混交林、其它类型、红松林、落叶松人工林、云冷杉林。同理进行单因素方差分析的结果是: F (1, 7) =0.854 < F0.05 (1, 7) =5.59, 差异不显著。这说明尽管部分类型间的过火面积和单位面积燃烧率之间存在着显著差异, 但就总体而言, 黑龙江省森林类型对林火面积即林火的发展的影响在省级森林区划尺度上是不显著的。

|

|

|

|

由表 5各类型年均燃烧率计算黑龙江省各森林类型的火灾轮回期(用10000除以表 5最后一栏数据), 其结果如下:黑龙江省的总平均轮回期为363 a, 落叶松人工林的轮回期为4733 a、红松4120 a、阔叶混交林580 a、针阔混交林129 a、云冷杉林12285 a、落叶松林133 a、樟子松林83 a、其它类型865 a。

4 结论与讨论(1) 在森林类型尺度上, 火点在黑龙江省各森林类型上出现的概率基本相等, 因此, 森林类型对于林火次数的影响不显著。

(2) 当用圆形来近似描述各火场的形状时, 黑龙江省森林类型对林火面积的影响不显著。

(3) 产生上述结论的可能原因是:火源和可燃物的干燥程度影响林火的发生。在人为活动占主体的今天, 人为火源在各森林类型中是随机出现的。有了火源, 只要可燃物干燥到一定程度, 就会形成森林火灾。虽然不同的森林类型可燃物含水率对环境的响应不同, 但对可燃物含水率影响最大的是短时间尺度的天气条件。森林类型的尺度较大, 每一个类型中往往包括多个不同的小尺度类型, 在分析其与火灾的关系时, 这些小尺度上的时空差异被平滑掉了。因此, 森林类型对火灾的发生、发展影响并不显著。在进行这个尺度上的火险区划、预测预报时可以忽略森林类型的影响。

严格来讲, 森林类型与可燃物类型不能等同。但为方便计, 过去常用植被类型来代替可燃物类型。类型差异对林火的影响主要表现在火的出现次数、面积、火行为和季节动态等方面。在林分尺度上或景观斑块尺度上, 不同林型上火行为不同(杨美和, 1992), 但季节动态是一致的。在100 km2的景观尺度上目前研究较少, 没有明确结论, 但根据本文的研究, 在100~500 km2的尺度上, 小尺度的差异将被平滑掉, 类型对林火的次数、面积的影响差异不显著, 类型间林火的时间动态仍然是一致的。在更大的尺度上, 如区域尺度(10000 km2以上)或省级尺度(如果可以将省作为一种近似的地理尺度), 类型(区域性植被带等)对林火的影响更多表现在林火发生的时间动态上。应当指出的是, 植被带是与气候密切联系的, 植被对火的影响可能更多来源于气候对火的影响。

由于没有每次火灾确切的火场形状图, 只能用圆形来近似模拟。由于影响火场形状的因子, 如风的方向、速度等都是随机的, 当火灾次数很多时, 其平均值是可以用圆来代替, 但其中的误差目前尚无法估计。

(4) 关于火灾轮回期的讨论 根据Heinselman (1992)对北美森林与火关系的研究和分类, 大多数自然火系统(fire regime)的轮回期在300 a以下。北美北部的森林与黑龙江省森林相似, 黑龙江省的火灾轮回期也应与之相似。本文计算的火灾轮回期与其相差很大, 主要原因是长期的人为抑制林火、对造林地、珍贵树种的保护使每次火灾的面积大大减少, 从而大大增长了轮回期。这也反映出在没有人为干扰的自然生态系统中, 林火的面积将会是很大的, 林火对生态系统的影响也就很广泛。

何忠秋. 1992. 森林可燃物负荷量模型研究. 森林防火, 13(3): 11-13. |

胡远方. 1998. 黑龙江省林火面积分布格局. 森林防火, 18(2): 19. |

寇晓军. 1997. 黑龙江省林火时空格局分析-时间分布. 森林防火, 17(4): 13-15. |

杨美和, 高颖仪, 鄂明生. 1992. 林班潜在火险等级图的研制与应用. 林业科学, 28(6): 11-16. |

郑焕能. 1990. 东北东部山地可燃物类型的研究. 森林防火, 10(3): 8-10. |

ESRI. 1997. ARC INFO user' s guide. version 7.1. USA: Redlands.

|

Heinselman M L.Fire intensity and frequency as factors in the distribution and structure of northern ecosystems.In: Mooney H A et al (tech.coords).Proceeding of the Conference, Fire Regimes and Ecosystem Dynamics.Gen.Tech.Rep.Wo-26(U.S.Forst Service), 1992, 7~57

|

Rothemel C.Mathematical model for predicting fire spread in wildland fires.USDA, RP 1972, 115

|

2002, Vol. 38

2002, Vol. 38