文章信息

- 张水松, 林武星, 叶功富, 徐俊森, 谭芳林.

- Zhang Shuisong, Lin Wuxing, Ye Gongfu, Xu Junsen, Tan Fanglin.

- 海岸带风口沙地提高木麻黄造林效果的研究

- STUDIES ON RAISING THE EFFECT OF CASUARINA EQUISETIFOLIA AFFORESTATION ON THE SANDY LAND IN THE DRAUGHT IN THE COASTAL ZONE

- 林业科学, 2000, 36(6): 39-46.

- Scientia Silvae Sinicae, 2000, 36(6): 39-46.

-

文章历史

- 收稿日期:2000-03-27

-

作者相关文章

我国东南沿海木麻黄防护林生态工程体系, 经过40多年的不懈努力, 已建起绵延数千里的防护林带, 极大地改善了当地生态环境, 有效地遏阻了风沙、海潮、台风和风暴潮等严重自然灾害的侵袭, 发挥了巨大的生态、社会和经济效益。但在海岸带风口沙地, 由于大风、流沙和严重干旱, 木麻黄造林成活率极低, 导致基干林带长期不能闭合, 断带现象和风口长期存在, 降低了基干林带的防护效能, 上述种种自然灾害时有发生。据调查资料, 仅福建省就有沙荒风口44个, 面积134 hm2, 成了沿海防护林体系工程建设的难点问题(黄平江等, 1995)。开展风口干旱沙地木麻黄造林技术研究, 有效地提高此类困难立地木麻黄造林成活率, 是促进沿海国家特殊保护林带工程建设的一项迫切任务。

1 试验地点和生境条件 1.1 试验地点试验基点福建省惠安县赤湖林场赤湖工区和东山县赤山林场大帽山工区海岸风口沙地。赤湖林场位于惠安县崇武半岛, 地理位置东经118°55′, 北纬24°35′, 地处南亚热带。赤山林场位于东山县东南偶, 频临乌礁湾, 地理位置东经117°23′, 北纬23°35′, 地处南亚热带。

1.2 生境条件赤湖林场属南亚热带海洋性季风气候, 适宜木麻黄(Casuarina equisetifolia L.)生长。年平均气温19.8 ℃, 最高气温35 ℃, 最低气温1 ℃, 无霜期320 d, 年降雨量1029 mm, 蒸发量大于降水量, 干湿季明显, 干旱频度大, 夏季(7~9月)多台风, 秋冬季盛行东北风, 年大风天数105 d。土壤为潮积或风积沙土, 沙层厚, 肥力低, 干季20 cm以上沙土含水率 < 1%, 造林地位于基干林带前沿, 与潮水线相接, 地势开阔, 地形平坦, 夏季干热, 大风天气常有流沙。植被稀少, 偶见有单叶蔓荆(Vitex trifolia)、海边月见草(Oenothera littoralis)、白茅(Imperata cylindrica)、鬣刺(Sinifey littoreus)等。

赤山林场属南亚热带海洋性季风气候, 年均气温20.7 ℃, 最高气温36.6 ℃, 最低气温3.6 ℃, 年蒸发量2056.7 mm, 干湿季明显, 干旱频度大, 夏季(7~9月)多台风, 年均5.1次, 秋冬盛行东北风, 平均风速7.1 m/s, 年8级以上大风100 d。土壤为潮积或风积沙土, 沙层厚, 肥力低, 干季20 cm以上土层含水率 < 1%, 40 cm以上 < 2%, 造林地与潮水线相连, 地势开阔, 地形平坦, 大风天气常有流沙。植被稀少, 偶见有少量厚藤(Ipomoea pescaprae)、鬣刺、单叶蔓荆、海边月见草等。

2 试验内容和研究方法 2.1 试验内容自1998年5月以来, 在上述2地开展风口沙地木麻黄造林技术研究。试验内容: (1)风口沙地木麻黄不同造林方式; (2)风口沙地木麻黄不同品系造林; (3)风口沙地深挖整地和深栽抗旱造林; (4)不同植物种类造林试验。并对这些试验研究与造林效果的关系进行分析比较, 以确定海岸带风口干旱沙地造林配套技术。

2.2 研究方法(1) 风口沙地木麻黄不同造林方式试验:行状造林:三角形配置, 挖深穴整地, 规格50 cm×50 cm×50 cm, 放客土20 kg/穴, 容器苗深栽30 cm。试验设计, 随机区组设计, 3次重复, 小区面积400 m2, 株行距2 m×2 m。篱式造林:试验设计, 随机区组设计, 3次重复, 长度各为60 m, 种植2行, 株距30 cm, 开沟整地, 沟宽50 cm, 深50 cm, 放客土20 kg/穴, 容器苗深栽30 cm。种植带前一道风障, 高1.5 m、透风度0.6, 用木麻黄枝条编成, 在间隔20 m处再用相同方法, 建立第2道风障。丛状造林:试验设计, 随机区组设计, 3次重复, 3个小区, 每小区30丛, 每丛3株, 整地规格50 cm×50 cm×50 cm, 放客土20 kg/穴, 容器苗深栽30 cm。(2)风口沙地木麻黄不同品系造林试验:造林苗木为惠安1#无性苗和澳C38无性苗2种。随机区组设计, 3次重复, 小区面积400 hm2, 株行距2 m×2 m, 放客土, 20 kg/穴, 容器苗深栽30 cm。(3)风口沙地深挖整地和深栽抗旱造林技术研究:试验处理包括:开沟、深穴、浅穴3种。试验设计, 单区试验, 小区面积300 hm2, 株行距2 m×2 m, 放客土20 kg/穴。容器苗造林, 栽植深度分别为30~40 cm, 30~40 cm和20 cm。(4)不同植物种类造林试验:种植材料包括:6种木麻黄和种源、无性系等。试验设计, 随机区组设计, 3次重复, 小区面积300~800 m2, 株行距2 m×2 m, 穴装整地, 规格50 cm×50 cm×50 cm, 放客土20 kg/穴。容器苗深栽30 cm。

以上试验于2000年1月和7月进行, 小区面积50%左右幼树全部调查, 调查株数各约50株, 分别统计其保存率、成活率、生长量和风害等级比例。试验结束时, 对木麻黄不同品系造林效果按照田间试验设计, 分别小区调查和进行保存率、生长量的方差分析比较。此外, 对3种造林方式、4种风害等级的风害%采用两种方式分组的方差分析进行比较(中国科学院数学研究所统计组, 1973)。1999年9月丛状造林和篱式造林有部分小区被风暴潮冲毁, 对小区中保存的幼树做全部调查。风害等级分为4级, Ⅰ级:生长正常, 无枯梢; Ⅱ级:风害轻微, 主侧枝枯梢; Ⅲ级:中度危害, 主侧枝1/3干枯; Ⅳ组:严重危害, 2/3主侧枝干枯。林地土壤含水量用环刀法采样, 烘干测定。木麻黄小枝水浸液金属元素离子浓度用日立Z-6100型原子吸收分光光度计分析测定, CL-用硝酸银滴定法测定。

3 结果和分析 3.1 风口沙地木麻黄不同造林方式与造林效果试验地点为惠安县赤湖林场赤湖工区, 造林地生境类型为木麻黄基干林带前沿风口干旱沙地, 地处潮水线至基干林带之间沙地, 土壤属风积沙土, 沙粒粗、沙层厚, 秋冬季常有8级以上大风, 试验前连续3年造林均告失败。从1998年4月开始, 在沙地不同部位采取行状(基干林带前)、篱式(潮水线上方)、丛状(介于2者之间)等3种造林方式试验(图 1)。

|

图 1 风口干旱沙地木麻黄不同造林布局示意图 Fig. 1 The diagrammatic sketch of different afforestation layouts in Casuarina equisetifolia on the dry sandy land in the draught |

由图 1可见, 行状造林在基干林带前沙地进行, 株行距2 m×2 m, 定植点为行状配置, 作为基干林带换带更新的片状林带。丛状造林位于行状造林之前, 按2 m×2 m株行距进行定植点整地造林, 每定植穴种植3株苗木, 以形成丛状植生组, 发挥群体优势, 增强苗木抗逆功能, 形成丛状结构林带。篱式造林位于丛状造林前方, 临近潮间带, 处于沙地最前沿, 平行于海岸线, 开沟造林, 双行配置, 形成篱式风墙, 以期起到阻遏流沙和防风作用。在造林时客土搅拌成泥浆状, 栽大苗, 苗高50~70 cm; 深栽30 cm以上。本试验造林2年后调查, 幼林保存率和生长情况如表 1。

|

|

以上结果表明, 在风口沙地, 采用上述配套技术造林, 造林2年后, 除篱式造林外, 保存率80%左右, 可有效提高风口沙地木麻黄造林成效。在3种造林方式试验中, 除篱式造林外, 其余2种方式造林保存率均较高, 差异不大。篱式造林因地处潮水线上方, 海潮和大风影响较大, 导致保存率较低, 幼树生长较差, 风害也较严重。经方差分析, 3种造林方式保存率及树高和地径之间生长量均没有显著差异。但因其造林地所处位置不同, 风害状况有较大差异。3种造林方式幼林, 按照风害等级%调查统计结果, 一般行状造林位于林带前沿风害轻, 幼树生长比较正常, 而篱式和丛状造林地处潮水线上方, 风沙较大, 幼树风害较严重, 木麻黄枯梢严重, 经用两种方式分组的方差分析结果显示, 3种造林方式之间风害状况有极显著差异, F=68.7 > F0.01 (2, 24) =5.6;风害等级之间也有极显著差异, F=48.6 > F0.01 (3, 24) =4.7;在这2种因素之间交互作用也极显著; F=4.2 > F (6, 24) =3.7 (表 1)。表明在风口干旱沙地, 木麻黄风害干枯程度受造林方式作用比风害等级差异更重要, 潮水线上方篱式和丛状造林较严重, 所占比例最大, 且受造林方式和风害等级的交互作用也极显著。由于造林布局方面原因, 沙地前沿木麻黄受风沙、海潮和干旱影响更大, 风害干枯更严重。

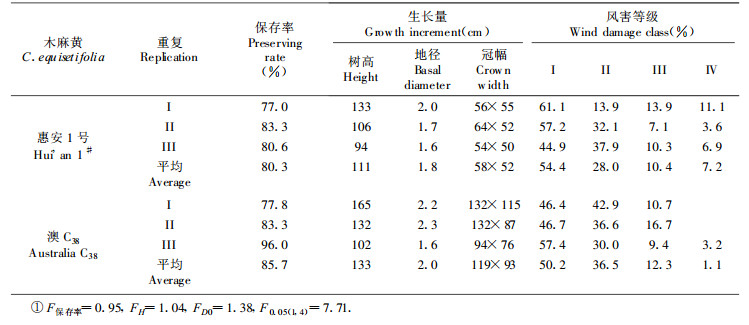

3.2 风口沙地木麻黄不同品系造林效果1999年3月, 在赤湖林场风口沙地, 采用澳C38种源无性苗和惠安1号无性苗, 进行风口造林, 其他造林措施如前所述, 株行距2 m×2 m。造林后16个月调查, 保存率和生长情况如表 2。

|

|

以上结果表明, 2个木麻黄品系在风口沙地造林保存率均较高, 一般在80%~90%左右, 表明2个品系对风口不良生境有较强的适应能力。其中, 澳C38品系风害较轻, 基本上没有严重枯梢现象, 生长也比较正常。经方差分析, 2个木麻黄品系在造林保存率、树高、地径生长量和风害情况等方面, 均没有显著差异, 均属抗逆性较好的品系, 应用于海岸带风口干旱沙地造林效果较好。

3.3 风口沙地深挖整地和深栽抗旱造林技术研究1999年5月, 在东山县赤山林场大帽山工区风口干旱沙地开展木麻黄开沟、深穴、浅穴等不同整地方式和栽植深度抗旱造林试验。翌年1月调查, 其保存率和生长情况如表 3。

|

|

从上述结果看, 在风口干旱沙地木麻黄造林时, 实行深挖整地和深栽造林对提高保存率和促进生长有良好效果。据测定, 旱季20 cm以上沙土含水量 < 1%, 40 cm土层土壤含水量为 < 2%, 深挖整地和深栽造林对保证苗木水分供应有良好作用, 并有利于苗木生长。

3.4 不同植物种类造林效果1999年5月, 在东山县赤山林场基干林带前沿风口沙地进行不同植物种类造林试验。造林植物种类包括普通木麻黄不同品系、粗枝木麻黄(C.glauca)、细枝木麻黄(C.cunninghamiana)、丘木麻黄(山神木麻黄) (C.collina)、滨海木麻黄(黑木麻黄) (Allocasuarina littoralis) (王豁然等, 1993;1985;王修齐等译, 1984;仲崇禄, 1995)、肥木麻黄(C.obesa)等。翌年1月调查, 其保存率和生长情况如表 4。

|

|

上述试验初步结果显示, 在海岸带风口造林中, 不同木麻黄植物种类适应性有较大区别。从适林保存率、生长表现和抗风能力看, 以短枝木麻黄抗风种源子代苗和经过测定筛选的优良无性系苗表现较为突出。如木麻黄澳15198种源、木麻黄701#无性系和丘(山神)木麻黄, 造林保存率均在90%以上, 在潮积沙土生长量也较大。试验表明, 从澳大利亚引进的粗枝木麻黄幼龄期生长量较细枝木麻黄小, 但据有关资料介绍, 粗枝木麻黄更耐旱, 比较耐盐碱(潘志刚等, 1994)。丘木麻黄(山神木麻黄)在林带前沿风口造林也有一定潜力, 应该加以重视。

3.5 木麻黄风口干旱沙地造林成本分析海岸带风口干旱沙地生境条件恶劣, 造林难度大, 造林时需采取迥异于生产上常用的技术和方法。因此, 在此类困难立地造林, 其造林成本比较高。据我们多年在该地区进行多次造林试验所需的材料和用工及其费用的情况, 以行状造林方式为例, 按开支项目列举如下。挖穴或开沟整地和放客土:造林密度2500株/hm2, 单价0.35元/穴, 费用875元/hm2; 客土用量:造林客土量测算为50 t/hm2, 需用手扶拖拉机运送30车, 单价16元/车, 费用480元/hm2; 造林用工30工/hm2, 单价20元/工, 费用600元/hm2; 苗木2500株/hm2, 单价0.5元/株, 费用1250元/hm2; 过磷酸钙用量125 kg/hm2, 单价0.6元/kg, 费用75元/hm2; 构筑风障:200元/hm2, 合计约3480元/hm2, 均为造林直接成本。造林保存率80%~90%左右, 不需补植。而生产上常用的造林方法, 造林费用为:造林用工, 45工/hm2, 费用900元/hm2; 苗木3600~4500株/hm2, 费用1800~2250元/hm2, 两项开支合计约2700~3150元/hm2。但造林保存率一般 < 10%, 需经多次重造或补植, 所需经费约为1次造林数倍, 而且采用本技术造林效果好、成林快、防护功能可提前发挥, 生态经济效益均显著。

4 问题讨论 4.1 风口造林失败的主要原因根据多年来对海岸风口干旱沙地土壤水分、风害、植物材料和造林技术的研究, 初步认为, 影响木麻黄造林成活率的主要原因是土壤干旱、东北风危害, 苗木质量差和造林方法失当等。

4.1.1 土壤水分1998年10月, 连续5个月干旱后, 在赤山林场大帽山工区, 少量木麻黄、湿地松幼树出现干枯死亡, 经对沙地不同地形、坡位和深度土壤含水量测定和林木生长调查, 结果如表 5。

|

|

表 5结果表明, 木麻黄造林成活率与沙地土壤含水量有密切关系, 同样在连续干旱气候条件下, 土壤含水量高, 特别是20 cm深土层含水量高, 木麻黄幼树基本不会死亡, 其造林成活率与土壤含水量成正相关关系, 生长量也明显增加。沙坡上部土壤干旱、缺水, 表层土壤干旱导致木麻黄造林成活率低, 林木生长和根系生长受阻, 且根瘤数量也明显减少, 经初步测定大致仅为坡地下部1/4~1/5。这主要是木麻黄为速生树种, 对水分需求较敏感, 若造林时立地选择不当或没有相应的水分补充和合理造林技术, 必会影响其造林成活和生长。国外有的学者也认为有必要进行木麻黄水分利用效率的量化研究, 以为木麻黄人工林进行适当保护提供信息资料(Pinyopusarerk et al., 1996)。

4.1.2 风害试验地位于台湾海峡西部风口, 秋冬季节, 东北风盛行, 每年8级以上大风天气为100 d, 大风夹带盐雾和含盐细沙, 附着于木麻黄枝叶之上, 对其产生盐害, 造成枯梢。1998年11月, 经对不同地点幼林枝条水浸液主要金属和非金属离子浓度测定, 结果如表 6。

|

|

上述结果表明, 幼林距潮水线越近相对风速越大, 枝条中水浸液主要金属和非金属离子浓度越高, 尤其是氯离子浓度大, 常造成幼林严重枯梢, 对造林成活率和生长均会造成重大影响。据不同地点风力观测, 显示距海越近, 幼林前沿相对风速越大, 而风力大导致夹带盐雾、含盐细沙和幼树蒸腾量增加, 也会加剧枝叶干枯甚至整株死亡。

4.1.3 苗木质量本省木麻黄造林苗木主要有实生苗和优良无性系苗2种, 均采用薄膜容器育苗, 用这2种苗木在海岸风口沙地造林试验, 造林后1年结果如表 7。

|

|

上述结果表明, 用优良无性系苗木在风口沙地造林, 成活率和生长量均比实生苗好。为了提高海岸风口沙地木麻黄造林成活率, 应选用品质优良的无性系苗木混系造林。实生苗造林成活率不高可能的原因在于, 木麻黄种群有近交或自交现象, 近交和自交容易导致种群的衰退1)。因此, 木麻黄引种过程中应考虑其遗传结构, 增加遗传多样性。对现有实生苗遗传品质下降的问题必需引起重视。

1) 李春蕊 .闽南木麻黄遗传多样性与分化研究 .厦门大学生物系研究生论文 , 1998 .

4.1.4 造林技术福建沿海秋冬季连续干旱长达4~5个月, 风口沙地土壤干旱严重, 经多年土壤采样测定, 10月20 cm和40 cm深度土壤含水率分别为0.9%~1.1%和2.1%, 11月为0.79%~1.53%和1.16%~1.60%, 12月为0.26%~0.44%和0.30%~0.76%, 部分木麻黄幼树和大树因干旱死亡。在这种干旱土壤中造林, 若造林技术不当, 幼树极易因缺水导致死亡2)。1999年3~5月, 在赤山林场风口沙地进行以抗旱造林为主的整地规格和造林方法配套试验, 年终调查, 结果如表 8。

2) 叶功富 .木麻黄抗旱生理基础与抗旱筛选 .福州 : 福建省农业大学博士后研究工作报告 , 1997 ,12 .

|

|

表 8表明, 整地和造林技术对风口沙地木麻黄造林成活率和风害情况有重要影响, 其中以中~大穴深挖整地, 放客土(20 kg/穴)雨天冒雨造林, 放客土、拌泥浆、深栽方法造林, 成活率可达90%以上, 而小穴整地, 雨后造林、客土不拌泥浆、浅栽方法造林, 成活率明显低于前者。在越南滨海沙地用1~1.2 m高的苗木造林, 深栽至少40 cm, 成活率和生长均比较好, 也可抗强风的袭击(Pinyopusarerk, 1999)。因此, 过去, 基干林带前沿风口困难立地造林技术不当是木麻黄造林成活率低的重要原因之一。

4.2 提高海岸风口沙地木麻黄造林成活率的主要措施根据试验研究结果和对造林失败主要原因的比较分析, 我们认为采取如下一些措施有助于提高基干林带前沿风口沙地木麻黄造林成活率和林木生长量。首先, 在种苗方面, 应选用抗逆性较强的新引进的木麻黄澳15198种源子代苗, 澳C38无性系苗或惠1#、70#无性系等优良苗木造林, 并实行混系配置造林, 以增强其抗逆功能, 提高造林成活率, 增加防护林遗传多样性和稳定性。其次, 在造林技术方面, 必需尽量采用已被证明是切实可行的风口干旱沙地抗旱造林配套技术, 如大穴深挖整地、放客土、拌泥浆保持土壤水分; 提早造林时间, 由夏季6~7月高温季节改为春末4~5月雨季, 大雨天冒雨造林; 大苗深栽30~40 cm等适用技术。我国北方干旱沙地造林也把抗旱造林技术看成是保证造林成活率的关键, 普遍采用深挖整地和大苗深栽, 与常规穴植相比较可提高成活率15% (阎树文, 1993)。第三, 在造林方式方面, 重视风口沙地微地形差异和土壤水分条件, 因地制宜采取不同造林方式, 如丛植、双行或多行篱式、岛状或团块状等造林方式, 以利于尽快形成群体结构防护林, 增强对风口不良生境的抗御功能, 提高造林成活率。第四, 切实加强幼林抚育管理和采取适当工程措施加以保护。在风口造林初期, 幼苗抗逆性较差, 有必要在林带前用木麻黄枝条编筑1~2道风障, 高1.5 m左右, 透风度0.6~0.7, 临海低洼沙地需筑沙堤, 以防海潮浸泡死苗。夏季幼林需进行培土抚育, 有利蓄水保墒, 秋冬季大风干旱, 视土壤墒情, 进行浇水抗旱保苗, 确保造林成活率。

洪菊生, 王豁然. 1993. 澳大利亚阔叶树研究. 北京: 中国林业出版社, 8.

|

阎树文. 1993. 农田防护林学. 北京: 中国林业出版社, 8.

|

黄平江, 等. 1995. 福建沿海防护林. 福州: 福建科学技术出版社, 2.

|

潘志刚, 游应天, 等. 1994. 中国主要外来树种引种栽培. 北京: 北京科学技术出版社, 12.

|

王修齐等译.木麻黄.美国国立科学出版社, 1984

|

王豁然. 1985. 木麻黄科的分类学进展、地理分布及其命名述评. 热林科技: 3. |

仲崇禄. 1995. 木麻黄科植物分类研究进展. 热带植物研究: 12. |

中国科学院数学研究所统计组. 1973. 常用数理统计方法. 北京: 科学出版社, 10.

|

Pinyopusarerk K et al. Recent Casuar ina Research and Development. CS IRO Australia, 1996, 3

|

Pinyopusarerk K. Report on a Technical Advisory Visit to the People' s of China CS IRO Australia, 1999, 10

|

2000, Vol. 36

2000, Vol. 36