文章信息

- 程瑞梅, 肖文发.

- Cheng Ruimei, Xiao Wenfa.

- 宝天曼地区枹栎群落学特征研究

- A STUDY ON QUERCUS SERRATA COMMUNITY CHARACTERISTICS IN BAOTIANMAN AREA, HENAN PROVINCE

- 林业科学, 2000, 36(4): 21-25.

- Scientia Silvae Sinicae, 2000, 36(4): 21-25.

-

文章历史

- 收稿日期:1999-06-29

-

作者相关文章

枹栎(Quercus serrata), 又称枹树, 曾用名Quercus glandulifera (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1998), 为宝天曼地区落叶阔叶林中主要建群种之一, 常组成成片纯林。枹栎林是暖温带地区的地带性植被, 也是该地区常见的落叶阔叶林类型。在宝天曼地区分布着成片以枹栎为单优势的群落, 我们对此进行了较为详细的考察。对其群落土壤状况、区系组成、外貌及结构特征、物种多样性状况等方面作了分析, 为深入了解暖温带落叶阔叶林的特征提供资料。

1 自然概况河南宝天曼自然保护区位于伏牛山南麓, 约北纬33°25′~33°33′, 东经111°53′~112°之间, 是北亚热带向南暖温带过渡区域, 也是我国中部地区唯一保存较完好的综合性森林生态系统类型。保护区内山势成东西走向, 总面积约53.4 km2, 相对海拔约600~1800 m, 最高峰宝天曼海拔1830 m。区内阳光热量适中, 年平均气温15.1℃, 最低月(1月)平均气温1.5℃, 最高月(7月)平均气温27.8℃, 活动积温(≥10℃)为2931.0℃~4217.1℃; 辐射量约108.83kcal/cm2.a。全年降雨量为900 mm, 多集中分布于6~8月份的雨季。保护区四季气候明显, 夏季炎热多雨, 冬季寒冷干燥, 具暖温带的气候特征。

2 研究方法 2.1 样地的设置与调查采用典型取样法, 在宝天曼自然保护区枹栎林保存较好的双石窑、平坊、七里沟、尹家老庄等地共设15个样地, 样地面积为20 m×20 m, 取样面积共6000 m2; 样地内采用梅花形布点, 设置2 m×2 m的小样方, 调查高度 < 2 m的灌木及幼苗、幼树; 设置1 m×1 m的小样方, 调查草本及活地被物, 分别设置小样方各75个; 在样地内记录高度 > 2 m的各种树种及个体(株)数, 按每木调查法, 记录乔木的胸径、树高、枝下高、冠幅; 在小样方内统计高度 < 2 m的小灌木和草本的种名及个体数, 同时统计高度 < 2 m的上层乔木树种的幼树、幼苗的种名及个体数, 并按Braun-Blanquet的方法记录灌木、草本植物的盖度级。在样方内有代表处挖土壤剖面采样, 用比重计法测定土壤质地; 电位法测定土壤的pH值; 重铬酸钾氧化-外加热法测定土壤有机质含量; 碱解-扩散法测定土壤碱氮; 0.05 mol/L?HCl-0.025 mol/L 1/2H2SO4浸提法测土壤有效磷; 1 mol/L乙酸铵浸提-火焰光度法测土壤速效钾(张万儒, 1987)。

2.2 多样性指数的选择与测定在进行群落特征分析的基础上, 采用以下4种多样性指数测定群落的物种多样性(马克平, 1994a; 1994b)。

Shannon-Wiener多样性指数H=-∑PilnPi

Simpson优势度指数D=1-∑Pi2

种间相遇机率PIE=∑[ (Ni/N) (N-Ni) / (N-1) ]

Pielou均匀度指数J= (-∑PilnPi) /lnN

上述算式中, N为物种个体总数, Ni为第i种的个体数, Pi为第i个种的个体数占样地中所有种的总个体数的比例。

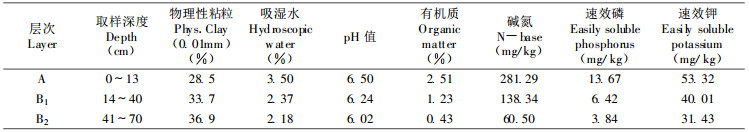

3 结果与讨论 3.1 枹栎群落土壤状况枹栎群落土壤为山地黄棕壤, 土层深厚, 质地为壤土, 土壤呈弱酸性, pH值为5.51~6.20, 地表枯枝落叶层盖度约20%, 厚度0.2~1.2 cm, 我们在不同坡位, 即:上位、中位、下位分别选择了3块样地, 测其理化性质, 其平均测定值见表 1。由表 1可见, 土壤自然肥力较高, 这种生境条件, 适宜枹栎林的生长发育, 并孕育着这一群落中丰富、复杂的区系成分。

|

|

根据调查资料统计, 枹栎群落共有维管束植物63种, 分属36科54属, 其中含种数较多的是蔷薇科(Rosaceae), 8种; 壳斗科(Fagaceae), 4种; 菊科(Compositae), 4种; 卫矛科(Celastraceae), 4种; 豆科(Leguminosae), 3种; 漆树科(Anacardiaceae), 3种等。在枹栎群落出现的54属中, 绝大多数只含1种, 仅栎属(Quercus L.)、悬钩子属(Rubus L.)和南蛇藤属(Celastrus L.)等含有2~4种。

根据吴征镒(1991)对中国种子植物属的分布区类型的划分方案, 对组成枹栎群落的种子植物区系地理成分进行分析, 结果如表 2所示。在54个属中, 温带性质的属共34个, 占总属数的69.39 %, 其中以北温带分布及其变型所占比重最大, 共26个属, 占53.06%, 如栎属、栗属(Castanea Mill.)、绣线菊属(Spiraea L.)、鹅耳枥属(Carpinus L.)、榆属(Ulmus L.)、葡萄属(Vitis L.)、唐松草属(Thalictrum L.)、蔷薇属(Rosa L.)等。东亚和北美洲间断分布类型为5属, 占总属数的10.20 %, 如漆树属(Toxicodondron Mill.)、胡枝子属(Lespedeza L.)、五味子属(Schisandra Michx.)、六道木属(Abelia R.Br.)等。东亚分布及其变型为7属, 占总属数的14.29 %, 如化香属(Platycarya Sirb.et Zucc.)、四照花属(Dendrobenthamia Hutch.)、木通属(Akebia Decne.)、猕猴桃属(Actinidia Lindl.)等。旧世界温带分布及其变型为3属, 占总属数的6.12%, 如连翘属(Forsythia Vahl)、菊属(Dendranthema (DC.) Des Moul.)、蛇床属(Cnidium Cusson)等。群落中热带性质的属较少, 共8属, 占总数的16.33%, 其中以泛热带分布及其变型的属稍多, 共3属, 热带亚洲分布及其变型的属次之, 为2属, 旧世界热带分布及其变型、热带亚洲和热带美洲间断分布以及热带亚洲至热带非洲分布及其变型均为1属。世界分布的属有5个。从上述分析可见, 属的分布类型是以温带性质的属最多, 表明了枹栎群落植物区系组成的温带亲缘。

|

|

枹栎群落具有鲜明的季相, 春季外貌呈淡绿色; 初夏至仲夏为该群落的茂盛期, 外貌呈一片浓绿色; 入秋后出现黄褐色斑块; 冬季枹栎等落叶乔木枯叶凋零, 季相呈黄褐色, 林地枯枝落叶层较厚, 林冠透光度大。

3.3.2 叶的性质枹栎群落组成种类的叶级谱中以中叶为主, 共计37种, 占总数的58.73%, 基本上反映了温带落叶阔叶林的叶级谱性质; 小叶共19种, 占总数的30.15%, 由于小叶是中亚热带常绿阔叶林的典型叶级, 所以它反映出该群落具有一定的过渡性; 微叶和大叶分别为4种和3种, 各占总数的6.35%和2.63%;不存在鳞叶和巨叶种类, 见图 1。

|

图 1 宝天曼地区枹栎群落组成种类的叶级谱 Fig. 1 The leaf size spectrum of species inQ.serrata community in Baotianman area, Henan Province A:鳞叶Leptophyll 0~25mm2; B:微叶Manophyll 25~225mm2; C:小叶Microphyll 225~2025mm2; D:中叶Mesophyll 2025~18225mm2; E:大叶Macrophyll 18225~164025mm2; F:巨叶Megaphyll > 164025mm2. |

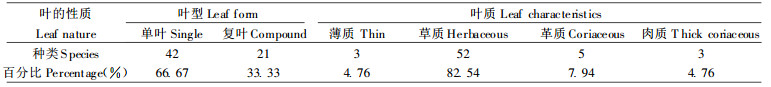

枹栎群落组成种类的叶型以单叶为主, 占66.67%;叶质中草质叶占绝对优势, 为86.85%, 反映出该群落的落叶特点, 见表 3。

|

|

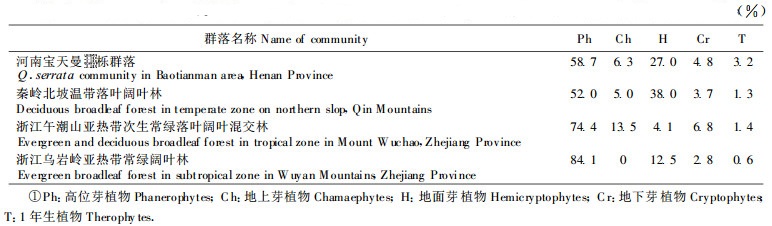

根据Raunkiaer的生活型系统的分类方案(王伯荪, 1987), 对枹栎群落的生活型进行分析, 并与亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林和亚热带次生性常绿、落叶阔叶混交林的生活型进行对比分析(秦泰谊, 1993; 王梅峒, 1987), 结果见表 4。

|

|

植物群落内各类生活型的数量对比可以反映植物群落和气候的关系。由表 4可知, 枹栎群落以高位芽植物占优势, 所占比例略高于温带落叶阔叶林, 远低于亚热带常绿阔叶林。地面芽的比例, 在位序上列于第2位, 这说明枹栎群落所处的气候条件与温带落叶阔叶林相似, 其气候夏季炎热多雨, 并有一个较长的严冬季节。但又不同于温带落叶阔叶林的气候条件, 主要表现在地面芽比例略低, 而地上芽、地下芽、1年生植物的比例略高。

3.4 枹栎群落的结构特征现根据Kershaw (Kershaw, 1985)的植被结构理论, 就枹栎群落的垂直结构、水平结构和数量结构等方面进行分析。

3.4.1 垂直结构枹栎群落成层现象明显, 在垂直方向上可分为乔木层、灌木层和草本层, 地被层不发达。此外, 还有一定数量的层间植物。枹栎群落乔木层发育良好, 平均高度为14.3 m, 最高可达18.0 m; 灌木层一般高度为1.5 m左右, 草本层高在8~40 cm。

3.4.2 水平结构枹栎群落乔木层郁闭度为0.80, 个别地段可达0.90。除灌木层的胡枝子(Lespedeza bicolor Turcz.)、草本层的细叶苔(Carex duriuscula C.A.Mey.)等单优势种群的水平分布成密集连续状态外, 群落内多数种群的水平配置是不一致的。如枹栎优势种群呈块状分布, 而许多非优势种群则分布零星, 个别种类如山杨、鹅耳枥、山楂、化香等在样地内偶尔可见。这表现出群落内部因素的局部不均匀性。

3.4.3 重要值指标及其分析枹栎群落乔木层盖度达80%, 调查结果统计见表 5。由表 5可见乔木层中枹栎的重要值最高, 几乎占乔木层重要值总和的2/3, 因此枹栎是主要优势种和建群种, 而且根据实地调查, 枹栎在该群落中为单优种, 常见伴生树种有:栓皮栎、锐齿栎、茅栗、椴树, 这些乔木种分布比较均匀, 有些地段内还混生有合欢、千金榆, 而山杨、鹅耳枥、山楂、化香偶尔可见。胡枝子在林下灌木层中占绝对优势, 频度达70%以上, 盖度50%, 细叶苔为草本的优势种, 频度达70%, 但盖度较小, 仅约18%。层间植物的种类较丰富, 常见有哥兰叶(Celastrus gemmatus Loes.)、三叶木通(Akebia trifoliata (Thunb) Koidz.)、苦皮藤(Celastrus angulatus Maxim.)等, 偶见有葛(Pueraria lobata Ohwi)、山葡萄(Vitis amurensis Rupr.)、猕猴桃(Actinidia chinensis Planch)、五味子(Schisandra chinensis (Turcz) Baill.)、刺南蛇藤(Celastrus fiagellaris Ropr.)等, 层间植物的丰盛, 使群落结构更为复杂。

|

|

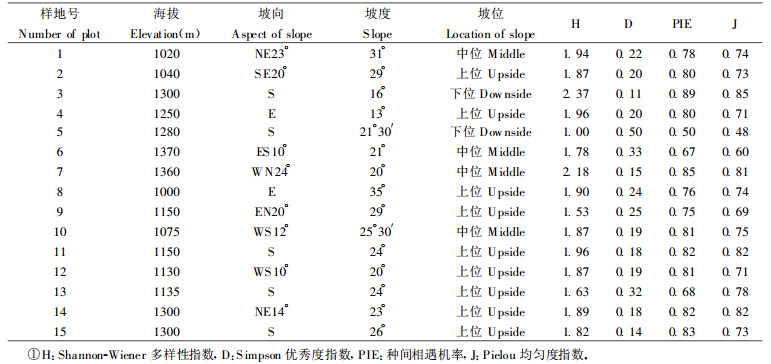

生物群落是在一定地理区域内生活在同一环境下的不同种群的集合, 其内部存在着极为复杂的相互关系。群落在组成和结构上表现出的多样性是认识群落的组织水平, 甚至功能状态的基础, 也是生物多样性研究中至关重要的方面。枹栎群落的分布范围较广, 根据15块样地材料的统计结果见表 6。

|

|

由表 6可知, 样方3、7, 其Shannon-Wiener指数, PIE指数和Pielou指数相对较高, Simpson指数相对较低, 说明其物种分布均匀, 种间相遇机率和物种多样性相对较高; 样方5、9, 其Shannon-Wiener指数, Pielou指数和PIE指数相对较低, Simpson指数较高, 说明其物种分布均匀性较小, 种间相遇机率和物种多样性较低; 样方2、4、6、8、10、11、12、13、14、15, 各项指数测值有所波动, 但变幅较小。

与其它地区相比, 该地区Shannon-Wiener指数波动范围为1.53~2.37, 长江三峡地区的则为0.75~2.02 (贺金生等, 1998), 而北京地区的栎类林则为0~2.59 (高贤明等, 1998); 长江三峡地区地处亚热带, 长期以来由于人为干扰较强烈, 其森林多为退化生态系统, 其多样性指数较低; 而宝天曼地区与北京地区都属暖温带, 其气候条件较为相似, 多样性指数差异不大; 对均匀度的影响也是如此。

总之, 环境因对植物物种多样性、均匀度的影响是比较复杂的, 由于群落所处的发育阶段不同或生境如坡位、坡向、坡度等的差异, 以及由此引起的土壤厚度和有机质含量、水分条件等一系列生境条件的变化, 多样性、均匀度指数出现波动也就不足为奇了。

高贤明, 陈灵芝. 1998. 北京山区辽东栎树群落物种多样性的研究. 植物生态学报, 22(1): 23-32. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.1998.01.003 |

贺金生, 陈伟烈, 江明喜, 等. 1998. 长江三峡地区退化生态系统植物群落物种多样性特征. 生态学报, 18(4): 399-407. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.1998.04.011 |

马克平. 1994a. 生物群落多样性的测度方法Ⅰa多样性的测度方法(上). 生物多样性, 2(3): 162-168. |

马克平. 1994b. 生物群落多样性的测度方法Ⅰa多样性的测度方法(下). 生物多样性, 2(4): 231-239. |

秦泰谊. 1993. 秦岭南坡旬河流域及邻近地区森林与其生态环境的初步研究. 生态学杂志, 12(6): 6-11. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.1993.06.002 |

王伯荪. 1987. 植物群落学. 北京: 高等教育出版社.

|

王梅峒. 1987. 中国亚热带常绿阔叶林生活型的研究. 生态学杂志, 6(2): 21-23. |

吴征镒. 1991. 中国种子植物属的分布类型. 云南植物研究, 13(增刊): 1-139. |

中国科学院中国植物志编辑委员会. 1998. 中国植物志. (二十二卷). 北京: 科学出版社.

|

张万儒. 1987. 中国森林土壤方法. 北京: 中国标准出版社.

|

Kershaw K A. 1985. Quantitative and dynamic plant ecology. (3nd ed.). Edw ard arnold.

|

2000, Vol. 36

2000, Vol. 36