文章信息

- 安慧, 上官周平.

- An Hui, Shangguan Zhouping.

- 密度对刺槐幼苗生物量及异速生长模式的影响

- Effects of Density on Biomass and Allometric Pattern of Robinia pseudoacacia Seedling

- 林业科学, 2008, 44(3): 151-155.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(3): 151-155.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-10-09

-

作者相关文章

2. 中国科学院水土保持研究所 杨凌 712100

2. Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Science Yangling 712100

刺槐(Robinia pseudoacacia)具有较强的生态适应性和抗逆能力,是黄土高原植被恢复和生态重建的主要优良树种之一(程积民等,2002;陈云明等,2002)。黄土高原地区刺槐人工林密度偏大,且多为低产林(余新晓等,1996;韩芯莲等,1996;2003)。王百田等(2005)认为黄土高原刺槐单木总生物量及各部分生物量都是密度的幂函数关系,但低密度林分和高密度林分的总生物量都比中间密度林分的总生物量高。种植密度不仅影响刺槐林地生物量,而且刺槐林地出现土壤干层的部分原因就是栽植密度过大(韩芯莲等,2003),其林地生产力的维持以及可持续生长成为林草植被建设中亟待解决的问题。

植物密度对种群个体数量和生长的调控可以维持种群对资源的合理利用,保持种群的稳定性(Watkinson,1980)。因生长资源的强制分配,种植密度能引起植株个体间相互作用,密度增加导致植物种内竞争产生,使种群中单株生长量和生物量发生改变(李博等,2000)。竞争的实质是植物对地上光照和地下养分资源的利用,在共享资源有限的情况下竞争会导致植物个体生长量和存活率的降低(李博等,1998)。种内竞争对植物个体生长的影响,与植物“自疏法则"的研究密切相关(Weller,1987),而“自疏法则”的核心是竞争对植物异速生长模式的调节。竞争作用在个体水平上改变植物生长的速度和形态,从而影响植物个体的异速生长关系(肖洒等,2003)。

植物在生长过程中几何形状的变化模式分为等轴生长型和异速生长型,株高和胸径的变化显示种内竞争和自疏过程对植物个体生长的几何形状的制约(张景光等,2002)。Lanner (1985)认为林木直径生长对密度敏感,密植的林木比疏植的林木直径细。Weiner等(1992)提出了1年生植物存在种内竞争和不存在种内竞争情况下株高-生物量、株高-直径及生物量-直径的异速生长模型。李仲芳等(2002)研究种内竞争对1年生植物高生长和生物量关系的影响,王兮之等(2001)和张景光等(2002)对小画眉草(Eragrostis poaeoides)的竞争调节及其种群异速生长动态进行了研究,但目前对于多年生植物种内竞争和异速生长动态研究尚不深入。本文通过刺槐幼苗在不同种植密度条件下的田间生长试验,分析刺槐幼苗在不同种植密度的生物量及异速生长关系,以解释森林经营方式对林地生产力和林木个体生长的影响,阐明维持林地生产力的机理和生态过程,为进一步探讨黄土高原地区刺槐低产林的人工改良与抚育提供理论基础。

1 试验地概况试验地设在陕西杨凌中国科学院水土保持研究所内(108°—108°07′ E,34°12′—34°20′ N),海拔468~520 m,年均降雨量635 mm,年均气温12.9 ℃。试验地土壤为红油土,土壤密度为1.23 g·cm-3,田间持水量为23.62%,土壤有机质为1.32%,土壤全氮含量为0.11%,水解氮含量为118.43 mg·kg-1,速效磷含量为7.86 mg·kg-1。

2 研究方法2005年3月下旬栽植1年生刺槐实生幼苗,设置4个密度处理,行距均为30 cm,株距分别为15、20、25和30 cm,每个处理3次重复,共12个试验小区,随机排列。经过缓苗期后,在每个试验小区选择8~10株长势良好的苗木用红色油漆标记,刺槐幼苗栽植第8周开始取样测定。共取样4次:第8周(T1,5月28日),第12周(T2,6月29日),第16周(T3,8月1日)和第20周(T4,9月1日),测量苗木的株高和胸径,最后1次测量株高和胸径的同时每小区选取4~5株苗木,将整株苗木全部挖出,分根、茎、叶称鲜质量,在105 ℃下杀青10 min,70 ℃下烘干至恒重,称其根、茎、叶干质量。

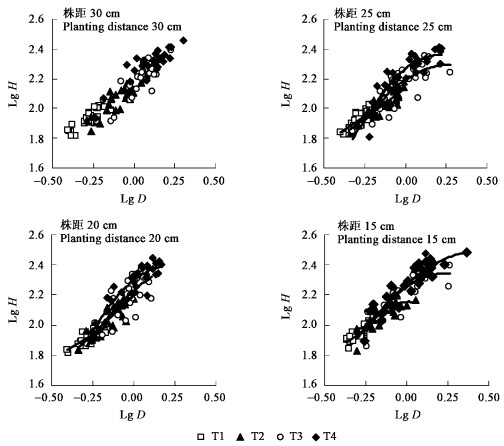

植物异速生长可分为简单的异速生长和复杂的异速生长(肖洒等,2003),简单异速生长符合方程y=axb的数学形式,将数据进行对数转换,其生长关系符合线性方程;复杂的异速生长不遵从y=axb的数学形式,而遵从y=ax2+bx+c的数学形式。用二次多项式回归分析复杂的异速生长关系时,二次项系数显著,因而不表现为直线关系,称之为非线性异速生长关系(Weiner et al., 1992)。对刺槐幼苗株高和胸径数据取对数,并进行二次多项式回归分析,回归分析结果在lg-lg坐标平面绘图。

采用SAS 8.0统计分析软件对试验数据进行回归分析和One-Way ANOVA方差分析,并用Duncan新复极差法进行多重比较。

3 结果与分析 3.1 对幼苗生物量的影响单株刺槐幼苗根、茎、叶各器官生物量随着株距增大总体上呈增大趋势(图 1)。在株距15和20 cm间及株距25和30 cm间单株根生物量变化差异显著,而株距15和25 cm间差异不显著。株距30 cm的根生物量比15、20和25 cm的根生物量分别高11.09%、24.84%和10.43%。株距从15 cm增至20 cm,茎生物量减少了33.76%,差异显著(p<0.05);株距从20 cm增至25 cm,茎生物量增加了21.77%,差异显著(p<0.05);株距从25 cm增至30 cm,茎生物量增加了3.03%,差异不显著(p>0.05)。株距从20 cm增至25及30 cm时,叶生物量分别增加了25.72%和34.09%,差异分别为不显著(p>0.05)和显著(p<0.05)。可见,株距增大有利于刺槐根、茎、叶的生长,其原因可能是株距增大使刺槐幼苗的生长空间增大,苗木可以获得更多的养分资源。

|

图 1 不同密度下的根、茎与叶生物量 Figure 1 Biomass of different organs of a single R. pseudoacacia under different density |

植物地下部分与地上部分生物量的大小反映了其对养分资源的需求和竞争能力。刺槐幼苗的根冠比在各株距下均小于1,根冠比随着株距增大而呈单峰曲线,在20 cm处达到最大值,25和30 cm时减小(图 2)。株距15 cm的刺槐幼苗根冠比与其他株距间差异显著(p<0.05),株距20、25与30 cm间刺槐幼苗根冠比差异不显著,说明株距20 cm以后不会引起刺槐较大的地下和地上生物量积累的变化。

|

图 2 不同密度下的根冠比 Figure 2 The raito of root to shoot under different density |

随着株距增大,刺槐幼苗的株高和胸径总体上呈增大趋势。第8周各株距间株高差异显著(图 3),而各株距间胸径差异不显著(图 3)。随着刺槐的生长,第12周株高和胸径在株距25和30 cm间变化差异不显著,而株距15和20 cm间则存在显著差异。刺槐幼苗生长中后期(16和20周)的株高和胸径随株距变化规律相同,株高在株距20和25 cm间变化差异不显著,而株距15 cm与20、25、30 cm间则存在显著差异;胸径在株距15和20 cm间变化差异不显著,而株距15和20 cm的胸径均与较大株距25、30 cm间存在显著差异。

|

图 3 不同密度下的株高和胸径 Figure 3 Tree height and DBH under different density a、b和c表示不同株距间差异显著 a, b and c stand respectively for significant difference under different planting distance. |

据表 1可知,刺槐幼苗在株距30 cm条件下,种群内个体间不存在竞争或者存在弱竞争,其株高与胸径之间的关系表现为简单异速生长关系,在lgH-lgD坐标图上为直线关系(均均未达到显著水平(p>0.05);随着刺槐的生长,株距15 cm条件下12周时株高和胸径之间非线性回归达到显著水平(p<0.05),而株距20和25 cm时株高和胸径之间非线性回归不显著(p>0.05);株距15、20和25 cm条件下16周和20周时株高和胸径之间非线性回归分析均达到显著水平(p<0.05,表 1)。

|

|

刺槐幼苗在高密度条件下存在明显的种内竞争,其株高和胸径在株距15、20和25 cm条件下表现为非线性的异速生长关系,在lgH-lgD坐标图上为上凸曲线关系(图 4)。

|

图 4 株高与胸径间的异速生长关系 Figure 4 Allometry relationship between tree height and DBH |

密度效应的本质是植物种群内个体间因密度增加而产生对空间与资源的竞争以及个体间的相互干扰。造林密度是影响林分生长与收获的重要因子,也是提高人工林生产力的关键因子(谌红辉等,2004;杨锦昌等,2006)。长期以来由于人工林密度偏高,从而引发很多生态环境问题,如群落结构单一、土壤退化和生态系统稳定性下降,其主要原因在于造林密度对群落结构、物种多样性和微生境有着显著影响(孙书存等,2005)。王军邦等(2002)对不同栽植方式下紫椴幼苗根、茎和叶生物量的研究认为,株距10 cm的紫椴根、茎、叶生物量大于20 cm的;自20 cm株距起,生物量随株距增大而增加。本研究中株距15 cm的刺槐幼苗根、茎、叶生物量大于株距20 cm的;从20 cm株距起,各器官生物量随株距增大而增加。刺槐幼苗生物量随株距的变化规律与紫椴相似。刺槐幼苗随株距增大,其根、茎、叶各器官生物量总体上呈增大趋势,个别较小株距有利于根、茎、叶生长发育,但总体上株距增大有利于刺槐各器官的生长。因此,刺槐人工林合理株距的选择对于林地生产力和林木个体生长具有十分重要的意义。

密度对植物种群生长的影响也反映在生物量的累积与分配上,植物地上和地下部分生物量的分配模式反映了植物对土壤养分或光照的需求和竞争能力。植物的地上生物量较大,表明其对光照资源具有较强的需求和竞争能力;植物的地下生物量较大,表明其对土壤养分资源的需求和竞争能力强(王军邦等,2002)。在本试验条件下,刺槐幼苗的根冠比均小于1,说明刺槐幼苗对光照资源具有较强的竞争能力。刺槐幼苗根冠比随株距增大而呈单峰曲线,在20 cm株距处达到最大值,25和30 cm时较小,说明低密度不会引起刺槐生物量分配的明显变化,对其资源利用影响较小。

植物间的竞争不仅引起植物种群内密度依赖的死亡及自疏,而且导致个体对竞争的可塑生长及异速生长关系的改变(邹春静等,1998)。-3/2自疏法则内在的生态学机理是竞争对植物个体异速生长关系的影响(李仲芳等,2002)。Weiner等(1992)提出了植物在无竞争或者弱竞争条件下为简单异速生长关系,而在强竞争条件下为非线性的异速生长关系。本试验结果表明1年生刺槐幼苗在株距30 cm时种群内个体间不存在竞争或者存在弱竞争,其株高与胸径间的关系表现为简单的异速生长关系,在lgH-lgD坐标图上表现为直线关系。刺槐幼苗株距25、20与15 cm时,植物种群内个体间存在较强的种内竞争,在lgH-lgD坐标图上表现为上凸曲线关系,并且随着密度的增大,这种变化趋势也更加明显。Weiner(1986)研究认为植物地上林冠对光照等资源空间利用表现为非对称性竞争,较大的植物个体阻碍光照资源到达较小的相邻个体;植物株高的可塑性生长受到光照资源竞争强度的影响(Xiao et al., 2006)。异速生长关系是植物个体间相互作用的结果,所以,与植物的异速生长关系(简单异速生长关系和非线性异速生长关系)相关的生理学、生态学等内在机理方面的探讨还有待深入进行。

陈云明, 梁一民, 程积民. 2002. 黄土高原林草植被建设中的地带性特征. 植物生态学报, 26(3): 339-345. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2002.03.013 |

谌红辉, 丁贵杰. 2004. 马尾松造林密度效应研究. 林业科学, 40(1): 93-98. |

程积民, 万惠娥. 2002. 中国黄土高原植被与水土保持. 北京: 中国林业出版社.

|

韩芯莲, 侯庆春. 1996. 黄土高原人工林小老树成因分析. 干旱地区农业研究, 14(4): 104-108. DOI:10.3321/j.issn:1000-7601.1996.04.019 |

韩芯莲, 侯庆春. 2003. 延安试区刺槐林地在不同立地条件下土壤水分变化规律. 西北林学院学报, 18(1): 74-76. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2003.01.022 |

李博, 陈家宽, Watkinson A R. 1998. 植物竞争研究进展. 植物学通报, 15(4): 18-29. DOI:10.3969/j.issn.1674-3466.1998.04.003 |

李博, 杨持, 林鹏, 等. 2000. 生态学. 北京: 高等教育出版社.

|

李仲芳, 王刚. 2002. 种内竞争对一年生植物高生长与生物量关系的影响. 兰州大学学报:自然科学版, 38(2): 141-146. |

孙书存, 高贤明, 包维楷, 等. 2005. 岷江上游油松造林密度对油松生长和群落结构的影响. 应用与环境生物学报, 11(1): 8-13. DOI:10.3321/j.issn:1006-687X.2005.01.002 |

王百田, 王颖, 郭江红. 2005. 黄土高原半干旱地区刺槐人工林密度与地上生物量效应. 中国水土保持科学, 3(3): 35-39. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2005.03.007 |

王军邦, 王政权, 胡秉民, 等. 2002. 不同栽植方式下紫椴幼苗生物量分配及资源利用分析. 植物生态学报, 26(6): 677-683. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2002.06.007 |

王兮之, 张景光, 施溯筠, 等. 2001. 人工固沙区一年生植物小画眉草的竞争调节. 中国沙漠, 21(3): 240-243. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2001.03.006 |

肖洒, 王刚, 李良. 2003. 毛乌素沙地油蒿与杨柴生长模式及个体大小的种内竞争调节. 中国沙漠, 23(1): 67-72. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2003.01.012 |

杨锦昌, 许煌灿, 尹光天, 等. 2006. 黄藤人工林密度效应. 林业科学, 42(4): 57-61. |

余新晓, 陈丽华. 1996. 晋西黄土地区小老树的防治与改造. 干旱区资源与环境, 10(1): 81-86. |

张景光, 李新荣, 王新平, 等. 2002. 人工固沙区一年生植物小画眉草种群异速生长动态研究. 中国沙漠, 22(6): 607-611. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2002.06.015 |

邹春静, 徐文铎. 1998. 沙地云杉种内、种间竞争的研究. 植物生态学报, 22(3): 269-274. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.1998.03.011 |

Lanner R M. 1985. On the insensitivity of height growth to the spacing. Forest Ecology and Management, 13: 143-148. DOI:10.1016/0378-1127(85)90030-1 |

Watkinson A R. 1980. Density-dependence in single species population of plants. Journal of Theoretical Biology, 83: 345-357. DOI:10.1016/0022-5193(80)90297-0 |

Weiner J, Thomas S C. 1992. Competition and allometry in three species of annual plant. Ecology, 73(2): 648-656. DOI:10.2307/1940771 |

Weiner J. 1986. How competition for light and nutrients affects size variability in Ipomoea tricolor populations. Ecology, 67: 1425-1427. DOI:10.2307/1938699 |

Weller D E. 1987. Self-thinning exponent correlated with allometric measures of plant geometry. Ecology, 68: 813-821. DOI:10.2307/1938352 |

Xiao Sa, Chen Shuyan, Zhao Luqiang, et al. 2006. Density effects on plant height growth and inequality in sunflower populations. Journal of Integrative Plant Biology, 48(5): 513-519. DOI:10.1111/jipb.2006.48.issue-5 |

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44