文章信息

- 李月辉, 周锐, 冯秀, 胡志斌, 牛剑锋, 谭振军.

- Li Yuehui, Zhou Rui, Feng Xiu, Hu Zhibin, Niu Jianfeng, Tan Zhenjun

- 基于DEM的辽宁省猴石森林公园的视域分析

- Viewshed Analysis of Viewing Point in Houshi Forest Park

- 林业科学, 2008, 44(1): 95-100.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(1): 95-100.

-

文章历史

- 收稿日期:2007-02-13

-

作者相关文章

2. 中国科学院研究生院 北京 100039;

3. 内蒙古大学生命科学学院生态与环境科学系 呼和浩特010021;

4. 辽宁省林业厅 沈阳 110036

2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences Beijing 100039;

3. Department of Ecology and Environment, Inner-Mongolia University Huhhot 010021;

4. Forestry Department of Liaoning Province Shenyang 110036

景观的客观视觉特征是开发和规划旅游区的重要依据。近年来国内外发展了对景观美学质量、景观阈值和景观敏感度等进行评价的多种方法体系(俞孔坚, 1991a; 1991b;Lothian, 1999; 吴必虎等, 2001; 刘滨谊, 2003; 刘惠明等, 2003; 陈铭等, 2005; 王保忠等, 2006; 王云才等, 2006), 这种视觉感知是人类对于环境感知研究的重要内容, 是景观生态学的重要研究内容, 也是旅游区规划管理的重要理论基础(肖笃宁等, 2006; 杨海军, 2003)。但旅游系统本身不仅是客观存在的景观, 而是景观和游人的共同体(钟林生等, 2000), 当游人从不同角度观赏到这些景观、体验到景观之美的时候, 其美学价值才得以实现。森林公园景点和游道的位置分布, 就决定了游人在游览中能够观赏到的景色的范围和角度, 决定了公园美学价值能否有效发挥。所以, 从观景者的角度出发, 结合景点及游道空间分布, 分析游人在公园中游览过程中所能看到的视域的特征, 是视觉感知研究的重要方面, 是对目前旅游景观视觉特征评价的重要补充, 是旅游规划和综合评价的重要组成部分和科学依据, 目前该方面研究尚少。

以GIS为平台的基于地形特征的视域分析是实现游人游览的视域特征分析的有效方法。近年来, 在视域分析算法本身的研究基础上(O'Sullivan et al., 2001; Kim et al., 2004), 开始在景观规划和设计中逐渐应用该技术(Bacon, 1995; Fisher, 1995; 1996;Xiang, 1998), 并且将与三维技术紧密结合来实现虚拟现实系统(Bishop, 2003)。

本文利用视域分析技术, 剖析辽宁省猴石国家森林公园的游览视域, 探讨森林景观视觉分析的定量化方法, 提示理论研究者和规划者对游道的视域特征的重视, 使旅游景区的评价和设计更为全面和完整。可为森林公园以及其他旅游景区的规划和评价提供新的思路和可操作的途径, 为深入研究虚拟现实系统在旅游景区中的应用提供基础。

1 研究区和研究方法 1.1 研究区概况猴石森林公园是1994年批准的国家级森林公园, 位于辽宁省东部山区的新宾县赵家林场(12 4°26′15″E, 41°40′N), 总面积2 400 hm2。公园为长白山系龙岗余脉的延伸部分, 地势东高西低, 平均海拔520 m, 最低海拔405 m, 最高峰海拔1 131 m。地貌为起伏连绵、挺拔峻峭的冰川地貌。水系属浑河流域苏子河支流部分, 清秀谷(哈蚂塘河)横贯园区。主要土壤类型为棕壤。研究区属中温带湿润大陆性季风气候, 年均气温7 ℃, 年均降水量910 mm。地带性植被为温带针阔叶混交林, 长白植物区系, 现有以柞树(Quercus)、杨树(Populus)、桦树(Betula)和阔叶杂木林为主的天然次生林和落叶松(Larix)、红松(Pinus koraiensis)为主的人工林。公园内植被茂密, 森林覆盖率高达95.7%(徐广仁等, 2002)。

1.2 研究方法 1.2.1 数据来源猴石森林公园地形图(1:10 000, 辽宁省测绘局1986年绘制); 辽宁省新宾县行政区图(1:100 000);猴石景区景点分布图及公园内部分景区平面图(1:2 500);2004年5月进行野外调查, 利用GPS获得各景点及游道的空间位置数据。

1.2.2 数据处理1) 制作专题图。猴石森林公园地形图矢量化, 以20 m×20 m分辨率, 形成数字高程模型(DEM); 景区、道路和景点分布图矢量化, 结合野外获得的景点坐标数据, 形成公园的景点分布图和道路图, 再利用森林公园的野外调查数据, 将景点分为可达景点和不可达景点。

2) 视域分析。利用ArcGIS视域分析(viewshed analysis)功能, 可获得某一点位的视域范围(汤国安, 2002)。①景点的视域分析:制作各景点视域分布图, 计算各景点视域范围内的景点数量和游道长度。②游道的视域分析:从入口处每隔50 m取一个点, 共75个点, 制作每一点的视域范围图。这75个样点的视域特征代表游道的视域特征。a.视域范围重叠率:为了显示游人在游道上行走时所观赏景色的变化程度, 即移步换景的程度, 本文提出“视域范围重叠率”这一指标, 即2个相邻样点视域范围的重叠面积占2个视域范围总面积的百分比, 重叠率的大小反应景物变换程度的大小。分别计算间隔50、100、150、200和250 m两点之间的视域范围重叠率。b.地形起伏度:用视域范围内的高度的最大值、最小值以及最大最小值之差来表示地形的起伏状态。利用ArcGIS空间分析(spatial analysis)的neighborhood statistics和calculate功能实现(汤国安, 2002)。

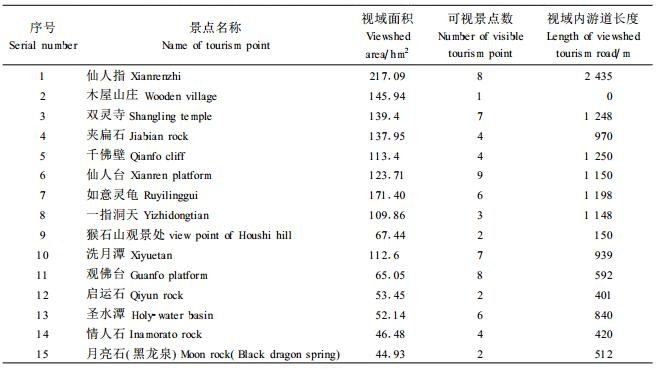

2 结果与分析 2.1 可达景点的视域特征猴石公园的可达景点共有15个(表 1), 其中1~10:仙人指、木屋山庄、双灵寺、夹扁石、千佛壁、洗月潭、一指洞天、猴石山观景处、仙人台、如意灵龟, 位于主游道两侧山坡之上, 与主游道有一定的高差, 需要拾级而上。这10个可达景点中, 猴石山观景处是专门为从特殊角度观赏猴石山的逼真形象而设置, 其视域范围较小, 为67.44 hm2外; 其余9个景点视域面积均在109 hm2以上, 最大的仙人指达217.09 hm2, 其视域内的游道长度为2 435 m, 占游道全长的65%。各景点视野范围内的可视景点数变化较大, 仙人台视域内可视9个景点, 其余的在1~8个之间变动, 各个景点之间互相观望的概率较大。就视野内游道长度而言, 景点视域的游道长度都大于934 m, 即游人在游道上的较长距离内都可以看到这些景点。其中, 木屋山庄较为特殊, 为实现住宿功能, 选择了相对隐蔽和幽静的位置, 所以在游道内无法看见该山庄。位于山坡上的这类景点既提供了到达景点过程中的运动体验, 又提供了到达景点之后一览众山的开阔视觉体验。

|

|

表 1中11~15为另一类可达景点, 包括观佛台、启运石、圣水潭、情人石、月亮石(黑龙泉), 景点位置的海拔较低, 分布在近游道两侧, 可视面积相对较小, 在40~70 hm2之间。但是, 该类景点大多视野范围内均有相对大面积的、甚至触手可及的水面, 例如黑龙泉泉水和圣水潭有清澈的溪水, 水光山色相映之美便应水而生; 各个景点视野范围内的景点数也不同, 观佛台最大, 达到8个, 月亮石和启运石最小, 仅有2个; 其视野范围内的游道长度较短, 都在900 m以下, 最短的启运石仅为401 m, 启运石和情人石位置比较隐蔽, 是曲径通幽之处, 给人以神秘幽静的体验。

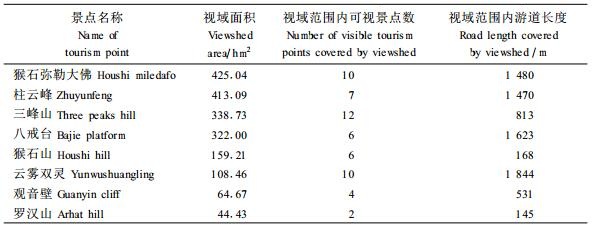

2.2 不可达景点的视域特征猴石森林公园以独特的地质地貌、形态各异的岩石为特色, 公园内不可达景点有8处(表 2), 多为此类观赏性的岩石景观。其中6个景点的视域面积达到100 hm2以上, 有2个达到400 hm2以上, 其中, 最大的为天成弥勒大佛425.04 hm2, 其视域内的景点数也为最多, 达到10个。观音壁和罗汉山的视域范围较小, 分别为64.67 hm2和44.43 hm2, 视域内游道长度也较短。可以观赏游道长度1 000 m以上的景点达到了4个, 即能够观赏该类景点的角度和范围都很大, 不可达景点的可视性较好, 更好地发挥其观赏价值。

|

|

猴石森林公园主游道总长3 750 m, 本研究用所选75个样点的视域范围代表整个游道的视域范围, 计算结果显示, 总视域面积为1 000 hm2, 占整个公园面积的41.71%, 即游人走完全程可以从不同角度, 观赏到公园总面积的41.71%, 游人游览过程中可充分饱览森林公园的景色。

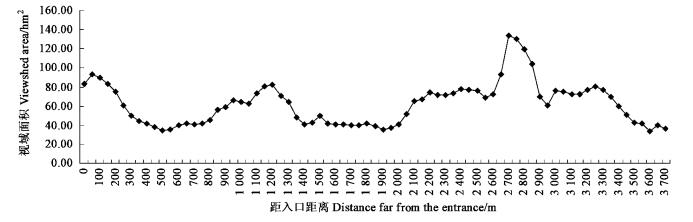

间隔50 m的75个连续样点, 各点位的平均视域面积为(61.96±23.52) hm2, 占公园总面积的比例3.93%。视域面积在33.3 hm2和133.68 hm2之间变动, 占公园总面积的比例为2.12%~8.49%之间。这些样点的视域面积变化很大(图 1), 距公园的入口处100 m出现第一个视域面积的峰值, 为93.06 hm2, 继续行走, 视野逐渐减小, 至500 m处几乎达到最小值, 仅为34.20 hm2, 后又逐渐开阔, 至1 200 m处, 达到82.61 hm2, 至1 400 m处下降至40 hm2, 一直维持在40 hm2左右, 2 000~2 100 m开始增大, 2 100~2 650 m基本保持在72 hm2左右, 至2 700 m处出现了整个游道内的最大视域面积, 为134 hm2, 该处可观赏到公园总面积的8.49%。在全长3 700 m的游道上视域面积出现了3次显著的起伏, 说明游人在游道上观光游览时, 时而渐行渐窄, 时而峰回路转、豁然开朗, 可充分体验森林公园峰回路转的曼妙之美。

|

图 1 猴石森林公园游道上间隔50 m样点的视域面积变化 Figure 1 The viewshed areas of 50 m-interval sample point on road |

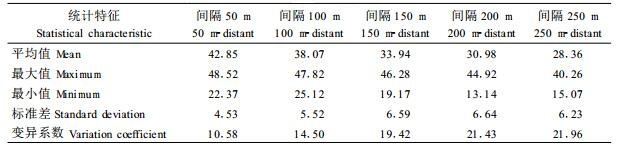

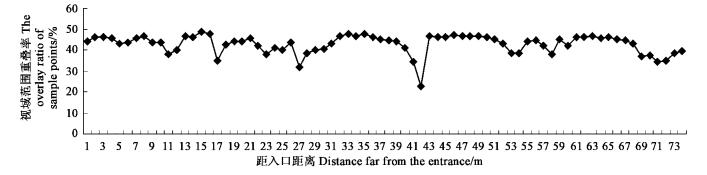

森林公园中, 随游人观赏位点的移动视点移动, 会出现不同风景画面, 就像欣赏电影艺术, 看到的是一个动态的森林风景序列, 相邻样点的视域重叠率在一定程度上显示了这一风景序列的动态变化程度。猴石森林公园内, 间隔50 m样点间视域范围重叠率平均值为42.85%, 最大最小值分别为48.52%和22.37%。在800~850 m之间, 1 300~1 350 m之间, 2 050~2 010 m之间分别出现了3次重叠率的低谷值, 分别为35.08%, 31.8%和22.37%, 意味着前后50 m所见的视域范围的65%以上是另一番景色(图 2)。

|

图 2 猴石森林公园间隔50 m相邻样点的视域重叠率 Figure 2 Overlay ratio of 50 m-interval sample point on road |

表 3显示, 取样点间隔分别为50、100、150、200和250 m时, 相邻样点的平均视域重叠率逐渐下降, 50 m相邻样点平均重叠率为42.85%, 至250 m间隔时, 下降为28.36%, 所见森林山石地视觉范围变化很大, 71.64%的视野景色都不相同。图版Ⅰ-5显示了相邻250 m的视野重叠率的最小值, 是从2 750~3 000 m一段距离, 两点间的视域范围重叠率仅为15.07%, 当行人走过这250 m时, 所见的视觉范围几乎完全不同, 体现了步换景移、时空变换的新鲜视觉感受。

|

|

|

图版Ⅰ Plate Ⅰ |

猴石森林公园是较典型的山地森林, 山体形象受晨昏光影、季节更替及气象因子的影响会呈现不同的景象。其中, 地形的起伏, 是形成森林外貌的韵律和节奏的重要因素, 用视域范围内的海拔高度的最大、最小值以及最大最小值之差可以一定程度表示地形的起伏状态, 75个视点视域范围内的海拔中, 最大值为955 m, 共出现6次, 即在游道上6个点处可见最高峰。最低海拔405 m, 出现3次, 2个点在公园入口处, 另一个在3 150 m处。所有视域内高差的平均值为365 m, 最大值出现在3 150 m处, 为550 m, 最小值出现在1 850 m处, 为203 m。连绵的峰岭、起伏的地势赋予山体森林奇妙的变化, 游人于起伏蜿蜒的游道上漫步, 可欣赏林地变幻之美。

3 结论猴石森林公园内景点分布较为合理, 可达景点中有一类位于游道两侧山坡上, 10个中有9个景点视野面积达100 hm2以上, 可观赏到此类景点的游道长度都在970 m以上, 具有远眺群峰的开阔视野; 另一类分布在近游道两侧, 视域面积40~70 hm2, 视野内游道距离小于900 m, 是曲径通幽的神秘去处。

公园内不可达景点均为观赏性景点, 也具有良好的可视性, 8个中有6个视域面积达100 hm2以上, 2个达400 hm2以上, 视域内游道长度达1 000 m以上的有4个, 可体验“横看成岭侧成峰”的意境, 观赏价值发挥较充分。

游道分布也较为合理, 游人游览过程中可以充分饱览森林公园的景色, 全程可观赏到公园总面积的41.71%, 游道的平均视域面积为(61.96±23.52)hm2, 视域范围变化大, 出现3次较大起伏, 取样点间隔从50 m增大到250 m时, 相邻样点平均视域重叠率由42.85%逐渐下降至28.36%, 同时, 视域内地形呈一定程度起伏, 可同时感受一览无余的豁达之美与峰回路转的曼妙之美, 增加了视觉变幻程度和游人的新奇感受。

4 讨论视域分析的结果实际应用于森林公园和旅游景区的评价和规划时, 除了地形因素决定的视觉通达性外(DEM), 非地形因素也至关重要, 例如景点的具体形态, 本研究猴石公园中的云雾双灵, 为龟蛇相依状天成岩石, 其视域面积达到108 hm2, 视域内的游道长度为所有景点之最, 几乎是整个游道长度的1/2, 游人在游道上的一半时间内视觉都可及, 但该岩石体积较小, 尤其在游园季节的茂盛林木覆盖下, 观赏到其逼真形态的视域和角度会远远小于理论值。此外, 还有景点周围以及整个公园的植被状况, 植被的外貌形态、高度、盖度等, 都会使视域分析的理论值与实际状况产生差距。所以在实际应用中还要结合野外调查, 在地形视域分析的基础上, 对景点的形态、体积、功能等特征进行具体分析。

目前关于旅游区视域特征研究尚少, 没有可比依据, 暂时无法定量判断景点视域面积的最佳值, 即视域范围的合理性无从比较, 对景点和游道分布的合理程度也只能定性的判断。在后续的研究中, 需逐步构建能够表达每一个景点视域特征的综合指数, 综合视域内的多种特征, 例如视域的面积, 视域内的游道长度、地形起伏变化、植被覆盖率、水面的面积比例等等, 进行加权综合, 最后将各个景点的综合特征再继续加权综合, 得到公园视域特征的综合指数, 就可以方便对各个研究区进行定量比较, 进而确定较为合适的域值范围。

本研究证明GIS的视域分析功能, 在森林公园的规划和评价中都极为有用, 以此为基础, 一方面可以与目前的风景质量视觉特征评价结合, 进行景观质量和景区景点规划的综合评价; 另一方面可将高程起伏和视野的平面变化结合, 形成三维的视域评价, 两者都会为规划提供更加完善的依据, 在风景区规划和管理中会有更加广泛的应用。

陈铭, 邓骥中. 2005. 南京市珍珠泉旅游度假区视觉生态环境评价. 山东师范大学学报:自然科学版, 20(3): 65-68. |

刘滨谊, 杨铭祺. 2003. 景观与旅游区AVC评价量化模型:以玄武湖景观区总体规划为例. 中国园林, 19(6): 61-62. DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2003.06.021 |

刘惠明, 杨燕琼, 罗富和. 2003. 基于3S技术的景观敏感度测定研究. 华南农业大学学报, 24(3): 78-81. DOI:10.3969/j.issn.1001-411X.2003.03.023 |

汤国安, 陈正江, 赵牡丹, 等. 2002. ArcView地理信息系统空间分析方法. 北京: 科学出版社.

|

王保忠, 王保明, 何平. 2006. 景观资源美学评价的理论与方法. 应用生态学报, (9): 1733-1739. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2006.09.035 |

王云才, 陈田, 石忆邵. 2006. 文化遗址的景观敏感度评价及可持续利用:以新疆塔什库尔干石头城为例. 地理研究, 25(3): 517-525. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2006.03.017 |

吴必虎, 李咪咪. 2001. 小兴安岭风景道旅游景观评价. 地理学报, 56(2): 214-222. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2001.02.010 |

肖笃宁, 解伏菊, 魏建兵. 2006. 景观价值与景观保护评价. 地理科学, 26(4): 506-512. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2006.04.020 |

徐广仁, 赵连辰, 徐英, 等. 2002. 辽宁省猴石森林公园旅游资源综合开发初探. 辽宁林业科技, (1): 31-32. DOI:10.3969/j.issn.1001-1714.2002.01.012 |

杨海军, 丸山纯孝, 土谷富士夫, 等. 2003. 森林草地转换对景观视觉效果的影响. 应用生态学报, 14(6): 909-912. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2003.06.016 |

俞孔坚. 1991a. 景观敏感度与阈值评价研究. 地理研究, 10(2): 38-50. |

俞孔坚. 1991b. 景观保护规划的景观敏感度依据及案例研究. 城市规划, 15(2): 46-49. |

钟林生, 肖笃宁. 2000. 生态旅游及其规划与管理研究综述. 生态学报, 20(5): 841-848. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2000.05.021 |

Bacon W. 1995. Creating an attractive landscape through viewshed management. Journal of Forestry, 93(2): 26-28. |

Bishop I D. 2003. Assessment of visual qualities, impacts, and behaviors, in the landscape, by using measures of visibility. Environment and Planning B-Planning & Design, 30(5): 677-688. |

Fisher P F. 1995. An exploration of probable viewsheds in landscape planning. Environment and Planning, 22(5): 527-546. DOI:10.1068/b220527 |

Fisher P F. 1996. Extending the applicability of viewsheds in landscape planning. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 62(11): 1297-1302. |

Kim Y H, Rana S, Wise S. 2004. Exploring multiple viewshed analysis using terrain features and optimisation techniques. Computers & Geosciences, 30(9/10): 1019-1032. |

Lothian A. 1999. Landscape and the philosophy of aesthetics: Is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder?. Landscape and Urban Planning, (44): 177-198. |

O'Sullivan D, Turner A. 2001. Visibility graphs and landscape visibility analysis. International Journal of Geographical Information Science, 15(3): 221-237. DOI:10.1080/13658810151072859 |

Xiang W N. 1998. Assessment of the buffer-induced setback effects on riparian scenic quality by digital tools. Environment and Planning B-Planning & Design, 25(6): 881-894. |

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44