2. 科学技术部高技术研究发展中心,北京 100044

当前,新一代科技革命和产业变革加速演进,科技创新成为国际战略博弈的主战场,同时,中国经济已转向高质量发展阶段,对战略科技力量支撑经济社会发展的需求比以往任何时期都更加迫切。强化国家战略科技力量,是应对国际经济科技竞争格局深刻调整、实现中国科技自立自强的必然选择,也是催生新发展动能、支撑经济社会高质量发展的客观要求[1],是中国在新时期新形势下做出的重要战略决策。

从历史视角和全球视野出发,在明确国家战略科技力量概念的基础上,探索国家战略科技力量的演化进程,并选取美国国家实验室作为研究对象,归纳美国国家实验室的发展经验,分析中国国家战略科技力量建设面临的使命和存在的问题,提出相应建议。

1 国家战略科技力量的概念与历史演进2017年10月,党的十九大报告强调“加强国家创新体系建设,强化战略科技力量”,党的十九届四中全会提出“强化国家战略科技力量,健全国家实验室体系,构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”,新修订的《科学技术进步法》中规定“国家构建和强化以国家实验室、国家科学技术研究开发机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重要组成部分的国家战略科技力量,在关键领域和重点方向上发挥战略支撑引领作用和重大原始创新效能,服务国家重大战略需要”。这标志着中国从顶层战略和立法角度提出和定义了国家战略科技力量的要义及使命。

从概念上,国家战略科技力量是“国家战略”和“科技力量”的结合,是服务国家战略发展、履行国家赋予的使命、实现国家战略目标的科技力量,是以国家实验室为引领,以国家科学技术研究开发机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重要组成的功能互补、良性互动的协同创新力量。国家战略科技力量与一国的发展阶段、发展环境、发展战略密切相关,并随着历史发展动态调整和演进[2]。

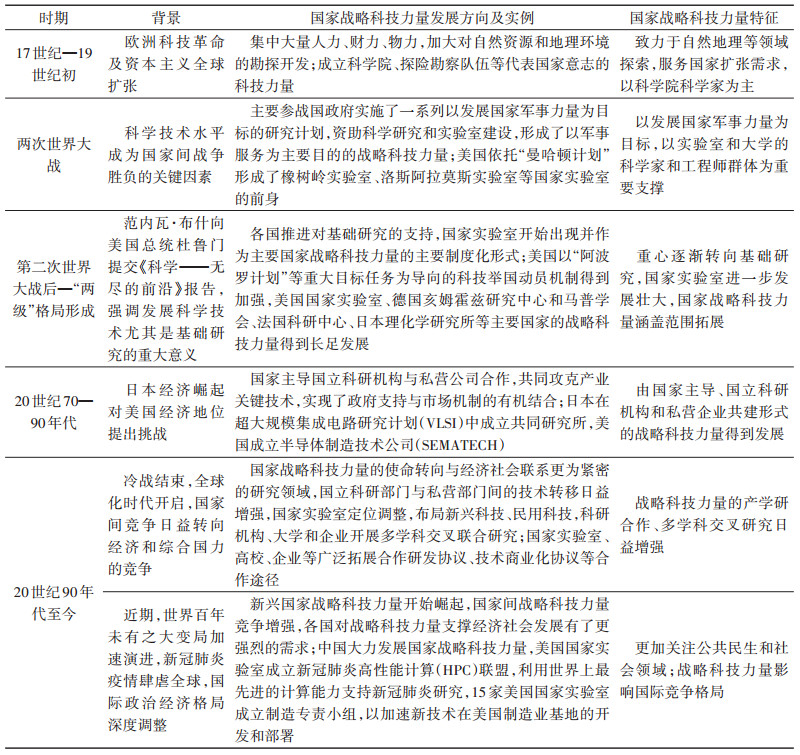

表 1简要梳理了世界范围内国家战略科技力量的演化历程和特征。可以看出,国家战略科技力量在主体维度上经历了由依赖“国家科研机构+大学”到依赖“国家科研机构+大学+企业”的转变,由单纯依赖国有部门到依赖“国有+私有”部门的转变;在研究目标维度上经历了由聚焦国家扩张目标、军事目标到聚焦“军事+科学”再到聚焦“军事+科学+经济+社会”目标的转变;在研究领域维度上经历了由重视基础研究到重视应用研究再到“基础+应用”研究并重的转变。

| 表 1 世界范围国家战略科技力量的演进 |

从全球范围看,世界上的主要大国强国都十分重视国家战略科技力量的培育和发展,形成了符合历史趋势和国情需求的战略科技力量体系。其中,美国国家实验室是全球国家战略科技力量公认的典型范本,在美国被誉为“国家研发生态系统皇冠上的明珠”,孕育了原子能开发、互联网、人类基因组计划等重大突破和创新,培育了大量的科研人才,为美国在科技领域保持全球领导地位、维持美国国家竞争力以及全世界的科技发展作出了重要贡献。梳理、总结、提炼美国国家实验室相关管理运行经验,对中国战略科技力量的发展具有非常重要意义。

2 美国国家实验室发展经验美国对“国家实验室”没有正式的法律定义,狭义指美国能源部(DOE)所辖的17家国家实验室,广义上包括大型联邦政府资助研发中心等承担国家使命、享受国家经费支持的研究机构。作为第二次世界大战期间大力投入科学研究的产物,美国国家实验室一直是美国科学创新的主要机构。梳理有关美国国家实验室的目标、定位、基本属性以及管理运行模式等相关文献[3-7],总结出美国国家实验室的发展经验。

2.1 强化顶层设计,以服务国家战略发展为使命美国国家实验室从建立至今已有70多年的历史,历经孕育、初建、扩展、调整和跃迁等发展阶段,每一阶段的发展和调整都是以满足国家重大战略需求为导向,以产生支撑国家战略的科研成果为目标,通过政府制定年度计划、定向发布科研任务、签订合同等方式把握研究方向,衍生出强大且持久的动力[8]。

在美国国家实验室孕育期,美国政府以战略计划方式与大学实验室签订研究合同,形成了实验室以承担国家战略科技研发任务为主的职责使命。第二次世界大战时期,美国国家实验室主要服务于国家军事能力的提升,成为了“曼哈顿计划”的重要支撑。第二次世界大战后,美国设立原子能委员会,并通过签署《原子能法案》将原子能研究的掌控权从军方转移到原子能委员会,并组建了最初的美国国家实验室体系,使得“曼哈顿计划”中建立的大型实验室得以继续发挥作用。20世纪50—60年代,国家实验室进入快速扩容期,在“冷战”局势下,美国全面开展以原子能开发和空间技术发展为目标需求的“大科学”研究,并新建大批实验室,支撑与苏联的科技与军备竞赛[9]。但是,随着数量和范围的快速扩张,美国国家实验室出现了过度参政、不公平竞争、成本控制不当、运营效率低等问题。由此,美国国家实验室在20世纪70—80年代进入深度调整期,美国政府实施大规模的实验室撤、并、转改革,并重视军用科技的民用转化。

冷战结束后,美国国家实验室面临国家战略需求的重大转变。1994年11月,时任阿贡国家实验室主任的艾伦·施里斯海姆发表了题为《新测不准原理——21世纪美国国家实验室将何去何从》的著名演讲,指出后冷战时代的国家实验室需要由技术驱动向市场驱动转型,其研究工作必须具有科学、商业、社会和政治方面的意义,并建立和保持与工业部门的长期可靠关系[6]。为了提升国家实验室的管理效率和执行效率,美国政府开始谋求国家实验室体系的改革,并于1996年强制执行“管理权竞标制度”,即当国家实验室管理合同年限到期后,其管理权将被重新竞标,竞标者不限于大学,结束了大学对国家实验室近半个世纪的独家管理权[10]。这些改革使得美国国家实验室突破僵化的管理体制,实现市场驱动发展,更加致力于提升国家科技经济实力发展。

当前,美国国家实验室在聚焦国家使命、提供长期持续研发能力的同时,依托其拥有的专业科学知识、科学方法、科研设施和知识环境,努力提升应对如新冠疫情大流行等新危机的响应能力,不断适应国家需求,实现向更高层次的跃迁升级。

2.2 定位重大科技领域,引领全球科技创新美国国家实验室主要设置在国家战略必争的、面临复杂挑战的领域,包括关系到国家竞争力和国家安全的重要的基础前沿研究、高技术研究、产业通用技术和共性技术研究以及颠覆性技术研究等领域,聚焦如国防、空间技术、先进计算、能源、量子信息、人工智能、应对气候变化等多样化、探索性研究领域,部分国家实验室运营重大关键科技创新基础设施和平台,发展大科学研究。这些研究领域和重大科技基础设施的运营具有周期长、风险大、保密性强、技术难度高等特征,必须依靠国家集中投资和组织,以保证研究的连续性和可持续性。

同时,国家实验室的专注领域与大学、企业具有互补性,填补了大学和企业在科研创新中的薄弱环节。在美国,大学关注教学并倾向对科学的自由探索发现,其研发团队以独立教员或较小规模的团队为主;企业主要关注响应市场需求,并将研发重点放在短期解决方案或多种技术的集成上。相较于大学和企业,国家实验室专注于使命驱动的科学和工程,专注于需要持续、长期关注的复杂问题,并致力于将基础科学转化为技术发展,并拥有一定规制的、规模较大的研发团队,在大学关注早期科学发现和企业关注短期解决方案满足市场需求之间发挥作用,填补了大学和企业间的创新生态系统缺口[11]。此外,国家实验室还布局学术界或工业界无法从事的研发领域,例如涉及国家秘密和国家安全等方面的研究。

2.3 充足的经费保障,灵活的用人制度美国国家实验室具有充足的经费保障和多元的科研经费来源。美国联邦政府作为国家实验室资助的主体,每年以科研项目的方式将约1/3的科研经费投入于国家实验室,投入强度是其他科研机构的2倍多,其中大部分用于科研人员和科研团队的工资和福利支出。美国国家实验室管理运营机构的日常费用作为成本得到补偿,并被授予足够的财务灵活性投资于国家实验室的人力、技术和基础设施。在充分考虑当前和未来需求的同时,联邦政府对国家实验室实行监督和绩效评估并依结果对实验室的管理运营费用进行调整,实现了对国家实验室稳定高效的资助。

美国国家实验室的核心是由科学家、工程师和支撑人员组成的一流科研团队,其对科研人员的管理具有充分的灵活性,能够更好地吸引和留住高水平的研究人员对关键性问题开展独立的研究[5]。美国国家实验室拥有多元化的用人模式,如公务员制、任职年限制、项目合同制、聘用制等,在保持团队稳定性和竞争性之间找到平衡[12]。例如,美国国家实验室以从大学招募顶尖人才到实验室组建研究团队的形式,吸引了大量人才集中解决重大科技问题。同时,美国国家实验室专门建立人才通道,为科研人员提供人才提升和培养方案,吸引全世界顶尖的科技人才参与国家实验室研究,并使得科研人员以拥有美国国家实验室的研究经历为荣。

2.4 应对复杂科技挑战的协调机制,多维的合作中心美国国家实验室体系是一个相互依赖的系统,具有独特的网络结构,各个实验室拥有独立但互补的能力,建立了应对复杂科技挑战的协调机制,促进了多学科多领域的融合发展和多组织伙伴关系的形成,对于大规模、复杂科学问题的解决至关重要。大量科学家、工程师和技术人员等在整个国家实验室体系中协同合作,确保在不考虑组织边界的情况下寻求科技问题的最佳解决方案,产生了丰富的科学发现和技术创新。

同时,美国国家实验室是国家科技创新体系中的重要合作中心。对于大学,与国家实验室合作能够助其开展依托大型、复杂专业科研基础设施的科学研究,这些设施往往依靠大学难以维持的、密集的资金投入;对于私营部门,与国家实验室的伙伴关系不仅提供了获取资源的关键途径,还可依托实验室扩大研究的商业影响。国家实验室与学术界、工业界和其他联邦机构广泛合作,在突出实验室主业的基础上积极推进跨学科、跨部门研究,共同实现国家利益。其建立的多类型伙伴关系,如与其他联邦机构、学术界和私营部门的合作,使国家实验室成为国家研发生态系统中的一个关键节点,使得国家实验室能够依托广泛的专业知识网整合基础研究和应用竞争前研究成果,以应对国家需求和新的挑战。

2.5 分类管理模式和与之相适应的管理架构美国为国家实验室的运行和管理提供完善的顶层制度安排和多样化的管理组织模式。美国国家实验室的管理方式可分为GOGO(国有国营)、GOCO(国有民营)以及COCO(民有民营)3种模式。GOGO管理模式主要适用于军工及准军工类、航天类以及疾病健康类国家实验室,这类国家实验室的目标明确且刚性强、投资庞大、保密性强、项目周期长,因此大多数由政府投资且政府拥有并由政府直接管理运营。GOGO类实验室的管理运营人员和科研人员大部分为政府雇员,典型的有美国国家航空航天局(NASA)下属的航天中心、研究中心,美国国防部下属的陆军、海军和空军研究实验室等。GOCO管理模式主要适用于基础研究和应用基础研究类的国家实验室,这类国家实验室由政府拥有、政府资助,通过竞争性方式选择大学、企业或非营利机构作为运营商加以管理。政府部门负责为这类实验室制定目标并监督和评估实验室运行,但不干预实验室的内部具体运作,保证了实验室研究的导向性、持续性和运行管理方面的灵活性。美国能源部下辖的17家国家实验室中,除国家能源技术实验室属于GOGO类,其余16家均为GOCO类实验室。COCO类国家实验室的运营和管理完全由私营部门实施,目前的COCO类国家实验室主要面向综合技术解决方案和医学研究等领域,其管理运行具有较高的灵活度,并作为承担美国重大战略任务机构的重要组成部分。遵循COCO管理模式的实验室有德雷珀实验室、冷泉港实验室、休斯研究实验室等非营利机构[12]。

美国国家实验室体系的管理架构与其管理模式相适应,其外部的监督管理主要来自美国联邦政府最高权力机构、联邦政府主管部门以及运营管理机构。GOGO类国家实验室由联邦政府或主管部门直接任命实验室负责人,由实验室负责人全权负责国家实验室的事务管理。GOCO类国家实验室实行运营方董事会/理事会领导下的实验室主任负责制,运营方的理事会拥有国家实验室管理的最终决策权。COCO类国家实验室由私营部门独立任命实验室负责人。国家实验室内部的运行管理事务由以实验室负责人(通常为国家实验室主任)为中心的管理层实施,一些国家实验室还设有咨询委员会、学术委员会等部门提供指导。实验室内部主要由负责科研工作的业务部门和支撑服务部门构成。其中业务部门通常以层次化结构组织管理,由独立的课题负责人(PI)领导,保证了科研活动的组织开展。

综上可知,美国国家实验室在聚焦国家战略、定位重大科技领域方面保持了持续的创新能力,并在清晰自身定位的同时实现了国家实验室体系内部实验室间的合作和实验室体系与外部学术界、工业界和其他联邦机构的协同。充足的经费保障、灵活的用人制度以及与国家实验室体系相适应的管理机制为国家实验室发挥国家战略科技力量作用提供了基础和保障。

3 中国国家战略科技力量的发展进程和面临的使命中国科技力量经历了由小到大、由弱变强的过程。“战略科技力量”的命题虽然提出较晚,但从中国科技事业的发展进程中不难看出,重视战略决策、发展科技力量是中国的一贯主张。

新中国成立之初,中国提出“向科学进军”的伟大号召,为了快速提高中国的军事防御能力和科技现代化水平,成立中国科学院,建立各类研究机构,初步建成由中国科学院、产业部门的研究机构、高等学校和地方研究机构4个方面组成的科技力量[13],为中国的重工业和国防工业发展作出了重要贡献。期间,“两弹一星”工程的顺利实施是新中国早期战略科技力量服务于国家战略发展的典型,是“社会主义集中力量办大事”优势发挥的集中体现。

1978年,全国科学大会召开,党中央提出了“科学技术是生产力”的重要论断,中国科技发展战略逐步转向面向经济建设,科技力量建设开始逐步以面向经济建设、支撑经济发展为目标,星火计划、“863”计划、国家科技成果重点推广计划等科技计划相继制定,国家自然科学基金设立,科研机构政研分离、承包经营责任制改革、国家重点实验室建设、国家高新技术产业开发区建设等重大改革发展措施相继展开[14],科技力量支撑经济发展的能力得到加强。

1992年,《国家中长期科学技术发展纲要》提出“要在坚持公有制为主体的条件下,继续鼓励和引导民办科技机构的健康发展,作为社会主义科技事业的重要补充”,党的十四届三中全会提出实行“稳住一头,放开一片”的方针,加强基础性研究,发展高新技术研究,积极发展各种所有制形式和经营方式的科技企业,民营类和企业类科技力量逐渐成为重要的科技力量。随后,党中央、国务院提出“科教兴国”战略,批准实施“211工程”和“985工程”,发展优势学科、优势院校,实现了高校科技力量发展的提速。

进入21世纪,党的十六大提出增强自主创新能力,建设创新型国家。党的十七大提出支持鼓励企业成为技术创新主体,推动企业特别是大企业建立研究开发机构,鼓励企业与高等院校、科研院所建立各类技术创新联合组织,大力发展为企业服务的各类科技中介服务机构,促进企业之间、企业与高等院校和科研院所之间的知识流动和技术转移,同时深化科研机构改革,集中力量形成优势学科领域和研究基地,并充分发挥高水平大学在科技创新方面的重要作用。中国各类科技力量稳步发展,形成了企业、高校、科研机构等科技力量协同发展的有效机制。

从对过往中国科技力量发展进程的简单梳理可以看出,中国科技力量的发展经历了由主要依靠行政手段建设科技力量以支撑重工业发展和国防建设,到科技力量逐步转向支撑经济社会发展,科研机构体制改革提速,民营科技力量兴起,再到企业、科研院所、高校等科技力量合作加深、协同综合发展的过程。

十八大以来,面临新的国内外形势,党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略,提出“发展国家战略科技力量”的重要命题[15],并以前所未有的力度加强国家战略科技力量建设,以支撑中国在新一轮大国博弈中赢得优势、赢得主动,在新发展格局构建中重塑内部优势、增强内生动力、激发潜在活力[16],推动国家创新体系整体效能显著提升。同时,国家战略科技力量不同构成主体所聚焦的使命各有侧重。习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上提出“国家实验室要按照‘四个面向’的要求,紧跟世界科技发展大势,适应中国发展对科技发展提出的使命任务,多出战略性、关键性重大科技成果;国家科研机构要以国家战略需求为导向,着力解决影响制约国家发展全局和长远利益的重大科技问题,加快建设原始创新策源地,加快突破关键核心技术;高水平研究型大学要发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势,成为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军;科技领军企业要发挥市场需求、集成创新、组织平台的优势,打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道”。

随着国家战略科技力量的定义日益清晰,中国对依托国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业协同构建战略科技力量的实现路径日益明确,但也需要注意到中国国家战略科技力量发展目前存在的一些问题。例如,总的来看,国家战略科技力量的体系化布局有待根据国家重大战略需求和科技前沿发展趋势进一步优化,以形成系统化、整体性、连续化的顶层战略框架,进一步应对新形势的要求;国家战略科技力量在创新链、创新体系中角色定位需要进一步明确,并提升不同战略科技力量间的协同度和整合度。此外,中国国家战略科技力量的发展水平与美国等发达国家仍有较大差距,原始创新能力仍有待增强,突破性、引领性创新成果产出不足,对国际范围内优秀的科技创新人才吸引力较弱,顶尖人才和团队匮乏,国际影响力尚有很大的提升空间。加之当前大国间围绕科技领域的博弈加剧,一些西方国家对国际科技合作、国际人才交流方面的限制层层加码,对中国战略科技力量的建设提升提出了更高的挑战。

4 中国发展国家战略科技力量的建议1)坚持党的领导,强化战略引领。党的领导是中国国家战略科技力量建设的本质特征,是统筹中国科技事业发展大棋局的最关键要素。发展国家战略科技力量是党中央在全面分析国际科技竞争形势和科技发展态势,把握科技发展规律和研判中国科技事业发展方向下提出的重要战略,是党中央将创新摆在中国现代化建设全局中的核心地位,将科技自立自强作为国家发展战略支撑的集中体现。要坚持党对国家战略科技力量建设发展的战略引领作用,充分把握党中央建设国家战略科技力量的要义,强化整体性战略统筹布局,形成国家战略科技力量发展长期规划,加强国家实验室等战略科技力量主体建设,系统推进全国重点实验室重组,解决现阶段科技力量分散化和重复建设的问题,实现战略科技力量可持续、滚动式、整体式发展。建设形成完备高效的战略科技力量体系,为建设世界科技强国的战略目标奠定基础。

2)坚持“四个面向”,明确目标定位。要坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场、面向人民生命健康,坚持需求导向和问题导向,引导战略科技力量承接国家战略科技任务和参与科技战略制定。要进一步明确各类国家战略科技力量的主体定位,明确国家实验室体系、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等主体在创新链不同环节的功能定位及建设发展重点。高水平研究型大学要提升全学科领域的基础研究、应用基础研究能力和重大科学问题发现能力;国家实验室要专注于国家战略性、引领性、长期性、保密性的复杂科技问题,致力于应用基础研究和重大共性关键技术突破,并与全国重点实验室等实验室组成中国特色国家实验室体系;国家科研机构要发挥其在各自领域内的优势,增强对一般性战略科技任务的承接能力,并对国家实验室形成有力支撑;科技领军企业要发挥市场参与优势,致力于产业关键技术研发能力、科技成果转化和科技成果应用示范。要激发各类战略科技力量的创新活力,增强战略科技力量的使命感、责任感,形成各具特色、竞相发展的战略科技力量发展格局,使国家战略科技力量真正成为支撑中国科技自立自强、建设世界科技强国的关键力量。

3)加强协同创新,提升创新能力。要充分加强国家战略科技力量的协同创新能力,以应对大科学大科研大协同时代的系统性科技创新。要加强国家战略科技力量内部的协同创新,实现不同国家战略科技力量主体间的优势互补、协同发力,实现国家实验室体系、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业跨部门、跨领域的合作共赢。要加强国家战略科技力量与其他科技创新力量的协同创新,发挥国家战略科技力量在国家创新体系中的带动引领作用,发挥国家战略科技力量对其他科技创新力量的辐射作用,实现国家战略科技力量与区域科技力量的互相支持、联动发展。要加强国家战略科技力量与产业的协同创新,推进科技成果转化,保证科技创新与产业创新在创新链条上的有效衔接。同时,在聚焦核心任务、保证国家科技安全的基础上,构建弹性的组织模式、协调模式和管理运行模式,实现资源、技术、流程的集成和融合,优化科技创新资源配置,形成不同科技创新力量功能互补、良性互动的协同创新格局。

4)发挥制度优势,创新体制机制。要充分发挥中国“集中力量办大事”的制度优势,发挥政府作为国家战略科技活动的组织者、协调者、整合者的角色,实施有组织的科研,加强对各类战略科技力量的宏观统筹管理,保证财政对国家战略科技力量的充分支持,整合集中国家战略科技力量聚焦关键核心技术攻关,提升服务国家战略的能力,应对全球科技产业发展新格局。要创新新型举国体制机制,将战略科技力量建设作为国家科技体制改革的试验田,例如,确立国家实验室的法人主体地位,扩大重组后全国重点实验室的自主权,推进先行先试,实施多样化的、灵活化的用人制度,畅通各类战略科技力量间的人才通道,探索出有利于创新的、自主灵活的、适合国家战略科技力量不断发展壮大的新型体制机制。依托国家战略科技力量打造社会主义市场经济条件下新型举国体制,助力打赢关键核心技术攻坚战。

5)加强队伍建设,汇聚全球英才。要大力加强支撑国家战略科技力量发展的人才和团队建设,弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神,健全人才评价体制机制,坚决破除“四唯”,发挥人才的第一资源作用,塑造勇于批判质疑、竞争协作的攻关团队,培养培育具有全球视野、能够把握科技趋势的战略科学家、科研领军人才、科研管理人才和高水平科研团队,努力实现“0”到“1”的突破和颠覆性创新。要以更加开放包容的姿态、互惠共赢的制度、高水平的科研基础设施、重视科技创新的人文环境,增强国家战略科技力量的国际科技合作能力和人才集聚能力,以共同项目研发、人才交流互聘、重大科技创新平台建设、大型科学基础设施国际开放共享、国际大科学工程和科学计划组织、国际创新联盟和标准联盟建立为基础,支持科技力量参与国际多边科技交流,建立国际联合研究实体,积极参与全球科技治理,增强战略科技力量的国际领导力,建立深层次、多元化、多体系国际科技合作网络,汇集国际顶尖科技人才,努力使中国成为世界主要科学中心和创新高地。

| [1] | 白春礼. 强化国家战略科技力量[J]. 求是, 2021(7): 29-31. |

| [2] | 樊春良. 国家战略科技力量的演进: 世界与中国[J]. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 533-543. |

| [3] | 卞松保, 柳卸林. 国家实验室的模式、分类和比较——基于美国、德国和中国的创新发展实践研究[J]. 管理学报, 2011, 8(4): 567-576. |

| [4] | 文少保, 杨连生. 美国大学代管的国家实验室: 委托代理、控制能力与治理机制选择[J]. 社会科学管理与评论, 2010(2): 73-79. |

| [5] | 钟少颖, 梁尚鹏, 聂晓伟. 美国国防部资助的国家实验室管理模式研究[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(11): 1261-1270. |

| [6] | 王雪莹, 王鸿飞. 美国国家实验室的定位使命与发展历程[EB/OL]. [2022-05-10]. https://www.sohu.com/a/160040297_468720. |

| [7] | 尹希刚, 邢国攀, 王金平. 美国国家实验室治理机制改革及其对中国的启示[J]. 科技导报, 2019, 37(24): 15-22. |

| [8] | 黄振羽, 丁云龙. 美国大学与国家实验室关系的演化研究——从一体化到混合的治理结构变迁与启示[J]. 科学学研究, 2015, 33(6): 815-823. |

| [9] | 聂继凯, 危怀安. 国家实验室建设过程及关键因子作用机理研究——以美国能源部17所国家实验室为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(10): 50-58. |

| [10] | 肖小溪, 李晓轩. 关于国家战略科技力量概念及特征的研究[J]. 中国科技论坛, 2021(3): 1-7. |

| [11] | U.S. Department of Energy. The state of the DOE national laboraries(2020 Edition)[EB/OL]. [2022-01-19]. https://downloads/www.energy.gov/state-doe-national-laboratories-2020-edition. |

| [12] | 李昊, 徐源. 国家使命: 美国国家实验室科技创新[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021. |

| [13] | 戴显红. 新中国70年强化国家战略科技力量的多维考察[J]. 宁夏社会科学, 2019(3): 26-31. |

| [14] | 崔永华. 当代中国重大科技规划制定与实施研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2008. |

| [15] | 陈劲, 朱子钦. 加快推进国家战略科技力量建设[J]. 创新科技, 2021, 21(1): 1-8. |

| [16] | 白光祖, 曹晓阳. 关于强化国家战略科技力量体系化布局的思考[J]. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 523-532. |

2. High-technology Research & Development Center, Ministry of Science & Technology, Beijing 100044, China