2020年8月,日本科学技术和学术政策研究所发布报告称,中国在自然科学领域发表的研究论文数量已经超过美国,跃居世界第一[1]。与此同时,中国各学科发展水平的不均衡以及如何从跟跑并跑突破到领跑的难题也被提上议事日程。每个国家的科学发展都有其独特的道路印记,回顾中国自然科学研究起步阶段的国际化进程,有助于从今昔对比中探寻科学发展的固有特点和内在规律,客观洞察当下的问题和困难,以史为鉴,谋求未来发展的创新之路。

20世纪初,在科学研究基础条件及整体水平无法比肩发达国家的情形下,前辈科学家结合自身条件开展工作,陆续在若干领域不断取得国际发表的成果,其科研产出、学科布局、科技人才以及合作模式等历史影响一直延续到当下。尽管当时并无SCI论文的概念,但如今的SCI数据库已非常完备,甚至可对入选的SCI期刊进行历史回溯,最早可追溯到1900年,这就使得以量化数据、现代意识和国际视野全面审视中国科技事业起步阶段国际化进程状况成为可能。对Web of Science核心合集数据库进行高级检索,输入检索式“CU=China”,文献类型选“Article”,时间跨度选1900—1949年,更多设置中仅搜索SCIE,可查得SCI论文966篇,检索日期为2021年3月10日。这些后来被编入SCI数据库的科学论文,成为分析中国自然科学研究起步阶段国际发表状况的一个重要标本。对这一时期SCI论文的一般概况已有初步分析[2],本研究将重点探寻西方近代科学本土化之后出现的共性状况以及导致的某些特殊问题,并将其与今日中国科学发展的现状加以比较分析,期望从历史深处找到问题破解的线索和钥匙。

1 西方学者的示范与本土先贤的探索近代中国科学成果的国际发表最早可追溯到1881年,晚清学者徐寿的《考证律吕说》被傅兰雅(John Fryer)以读者来信译介的方式在英国著名杂志Nature上发表[3],这被认为是中国古代科学思想与现代科学交流后实现突破式创新的范例。然而,现代自然科学毕竟发端于西方,20世纪最初的20年,中国自然科学的研究成果也大多由在华外籍科学家完成,这一时期目前可考的首篇以中国署名的国际论文,当为时任北洋大学矿冶工程教员的美籍学者德雷克(N. F. Drake)关于煤炭资源分布的研究。此后,在华工作的外籍学者在国际上发表新作不断,其中又以医学领域为多,作者单位集中在北洋大学、佘山天文台、广仁男女医院、长沙雅礼医院、长沙罗斯福医院、北平协和医学院、广州惠爱医癫院、福州马高爱医院、广州基督教学院和上海哈佛医学院等,呈现出西人在华播种科学的特殊现象。

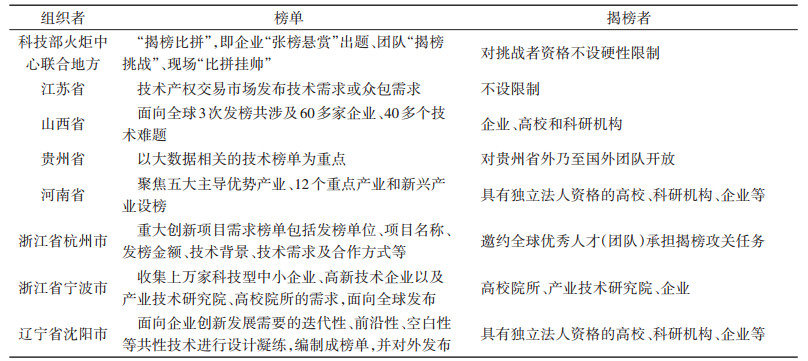

在当时,“欲挽救国祚沦亡厄运,舍科学别无径途”[4]。在西人的科研示范带动下,留学生中的有识之士开始意识到“世界强国……必与其学术思想之进步为平行线,而学术荒芜之国无幸焉”[5]。及至20年代末,一批留学海外的中国科学家终于实现了国际发表的新突破:本溪湖煤铁公司总工程师王正黼发表题为“本溪湖地区的煤炭和铁矿资源”;物理学家颜任光发表了关于氢的黏度系数的研究。王正黼毕业于北洋大学采矿冶金科,公费留美获哥伦比亚大学硕士学位;颜任光自岭南大学毕业后公费留美获芝加哥大学博士。本土科学家的国际发表进一步提升了国人特别是知识分子科学探索的民族自信心。从图 1可见,1924年中国出现首个国际发文高峰,此后的国际发表状况呈波浪式前进和螺旋式上升的繁荣景象,全面抗战前夕的1936年达到最高值74篇,此后因战乱影响,中国的国际发表状况亦波折反复。截至检索日,20世纪上半叶中国SCI论文的篇均引用数为10.73,这和过去10年中国SCI论文的篇均引用数11.94相比几乎微不足道[6]。两者对比,说明早期尽管实现了国际发表零的突破,但国际影响甚微;经百年积累,中国自然科学研究才逐步进入质量与数量齐升的新阶段。

|

图 1 20世纪上半叶中国SCI论文数量与被引频次 |

自然科学论文的国际发表状况也可作为考察科学体制化进程的重要指标。20世纪初,中国学者人数稀缺,遑论未曾接受科学熏染的传统士大夫。西人及其创办机构率先垂范,本土学者随后跟进,科学的体制化也随之萌芽发展。20世纪二三十年代,第一代科学家群体初具规模,科学共同体相继建立,科学组织的特殊属性聚集了当时主要的科学英才,在程序和形式上与国际科学界逐步接轨,国际论文产出也与日俱增。日渐成熟的科学体制,不仅奠定了坚实的科学发展基础,也为后来抗战时期科学事业的继续发展积蓄了最初的力量。1945年后,本应继续增长的发文量出现急剧下降,仅有2篇被SCI收录。

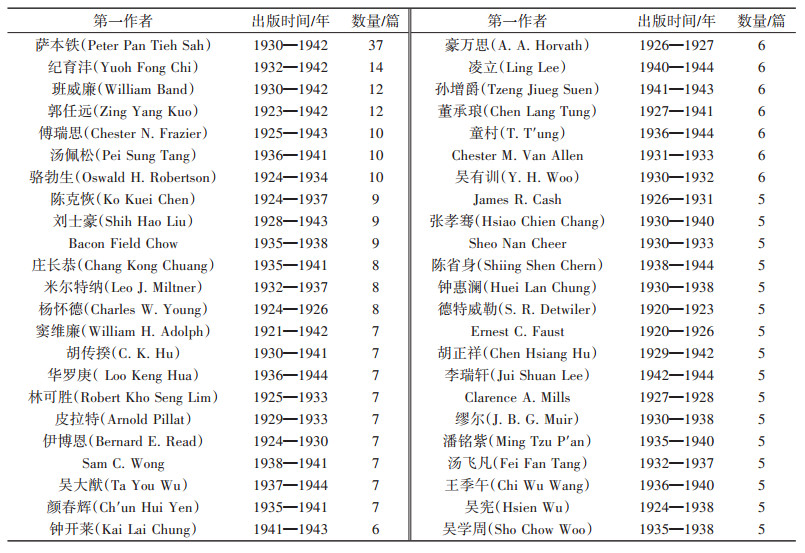

进一步考察科学家的个人贡献不难发现,杰出科学家是引领科学发展的主导力量。表 1展示的46位科学家某种程度上可以表征20世纪上半叶具有国际水准的中国杰出科学家的一般状况。就文献数量而论,这些科学家科研发表的平均活跃周期为7.3年,人均一作7.5篇。由于科学家和研究机构规模所限以及科学发展程度远远不够,加上战乱影响等,20世纪早期的中国科学家发文周期和数量均具有非连续性和易改变性的特征。进一步考察学术周期较短的科学家,其中不少是在华工作时间较短的国外学者,如Clarence A. Mills、Chester M. Van Allen和Bacon Field Chow在北平协和医学院任职时间分别为1926—1928年、1930—1935年和1934—1938年;还有一些单位并非主要科研机构,如植物病理学博士凌立所在的四川省农业改进所和石油化工专家孙增爵所属的石油代用品工厂重庆动力油料厂。同时也发现,20世纪早期中国科学论文大约1/3是由外籍科学家所完成的。

|

表 1 20世纪上半叶中国以一作发表5篇及以上SCI论文的情况概览 |

纯粹以论文数量进行科学评价太过粗略,为此引入h指数进一步分析[7]。表 2展现了20世纪上半叶中国科学界具有国际影响力的科学家及其所属机构,显示出发文质量和数量总体一致的良好科研生态,而医学领域的一枝独秀也和今日中国医学论文的海量国际发表遥相呼应。再仔细分析表 2,高质量的国际发表除几所主要的国立大学以及中央研究院外,几乎被北平协和医学院囊括,由此可见,高水平科研机构更有可能产出高质量的科研成果。

|

表 2 20世纪上半叶中国SCI论文h指数大于5的作者 |

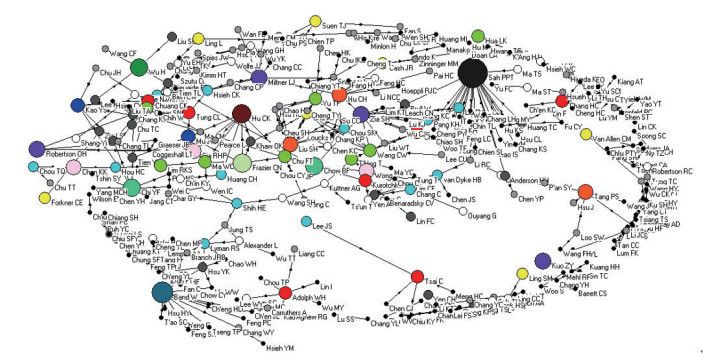

从表 3可以发现,20世纪上半叶教会背景的大学和政府主导的机构处于科学研究链条的顶端。凭借相对成熟的科研生态和独特资源的支撑,这些机构成为中国科研成果国际发表的主力。科学的发展离不开政府的主导,当时除国立大学外,中央研究院“实行科学之研究”和“谋科学之进步”[8],是政府中科学的代表。其他政府研究机构则发挥了协同作用:如隶属于教育部的北平研究院,李先闻等农学家所在的四川省农业改进所,为缓解抗战时期石油资源匮乏组建的重庆动力油料厂,致力于检疫科学的汉口商检局化验室,统筹经济工作的全国经济委员会,丁文江、章鸿钊和翁文灏等地质学人携手共建的中央地质调查所,管理工矿企业的政府机关资源委员会等。毫无疑问,变革时代最能考验政府科研机构能否充分发挥积极效用,它们既是承担者也是组织者,通常是聚合大学和企业等研究机构的股肱力量。从实践结果看,政府性质科研机构和实业部门,在尤为迫切的人才供需矛盾之下一时盛况如斯,却也受限于时代,无法摆脱某些固有积弊未能实现最大效用。由此及彼,作为当代中国最高国立科研机构——中国科学院,如何有效发挥科学研究的战略引领作用,依然值得进一步思考和研究。

|

表 3 20世纪上半叶中国主要科研机构SCI论文数量及其占比 |

雷士德医学研究院、徐家汇观象台、开滦矿务局、永利制碱公司和中国科学社等其他机构,因非官方属性和规模化难题严重地制约了其发展,导致他们的国际化水准无法与大学和政府机构相媲美,但其科学、工业和技术圆融一色也值得称道。不可忽略的是,上海市政委员会租界的特殊性质、日伪殖民地机构南满洲铁道株式会社等,也显示出中国自然科学研究起步阶段所遭遇的复杂影响。

不可否认,马太效应在科学共同体之间普遍存在,科技资源密集型机构与其他机构始终存在难以弥合的差距。科学研究需要资源,科学家、经费和设施的配置不同,相应的科研产出也大不一样。北平协和医学院在抗战前期享有洛克菲勒基金会的充分支持,科研经费与科学家队伍基本保持稳定,即使时局动荡仍保持一定的科研效率。而1942年后,拨款中断、科学家相继被迫离开,科研活动便遭到毁灭性的打击。这启示我们,只要人力和物力的连续性不被破坏,并持续给予财政支持,社会环境突然变化对科学产出的影响相对较小[9]。但不能否认,社会环境的变动往往会在很大程度上影响科研经费、科研设施以及科学家群体,因而稳定的社会环境亦是科学进步与发展的前提与保障。

2.2 从学科发展不平衡看早期科学的先天不足在起步阶段中国的学科发展就极不平衡,其中医学较突出,基础学科成长缓慢,这方面在表 4的学科分类上呈现的较为明晰。科研机构的分布也进一步佐证了学科间的差异,即“应用性科研机构压倒基础性理论研究机构”[10]。“应用科学以易收切近之功效常易为人所重视,纯粹科学反之,故常易为人忽略;此在平时已然,在战时及战后为尤甚”[11]。这一历史基因直至今日依然显出其强大的历史影响。

|

表 4 20世纪上半叶中国SCI论文的学科分类 |

医学以其极强的应用导向和西化特征,始终主导着中国早期科学研究的国际化方向,基础学科则以物理、化学和生物为研究重心,时至今日这些学科发文数量仍远超其他学科,中国科学起步阶段的学科发展不均衡,成为埋藏在历史深处的无形之手,对中国的科学发展一直产生着无形的影响。今昔比较,如果说当年国际发表的高产学科主要由当时的资源和条件所决定;而演化到今日,国际发表的高产学科则主要由易发表性以及国内评价的强制性所决定。其中医学及相关领域自始至终的高产发表已从当年的高质高产异化到今日的高产未必高质,究其原因,除外在评价机制不尽合理外,医学领域特殊的成果传播与评价机制值得进一步研究,医学伦理治理的滞后也可能是重要的原因。只有洞悉科学运行的内外机制,才可能在未来的学科布局优化和科学内涵发展中弥补欠缺抢占先机。

2.3 从时局动荡看科学中心变迁与人才的重要关联1962年,日本科学史家汤浅光朝提出世界科学中心转移理论[12]。借鉴其思路,可用SCI论文初步标度20世纪上半叶国内科学中心的迁移。由于社会的剧烈动荡,这一时期科学家的人数变化和区际流动堪称史上之最,阐明这一时期科学中心的变动状况,有助于从科技与社会互动的视角揭示科学发展的外部影响[13]。为便于分析,特将SCI论文占比超过25%的地区定义为科学中心;介于15%~25%的地区定义为科学亚中心。

科学的发展从来都和社会的政治经济文化密切相关,以抗战的全面爆发为分界点,可以较为清晰地阐明中国科学发展早期的特征状况以及科技与社会的互动关系。在中国现代科学的初创时期,现代科学的先导城市是北京、上海、广东、湖南和天津等地,辽宁、山东、海南、福建、河北和黑龙江等地陆续出现零星的高质量科研活动,科学中心还未出现(表 5)。1922年,奠定现代教育基础的壬戌学制出台,第1个生物学研究机构中国科学社生物研究所、中国地质学会、中国天文学会和黄海化学工业研究社等纷纷建立,高等教育、科研机构和科学团体不断发展,现代科学迎来了成长期。北京当之无愧成为这一时期的科学中心,拉大与其他地区的差距,科学发展的马太效应初步呈现。1937年,抗日战争全面爆发,内忧外患、战乱频仍,多数高校和研究院所被迫迁移或停顿,中国初见成效的科学发展也转入内外环境动荡加剧的艰难时期。云南、四川和重庆等地的科学家在简陋的科研环境下自力更生,渐渐在后方扎根,但科学事业受到重创。尤其在1942年北平协和医学院在教学工作完全停止后,云南成为新的科学中心,形成极大的集聚效应,贵州和四川成为科学亚中心,重庆和浙江科研地位相对提升,北京科研地位骤降。战时科学中心的短暂变迁充分揭示,人才的价值远高于物质资源。

|

表 5 20世纪上半叶中国SCI论文第一作者的地区分布情况 |

当然,回归和平时期,人才与资源往往互为因果,北京、上海、广州等发达区域再次成为国内的科学中心已不足为奇,在物质条件充分具备之后,需要认真考虑的是如何充分吸引全球优秀人才,因为科学家的流动方向极大程度地影响科学中心的转移方向。

事实上,若以投稿年份作为科研论文贡献的指标更符合实际,根据论文投稿与出版年份的时延,可将论文平均发表周期视为1~2年。故1940年之前北京一直是科学活动的中心;而之后,科学中心转移至云南,同时期与云南接壤的地区——贵州和四川则成为科学的亚中心。

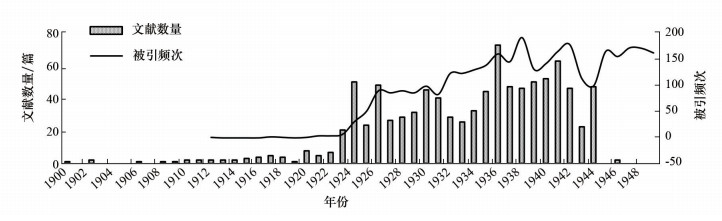

2.4 从合著网络看中国早期国际科学合作的历史传统科研合作是科研各要素间的桥梁和纽带,贯穿于科研生产过程的始终[14],借助科学计量方法可以探寻国际科研合作的一般规律[15]。本文将有国际机构参与的论文均认定为科研合作成果,共提取20世纪上半叶国际合作论文43篇,分布于1919—1947年,其中美国34篇,荷兰3篇,英国3篇,日本、德国和加拿大各1篇。这一结果和近年来统计的中国学者作为第一作者的合作国家分别是美国、英国、德国、澳大利亚、日本、加拿大情况大体一致[6],可以说是20世纪初国际合作态势的延续和演变。值得重视的是,科学起步阶段的国际合作对象不多,最大的合作方主要是美国,其中又多为大学,如哈佛大学、明尼苏达大学、加州大学、加州理工学院、普林斯顿大学、密歇根大学、威斯康辛大学、霍普金斯大学、卡内基梅隆大学、芝加哥大学和华盛顿大学等。在中美关系遭遇障碍的当下,重温当初科研合作的良好开端,或许能从历史深处找到解开沟通问题的钥匙。其他国际合作多依托国内著名机构展开,荷兰脑研究所合作机构是北平协和医学院;与英国合作的3篇论文中有2篇的机构亦为协和,研究领域为生物化学和医学,还有1篇是英国棉花种植公司棉花研究所的学者R. A. Silow与国立中央大学棉花专家俞启葆合著;日本东京大学、德国布雷斯劳大学的合作机构同样是协和;加拿大多伦多大学与华西协合大学合作发表论文题为《龋齿的产生与预防》。应该说,向世界保持开放合作从一开始便存在于中国的科学发展之中,尽管后来曾有所中断,但国际科研合作的历史事实再次说明,中国的现代科学自产生的那天起就注定已成为世界科学大家庭不可或缺的一员。这些历史不但值得重新回顾,更值得深入的分析研究。

根据作者分布和成果产出,选择满足发文阈值大于5的学者用Pajek软件绘制作者合作网络(图 2)。可以看出,圆圈边缘存在部分孤立结点,表明其合作者很少,甚至没有合作者。各连线密集之处分布着许多大小不同的结点,具有代表性的合作类型的学者可分为3类:一是有非常强的合作影响力,如萨本铁;二是有比较强的合作影响力,如班威廉和胡传揆;三是有一定的合作影响力,如郭任远、吴大猷、纪育沣、吴宪、刘士豪、诸福棠、汤佩松、胡正祥、傅瑞士、骆勃生、谢和平、米尔特纳和BaconFieldChow等。由此可见,在科学发展的早期,中国已有相当学者具有学术交流和合作意识并付诸行动,形成了相应的国际合作网络,并在各自领域内影响较大。科学界呈现出初步欣欣向荣的合作交流图景,尤其是化学、物理学、医学和生物学等领域,已经形成了小型合作网络。遗憾的是,紧密的网状合作关系还没有形成,节点和连线较为零散和不紧密,多表现出“传递”合作或“封闭”合作路径,甚至只是同一所系的“近亲”合作,这使得科学合作的边际效益大打折扣。

|

图 2 20世纪上半叶中国SCI论文作者的国际科研合作网络 |

20世纪上半叶中国自然科学国际化进程的经验教训,首先表现在科学的发展与人才、经费及设施的高度关联。中国自然科学的早期发展多依赖重点科研机构的杰出科学人才发挥关键作用,其中现代医学又因其独特的学科性质,成为国际化程度最高的引领性领域,但同时也造成了中国科学发展先天性的学科不均衡,这种不均衡发展到当代更是在局部演变成唯SCI论文以及唯影响因子的异化景象,以至于现今国际撤稿的重灾区也集中在医学领域。在“破四唯”创新治理立新规的当下,充分考虑医学领域国际化程度高,同时职业本身又肩负大量日常临床工作的特殊情况,确立与学科性质相匹配的评价机制就成为当务之急;在科技资源的配置方面,应当优先考虑对杰出科学家的培养和吸引,同时应汲取重应用轻基础的历史教训,破除学科、组织和观念的壁垒,促进跨学科、跨组织和跨文化的融合,实现基础科学从跟踪追赶到并行发展甚至超越发展,让关键领域核心技术不再受制于人[16]。

其次,20世纪上半叶时局的动荡以及对科学发展的影响再次提醒我们,保持相对和平稳定的外部环境是科学发展的必备前提。和平环境下政治经济文化资源丰富的区域,往往科学研究也更容易得到发展,当上述条件并不完全具备时,人才则成为科学发展不可忽缺的因素。科学活动中心变迁的历史充分说明,如何精准识别科学技术的区域中心和创新高地,协调区域空间布局合理有序,以顶层设计全面拉动不同区域的创新发展,是深化科技体制改革、实现领跑必须攻克的战略难关。

最后,科学研究面向世界不但必要而且必须,保持与国际社会特别是科技发达国家的交流与合作,不但是中国科学研究的历史传统,也是全球科学走向未来不可抗拒的历史潮流。克服内外阻力,继续保持并推进科学研究的国际合作、跨界合作,这不但是中国科学战略升级的重要举措,也是世界科学健康发展的必由之路,更是科学研究造福人类的本质要求。

| [1] | 刘霞. 中国自然科学论文全球第一 数量超美国[N]. 科 技日报, 2020-08-11(2). |

| [2] | 华薇娜. 20 世纪上半叶走向世界的中国科学研究实况 [J]. 科学学研究, 2006(3): 332-341. |

| [3] | 戴念祖, 白欣. 中国音乐声学史[M]. 北京: 中国科学技 术出版社, 2018: 342. |

| [4] | 秉志. 科学在中国之将来[J]. 科学, 1934, 18(3): 302. |

| [5] | 中国科学社.《科学》 发刊词[J]. 科学, 1915, 1(1): 3. |

| [6] | 中国科技论文统计与分析课题组. 2019 年中国科技论 文统计与分析简报[J]. 中国科技期刊研究, 2021, 32(1): 99. |

| [7] | Hirsch J E. An index to quantify an individual's scientific research output[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, 102(46): 16569-16572. |

| [8] | 中央研究院总办事处. 中华民国大学院中央研究院组织 条例[J]. 大学院公报, 1928, 1(1): 77. |

| [9] | Albaladejo C M, Sanchiz B. Consequences of the Spanish Civil War for entomology: A quantitative example of abrupt alteration in scientific research dynamics[J]. Isis, 2017, 108(2): 335. |

| [10] | 张剑. 中国近代科学与科学体制化[M]. 成都: 四川人民 出版社, 2008: 274. |

| [11] | 任鸿隽. 科学救国之梦: 任鸿隽文存[M]. 上海: 上海科 技教育出版社, 2002: 567. |

| [12] | Yuasa M. The shifting center of scientific activity in the West[J]. Japanese Studies in the History of Science, , 1962, 1(2): 57. |

| [13] | 孙玉涛, 国容毓. 世界科学活动中心转移与科学家跨 国迁移——以诺贝尔物理学奖获得者为例[J]. 科学学 研究, 2018, 36(7): 1165. |

| [14] | 谢彩霞, 刘则渊. 科研合作及其科研生产力功能[J]. 科 学技术与辩证法, 2006(1): 101. |

| [15] | 段志光, 许丹青. 诺贝尔生理学或医学奖获得者科学 论文国家、 机构与学科合作关系研究[J]. 科学技术哲学 研究, 2015, 32(3): 96. |

| [16] | 原帅, 何洁, 贺飞. 世界主要国家近十年科技研发投入 产出对比分析[J]. 科技导报, 2020, 38(19): 66. |