2. 同济大学人文学院,上海 200092

3. 宁德师范学院教育与艺术学院,宁德 352100

道德心理与道德行为体现在人类社会生活的方方面面,从古到今一直是学者们关注的焦点之一。近20年来,随着学科渗透的深入,Haidt[1]提出了道德基础理论(moral foundation theory,MFT),成为道德心理学中被广泛关注的理论体系。该理论综合了伦理学、生物学、心理学、人类学、神经科学等多个学科的研究成果,认为道德基础是来源于进化的先天性反应机制(先天论),经由文化塑造形成多样化的道德系统(文化习得论),道德判断基于个体对道德基础的快速自动化直觉反应而形成(直觉论),人类的道德基础是多元的(多元论)。依据上述4大假设,该理论提出了关爱、公正等2个个体性(individualizing)道德基础(之后又增补了自由道德基础)和忠诚、权威、圣洁等3个群体性/联结性(binding)道德基础。道德价值观(moral values,简称“道德观”)是个体价值观的重要方面,指的是各种美德在个体心中的价值,它在很大程度上决定了个体的道德认知、道德情绪、道德判断、道德决策等道德心理过程及其道德行为。

研究发现,改革开放以来,中国人的价值观表现出个人主义上升、集体主义下降的趋势[2]。有研究者梳理了已有研究中中国人自我报告的价值观,结果发现,谦虚、服从、自控等许多传统集体主义价值观表现出下降趋势,而自由、竞争等个人主义价值观则表现出上升趋势[3]。对Google中文电子书的研究发现,体现个人主义价值的词语(选择、竞争、获得、私家、自主、创新、公平等)在上升,而体现集体主义价值的词语(付出、公家、帮助、牺牲、刻苦、服从等)在下降[4]。还有调查发现,在中国人眼中,物质主义、个体主义、自由、平等、开放等价值的重要性在日益上升,集体、忠义、内敛、中庸等价值的重要性在降低[5]。但并非所有的集体主义价值观都在衰落,责任、义务、亲情、爱国等价值观在过去几十年中依然稳定,甚至有所上升[4, 5]。

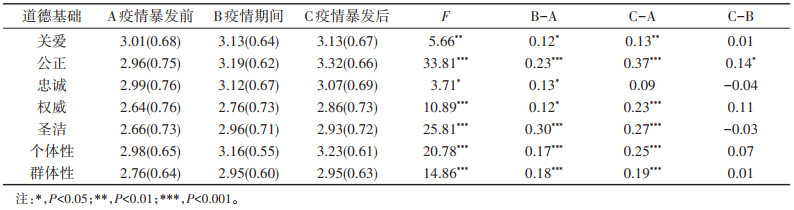

重大社会事件会对人们的价值观产生明显的影响,是研究价值观变迁趋势的特殊时期。众多研究发现,流行病会导致人们更支持集体主义价值观[6]。例如,高流行病压力地区的人更遵循集体主义价值取向[7];通过实验启动疾病威胁后,个体会更支持集体主义取向的社会策略[8];对病菌相关线索的厌恶敏感性高的个体,更支持集体主义价值观[9]。2020年初,新冠肺炎疫情在武汉暴发,并迅速蔓延(图 1)。在这一社会事件下,人们的社会认知、情绪情感和社会行为都发生了明显的变化。史慧玥等[10]发现,新冠肺炎疫情期间民众对于集体性词汇“我们”的使用频率显著高于疫情发生前,而个体性词汇“我”较之前没有显著变化,表现出集体主义价值的上升。第一人称词汇不属于道德观,而是更广义的价值观的范畴。那么,疫情又会对个体的道德观产生何种影响?根据上述已有研究,可以预测,新冠肺炎这一流行病可能会使人们对群体性道德标准的看重程度上升。青年大学生的价值观较为敏感,具有超前性和先导性。因此,本研究对新冠肺炎疫情暴发前、中、后多个时间点的大学生道德观数据进行比较,探索疫情期间大学生道德观的变化趋势,以期了解公共卫生事件(尤其是流行性传染病)发生时大学生的道德观变迁规律,为重大事件期间的道德观引导提供参考。

|

(数据来源:国家卫生健康委员会官方网站) 图 1 2020年1—4月新冠肺炎疫情发展趋势 |

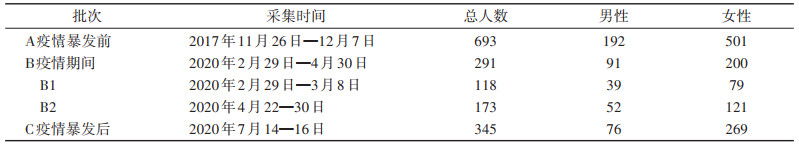

研究对象为1329名高校大学生。根据数据采集时间的不同,本研究对象共分4个批次(构成见表 1)。A批次为疫情暴发前的数据,采集于无全国性疫情产生的2017年11—12月,该批次的部分数据来自于已发表文章[11]。B批次为疫情期间的数据,采集于疫情暴发期的2020年2—4月,由于研究对象所在各高校均未要求返校,所有研究对象均为居家隔离状态。3月18日全国首次无新增本土确诊病例,3月25日湖北省解除离鄂管控后,全国所有省市均已解除管控。为了进一步了解疫情暴发过程中大学生道德观的变化趋势,将3月8日以前的疫情期间数据定为B1批次,4月22日以后收集的数据定为B2批次。C批次为疫情暴发后数据,采集于2020年7月,距国内疫情基本控制已3个月左右的时间,民众已基本恢复疫情前的正常学习与生活状态。

|

表 1 研究对象构成 |

道德基准问卷:采用道德基准问卷(MFQ30)中文版[12]。该问卷共32个项目(其中2项为测谎项目),6点计分(0到5;0代表“毫不相关”或“非常不同意”,5代表“绝对相关”或“非常同意”)。30个正式项目中,每6项对应一种道德基准,每个基准的平均分越高,代表个体越看重该基准。根据2个测谎项目对问卷进行筛选,评定“某人是否擅长数学”项目与道德判断“比较相关”(3分)及以上,以及评定“为善好于作恶”项目“略微不同意”(2分)及以下的问卷为无效问卷,4个批次分别剔除无效问卷112份、21份、34份和66份。5种基准的Cronbach α系数分别为0.47,0.55,0.62,0.62,0.57。本研究中5种道德基础的α系数与普通量表相比较低,但与之前的研究一致。Wang等[12]中使用了该量表的中文版,5种道德基础的α系数分别为0.43、0.64、0.60、0.55、0.51。Graham等[13]认为,尽管该问卷α系数比其他量表低,但依然可以接受,因为量表的目标是通过2类不同的项目方式(相关性评定和同意度评定),用少量的项目来衡量广泛的道德关注范围。

1.3 程序3个批次均利用“问卷星”平台和“腾讯问卷”平台,通过在线问卷方式收集数据。2个平台除研究者建立在线问卷的过程略有差异外,研究对象回答问卷的界面无明显差别。

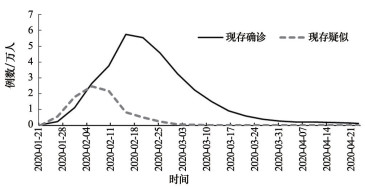

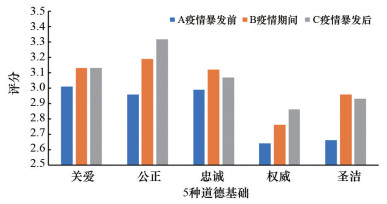

2 结果对疫情期间采集的B1和B2 2个批次进行t检验,结果发现,5种道德基础评分均无显著差异。因此在后续数据分析中,将B1和B2 2个批次数据合并为B批次。A、B、C 3个批次研究对象的道德基础重视程度评分变化趋势见图 2。对不同性别的结果进行t检验,结果发现,男性的忠诚道德基础得分显著高于女性,t(1327)=2.85,P<0.01;其他4种道德基础得分均无显著性别差异。

|

图 2 各批次大学生的5种道德基础重视程度评分 |

以性别为协变量,数据采集批次为自变量,道德基础问卷评分为因变量,利用SPSS进行方差分析检验,结果显示(表 2),疫情暴发前、疫情期间、疫情暴发后等3个批次的5种道德基础得分、个体性道德基础得分(关爱、公正道德基础的平均分)和群体性道德基础得分(忠诚、权威、圣洁道德基础的平均分)均存在显著差异。LSD事后检验表明,疫情期间大学生的5种道德基础评分均显著高于疫情暴发前;除忠诚外,疫情暴发后的其他4种道德基础评分均显著高于疫情暴发前;疫情暴发后的公正评分显著高于疫情期间,疫情暴发后与疫情期间的其他4种道德基础评分无显著差异。

|

表 2 描述统计、方差分析及事后检验结果 |

本研究比较了新冠肺炎疫情暴发前、疫情期间和疫情暴发后的大学生道德基础问卷数据,结果发现:在疫情期间,大学生对2种个体性道德基础和3种群体性道德基础的重视程度均较疫情暴发前有明显上升。在疫情基本得到控制后,大学生对忠诚的重视程度略有回落,但未回落至疫情暴发前的水平;对公正的重视程度则继续上升。

3.2 疫情暴发前后大学生道德观的变化可能与病菌威胁有关疫情期间大学生道德观的变化可能是受到诸多因素的影响所致。其中,疫情所导致的病菌威胁可能是重要的原因。Schaller等[14]认为,病菌和寄生虫对人类的生存来说是一个巨大的选择压力。除了生理免疫系统,病菌威胁还导致了“行为免疫系统”(the behavioral immune system)的进化。人类会采用很多行为策略来降低感染风险,如避免接触散发臭味的物体、避免与外貌异常的人交往等。这种包含了认知(对疾病线索的感知)、情绪(厌恶)、行为(回避)等诸多反应的策略集合就是行为免疫系统[15]。群体性道德基础与抵御病菌威胁关系更为密切。有研究发现疾病威胁会导致更保守的性态度[16]、独裁主义[17]。病菌回避倾向还与保守主义政治倾向相关[18],而保守主义者比自由主义者更看重群体性道德[19]。还有研究发现,地区病原体流行率可以预测该地区人们对群体性道德基础的看重程度[20]和该地区的集体主义文化指标[21]。

本研究中,疫情期间大学生对群体性道德基础重视程度明显高于疫情暴发前,这一结果符合“病菌威胁说”。当疫情来临时,对群体性道德的重视有助于降低感染风险:重视忠诚,个体就会进一步强化内群体与外群体的界限,减少与外群体成员的社会交往,甚至出现外群体偏见。比如疫情在中国暴发后,湖北省(尤其是疫情最严重的武汉市)市民在很多地方遭遇冷遇甚至歧视,很多中国留学生在国外也遭受类似的待遇。重视权威,会使个体更加认可等级社会,服从上级命令,遵从传统规范和权威。在中国,全民戴口罩和居家隔离,“钟南山说动才动”这句话在网络上广泛传播。而在更为看重个体性道德基础的西方国家,疫情尚未来临时,不少人误以为中国民众的戴口罩和居家隔离是威权主义政治下的不得已选择,但当疫情在这些西方国家暴发时,大量民众也开始戴口罩、居家隔离,这就是权威道德上升的体现。由结果可见,相对于忠诚和权威,圣洁道德基础的上升幅度更大,这可能是由于圣洁与厌恶情绪紧密相关,而厌恶作为行为免疫系统的主要成分,能够促使个体远离可能的传染源,避免从事一些可能导致感染的行为。

从整体来看,本研究疫情暴发后的个体性道德和群体性道德评分与疫情期间无显著差异,且疫情期间的B1批次和B2批次结果之间并无显著差异。在疫情暴发后数据采集时,研究对象需要对当前国内疫情状况与自己的相关程度进行评定(1~5分别表示毫不相关、有点相关、中等相关、非常相关、绝对相关),5个等级的人数比例分别为0%、8%、30%、39%和15%。可见,尽管疫情已经基本得到控制数月时间,但大学生依然感受到较高的疫情威胁。因此,疫情前后大学生道德观的变化可能并非随着疫情的变化而即时发生变化的短期效应。

本研究中大学生对个体性道德基础的重视程度也在疫情暴发后有明显上升。这似乎与“病菌威胁说”不太一致。但也有研究发现,个体的病菌厌恶可以预测其对道德违规的敏感程度,包括个体性道德领域和群体性道德领域的道德违规[22]。

3.3 大学生道德观变化的其他可能原因除了“病菌威胁说”,还有其他的因素可能在本研究的大学生道德观变化中共同发挥作用。首先,正如引言所提到的,从长期来看,中国人的价值观正表现出个人主义上升、集体主义下降的趋势。本研究中疫情暴发前和疫情期间数据采集时间相差了2年多,且时间相隔较近的疫情期间和疫情暴发后数据并无太大变化,因此,本研究中的个体性道德重视程度上升可能是时间效应与病菌威胁共同导致的。未来需要在更长的时间维度上进一步追踪大学生的道德观状况,同时借助实验法操纵病菌威胁,以分离时间效应与病菌威胁的作用,并排除其他无关变量的干扰。

其次,青年大学生在疫情期间接触了大量的信息,尤其是新媒体信息[23],其中很多信息都可能会诱发大学生对于道德的关注。例如,众多的感染者可能会触发大学生对关爱道德的关注;“李文亮事件”可能会触发对公正的关注;疫情期间西方国家对中国的偏见与歧视、中国抗疫的成效等可能会引发忠诚、爱国、奉献等道德感的上升;党和政府以及医学专家在疫情中发挥的巨大作用可能会触发对服从权威的关注;而病毒本身则会诱发对圣洁的关注。大学生在疫情暴发后比疫情期间更加看重公正,同样可能是受到2020年6—7月持续曝光的多起“高考伪造身份事件”等社会热点事件的影响。未来可以进一步考察媒体信息对道德观的影响。

4 结论采用道德基础问卷,测量新冠肺炎疫情暴发前、暴发期间和暴发后3个时间段大学生对关爱、公正等个体性道德基础以及忠诚、权威、圣洁等群体性道德基础的看重程度,以期了解疫情期间大学生道德观的变化趋势。研究结果表明,疫情暴发期间和暴发后,大学生对个体性道德基础和群体性道德基础的看重程度均较疫情暴发前有所上升。疫情暴发期间和疫情暴发后大学生对个体性道德基础和群体性道德基础的看重程度大体相当。究其原因,大学生道德观的变化可能是由于病菌威胁激活了行为免疫系统所致。同时,时间因素和媒体信息可能也在其中发挥了一定作用。未来研究可进一步采用控制更为严格的实验法,来确定病菌威胁与大学生道德观变化间的因果关系。

| [1] | Haidt J. The righteous mind:Why good people are divided by politics and religion[M]. New York:Vintage, 2012. |

| [2] | 黄梓航, 敬一鸣, 喻丰, 等. 个人主义上升, 集体主义式微?——全球文化变迁与民众心理变化[J]. 心理科学进展, 2018, 26(11):2068-2080. |

| [3] | Yang K S. The psychological transformation of the Chinese people as a result of societal modernization[M]//Bond M H. Handbook of Chinese Psychology. Hong Kong:Oxford University Press, 1996:479-498. |

| [4] | Zeng R, Greenfield P M. Cultural evolution over the last 40 years in China:Using the Google ngram viewer to study implications of social and political change for cultural values[J]. International Journal of Psychology, 2015, 50(1):47-55. |

| [5] | Xu Y, Hamamura T. Folk beliefs of cultural changes in China[J]. Frontiers in Psychology, 2014, 5:1066. |

| [6] | 杨盈, 朱慧珺, 周婉等. 行为免疫系统理论及其研究:新视野下的再考察[J]. 心理科学进展, 2020, 28(11):1865-1879. |

| [7] | Thornhill R, Fincher C L, Murray D R, et al. Zoonotic and non-zoonotic diseases in relation to human personality and societal values:Support for the parasite-stress model[J]. Evolutionary Psychology, 2010, 8(2):151-169. |

| [8] | Brown G D A, Fincher C L, Walasek L. Personality, parasites, political attitudes, and cooperation:A model of how infection prevalence influences openness and social group formation[J]. Topics in Cognitive Science, 2016, 8(1):98-117. |

| [9] | Terrizzi J A, Clay R, Shook N J. Does the behavioral immune system prepare females to be religiously conservative and collectivistic?[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2014, 40(2):189-202. |

| [10] | 史慧玥, 焦丽颖, 高树青, 等. 新冠肺炎疫情期间大学生价值观特征及变化趋势探究[J]. 心理学探新, 2020, 40(2):105-110. |

| [11] | 王瑞乐, 杨琪, 汪海彬. 道德判断与道德观:生命史策略的预测作用[J]. 乐山师范学院学报, 2018, 33(6):126-132. |

| [12] | Wang R, Yang Q, Huang P, et al. The association between disgust sensitivity and negative attitudes toward homosexuality:The mediating role of moral foundations[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10:1229. |

| [13] | Graham J, Nosek B A, Haidt J, et al. Mapping the moral domain[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 101:366-385. |

| [14] | Schaller M, Duncan L A. The behavioral immune system:Its evolution and social psychological implications[M]//Forgas J P, Haselton M G, von Hippel W. Evolution and the social mind:Evolutionary psychology and social cognition. New York:Psychology Press, 2007:293-307. |

| [15] | Murray D R, Schaller M. The behavioral immune system:Implications for social cognition, social interaction, and social influence[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2016, 53:75-129. |

| [16] | Murray D R, Jones D N, Schaller M. Perceived threat of infectious disease and its implications for sexual attitudes[J]. Personality and Individual Differences, 2013, 54(1):103-108. |

| [17] | Murray D R, Schaller M, Suedfeld P. Pathogens and politics:further evidence that parasite prevalence predicts authoritarianism[J]. PLoS One, 2013, 8(5):e62275. |

| [18] | Tybur J M, Inbar Y, Aarøe L, et al. Parasite stress and pathogen avoidance relate to distinct dimensions of political ideology across 30 nations[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113:12408-12413. |

| [19] | Graham J, Haidt J, Koleva S, et al. Moral foundations theory:The pragmatic validity of moral pluralism[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2013, 47:55-130. |

| [20] | van Leeuwen F, Park J H, Koenig B L, et al. Regional variation in pathogen prevalence predicts endorsement of group-focused moral concerns[J]. Evolution and Human Behavior, 2012, 33(5):429-437. |

| [21] | Fincher C L, Thornhill R, Murray D R, et al. Pathogen prevalence predicts human cross-cultural variability in individualism/collectivism[J]. Proceedings of the Royal Society B, 2008, 275:1279-1285 |

| [22] | Murray D R, Kerry N, Gervais W M. On disease and deontology:Multiple tests of the influence of disease threat on moral vigilance[J]. Social Psychological and Personality Science, 2019, 10(1):44-52. |

| [23] | 闫岩, 温婧. 新冠疫情早期的媒介使用、风险感知与个体行为[J]. 新闻界, 2020(6):50-61. |

2. School of Humanities,Tongji University,Shanghai 200092,China

3. School of Education and Art,Ningde Normal University,Ningde 352100,China