粒子物理是研究世界万物基本构成以及宇宙起源、演化的科学。一般认为物质的最基本构成是三代夸克、三代轻子以及传递相互作用的玻色子。人们以此为出发点构建了标准模型理论。该理论在描述粒子的相互作用和一般变化规律时获得了巨大的成功,计算结果与实验观测结果几乎完美符合。然而,标准模型对一些重大基础前沿问题仍然无法给出令人满意的答案,比如何谓暗物质、暗能量,宇宙正反物质为何不守恒等。寻找并完善超越标准模型的新物理成为了粒子物理的最前沿方向。

缪子(muon)又称µ子,于1936年由美国加州理工学院的物理学家卡尔·安德森和塞思·内德迈尔在宇宙射线实验中发现[1]。缪子(µ-)和其反粒子(µ+)分别带有负电荷和正电荷,自旋为1/2,静止质量为105.658 MeV/c2,约为电子质量的207倍。缪子作为第二代轻子和其他带电轻子一样带有一个单位电荷(1.602 × 10-19 C),参与电磁和弱相互作用。由于缪子不直接参与强相互作用,不会衰变到难以精确计算和测量的强子态,因此对缪子的测量和计算可以达到相当高的精度。缪子具有2.2 μs的寿命,这个时间尺度非常特别,在不稳定粒子中其寿命仅比中子短,是它在应用中的重要优势。其寿命足够短,允许人们在较短时间内通过大量的缪子衰变过程对其物理特性进行充分的研究;其寿命又足够长,使得人们能够以相对经济的方式大量产生、调控缪子束流以获得高强度的缪子源,这为精确测量提供了理想的实验条件。

缪子反常磁矩实验是世界上最精确的粒子物理实验之一。缪子反常磁矩是缪子的基本物理参数,它反映了缪子内禀磁矩与其自旋角动量之间的深刻联系。“g”代表旋磁比(gyromagnetic ratio),为粒子磁矩与自旋角动量之间的比值。对于缪子,“g”的实验测量值与经典物理的预期值“2”之间有约0.1%的差距(gµ=2.00233184122)[2],这一细微差距被称为缪子反常磁矩,而这也是缪子反常磁矩实验名称“Muon g-2”的由来。缪子反常磁矩实验在标准模型建立之初就为其奠定了坚实的实验基础,一直以来都是对标准模型的最严格检验之一。

1 缪子反常磁矩疑难2001年,在布鲁克海文实验室进行的缪子反常磁矩实验发现了缪子的一些“反常迹象”:缪子反常磁矩与标准模型的预言值相差2.7倍标准方差(2.7σ,在统计学上意味着实验与理论不符的概率达到了99.7%)[3]。从那时起,“缪子反常磁矩疑难”延续至今,时刻提醒着人们标准模型可能并不完整,新物理就在前方。

为什么缪子反常磁矩的精确测量这么重要?物理学家认为这背后有着深刻的物理背景,涉及到时空的深层次结构。宇宙万物所处的空间并不是静态的,即便是所谓的“真空”也并不“空”。真空中一直存在着大量的虚粒子(也被称为“量子泡沫”),它们在极短的时间尺度内不断产生又不断湮灭。一般的实验探测手段很难捕捉到虚粒子的蛛丝马迹,但是在缪子附近产生的“量子泡沫”会在极短的时间内与缪子发生相互作用并改变缪子的反常磁矩。这些虚粒子包括比较轻的电子、光子,也有比较重的W/Z粒子和被称为上帝粒子的希格斯粒子等,甚至还可能包括未知的新奇粒子。人们可以通过测量缪子反常磁矩来发现新的未知相互作用,进而寻找新粒子和新物理。

20年后,在费米实验室经过改进的缪子反常磁矩实验得到了更加精确的测量结果[2]。与此同时,通过基于标准模型的一系列复杂计算,缪子反常磁矩的理论计算也变得更加精确[4],而这两者之间的差距却扩大到了3.3倍标准方差。这为新物理的存在提供了强有力的实验证据。实验测量值与理论预言值之间的巨大差距强烈暗示着新物理的存在。

2 缪子反常磁矩的实验测量缪子具有自旋角动量S以及内禀磁矩µµ。

当缪子在外加垂直均匀磁场的作用下做回旋圆周运动时,内禀磁矩与磁场的相互作用使得缪子自旋方向发生进动(precession),如图 1所示。

|

图 1 缪子在磁场中的进动 |

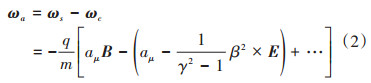

缪子的进动频率ωs和回旋频率ωc之差为实验室参照系下测得的缪子反常进动频率ωa。

其中,B为磁场,γ、β为缪子的洛伦兹因子,q、m为缪子的单位电荷和质量, 。

。

当缪子动量为3.094 GeV/c时(该动量也被称为“magic momentum——神奇动量”),式(2)简化为

由此可知缪子反常磁矩可以通过对缪子反常进动频率和磁场强度分别进行测量而得到。

在实际测量中,通常先将大量自旋极化后的缪子注入一个稳定均匀的环状磁场中(称为储存环,storage ring),然后对缪子衰变产生的电子进行观测,进而得到缪子反常磁矩。

缪子衰变过程为电弱过程,由于该过程宇称不守恒,因此衰变产生的电子运动方向与缪子的自旋方向有强相关性。电子运动方向决定了其能量的大小。

其中,E*、p*、θ*分别为在缪子质心系中电子能量、动量以及出射角。

因此,缪子反常进动频率的测量就转化为对电子能量变化频率的测量。在设定一个合适的能量阈值Eth后,在此阈值之上的电子计数率变化频率就是反常进动频率ωa。此外,磁场强度B可采用以核磁共振(NMR)技术制成的高精度磁场探针测得。通过ωa和B的比值并考虑到其他已知物理常数(单位电荷和缪子质量等),最终得到缪子反常磁矩的测量值。这种使用“储存环”测量缪子反常磁矩的实验方法最初于20世纪70年代在欧洲核子中心(CERN)发明[5],然后应用在布鲁克海文实验室的缪子反常磁矩测量中[3],最新的改进版本在费米实验室获得了迄今为止最精确的反常磁矩测量结果[2]。

费米实验室的缪子反常磁矩实验通过质子打靶产生派(π)介子,派介子衰变产生缪子,然后通过束流线把高度极化的缪子引导到具有1.45 T磁场的缪子储存环中进行测量(图 2)[6]。

|

图 2 位于缪子反常磁矩实验控制室内部的缪子储存环 |

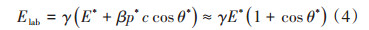

费米缪子反常磁矩实验大约每秒钟进行12次8 GeV的质子打靶,每次注入约1012个质子并收集约104个(反)缪子。实验自2017年夏天开始试运行,2018年开始正式取数,预计到2025年将采集约1万亿(1012)个能量为3 GeV左右的高能(反)缪子,大约是布鲁克海文实验数据量的20倍。通过对(反)缪子衰变产生的(正)电子进行频率计数测量并排除各种复杂的背景(图 3(a))[7],以及对缪子所处磁场的空间分布的精确测量(图 3(b))[8],实验最终精度可达到10-7左右。

|

图 3 (反)缪子衰变产生(正)电子的频率计数及缪子所处磁场的空间分布 |

费米缪子反常磁矩实验第一期物理数据于2018年采集完成,数据量与布鲁克海文实验数据量相当,大约含有80亿个(正电子)。尽管第一期数据量不大,仅占费米实验总数据量的6%左右,但是作为20年来缪子反常磁矩测量的首批物理数据,缪子反常磁矩实验国际合作组高度重视成果的严谨性,采用“双盲分析法”尽量排除主观因素对实验测量可能的影响。经过复杂的数据分析和多轮严密的复查,2021年2月缪子反常磁矩合作组决定“揭盲”(揭盲后所有的实验分析结果均不能更改),并于2021年4月7日公开了最新的缪子反常磁矩测量的结果(图 4)[2]。

|

BNL:布鲁克海文实验室;FNAL:费米实验室 图 4 费米缪子反常磁矩测量结果与布鲁克海文实验结果以及标准模型预言值之间的比较 |

首批测量结果的精度达到了4.6 × 10-7,与标准模型预言值[4]之间有3.3倍标准方差的差距,而与布鲁克海文实验的结果完全相符(1倍标准方差以内)。通过结合这2个实验的测量结果得出的综合测量值与理论值之间的差距加大到了4.2倍标准方差,意味着结果出现偶然误差的概率仅有四十万分之一。这几乎宣告了标准模型在描述缪子反常磁矩上的失败,新物理呼之欲出。

新物理模型可以对缪子反常磁矩疑难加以解释[9],包括超对称物理模型[10-11]、矢量费米子模型[12-13]以及双希格斯子模型[14-16]。另外一种不能忽视的可能是缪子反常磁矩的理论计算还不够准确,特别是计算困难和复杂的强子真空极化部分。一个最近的格点计算结果[17]指出了理论计算和实验结果发生偏差的可能,但是这个计算结果又和电弱精确测量结果不符[18-19],因此彻底揭开缪子反常磁矩疑难还需粒子物理学家付出更多时间和努力。

3 缪子反常磁矩实验展望对费米缪子反常磁矩实验第二和第三期物理数据的分析正在进行中,这2期数据量是首批数据量的3倍,分析结果预计2022年能够发表,将进一步确认第一期测量结果。同时第四期数据采集正在进行,预计数据量可达首批数据量的7倍,再加上2022年计划中的第五期数据,最终的总数据量是首批数据量的18~20倍。通过增大数据量减少统计误差,同时进一步缩小系统误差,费米实验的最终测量精度可达约10-7,比布鲁克海文实验的结果提高了4~5倍。这将成为今后若干年内世界上最精确的缪子反常磁矩测量结果。如果实验的中心值不发生大的变化,那么实验值与理论值之间的差距将远远超过5倍标准方差(预计达到7倍标准方差以上),达到粒子物理界的“黄金判据”标准,成为一个举世瞩目的重大物理发现。

除了正在进行的费米缪子反常磁矩实验,日本高强度质子加速器实验室(J-PARC)另辟蹊径,准备采用“超冷缪子法”(Ultra-cold Muon)来建造新的缪子源(图 5[20]):先通过28 MeV/c的表面缪子束流生成缪子素,以二氧化硅气凝胶为载体在真空中将缪子素冷却至2.3 keV/c,再利用激光电离和激光消融的方法得到低发散度的超冷反缪子,最后再经过一段加速过程将300 MeV/c的反缪子注入到一个紧凑型的储存环中进行实验测量。该储存环为费米实验储存环的1/20大小,磁场强度为3 T。

|

图 5 J-PARC缪子反常磁矩实验的概念设计 |

尽管也采用了“缪子储存环”的一般测量方法,J-PARC缪子反常磁矩实验在缪子源和缪子相空间和空间分布测量方面采用了不同的测量技术和方法。J-PARC缪子反常磁矩实验尚在建造过程中,预计2025年正式取数,于2027年发表首批实验结果[21]。这2个独立进行的实验测量结果将会互相验证,为彻底解决缪子反常磁矩疑难更进一步。

近年来中国缪子源和相关加速器建设进入快车道。中国散裂中子源(CSNS)的100 kW 1.6 GeV质子加速器已经建成[22],CSNS的升级计划中拟建设中国第一个加速器缪子源设施(EMuS)[23];国家“十二五”重大科学工程项目“强流重离子加速器装置(HIAF)”正在建设重离子加速器[24];“十四五”计划启动建设“加速器驱动嬗变系统(CiADS)”[25],拟建设连续流直线质子加速器;强流重离子加速器的升级计划(HIAF-U)将具备提供约10 AGeV(GeV/nucleon)@1 × 1013 ppp(protons per pulse)的重离子束流能力能力。通过与费米实验室8 GeV质子束流打靶过程的对比,HIAF-U上缪子束流强度将能够达到目前费米缪子反常磁矩实验的30倍左右,测量精度有望再度提高到0.07 × 10-6的水平[26]。这将达到缪子反常磁矩精确测量的新高峰。

缪子反常磁矩实验在精确检验标准模型和寻找新物理这两个基础前沿方面都一直起着关键性的作用,它推动了标准模型的建立并使其不断完善。缪子反常磁矩的高精度测量同时也是非常灵敏的新物理探针,对各种新物理模型有着强大的鉴别能力,与高能量前沿的实验结果互为补充。随着半个多世纪以来缪子反常磁矩实验的不断推进,它开辟了一个“反常”的研究领域,而该领域正不断焕发出勃勃生机,激发着人们对更高能量、更高精度、更强束流、更新理论的前沿方向不断推进。缪子反常磁矩的精确测量方兴未艾,正在“反常”的道路上越走越远。

| [1] | Anderson C D, Neddermeyer S H. Cloud chamber observations of cosmic rays at 4300 meters elevation and near sea-level[J]. Physical Review, 1936, 50(4):263. |

| [2] | Abi B, Albahri T, Al-Kilani S, et al. Measurement of the positive muon anomalous magnetic moment to 0.46 ppm[J]. Physics Review Letters, 2021, 126(14):141801. |

| [3] | Bennett G W, Bousquet B, Brown H N, et al. Final report of the E821 muon anomalous magnetic moment measurement at BNL[J]. Physics Review D, 2006, 73(7):072003. |

| [4] | Aoyama T, Asmussen N, Benayoun M, et al. The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model[J]. Physics Reports, 2020, 887:1-166. |

| [5] | Bailey J, Borer K, Combley F, et al. Final report on the CERN muon storage ring including the anomalous magnetic moment and the electric dipole moment of the muon, and a direct test of relativistic time dilation[J]. Nuclear Physics B, 1979, 150(1):1-75. |

| [6] | Fermilab. Muon g-2[EB/OL].[2021-02-05]. https://muon-g-2.fnal.gov. |

| [7] | Albahri T, Anastasi A, Anisenkov A, et al. Measurement of the anomalous precession frequency of the muon in the Fermilab Muon g-2 Experiment[J]. Physics Review D, 2021, 103(7):072002. |

| [8] | Albahri T, Anastasi A, Badgley K, et al. Magnetic-field measurement and analysis for the Muon g-2 Experiment at Fermilab[J]. Physics Review A, 2021, 103(4):042208. |

| [9] | Athron P, Balázs C, Jacob D H J, et al. New physics explanations of aμ in light of the FNAL muon g-2 measurement[J]. The Journal of High Energy Physics, 2021(9):80. |

| [10] | Everett L L, Kane G L, Rigolin S, et al. Implications of Muon g-2 for supersymmetry and for discovering superpartners directly[J]. Physics Review Letters, 2001, 86(16):3484. |

| [11] | Ibe M, Yanagida T T, Yokozaki N. Muon g-2 and 125 GeV Higgs in split-family supersymmetry[J]. Journal of High Energy Physics, 2013(8):1-16. |

| [12] | Endo M, Hamaguchi K, Iwamoto S, et al. Higgs mass, muon g-2, and LHC prospects in gauge mediation models with vectorlike matters[J]. Physics Review D, 2012, 85(9):095012. |

| [13] | Dermisek R, Hermanek K, McGinnis N. Highly enhanced contributions of heavy higgs bosons and new leptons to muon g-2 and prospects at future colliders[J]. Physics Review Letters, 2021, 126(19):191801. |

| [14] | Lindner M, Platscher M, Queiroz F S. A call for new physics:The muon anomalous magnetic moment and lepton flavor violation[J]. Physics Reports, 2018, 731:1-82. |

| [15] | Liu X W, Bian L, Li X Q, et al. Type-III two Higgs doublet model plus a pseudoscalar confronted with h→ μτ, muon g-2 and dark matter[J]. Nuclear Physics B, 2016, 909:507-524. |

| [16] | Ferreira P M, Gonçalves B L, Joaquim F R, et al. (g-2)μ in the 2HDM and slightly beyond-An updated view[J]. Physical Review D, 2021, 104:053008. |

| [17] | Borsanyi S, Fodor Z, Guenther J N, et al. Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD[J]. Nature, 2021, 593(7857):51-55. |

| [18] | Keshavarzi A, Marciano W J, Passera M, et al. Muon g-2 and Δα connection[J]. Physics Review D, 2020, 102(3):033002. |

| [19] | Crivellin A, Hoferichter M, Manzari C A, et al. Hadronic vacuum polarization:(g-2)μ versus global electroweak fits[J]. Physics Review Letters, 2020, 125(9):091801. |

| [20] | Muon g-2/EDM experiment at J-PARC[EB/OL].[2021-02-12]. https://g-2.kek.jp. |

| [21] | Abe M, Bae S, Beer G, et al. A new approach for measuring the muon anomalous magnetic moment and electric dipole moment[J]. Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2019(5):053C02. |

| [22] | 中国散裂中子源工程[EB/OL].[2021-02-15]. http://csns.ihep.cas.cn. |

| [23] | Tang J Y, Ni X J, Ma X Y, et al. EMuS muon facility and its application in the study of magnetism[J]. Quantum Beam Science, 2018, 2(4):23. |

| [24] | 强流重离子加速器装置[EB/OL].[2021-03-11]. http://hiaf.impcas.ac.cn. |

| [25] | Xiao G Q, Xu H S, Wang S C. HIAF and CiADS national research facilities:Progress and prospect[J]. Nuclear Physics Review, 2017, 34(3):275-283. |

| [26] | Sun Z Y, Chen L W, Cai H J, et al. Producing high intensity muon, antiproton beams and related physical researches in the HIAF accelerators[J]. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 2020, 50(11):112010. |