随着城市飞速发展,人们逐渐认识到工业文明给城市带来的环境污染、生态破坏、资源紧缺等问题,对优质人居环境的呼声越来越高。姚士谋等[1] 认为,生态城市是我国城市发展的最终形态。中新天津生态城(简称生态城)诞生于这一背景下,中国政府与新加坡政府展开国际间合作,掀起了中国生态城建设的热潮,标志着城市规划建设进入了“生态城”时代[2]。

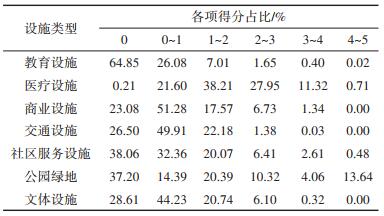

1 中新天津生态城规划布局概况生态城选址于天津市滨海新区,是京津冀区域发展的重要组成部分,与天津城区、滨海新区和汉沽新城联系密切(图 1)。生态城第一版总体规划编制于2008年,定位为生态宜居社区、创意产业基地,提出中青年人占85%、就业人口比重达到66%、高素质人才密集的人口结构设想。规划对公共服务设施提出了多项策略,包括“生态细胞-生态社区-生态片区”三级居住体系,采用集中式布局形成生态细胞中心和生态社区中心(图 2),设置步行可达的免费文体设施、社区公园、社区卫生服务中心与邻里之家;形成内部交通与对外交通两套体系,结合慢行系统实现良好分工与接驳。

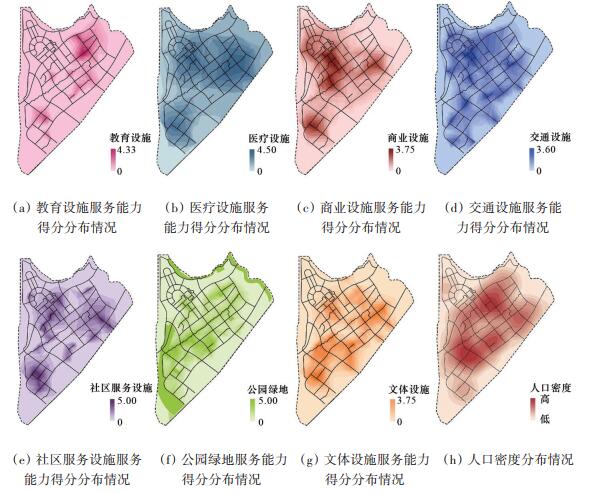

|

(资料来源:《中新天津生态城总体规划(2008—2020)》) 图 1 生态城区位分析 |

|

(资料来源:《中新天津生态城总体规划(2008—2020)》) 图 2 生态片区模式图 |

选取生态城一期“中新政府合作区”作为研究对象(下文简称起步区)(图 3)。截止到2018年12月,起步区基本建设完成,规模为7.7 km2(3.7 km×2.1 km),常住人口不足2万。作为以居住功能为主的远郊市镇型新城,起步区较依赖于天津市区与滨海新区,尤其是医疗、教育等优质资源,以填补本地资源配置的不足;同时,由于生态城位置偏远,本地就业岗位少,常住人口中在天津城区、滨海新区等地的就业比例较高,远距离通勤量占比为37%[3],职住不平衡现象明显。

|

(资料来源:《中新天津生态城总体规划(2008—2020)》) 图 3 起步区用地规划图 |

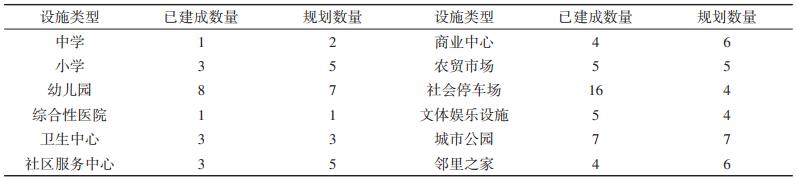

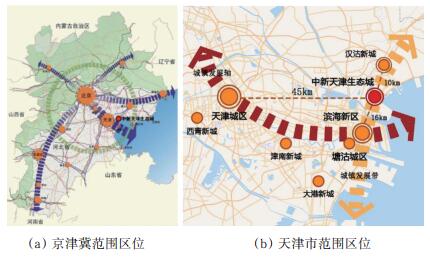

根据2012—2017年起步区公共服务设施建设增量与人口增量的对比可以看出(图 4),公共服务设施建设增量已经趋于零,但人口导入尚未完成,考虑到两者存在滞后现象,未来2~3年内随着人口继续增长,设施与人口之间的缺口将会进一步扩大。造成供需矛盾的主要原因总结如下:(1)建设现状与规划有差异,部分设施尚未建成或是停用,导致现有设施数量不足(表 1);(2)10年前的规划标准较低,难以满足人们日渐增长的需求;(3)主体使用人群对公共服务设施具有较高的评判标准;(4)公共服务设施供给量与供给速度不足,相比人口导入速度较低。为了吸引就业与居住人口,起步区未来应着力推动高标准建设,提高城市公共服务设施水平。

|

图 4 起步区公共服务设施用地累计面积与人口增长速率对比 |

|

表 1 起步区公共服务设施建设与规划比较 |

以国家最新标准与国内外研究成果评估起步区公共服务设施体系,在生态城建设10年之际反思,对其后续建设和国内其他生态新城的高标准规划建设提供参考。

2 公共服务设施布局研究基础公共服务设施主要由政府供给,为大众提供服务的城市非盈利性、社会性基础设施,决定城市基础服务水平[4]。市场经济主导下的城市公共服务设施布局呈现“反比例服务法则(Inverse-care Law)”[5],即空间分布有利于高收入阶层;迈入公民社会阶段后,人本主义崛起使公众利益得到重视[6],空间公平、社会公平成为公共服务设施的主要评价标准。Teitz开启了以定量方法研究最优区位选择的先河[7],Harvey[8]认为公共服务设施必须达到地域空间公正才能实现社会公平。国内学者的研究对象以老旧城区与乡村地区为主,申庆喜等[9]、任晋锋等[10] 分别对中国大城市的公共服务设施体系进行多角度评价,赵万民等[11]、胡畔等[12]分别研究了乡村基础设施的配置协同与均等化的实现路径。

从评价方法上看,最近距离法、核密度法、重力距离法、网络分析法等模型运用较多,但都存在一定技术局限。最近距离法、核密度法、重力距离法用欧式距离计算,没有考虑实际道路影响[13-14];网络分析法能够准确地反映路程距离,但缺少对人口分布差异性的考虑[15]。

总体而言,中国学者对公共服务设施的研究集中于反映老旧地区的供需矛盾,评价多以规范中的最低限为标准,而对于规划建成的新区、新城的相关研究较少。本研究利用地理信息系统(geographic information system,GIS)技术,借助Group-AHP构建评价体系,对起步区公共服务设施空间布局进行可视化评价。

3 公共服务设施布局研究方法 3.1 网络分析法网络分析法(network analysis)以道路系统为分析网络,以实际距离作为计算依据,能够直观地模拟实际场景中人们到达某设施的行走路线[16]。相较于传统的缓冲区分析,更加客观反映出实际的空间可达性,在计算服务区等方面应用广泛。

3.2 群决策层次分析法(Group-AHP)层次分析法(AHP)能够综合多因子影响,具有实用性、系统性等优点,但存在主观性[17]。为降低个体对结果的影响,由多位专家独立完成层次分析法问卷,通过一致性检验之后方可采用。Forman等[18]提出群体作为个体时可采用加权算数平均法,研究利用加权算术平均法得到各准则层的权重,以减少研究成果偏差。

3.3 核密度法核密度法(Kernel density)作为一种可视化工具,将数据空间化,常用于研究城市的人口、热点等分布状态。该方法能够描述空间分布中的距离衰减效应,生成的密度随着辐射距离的增加而减小,相比于传统的样方法,能够解决人为划分地理空间造成边界突兀的问题[19]。

4 生态城公共服务设施布局实证研究 4.1 数据库建立在ArcGIS中建立网络数据集,形成拓扑网络,以用地中心作为核心,大型公园绿地则以入口为核心;根据起步区小区入住情况,参照《住宅设计规范》(GB 50096—2011)以3.2人/户为标准录入人口,组成数据库。

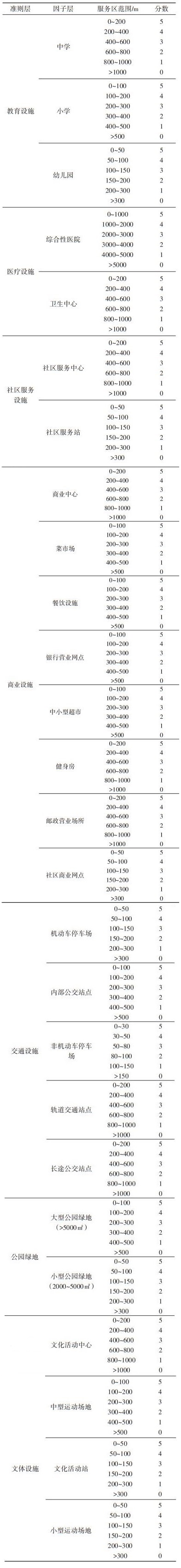

4.2 公共服务设施评价体系建立生态城作为高品质人居环境的典范,应当具备高水准的服务能力。以《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)为基础,结合《城市公共服务设施规划标准(征求意见稿)》(GB 50442)等最新规范与标准,制定起步区公共服务设施评价体系,分为7个准则层,细分为26个因子层。

结合总体规划要求,将交通设施分为内部交通与对外交通两套体系评价。根据《城市道路交通规划设计规范》(GB50220—1995)、《城市停车规划规范》(GB/T51149—2016)以及李苗裔等研究[20],将公交站点的服务半径设置为500,城市非机动车与机动车停车场的服务半径分别设置为150和300 m;以《国家园林城市系列标准》(建城〔2016〕235号)为基础,参考陈秋晓等[21]研究公园绿地可达性的指标,将公园绿地按照500和300 m设置服务半径;参考国内外宜居城市的公共文化设施标准,纽约、巴黎分别提出10 min步行圈和15 min文化设施可达的目标,中国成都市、广州市、天津市滨海新区等提出“十分钟文化圈”概念,将大、中、小型文体设施阈值分别设置为1000、500和300 m。

综上研究设置各类设施的服务半径分级。以1分为分界线,1分以上为满足服务需求,低于1分的区域赋值为0,分数越高表明服务覆盖程度越高(表 2)。

|

表 2 生态城起步区公共服务设施评价体系 |

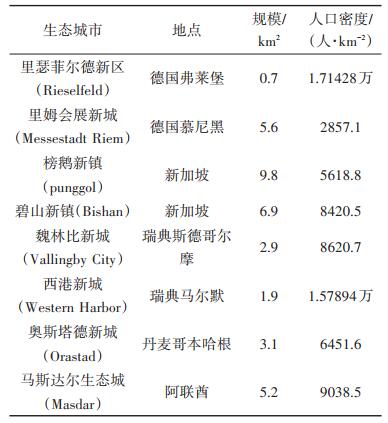

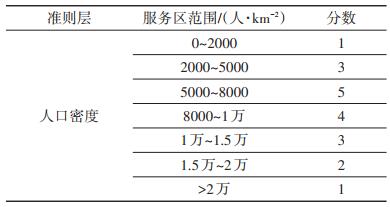

参考多个与起步区规模相当的远郊新区及新城的人口密度(表 3),认为5000~8000人/km2是人口密度最佳范围。考虑到公共服务设施存在服务门槛,如公共交通需要城市的人口密度达到5000~1万人/km2才能满足经济效益[22],过低或过高的人口密度都不适宜维持正常运转。研究将人口密度设置为“倒U型”曲线,依据生态城现状人口分布设置阈值(表 4)。

|

表 3 部分新区及新城人口密度统计 |

|

表 4 人口密度赋值 |

向12位城市规划专家发放层次分析法问卷,请专家给出针对性判断,回收后通过一致性检验采用10份(矩阵一致性<0.1)。根据专家意见,为了满足高品质生活与通勤需求,起步区的公共服务设施中公园绿地和交通设施最为重要,权重分别为0.2282和0.2094,商业设施、教育设施、医疗设施的需求量较少,权重分别为0.1591、0.1227和0.1032,社区服务设施、文体设施需求量最低,权重为0.0437和0.0469,人口密度的权重为0.0868。

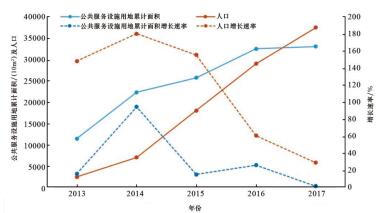

4.4 服务区范围确定研究以ArcGIS为平台,通过network analysis将各因子的服务半径设置为服务区距离,以同权重叠加因子的服务区范围,得到7个准则层的赋值图(图 5),应用Kernel density生成人口密度分布图(图 5(h))。

|

图 5 各准则层因子分析 |

从空间可达性来看,各类设施都存在服务盲区,整体覆盖率较低(表 5)。其中:(1)教育设施的服务能力最低,服务盲区达到65%,设施存在缺口,未按照规划落实;(2)医疗设施服务能力较强,88%的空间处于1~3分,说明二级医疗服务结构基本满足居民需求;(3)商业设施空间分布不均,集中在和旭路周边,边缘地区覆盖率较低,与市场规律呈现较高一致性;(4)交通设施分数集中在0~2分,其中内部交通的站点密度基本充足,但机动车及非机动车停车场密度较低,轨道交通尚未建设,目前依靠公交承担远距离通勤;(5)社区服务设施中0~1分比例最高,部分小区未设置服务机构,全部依赖社区服务中心,导致整体覆盖度较低;(6)大型公园较为充足,但小型绿地大多集中在片区中央,动漫产业园和科技园处于服务盲区;(7)文体设施体系不完整,缺少高等级设施,邻里之家与社区的小型活动场地密度不足。

|

表 5 各准则层分析数据汇总 |

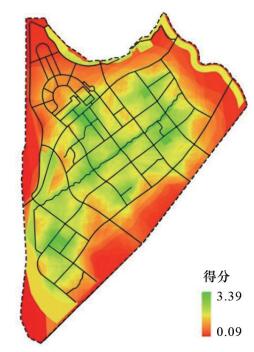

通过加权叠加,得出最终结论(图 6)。结果显示,整体分数处于0.09~3.39区间内,各分数段所占面积比例如下:0~1分占39.09%,1~2分占53.73%,3分以上仅占7.18%。说明现状公共服务设施能够满足基本需求,但与高品质的公共服务设施体系之间还有一定距离。总结生态城起步区公共服务设施体系主要存在以下5个问题。

|

图 6 公共服务设施综合评价 |

1)空间布局不均衡。设施综合服务水平较高地带集中在社区服务中心、商业中心及生态谷沿线,边缘地区的服务能力不足,印证了“反比例法则”,体现了市场规律对公共服务设施区位的影响。从公共服务设施的非盈利性出发,最佳空间布局应该与人口密度高度匹配,才能实现空间公平。建议边缘地带增加低等级设施密度,通过完善社区内部的服务体系减少对外部设施的依赖。

2)现状设施体系缺失。现状服务设施未形成完整的三级系统,存在等级与类型缺失现象。生态城的教育资源主要为通过政府引入的名校以及市场化配置的民营机构,同时受到天津城区、滨海新区等地优质教育资源的辐射,一定程度上能够填补现有公办教育设施的不足,但从长远来看,生态城的教育资源仍需提高竞争力,减少对市区的依赖。养老服务设施处于空白。2018年,起步区60岁以上老人仅占4%,短期内社会养老压力较小。考虑到京津冀已全面进入老龄化社会,未来10~20年后老人比例即将增加,生态城作为重要的居住型新城,养老设施仍需完善。

3)细胞级服务设施有待完善。根据生态城总体规划,每个街区内应布局生态细胞中心,服务半径为200~300 m;《城市居住区规划设计标准(GB50180—2018)》中提到300 m范围内应布置托儿所、老年人日间照料中心、公共厕所等。生态城以400 m为街区尺度,且规定不允许建设小型公共配套设施,严重限制了公共设施的可达性。而以这个尺度建设的居住区多数不再建设小型零售及社区服务设施,给居民日常生活带来不便,现部分小区中还存在不少“住改商”现象,也是社区级设施不足的反映。

4)交通设施不足。生态城总体规划中提出慢行出行量占比达到70% 的目标,学者们也提出“公共交通+自行车+步行”将成为城市交通的主流模式,但慢行系统服务设施不足,缺少自行车停车场、换乘点及必要的服务设施,导致慢行网络连通性较差;对外公共交通设施不足,目前只有一处公交站点,轨道交通缺位,难以满足远距离通勤的需求,一定程度上限制了本地产业发展及居住人口导入。

5)针对性服务较弱。根据生态城的产业定位及人口结构,应增加中青年人、高素质人才所偏好的服务设施类型,在满足各类规范标准的前提下在工作、居住、游乐、通勤等方面增加针对性服务设施,加强本地就业与居住意愿。

6 结论从步行角度出发,对生态城公共服务设施体系进行评价,得出基本结论及优化建议如下。

1)生态城公共服务设施能够基本达到要求,但整体服务水平较低,难以满足使用人群日益增长的多种需求以及对更高生活质量的期望。服务水平的空间分布受到市场影响较大,管理机构应通过资源调配增加边缘地带的低等级服务设施密度,避免产生空间不公平。

2)公共服务设施体系缺失,建议根据《城市居住区规划设计标准》(GB50180—2018)中提到的5、10和15 min三级标准完善职能体系;内部交通系统应增加慢行服务设施,对外交通系统则应补充轨道交通,加强远距离输送能力;建议结合人群活动空间偏好适当增加养老类型设施及年轻化、高品质的服务设施,完善设施体系并突出特色。

3)丰富公共服务设施的供给渠道。生态城的所有公共建筑全部由天津生态城建设投资公司负责建设,由管委会统一管理。单一供给方式不利于形成丰富的设施体系,也难以通过竞争达到提升服务质量的效果。建议适度放宽政策,允许社会组织及个人进行投资建设,尤其是商业设施、教育设施、养老设施以及社区级设施,从而加强服务能力。

4)做好公共服务设施转型路径准备。由于生态城年龄结构不均衡,容易出现对公共服务设施的集中使用和集中抛弃现象,如教育、养老设施会尤为明显。建议根据年龄预测提前做好设施供给缓冲和转型路径,避免产生资源浪费或短缺。

研究结论可为中新天津生态城的公共服务设施发展提供针对性的参考意见,并为国内其他生态城市发展提供参考。此外,研究存在不足之处,未将研究范围外的部分设施对本地资源配置平衡的影响纳入定量分析范围,随着生态城不断建设完善,在后续研究中将继续深化。

| [1] | 姚士谋, 王成新, 解晓南. 21世纪中国城市化模式探讨[J]. 科技导报, 2004, 22(7): 42-45. |

| [2] | 臧鑫宇, 陈天, 王峤. 生态城理论与实践研究进程中的绿色街区思维[J]. 建筑学报, 2014(增刊1): 143-147. |

| [3] | The World Bank. Sino-Singapore Tianjin eco-city: A case study of an emerging eco-city in China[R]. Washington: The World Bank, 2009. |

| [4] | 周春山, 高军波. 转型期中国城市公共服务设施供给模式及其形成机制研究[J]. 地理科学, 2011, 31(3): 272-279. |

| [5] | Hart J T. The inverse care law[J]. Lancet, 1971, 297(7696): 663-678. |

| [6] | Denhardt J V, Denhardt R B. The new public serving: Serving, not steering[J]. Public Administration Review, 2000, 60(6): 549-559. |

| [7] | Teitz M B. Toward a theory of urban public facility location[J]. Papers in Regional Science, 1968, 21(1): 35-51. |

| [8] | Harvey D. Social justice and the city[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. |

| [9] | 申庆喜, 李诚固, 刘仲仪, 等. 长春市公共服务设施空间与居住空间格局特征[J]. 地理研究, 2018, 37(11): 2249-2258. |

| [10] | 任晋锋, 吕斌. 北京核心城区社区公共服务设施问题及对策研究——以西城区调研为例[J]. 现代城市研究, 2012, 27(2): 3-59. |

| [11] | 赵万民, 冯矛, 李雅兰. 村镇公共服务设施协同共享配置方法[J]. 规划师, 2017, 33(3): 78-83. |

| [12] | 胡畔, 谢晖, 王兴平. 乡村基本公共服务设施均等化内涵与方法——以南京市江宁区江宁街道为例[J]. 城市规划, 2010, 34(7): 28-33. |

| [13] | Cheng Y, Wang J, Rosenberg W M, et al. Spatial access to residential care resources in Beijing, China[J]. International Journal of Health Geographics, 2012, 11(1): 32. |

| [14] | Yang D H, George R, Mullner R. Comparing GIS-based methods of measuring spatial accessibility to health services[J]. Journal of Medical System, 2006, 30(1): 23-32. |

| [15] | Kyushik O, Jeong S. Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 82: 25-32. |

| [16] | 汤国安, 杨昕. ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M]. 北京: 北京科学出版社, 2006. |

| [17] | Rada E C, Franzinelli A, Taiss M, et al. Multiple stakeholders in multi-criteria decision-making in the context of Municipal Solid Waste Management: A review[J]. Waste Management, 2013, 35(1): 318-328. |

| [18] | Forman E, Peniwati K. Aggregating individual judgments and priorities with the analytic hierarchy process[J]. European Journal of Operational Research, 1998, 108(1): 165-169. |

| [19] | Sheather S J, Jones M C. A Reliable data-based bandwidth selection method for kernel density estimation[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B(Methodological), 1991, 53(3): 683-690. |

| [20] | 李苗裔, 龙瀛. 中国主要城市公交站点服务范围及其空间特征评价[J]. 城市规划学刊, 2015(6): 30-37. |

| [21] | 陈秋晓, 万丽, 杨威. 基于出行距离评价城市公园绿地的可达性——以乐清市为例[J]. 浙江大学学报(理学版), 2014, 41(3): 348-352. |

| [22] | 周晓津. 中国城市地铁建设准入标准研究[J]. 中国软科学, 2013(9): 169-178. |