农业经济、工业经济、数字经济时代是人类已经或正在经历的3个社会发展历程。其中,数字经济作为一种新的经济形态,旨在将数字化信息和知识用作生产的关键因素,将现代信息网络作为重要的活动空间,以及有效利用信息和通信技术作为促进生产率增长与经济结构优化的重要动力[1]。一系列新的信息和通信技术的扩散支撑着数字经济的持续性的变革。对于发展中国家,数字经济带来重大机遇,将促进经济增长,降低交易成本并提高贸易顺差[2];新兴市场中一些特定的数字经济红利可以抵消经济不平等现象[3];数字化初创企业和数字化平台不断涌现[4],可有效提高市场及劳动力效率,某些程度上也可遏止腐败[5]。但与此同时,数字经济也会带来巨大挑战。资源禀赋不均衡、学习能力差异大、机构设置不合理等问题导致了国家内部和国家之间的数字技能和技术普及水平不均衡,现有社会分工体系亟需重构[6],社会治理方式也需变更[7]。

中国是世界上最大的发展中国家,要抓住数字化机遇的同时也面临挑战,该问题的突破点在于供需体系的变革。数字经济时代,“云大物移智”等新一代信息技术与社会生产广泛、深度的融合带动生产力的飞速提升,生产者、生产工具、生产要素和生产对象更加智能、精准和高效;适配于生产力,生产关系更加透明和公平。生产力和生产关系的变革推动整个供给体系的效率、质量、结构不断优化,最终对需求体系和社会治理体系产生深远影响。本研究聚焦数字经济时代新技术引发的生产力、生产关系变革,分析基于供给体系变革对需求体系和社会治理体系所产生的影响,探究数字经济时代的经济发展范式和社会规则。

1 生产力变革:智能生产力正在崛起生产力是人们通过生产活动创造财富的能力,是衡量人类利用自然资源生产社会产品与服务的最佳指标。生产力受生产者、生产工具、生产要素、生产对象的相互影响和促进[8]。科技革命带动生产力的一次次变革,由量变的积累产生质变的飞跃,电力的发展加速了人类社会工业化进程,新一代信息技术的兴起和应用加速了人类社会信息化的进程[9]。对应农业经济时代的单个劳动者、工业时代的多个劳动者,人工智能+是数字经济时代的主要生产者,以智能制造和人机交互为代表的“人际共产”为主要生产模式;生产工具也由农业工具、工业设备,升级到智能工具,包括云制造、工业软件以及数字仿真内系统;生产要素由农业经济时代的土地和人、工业经济时代的技术和资本,变革为数据(信息、知识),可应用至数字孪生以及数据决策等数据驱动的场景;生产活动的产出也被赋予更多智能互联元素,通过智能互联以及服务的延伸,提供了更多智能产品(图 1)。

|

图 1 农业经济时代、工业经济时代、数字经济时代生产力变迁 |

生产者是劳动成果的直接创造对象。在农业经济时代和工业经济时代,生产者主要由人构成。进入数字经济时代,以机器学习、模式识别、人机交互为主的人工智能技术在传统行业转型升级中得到应用,尤其是与生产制造过程深度融合[10],一些高速度、高精度、高危险性的体力劳动行为被机器替代,甚至某些超出人类能力范围的劳动任务也能够被执行,大大提升了现有劳动力的效率和精度,补充了人力劳动在某些领域的空白,实现生产制造过程中生产者从“以人为主”到“人机共产”的转变[11]。

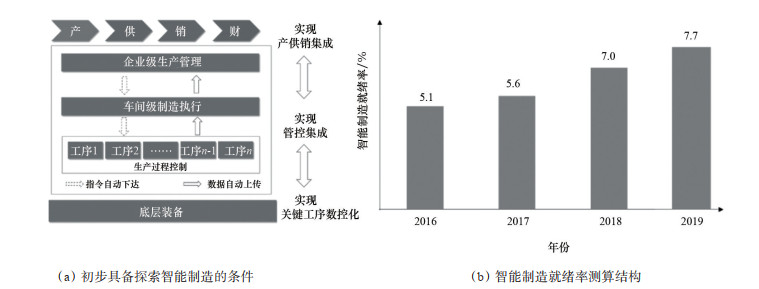

具体来看,聚焦到工业领域,智能制造是企业数字化转型升级的主攻方向,数字经济时代随着企业数字化转型升级步伐的加快,生产制造装备的智能化水平不断提升,大量的人力被解放出来用以创造更高价值的劳动成果,企业也达到提质降本增效的目的。提升生产制造装备的智能化水平,首先是要实现设备/系统之间自由通信和生产环境的充分数据化,对生产数据进行自动收集、存储和处理,并实现对生产过程的监控、动态调度和优化,进而实现集成与协作。但是,目前中国在智能制造领域尚处于探索阶段,通过测算,2019年中国初步具备探索智能制造基础条件的企业比例为7.7%(本文中指标结果依据于两化融合服务平台(www.cspiii.com)参与两化融合评估诊断和对标引导企业数据测算,其中智能制造就绪率是指初步具备智能制造基础条件的规上工业企业占全部规上工业企业的比例,目前所统计的智能制造就绪包括关键工序数控化率达到50%,且管控集成和产供销集成已基本实现)。这些企业底层装备数控化程度高,管理信息化与底层自动化之间以及内部供应链上采购、生产、销售、库存、财务等环节间实现了集成,已开始向智能工厂、智慧企业迈进(图 2)。

|

图 2 2016—2019年中国初步探索智能制造基础条件的企业比例情况 |

生产工具的变革是生产力发展的具体表现。在农业经济时代,生产工具多为单纯依赖人类体力和自然力量或将二者简单结合转化,生产过程相对简单。工业革命以后,依赖能源驱动和经过科学知识改造的生产工具极大地降低了人类在使用工具时的体力消耗,生产过程中出现了技术积累,人力资本的重要意义在生产过程中也初步展现。数字经济时代智能工具的广泛使用,推动研发、生产制造以及供应链各环节发生根本性变革,数字孪生、精益制造、敏捷供应链等新的生产研发方式得到应用和广泛普及,大大提高了生产效率和质量,有效降低了生产成本。

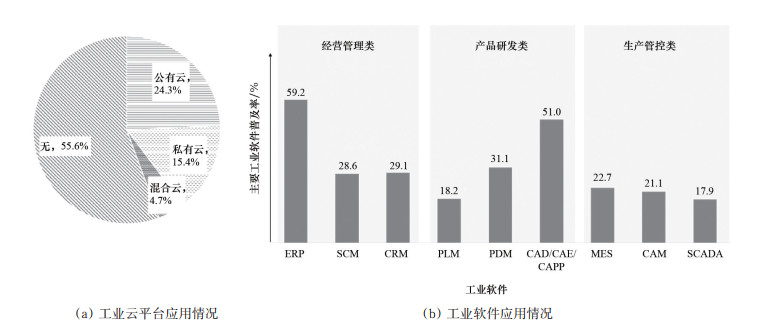

具体来看,工业云平台的兴起使得人力资本的成果在行业内实现有效外溢,同行业企业间、产业链伙伴间的协同合作也让生产工具的研发制造拥有了更强大的资源,兼容性强、安全性高、实用性好的生产工具不断涌现。工业云平台是一种基于云服务的制造业聚合模式,通过分布式数据处理、聚合式成果展示和多参与者共同研发改进的模式推动企业研发、生产、物流、运营、销售和内部管理的全方位转型升级,进而达到精细化管理、定制化生产、内生性创新的完美结合[12]。截至2019年,中国工业云平台应用率达到44.4%,其中以公有云应用为主,应用比例达到24.3%。此外,工业软件已经成为中国企业开展数字化转型的基础推动力量,内容涵盖产品研发、生产制造、经营管理的工业软件,帮助企业从单项技术数字化向数字化企业发展。其中,ERP软件普及率达到59.2%,CAD等工业设计软件普及率也达到51.0%(图 3)。

|

图 3 2019年中国工业企业云平台、工业软件应用情况 |

生产要素是产出劳动成果的前提基础。农业经济时代,生产要素以土地和劳作的农民为主,这两种生产要素在时间上、空间上都具有较大的局限性。到工业经济时代,资本和技术的出现加速了生产力的提升,其增长空间得到大幅拓展,但仍然具有明显瓶颈。进入数字经济时代,数据资源与产业深度交汇融合,由于数据资源的可复制共享的特征,打破了劳动力、资本、技术、管理等传统要素的供给局限性与生产力发展需求的矛盾,并不断提升传统要素的智能化水平,为持续增长和创新发展提供了新的条件与可能。

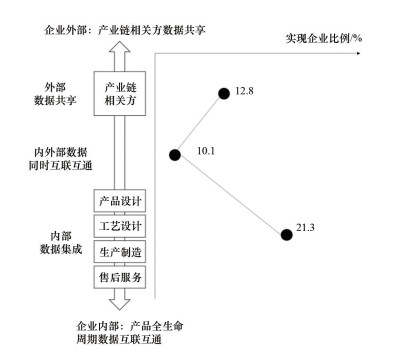

具体来看,数据是中国企业推动数字化转型的核心要素,如何及时、准确、高效地收集、使用和保护数据成为企业数字化必然面对的焦点问题。企业数字化转型过程中强化对数据资源的利用主要体现在:一是内部数据集成,从产品全生命周期各个流程出发,实现企业内部的技术集成和数据融合,减少由于信息传递不及时和数据闭塞造成的资源浪费;二是外部数据共享,通过产业链协同、价值网络协同等形式共享外部数据,跟进行业动态、先进技术应用情况等;三是内外部数据互联互通,从生产、仓储、物流等供应链各环节出发强化企业内外部资源、业务、战略发展等相关数据的互联互通,有效缩短定制化产品生产时间、降低库存成本和风险,提高消费者的消费体验,推进企业与产业链伙伴共赢生态的创建和繁荣。以中国的离散制造业企业为例,2019年,12.8%的企业实现了内部数据集成,21.3%的企业实现了外部数据共享,10.1%的企业实现了内外部数据同时互联互通。未来,中国企业应进一步提升企业内外部数据共享和业务集成水平,实现信息化环境下精益生产和供应链敏捷响应(图 4)。

|

图 4 2019年中国离散制造业企业数据开发利用情况 |

生产对象是生产环节的最终目的。农业经济时代,生产的劳作对象主要是动物和植物。到工业经济时代,生产对象加入了简单的工具产品,但总体上生产对象仍然是相对单一和机械的物理产品。数字经济时代是万物互联网的时代,生产对象从单一的、机械的、物理的“功能产品”逐渐发展成可全面感知、实时计算、深度交互、全链条追溯的“智能互联产品”。从计算机到可穿戴设备,从消费品到工业品,智能互联网产品将重建人们的生活行为和方式,重新定义社会的商业模式,重新构建企业的生产制造体系。

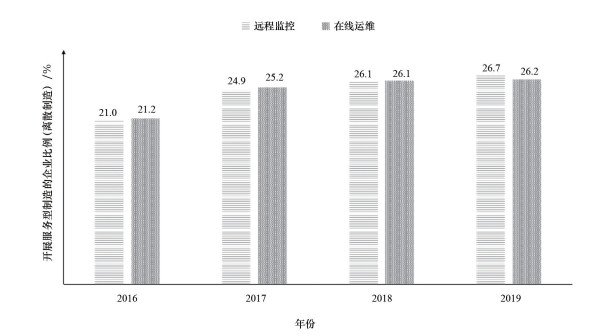

具体来看,基于新一代信息技术的万物互联将对传统的制造企业产生深远影响,催生了服务型制造新模式。服务型制造一方面基于云端的全生命周期服务产品,为用户提供个性化程度高、使用体验持续优化的产品,并借助回收的用户反馈数据优化企业产品全周期控制;另一方面通过增加在制造环节服务化延伸过程的投入强化消费者对企业产品、服务的信任和依赖,构建企业核心竞争能力。消费市场对智能产品的需求和服务环节的高利润回报使得服务型制造成为大多数工业企业的发展目标。以中国离散型制造业为例,近些年开展远程监控、在线运维、基于智能终端的服务创新等模式不断涌现(图 5)。

|

图 5 2016—2019年中国离散制造业企业开展服务型制造的情况 |

伴随着智能生产力的崛起,适应于生产力发展的生产关系必然发生变化:生产资料所有制形式方面,所有权和使用权有效分离和使用权的精准计量催生共享经济和按需经济;生产者在生产中的关系方面,生产者之间合作变得动态灵活,企业内部管理更加扁平、柔性和动态,企业间平台化的价值网络协同更加高效;产品分配形式方面,分配去中间化趋势明显,分配趋于公平化(图 6)。

|

图 6 农业经济时代、工业经济时代、数字经济时代生产关系变迁 |

所有权与使用权一直都是生产资料所有制中财产关系的核心关注点。在农业经济时代,全民的私有产权得以确立和保护,为市场经济体系的建立奠定了前提基础。随着工业经济时代企业的大规模出现,市场中产生了许多规模较大的企业,其生产、经营、管理等方面都需要专业人才进行管理,这一时期财产的所有权和控制权得以分离,出现了股份制、职业经理人等模式。进入数字经济时代后,信息技术,尤其是操作系统、定位服务、导航、电子地图等的应用,使得使用权使用量的度量成本大幅降低;同时大数据、云计算等信息技术的运用使得使用权供给方与需求方的匹配成本大幅降低,权利分离的成本开始大幅低于由此带来的收益,所有权和使用权的分离成为趋势,催生共享经济,并从生活消费领域逐步扩展至工业生产领域,例如公有云服务、基于工业互联网平台的工业APP服务等。

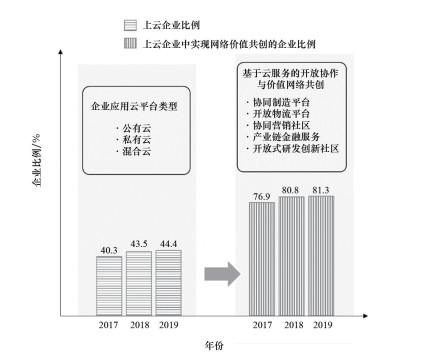

通过上云,企业逐渐从传统的产业链式协同扩展至生态构建式的价值网络协同,高度开放、高效协同、充分赋权的生产模式成为新生态的关键特征。企业上云是与传统的自建软硬件相对照的模式,借助公有云、私有云和混合云等云服务平台,企业可以采用类似租赁的共享经济形式构建数字化转型的硬件基础,以扩展性强、安全性高、兼容性好的云计算资源代替传统的服务器矩阵,实现资源的最优配置。此外,云平台的大规模使用带动了行业开放社区的兴起,例如协同制造、开放物流、协同营销、产业链金融、多主体研发等形式。截至2019年,中国企业上云比例达到44.4%,其中上云企业中实现网络价值共创的企业比例达到81.3%,分别较上年提升0.9、0.5个百分点(图 7)。

|

图 7 2017—2019年中国企业上云及实现价值网络共创情况 |

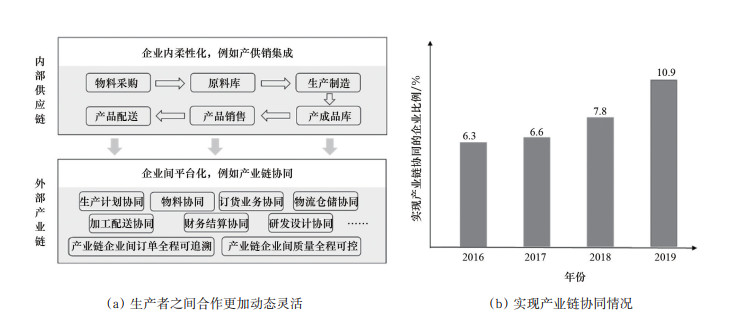

随着生产力智能化水平不断提升,生产者之间的关系必然发生变化。农业经济和工业经济时代,生产者之间相对孤立,生产过程以独立形式完成后加以联接,彼此之间只有简单的线性化的竞争和合作关系,生产者以结果为导向,生产角色和技能水平相对单一和固定。数字经济时代,个人的活动范围被极大延伸,单一的个人在生产活动中可能被赋予多个岗位职责及角色,或者一种岗位或角色也可能由多人共同承担,这就要求生产者个人能力朝着“多面手”方向发展,且生产者之间的合作需要更加动态和灵活,基于流程再造快速构建多个动态工作团队。同时,为快速适应不断变化的市场需求,企业的内部层级更加扁平、柔性;企业之间边界趋于模糊,平台经济以相同的利益导向联接了生态中的各相关方,实现高效分工协作和跨企业的资源整合和统筹规划,企业创新活力被最大程度调动和激发,竞争力得到有效提升。

生产者之间的关系随着技术变革和市场变化而不断改变,单个企业的生产角色和市场定位也随之发生改变。一方面,企业组织结构由传统的单向层级与多部门分散并存向扁平化和融合协作演进,贯穿于产品全生命周期各环节的数据被实时监测和流转,增强企业内部员工间的协作创新能力,实现内部全流程高效运行。另一方面,基于云平台的协作社区促进了产业链的协同发展,通过相关方实现生产计划、研发设计、采购、销售、物流、财务结算等的协同,为企业间订单全程可追溯、质量全程可控的产业格局形成奠定了基础,有效提高了企业供应链的掌控能力。2019年中国实现产业链协同的企业为10.9%,未来企业在内部组织建设和外部合作方面仍然需要投入更多的精力和资源(图 8)。

|

图 8 2016—2019年中国企业实现产业链协同情况 |

产品分配环节是生产过程中最后的不可或缺的关键环节。在农业经济和工业经济时代,消费者之间的产品分配由于信息不对称出现了较多的中间环节,分配实现过程中损失多,配置效率低,分配不公平的社会现象较为普遍。数字经济时代,互联网的发展和应用使得产品和服务与报酬的交换过程显著去中间化,传统存在于生产者和消费者中间的经销商等各种中间环节被省去,一方面大大压缩中间商的获利空间,信息的透明化使得产品交换的各方主体处于平等地位;另一方面信息交互和沟通变得更加高效,消费者对于产品和服务的喜好和需求可以及时、准确地传递到生产者,去中间化的交换方式促进了产品分配的公平化发展。

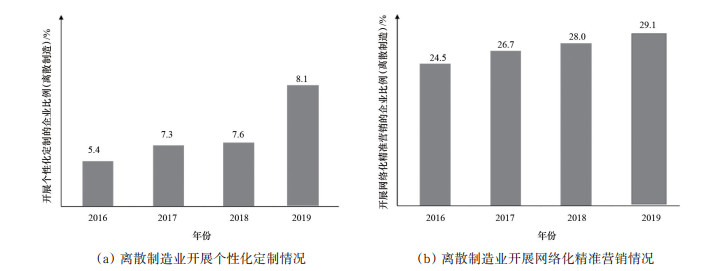

数字经济时代,消费者已经从现有产品的被动接受者向市场服务的决策者转变,不仅用手中的资金对已有产品进行投票,更积极参与产品的研发生产过程,市场对个性化定制的产品和服务需求快速增长。企业通过将个性化定制和精准营销相结合把消费者变为企业生产和经营过程的重要参与者和合作伙伴,让市场需求从产品设计研发阶段就变得清晰可视,每一件产品和每一项服务都有精准的目标对象,减少中间环节过多形成的资源错配和浪费。2019年,中国离散制造企业中开展个性化定制和网络化精准营销的企业比例分别为8.1%和29.1%(图 9)。

|

图 9 2016—2019年离散制造业开展个性化定制和网络化精准营销的情况 |

数字经济时代供给体系的变革,促进了智能生产力的崛起以及透明、公平、高效的生产关系逐步形成,同时对需求体系、社会治理体系也会产生深刻的影响。具体而言,供给体系的创新涉及产业结构、流通、分配、消费等多方面[13],且对消费的影响最大。因此,供给体系的变革将会引领整个消费行业的转型升级,促进供给端和消费端同步创新发展,最终引发社会分工体系的重构和社会治理方式的变革。

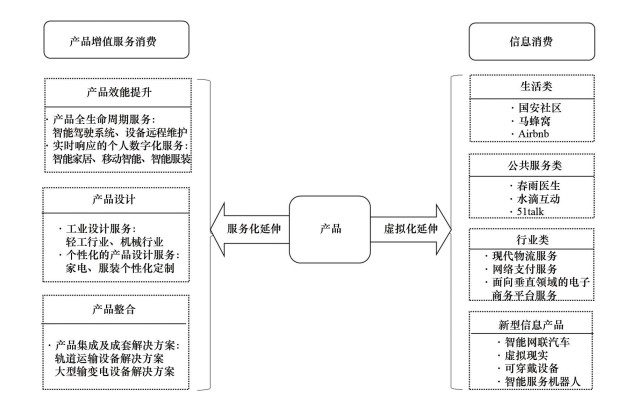

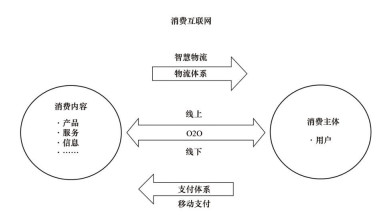

3.1 供给体系创新引领消费升级供给体系的创新将引发消费升级新浪潮,从满足基本生存需求的基础性消费转向提升生活品质的改善型、高端化消费。例如,消费对象从单一功能产品消费向产品及其延伸的服务消费转变,个性化消费开始替代规模化消费,同时信息消费成为继物质消费后新的消费形式。与此同时,数字经济时代信息技术也带动电子商务、移动支付、智慧物流等消费新载体的形成和应用。总之,消费者更加多元、个性、品质、便利的消费需求不断被满足,伴随供给端的“智造”时代,消费端的“新消费”时代也悄然来临。

3.1.1 消费内容方面智能产品的兴起带动消费内容向服务化和虚拟化延伸服务化延伸方面,消费内容从单纯的物理产品转变为以产品为核心的系统性解决方案,伴随产品全生命周期各个环节衍生出来的配套服务活动成为新的消费对象。在供给侧,制造企业从过去仅聚焦于制造产品本身的生产过程开始拓展至产品全生命周期的其他环节,尤其致力于在后市场端构建以用户为核心的服务化转型,产品质量也拓展至与产品配套的服务质量。在需求侧,消费内容由功能产品向配套服务延伸也增加了终端用户与制造企业的黏性,一次性购买的短期消费行为向多频次、中长期持续接触模式转变。产品增值服务主要包括产品全生命周期服务、实时响应的个人数字化服务等,主要以提升产品效能为目的;基于产品设计的增值服务,主要由轻工、机械等行业的工业设计服务和家电、服装等行业的个性化产品设计服务构成;基于产品整合的增值服务,主要是指产品集成及成套解决方案,现阶段主要包含轨道运输设备解决方案和大型输变电设备解决方案。在虚拟化延伸方面,信息消费成为继物质消费后另一经济增长点。随着人们收入水平的提高和对物质消费品质要求的提升,社会整体的物质消费会出现边际递减的趋势,在缺乏新的物质产品和模式刺激的情况下,其增长最终趋于稳定。反观信息消费,现阶段中国正处于信息消费快速增长的黄金时期,信息消费通过融合、改造等方式与其他业务相结合,借助多维度、多频次的生活、工作等方面的消费场景逐步成为人们日常不可或缺的重要依赖。具体来看信息消费主要涉及日常生活、社会公共服务、行业应用公共服务以及可搭载智能解决方案的终端产品等方面(图 10)。

|

图 10 供给体系创新引领消费升级 |

消费互联网的繁荣极大地满足了个性化消费需求。数字经济时代,基于开放的网络空间建立的电子商务模式使得产品范围和消费选择空间极大拓展,消费互联网大幅提升了资源配置效率,促进供需双方低成本快速匹配。此外,大数据、人工智能等信息技术的发展,实现对消费者全生命周期不同阶段行为的画像分析和动态跟踪,消费需求得到快速、精准定义。移动支付使得消费过程更加便捷。借助数字化和智能化工具,移动支付能够为消费者提供个人资金的支出参考,提高资金运用和管理水平;企业也能够借助更清晰、全面、实时更新的数据增强企业精细化管理、针对性营销和创新性研发的综合实力。同时,智慧物流有效打破了消费的时间和空间限制。目前,智慧物流成为企业缩短物流时延、降低物流成本的重要推动力量。例如,实时更新的数字化物流监控体系、基于高精度地图的路线优化系统、双向通信的物流配送系统等共同构建了更加高效的物流体系;新技术催生的新业态如车货匹配、众包运力,通过对社会闲置资源的利用,可有效减少物流资源浪费现象;此外,正在逐步完善的借助人工智能技术的无人驾驶卡车、无人机配送等也即将被用于实际物流服务过程之中。基于新技术、新业态的智慧物流正在重塑现有物流体系,缩短长期影响人们消费体验的时空距离(图 11)。

|

图 11 消费载体创新助力消费升级 |

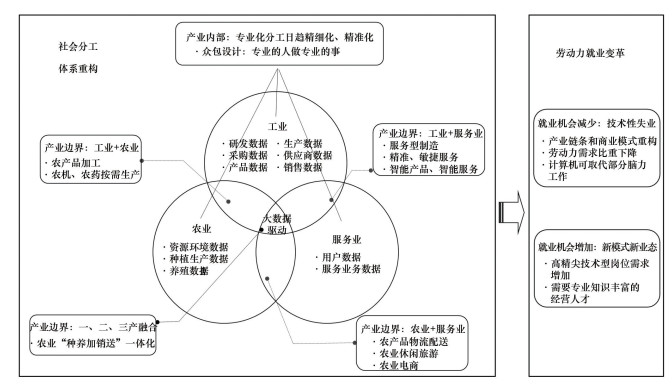

数字经济时代供给端生产力、生产关系的变革和消费端的升级,也对社会分工和社会治理产生深远影响。社会分工方面,传统的单一产业开始向多产业融合发展转变[14],商业模式和产业格局被重塑,产业内分工日趋精细化、集约化,同时,社会分工体系重构对劳动力就业也产生深远影响[15]。在社会治理方面,治理主体由传统单一的政府参与转向以政府为主导,平台、企业、用户共同参与的多元主体结构,信息技术的发展也在不断优化政府的治理和服务水平。

3.2.1 社会分工体系重构对劳动力就业产生深远影响社会分工体系重构体现在两方面,一方面产业边界融合催生新模式新业态,另一方面产业内部分工日趋精细化、精准化。信息技术的发展打破产业间原有边界,实现各产业融合协作的演进,第三次社会大分工中产生的农业、工业、服务业之间的界限日趋模糊,产业之间融合趋势使人们逐渐摆脱产业独立发展的理念。一方面,个性化定制等市场需求的出现加速了产业内的重组和扩张,基于产品全生命周期流程的专业化分工愈发精细和全面,单一产品的定制化和小规模生产成本都大幅度降低。另一方面,产业间的融合协作催生了效率更高、效益更好的新模式、新业态,既降低了不同产业间的产品转化成本,优化消费者使用体验,更促进了农业、工业、服务业的同步发展。与此同时,社会分工体系重构对劳动力就业产生深远影响。一方面,生产力的变革引发新的社会分工的形成也会伴随着劳动力市场大规模地转移,随着劳动生产率的提高和技术创新,智能化机器的使用率和生产效率逐步提高,单位产品和服务所需的人工劳动越来越少,导致一些行业和岗位出现技术性失业。另一方面,数字经济发展带来的产业融合等新模式也对技术实力较强、具备学习能力、能适应市场变化的人才提出了更多的需求。同时,能够结合智能化技术手段优化企业营销、经营、管理等领域的专业人才也将成为未来的市场引领者(图 12)。

|

图 12 社会分工体系重构与劳动力就业变革 |

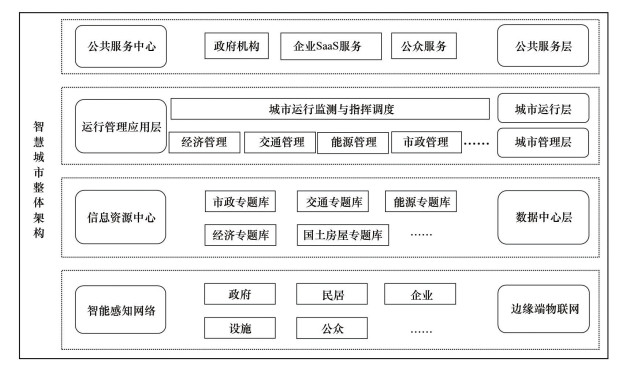

对于社会治理体系,社会治理模式向多元主体协同共治转变,治理手段智能化发展赋能政府精准治理和精准服务。技术手段的进步和社会发展不同步的历史问题突显了社会各领域、各行业、各阶层的差异和矛盾,数字化背景下的市场经济参与主体更加多元化、交易规模及范围更大、产品生命周期延长带来的问题更加复杂,原有的市场结构和新的供需关系间的结构性矛盾交织汇聚,单一的政府监管模式难以协调、统筹各方利益,无法实现经济、环境、社会效益等的最大化产出和统一。目前,建立以政府监管为基础、市场多主体共同参与的社会治理体系有利于充分吸收各方意见,发挥各个市场参与主体的积极性和创造性,以多元智慧解决多主体矛盾必然成为未来社会治理机制建设的新方向。此外,治理手段智能化发展赋能政府精准治理和精准服务。大数据、物联网、生物医学等新技术与社会治理、社会服务的渗透融合实现了社会治理方式发生革命性变化,政府可以借助智能化手段的大规模应用获取更加全面、精准、及时的社会动态信息,通过对可靠性强的宏微观信息的分析和可借鉴的机器决策结果更好地完善政府治理和服务水平[16]。例如,部分城市已经开始着手建立以物联网为基础的智慧城市体系[17],通过智能感知网络收集的信息和数据调控系统相结合进而实现公共服务的智能化实施,减少由于信息不对称带来的资源浪费和效率损失(图 13)。

|

图 13 智慧城市整体架构 |

数字经济时代,新技术的发展正从生产力和生产关系的各个层面推动着中国的供给体系演化进程,智能化的生产力和透明、公平、高效的生产关系逐渐形成,并在某种程度上深刻改变着中国的需求体系和社会治理体系。拥抱数字经济时代,需要我们从宏观到微观,从技术创新应用、管理模式优化、治理体系变革等各方面做好准备,把握机遇,赢取数字经济红利。

| [1] | G20 DETF. G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative, G20 digital economy task force[EB/OL]. (2016-9-28)[2021-01-6]. http://www.g20.utoronto.ca/2016/g20-digital-economy-development-and-cooperation.pdf. |

| [2] | Dahlman C, Mealy S, Wermelinger M. Harnessing the digital economy for developing countries[J]. OECD Development Centre Working Papers, 2016, 1: 62-67. |

| [3] | Beerepoot N, Lambregts B. Competition in online job marketplaces[J]. Global Networks, 2015, 15(2), 236-255. |

| [4] | Renata L L R, Luiz D M O, Leonardo D J M. Entrepreneurship in BRICS||A literature review of e-entrepreneurship in emerging economies: Positioning research on Latin American digital startups[J]. 2015, 11: 179-208. |

| [5] | Lehdonvirta V. Global online labour markets: Theoretical perspectives and initial findings[C]//3rd ISA Forum of Sociology. Vienna, Austria, July 10-14, 2016: 1-7. |

| [6] | Martin D. Socio-digital practices of collective action in online labour platforms[C]//Connected Life conference. University of Oxford, June 20-21, 2016: 20-21. |

| [7] | Manyika J, Cabral A, Moodley L, et al. Lions go digital: The Internet's transformative potential in Africa[EB/OL]. (2013-11-11)[2021-01-6]. http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/lions-go-digital-the-internets-transformative-potential-in-africa. |

| [8] | 罗清河, 鲁志国. 政治经济学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009: 8-10. |

| [9] | 中国信息化百人会. 2017中国数字经济发展报告——数字经济: 迈向从量变到质变的历史性拐点[R]. 北京: 中国信息化百人会, 2018. |

| [10] | 娄潇冰.“互联网+”时代的生产关系研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2016. |

| [11] | 艾媒咨询. 2017—2018中国第三方移动支付市场研究报告[R]. 北京: 艾媒咨询, 2018. |

| [12] | 德勤中国. 中国智慧物流发展报告[R]. 北京: 德勤中国, 2017. |

| [13] | 陶长琪, 周璇. 产业融合下的产业结构优化升级效应分析——基于信息产业与制造业耦联的实证研究[J]. 产业经济研究, 2015(3): 21-31. |

| [14] | 赵珏, 张士引. 产业融合的效应、动因和难点分析——以中国推进“三网融合”为例[J]. 宏观经济研究, 2015(11): 56-62. |

| [15] | 李翀. 论社会分工、企业分工和企业网络分工——对分工的再认识[J]. 当代经济研究, 2005(2): 17-22. |

| [16] | 赵建华. 精准治理: 中国场景下的政府治理范式转换[J]. 改革与开放, 2017(22): 7-8. |

| [17] | 汪泽洪. 论智慧城市在社会管理创新中的作用[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2016(11): 12-14. |