1997年,美国人Charles Moore发现“太平洋大垃圾带”(GPGP),其中存在大量塑料垃圾,自此海洋塑料垃圾污染问题引起人们广泛关注。而直到2004年,由英国科学家Thompson等[1]在《Science》刊文首次介绍海洋微塑料,其被认为是小于5 mm的海洋塑料颗粒。2009年,微塑料尺寸被首次正式定义为“小于5 mm”[2],该定义被普遍接受。由于当时并没有进一步具体说明微塑料的尺寸下限、形状、聚合物组成成分、颜色等物理和化学特性,也没有提示这些方面理解不同对未来研究的重要性和意义,从而导致后续的研究产生了极大偏差。笔者曾多次提出这方面存在的问题,但直到现在,某些认知误区仍在纠正之中,有些还在持续。

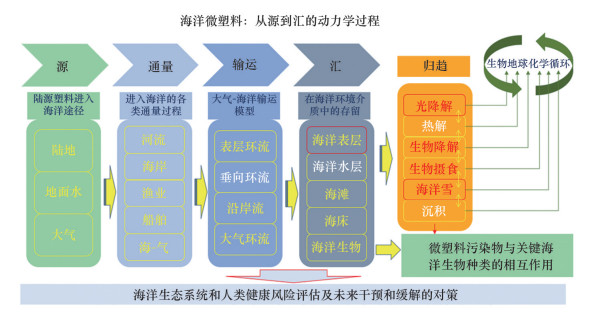

当前人们对海洋微塑料的研究认识到了一个怎样的水平,概括来讲,近10年来,人们已经充分了解到微塑料存在于水体、沉积物和生物体中,会输运到海洋各个角落,也就是说微塑料在海洋中无处不在。它们来自陆地、河流、海岸、大气,也来自海洋本身,从近岸海洋输送到大洋深处,到南北两极。人们试图了解塑料进入海洋的循环过程及其生态效应,并评估其对海洋生态系统及人类健康的影响(图 1),但对于海洋塑料垃圾和微塑料,仍有很多未知待研究解决。

|

图 1 海洋微塑料的源-汇过程示意 |

在基础数据观测方面,相比过去主要用330 μm较大孔径的Manta拖网采样监测,更小孔径的滤膜(0.45~10 μm)采样发现水体中的微塑料主要由大量塑料纤维组成,而微塑料颗粒在海洋中的浓度水平相比塑料纤维而言非常低,大约占0~5%,浓度在0.2~0.6个/m3。海洋微塑料不像大塑料垃圾对海洋生物的有害影响明显而直接,研究发现它们被浮游动物、底栖生物、鱼类、鸟类等动物摄食或误食,然而微塑料毒理学研究却一直没有得出令人信服的实验证据证明它们在环境浓度水平上对海洋生物产生了有害影响。已有的大量毒理学实验大都没有使用环境中大量存在的塑料纤维,而是使用环境浓度非常低的微塑料颗粒,并且其使用量远远高于环境浓度的水平,却也作为包括微塑料纤维的整体微塑料浓度水平,因此得出的实验结论并不能反映环境中微塑料毒性水平,结论往往不被接受,只具理论意义。另外,虽然经过数年的研究,人们已经对海洋微塑料积累了很多新的知识,但仍然对这些塑料废物进入海洋的全生命周期过程,特别是微塑料的入海通量、输运过程、热点和环境生态风险,在很大程度上的认知不够深入全面,并且对海洋塑料和微塑料在输运过程中如何通过物理、生物和化学的过程发生改变尚未了解,对塑料垃圾和微塑料在海洋环境中的相互作用和最终归趋的认识还比较缺乏。

上述诸多问题的产生,大多源于海洋微塑料监测、毒理学、生态风险研究的研究方法缺陷及已有错误的研究结果,导致了一些海洋微塑料研究科学认知的误区,并一定程度上制约着未来干预和消减海洋塑料垃圾和微塑料的全球管控措施、政策和策略的制定,需要进一步厘清。

1 样品采集及分析方法的缺陷和标准化 1.1 水层大体积拖网样品的采集全球海洋微塑料监测数据的可对比性很大程度上依赖采样方法的标准化,而目前全球范围内还没有公认的和普遍使用的标准采样方法。

早期,研究海洋中的微塑料,样品大都来自网孔为330 μm海洋浮游动物网的样品采集,后续专门研究海水中的微塑料也多采用330 μm网孔的Manta托网。Manta托网的另一个特点是可以进行大体积的表层海水拖网,根据实验设计,每次采样可过滤数百立方米的水,从而得到较为准确的海洋表层水体微塑料(330 μm~5 mm)分布密度的数据。2015年美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的首个微塑料监测方法指南中就推荐此方法进行表层海水中的微塑料采样[3]。目前,全球海洋表层水体采样大都采用该方法,得出的海洋微塑料监测数据最具可比较性,并且可以与过去十多年前的浮游动物采样数据比较,对清楚了解全球海洋表层水尺寸300 μm以上微塑料的数量(浓度)分布做出了重要贡献,研究发现总体海洋表层水体中330 μm~5 mm大小微塑料的密度在0.2~0.8个/m3。

然而,由于Manta网采样有一定的局限性,其仅适用于表层海水拖网,需要一定采样时间,不适合对海洋表层水以下水层的微塑料采样,而且用海洋浮游动物垂直拖网采样,也受采样深度(大约100 m以上)和采样体积限制,难以进行精确定量。因此对海洋深层微塑料的分布了解其实还很有限。

1.2 小于330 μm微塑料样品的采集由于没有微塑料尺寸下限的定义,人们认为有必要研究小于330 μm以下的微塑料,甚至纳米级微塑料。主要需要用更小孔径过滤系统来过滤水体,以获得更小的微塑料样本。依据现有显微可见观察和光学仪器能够检测微塑料大小的能力,可以定量地探测尺寸大于50 μm的颗粒,但对纳米级微塑料还没有有效的鉴定分析手段。

有学者使用不同大小孔径滤膜过滤进行水体过滤采样(2~100 μm),捕获了更小的纤维微塑料,实际上50 μm以下已经难以在显微镜下挑选,以最终获得了不同水体中比Manta网采样更大数量和丰度的微塑料分布密度,当然其中大部分是纤维类微塑料。而且,滤膜过滤水体也不能进行大体积过滤,对研究纤维类微塑料来讲,基本上较小的体积过滤也能反映其浓度分布水平,从入海河流、河口、近岸水域到大洋,分布密度量级从上千个到十几个/m3不等。但对由大塑料经过各种物理、化学和生物过程而变成的不同形状微塑料碎片而言,捕获率就很低,为0~0.1个/m3。此类小体积(100 L以下)的滤膜过滤采样,很难采集到这些微塑料,而能代表的仅仅是纤维类微塑料的浓度状况。

由于认知的差距,许多学者在海洋微塑料研究中,无论是对表层海水微塑料采样,还是对深层海水微塑料采样,均采用小体积的抽水泵采,以及利用温、盐、深剖面仪(CDT)采水或其他批量采样,过滤水的体积有限,会遗漏更多的碎片微塑料[4]。因此,微塑料污染采样方法的不同,纤维状与碎片状微塑料的比例存在巨大差异,导致结果不一致。

此外,微塑料在海水中的非均匀分布也很容易导致对实际微塑料丰度的低估或高估,特别是在大批量取样中,例如,当在两个5 mL水样中分别鉴定出0个和1个微塑料时(当然这样极端的小体积采样,只能采到纤维微塑料),把微塑料的丰度计算为0~0.2个/mL,转化为大体积后为0~200000个/m3。显然,这种夸大会导致结果高估了微塑料对水环境的污染状况,有关结果的发表产生很大误导。

1.3 大体积原位微塑料样品采集最新的海洋微塑料方法学研究表明,在极低的采样品体积下,对碎片颗粒类微塑料而言丰度变化异常大,而随着采样过滤样品体积的增大,此类微塑料丰度变化更稳定且最小。虽然水样的采集是来自不同的地区,但总体趋势表明,采样量确实对不同尺寸的微塑料丰度有显著影响,对330 μm以上微塑料影响更大,而此类微塑料主要来源于大塑料。一些研究由于采集水样体积小和取样方法的技术限制造成了通过有限的批量采样得到的结果不能反映水环境中真实的碎片状微塑性污染状况。以往许多研究存在着采水样体积不足的问题,而结果反映的也仅是纤维类微塑料的状况。理解这一点非常重要,在研究中要明确指出,以避免误解。

幸运的是,2019年华东师范大学研究团队发展出了用大体积原位过滤技术(LVIF)采集不同水层海洋微塑料样品,可以根据研究目的在水柱中过滤大体积的水样更换不同孔径滤膜,是一种高效的纤维状和碎片状微塑料捕集技术[4]。试验证实,需要8 m3以上体积的水样就能准确反映水柱中的微塑料污染真实水平。因此,LVIF成为目前世界上最有效、最可靠的监测和研究水柱中微塑料的方法之一,这个采样方法使得大洋深层水水层中的微塑料定量研究成为可能。

1.4 深海沉积物微塑料样品采集关于微塑料在大洋深层水中的分布鲜有报道,由于深海采样的困难,因此在样品采集方法学上存在诸多问题。其中,2018年Peng等[5]发表了关于马里亚纳海沟深层水和底泥微塑料分布的文章,其利用CTD采水器和着陆器方式,采集了“挑战者深渊”附近的2637~10903 m处深层水、底层水和底泥。尤其是底泥的收集方面,采集方式包含箱式采泥器、插管和重力柱多种方式。其单个站位水样体积在80~180 L,而底泥则为5 mL。每个底泥沉积物样品中的丰度直接从5 mL转换为1000 mL,因此,导致微塑料丰度过高,并且获得微塑料丰度在不同站位之间差异巨大,底层水样中微塑料丰度高达13.51个/L,沉积物中微塑料丰度达2200个/L。通过与其他相关研究的比较,马里亚纳海沟“挑战者深渊”10903 m处的微塑料丰度是温哥华附近海域的4倍[6],比大西洋的深海沉积物高20倍[7-8]。该文章暴露出当前深海微塑料研究中监测方法存在巨大问题,迫切需要建立标准化的深海微塑料采集方法。而当用较大样本量进行深渊沉积物中微塑料丰度的分析,Peng等[9]在每个站位采集500 g沉积物样品得出3条深渊海沟沉积物中的微塑料平均丰度仅为71.1个/kg(干重沉积物),与上述研究存在较大差异。

1.5 样品分析随着微塑料相关领域的研究不断深入,前期关于微塑料定量和定性方法存在的诸多问题逐渐暴露出来。

首先是关于微塑料粒径检测限的问题,一般来说,以往微塑料研究是从体式显微镜40~100倍镜下标记微塑料,然后将其用取样针转移到傅里叶红外光谱仪配备的金刚石压池上进行定性分析。在微塑料粒径检测限研究前期,该检测方法无疑加快了分析进度。目前定性分析一直使用Thermo Nicolet iN10型号的机型,其可以快速检测挑选出来的微塑料聚合物类型。然而,该方法受人为干扰因素影响巨大,如不同实验人员对于微塑料疑似物预判能力不同,并且对于微塑料转移的能力也存在差异,使得大量的更为细小的微塑料被遗漏(尤其是粒径在20 μm以下的微塑料)。该方法逐渐受到微塑料研究领域和非微塑料研究领域研究人员质疑,他们建议使用更为客观且可重复性强的检测技术。其中,Bruker公司最新推出了带有面阵列扫描功能的傅里叶红外光谱仪Bruker LUMOS Ⅱ,它可以直接对浓缩在滤膜上的样品分区域进行扫描,最低可检测至0.3 μm。极大程度上避免了上述人为预判所造成的误差,能够较为客观地揭示环境样品中微塑料的浓度和粒径分布。

在上述的海洋微塑料研究的方法学方面,无论是海洋微塑料的监测,还是实验室的分析,国际上的统一和标准化是目前正在努力的目标。华东师范大学正在领导和推动区域和全球的相关统一研究方法的国际合作,通过领导联合国教科文组织政府间海洋科学委员会亚太区域(UNESCO-IOC/WESTPAC)海洋微塑料研究国际合作项目,制定海洋微塑料监测方法指南,并将依托建立在华东师范大学的UNESCO-IOC海洋塑料垃圾和微塑料区域培训和研究中进行推广和使用。

2 生态毒理学实验2013—2017年,海洋微塑料的毒理学效应研究成为各界人们关注的重点。到目前为止,虽然在海洋微塑料对生物的毒性效应方面发表了大量实验室研究结果,但均没有给出令人信服的答案。此方面研究最具代表性意义的是2016年瑞典研究团队发表在《Science》上的研究结果[10],首次证明了在环境相近浓度下,微塑料会对幼鱼的生长和发育产生物理和化学两方面的影响,在当时引发了极大的轰动,虽然很快因为环境微塑料浓度暴露实验结果的可靠性不足被举报,导致最终撤稿,但其对推动海洋微塑料研究的发展起到的作用很难被忽视。

这里主要是涉及生物毒理学实验中微塑料暴露浓度等的问题。在全球各类水环境中,一般在人类活动比较频繁的区域的排污口、河流、河口及近岸水体中,含有较高的微塑料浓度,几十至上千个/L的浓度范围,这包括不同塑料材质的碎片、薄膜、细线、微珠和纤维,其中以纤维微塑料占比最高,占90%以上。大量的毒理学实验,选取的实验用微塑料材料,往往是市场上销售的塑料微珠,少量自己制作的微塑料塑料颗粒,为达到对实验模式动物产生影响效应的结果,实验浓度多高于4000个/L以上的浓度水平。实际在真实水环境中,颗粒状微塑料的浓度极低,绝大部分水环境中,就是把全部其他不同材质和形状的微塑料加在一起极少有超过2500个/L水平的数据记录。实际上,除纤维外,单一材质单一形状的微塑料在水环境中浓度就更低,纳米级的微塑料也应该是如此。另外,由于对环境中存在纳米级微塑料风险的担忧,一些人造纳米微塑料材料也被用来做生物毒理学实验,但也仅作为理论探讨;也有研究报道,在鱼类和贝类体等生物体中发现微塑料,但多是出自消化道中与食物混合的残留,会很快排除体外,其中大多也是纤维类微塑料。至于在海洋生物体组织中发现微塑料的报道更多是实验室实验或样品污染所致,并没有在生物体组织中真正发现微塑料的可信证据。华东师范大学与美国康涅狄格大学合作开展海洋生物摄食动力学研究,发现了海洋贻贝对摄食微塑料和食物的不同反映,更多的是选择性拒绝摄食微塑料颗粒,而不是真正地食物颗粒或伪食物(含有微塑料的食物),表明海洋生物可能并不会主动摄食微塑料[11-12]。

人们普遍认为,微塑料并不是具有一组特定物理化学性质的单一实体,而是一系列大小、形状和密度各异的粒子的连续体,这些粒子极大地影响着暴露和效应。除了大小和形状的差异外,颗粒可能具有不同的组成(聚合物和添加剂)和表面特性,这些也会影响暴露和毒性。真实环境浓度下塑料微粒在这些生物的毒性中究竟扮演什么角色还有待进一步研究。

因此,过去关于高浓度微塑料快速摄入的生物毒理学实验得出的结论,并不具实际意义,难以用于风险评估。

3 海洋塑料垃圾和微塑料的入海通量塑料垃圾和微塑料主要通过以下3个渠道进入海洋:直接丢弃至河流、沙滩或海洋,通过风和径流携带输入,海洋运输过程或由于意外导致的泄露。针对未来制定削减海洋塑料垃圾和微塑料的管控措施,人们对海洋塑料垃圾和微塑料的来源与归趋的量化研究非常关注。目前国际上已有多篇重要科学论文对海洋塑料垃圾的赋存量、输送量进行了探讨,其中最具影响的是Jambeck等[13]2015年在《Science》发表的论文《Plastic waste inputs from land into the ocean》,估测2010年中国有132万~353万t未合理管控的陆源塑料垃圾进入海洋。实际上目前国际上许多国家海洋塑料研究方面的专家对这个结果存疑,因为该文是根据固体废弃物、人口和经济状况等建立模型,对全球192个国家向海洋排放塑料垃圾进行的估算,从而得出的全球塑料垃圾排放进入海洋的排名(据该文估算,中国排放的海洋塑料垃圾量列全球第一)。

另外两篇论文,一是Laurent等[14]在2017年在《Nature Communications》发表的论文估算中国西江、东江、长江和珠江年度总计会输送43.6万t的塑料和微塑料垃圾;二是Schmidit等[15]将中国5条入海河流的输送量加起来后,估算得出中国年均通过河流输送大型塑料垃圾9.45万t,微塑料约为10万~150万t。这两篇文章结论都表明中国为河流排放塑料垃圾和微塑料最多的国家,但在各国具体排放塑料垃圾量没有进行实测验证和采样分析方法学不统一的情况下,仅凭文献调研得到的数据结合模型进行估算,给出的结果相当勉强。

模型的建立是基于很多复杂环境参数的假设条件的成立,然而假设条件与实际环境状况往往存在不同程度的偏差。上文提到的模型应用存在以下5方面的主要问题。

1)3个研究均用基于研究区域的无管控垃圾量推测研究区域的入海塑料垃圾含量。然而这些无管控垃圾的塑料含量及塑料垃圾转化为海洋塑料垃圾的比例在不同地区和国家都会有所不同,这主要与管理政策、消费习惯等相关。

2)塑料垃圾输入河流的量随季节而不同,然而模型仅简单地依据一年不同时段的水体通量的比例来等同于不同季节河流中塑料垃圾比例。例如笔者团队根据2014年7月在长江口进行的一次微塑料采样得到的数据进行推测得到长江口的塑料通量,但长江口水文条件在四季的变化十分复杂,数据引用量过小势必对塑料垃圾量的估算有较大的影响。

3)模型计算数据引用的研究文献的采样方法十分繁杂。例如长江河口采集水样,使用孔径为32 μm的滤网来收集样品,而其他研究多是采用333 μm的拖网进行采样。Barrows等[16]指出直接采集水样比托网采样收集的微塑料浓度高3个数量级,引用长江口的数据会造成对其他区域的塑料垃圾和微塑料量的高估。

4)模型把文献中关于大洋微型和大型塑料垃圾的比例等同于河流中的微塑料和大型塑料的比例,依据此比例推算引用河流文献中缺少的大型塑料垃圾或微型塑料垃圾量。大洋塑料垃圾的来源包括陆源和海源,直接借用大洋比例势必高估陆源垃圾的含量。

5)模型中引用的文献数据大部分是一个时间点的、小样本采样,数据很难代表该区域的塑料垃圾含量,因此模型推算结果有待后期校正,特别是需要依据系统、科学的采样方法,通过长期的监测结果进行校正。

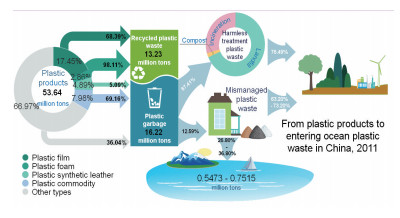

目前,中国学者[17]根据大量统计和实测数据,从另一个角度建立物质流模型,估算了中国入海塑料垃圾量,结果远远低于Jambeck等的估算(图 2)。同时,国际上已开始针对上述通量问题开展河流通量观测方法研究,并在全球主要河流开展观测,部分成果已经开展修正过去模型结果的错误。Zhao等[18]2019年根据大量实测数据结合模型对长江口微塑料入海通量开展研究,结果表明长江每年输送塑料垃圾8万t,其中大塑料垃圾有5.8万t,其余为微塑料。Lebreton等[19]通过与笔者团队交流,已经把长江塑料垃圾入海年平均通量修正降至小于5万t/a的水平,并发布在The Ocean Cleanup塑料垃圾入海通量模型预测网站上。

|

(据文献[17]修改) 图 2 中国塑料废物入海量估算(物质流模型) |

鉴于亚太区域塑料垃圾污染严重,入海河流塑料和微塑料通量被全球关注。2019年11月在华东师范大学召开的“第二届WESTPAC科学研讨会暨第三届WESTPAC亚洲及太平洋地区海洋微塑料及塑料垃圾分布、来源、归趋及影响研讨会”上,各国一致赞同成立亚太区域河口海洋塑料和微塑料通量研究工作组,由华东师范大学领导合作开展亚洲和太平洋地区国家河流和沿岸塑料和微塑料向海洋输送通量研究,并尽快启动实施,为下一步深入推进海洋塑料和微塑料污染研究与治理的区域国际合作奠定基础。

4 环境风险评估 4.1 大型塑料垃圾的风险由大型塑料造成的海洋环境和社会风险,一般按主要政策问题对风险进行分类评估,包括各种风险因素,目前应主要关注以下3个方面[20]。

1)航行和工业危害:海上运输(如螺旋桨污染、冷却水入口堵塞、船员安全);潜水员的纠缠(商业和休闲、救援行动);沿海工业工厂(冷却水入口和海水淡化工厂的堵塞)。

2)渔业和水产养殖:商业鱼种的纠缠和幽灵捕捞(收入损失,粮食安全尤其是蛋白质安全的降低);作业的直接成本(受污染的渔获量、渔具损坏、清洁网)。

3)生物多样性、生态系统和动物福利:生境的破坏(机械破坏、窒息);生境的改变-光穿透的减少;生境的改变-附着基质面积的增加(如固着生物、水母休眠期);缠绕和幽灵捕鱼-生物多样性的丧失,动物福利;土著和非土著生物的媒介,包括病原体——疾病(人类和非人类)的潜在增加;土著和非土著生物的媒介——入侵物种的环境和社会经济影响。但目前,人们认为对上述方面的认识存在着很大的知识差距,在具体解释上述因素时很难定量,存在着一定程度的推测和推理的成分。

4.2 纳米和微型塑料造成的海洋环境风险根据人们以往对纳米和微型塑料造成的海洋环境风险的认识,其中关键性问题的评估比较欠缺,如生物漂流中的潜在作用,包括病原体和入侵物种的存在,还没有扩展到风险评估中。同时由于缺乏报道的环境数据,目前也没有考虑对纳米塑料的风险进行评估。主要的认知不足体现在以下方面:在采样、分离、表征、分析和技术方面的监测、协调和标准化方法;归趋;添加剂;降解,矿化的时间尺度;环境水平的暴露;中生态尺度测试/生态相关性/复杂系统/慢性暴露;免疫系统的影响;食品安全;营养转移;通过上皮组织吸收等[20]。

4.3 人类健康风险人类因摄入和吸入而暴露于微型和纳米塑料[21-22]。目前的证据水平表明,风险相对较低,但对剂量-效应关系更深入的理解才能有助于评估暴露和危害。令人遗憾的是,极其缺乏数据,特别是关于暴露的数据,这造成了高度的不确定性。对人体健康的影响而言,世界卫生组织的评估报告显示目前还没有确定的证据表明,微塑料会对人类健康构成较大风险。

5 结论虽然人们对海洋微塑料的认识相较前几年已经有了很大进步,但依然有许多方面问题没有解决,需要进一步深入研究和探讨。

第一,海洋微塑料研究尚缺统一监测、分析和评估方法、标准。随着海洋微塑料研究的快速发展及新认识的出现,对海洋微塑料在组成、成分、大小、数量分布等极大的差异性认识越来越深入。问题在于国际上对已有方法存在争议,目前很难统一,仅在基本研究方法方面具有一定共识,但仍有一些关键科学技术问题未得到有效解决,导致全球不同海洋环境研究获得的塑料垃圾和微塑料数据缺乏可对比性。

第二,海洋微塑料源-汇过程尚未弄清。海洋塑料进入海洋的来源、途径、输运及在海洋食物网中的传递是一直以来面临的重要课题,瓶颈问题在于塑料在迁移过程中会通过物理、化学和生物的过程而发生改变,同时微塑料和更小尺度塑料在不同海洋环境中的相互作用,降解过程与机制复杂,导致人们对全球入海塑料垃圾和微塑料实际通量和最终归趋尚不完全清楚。

第三,海洋微塑料在生物体中的累积过程与机制及对生物功能的影响未明,对环境中大量的塑料纤维存在的风险认识还不清楚。实际环境浓度水平上尚没有直接的证据表明海洋微塑料对海洋生物功能造成了影响,对人类健康的影响也还没有足够的证据证实。

针对上述存在的问题,建议未来重点关注以下4方面的研究进展:(1)全球河流塑料垃圾和微塑料入海通量观测与模型预测;(2)海洋生物不同生活史阶段的海洋塑料(包括微塑料)摄食行为及全球海洋塑料赋存量评估模型;(3)海洋塑料的降解过程与机制;(4)海洋塑料和微塑料热点及环境风险评估。

目前,国际上正在研究制定与海洋环境中的塑料垃圾和微塑料有关的污染热点、环境风险评估方法,推动制定具有全球约束力的海洋塑料垃圾和微塑料的消减和管理的行动计划,最终努力走向形成消减海洋塑料垃圾和微塑料的“国际公约”。与此相关的海洋塑料和微塑料的源-汇过程、风险评估及应对策略将会持续成为未来研究热点方向。由于未来人类对塑料材料的创新和利用将不断地成倍增长,因此,人类解决塑料垃圾问题的最有效的手段是发展高效的塑料循环再利用技术。

| [1] | Thompson R, Olsen Y, Mitchell R, et al. Lost at sea:Where is all the plastic?[J] Science, 2004, 304(5672):838-838. |

| [2] | Arthur C, Baker J, Bamford H. International research workshop on the occurrence, effects, and fate of microplastic marine debris:NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-30[R]. Bouder:NOAA, 2009. |

| [3] | Masura J, Baker J, Foster G, et al. Laboratory methods for the analysis of microplastics in the marine environment:NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-48[R]. Bouder:NOAA, 2015. |

| [4] | Liu K, Zhang F, Song Z, et al. A novel method enabling the accurate quantification of microplastics in the water column of deep ocean[J]. Marine Pollution Bulletin, 2019, 146:462-465. |

| [5] | Peng X, Chen M, Chen S. Microplastics contaminate the deepest part of the world's ocean[J]. Geochemical Perspectives Letters, 2018, 9:1-5. |

| [6] | Desforges J, Galbraith M, Dangerfield N. Widespread distribution of microplastics in subsurface seawater in the NE Pacific Ocean[J]. Marine Pollution Bulletin, 2014, 79(1-2):94-99. |

| [7] | Van Cauwenberghe L, Vanreusel A, Mees J. Microplastic pollution in deep-sea sediments[J]. Environmental Pollution, 2013, 182:495-499. |

| [8] | Woodall L C, Sanchez-Vidal A, Canals M, et al. The deep sea is a major sink for microplastic debris[J]. Royal Society Open Science, 2014, 1(4):140317. |

| [9] | Peng G, Bellerby R, Zhang F, et al. The ocean's ultimate trashcan:Hadal trenches as major depositories for plastic pollution[J]. Water Research, 2020, 168:115121. |

| [10] | Lonnstedt O M, Eklov P. Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology[J]. Science, 2016, 352(6290):1213-1216. |

| [11] | Ward J, Zhao S, Holohan B, et al. Selective ingestion and egestion of plastic particles by the Blue Mussel (Mytilus edulis) and Eastern Oyster (Crassostrea virginica):Implications for using bivalves as bioindicators of microplastic pollution[J]. Environmental Science & Technology, 2019, 53(15):8776-6784. |

| [12] | Ward E, Rosa M, Shumway S. Capture, ingestion, and egestion of microplastics by suspension-feeding bivalves:A 40-year history[J]. Anthropocene Coasts, 2019, 2(1):39-49. |

| [13] | Jambeck J, Geyer R, Wilcox C. Plastic waste inputs from land into the ocean[J]. Science, 2015, 347(6223):768-771. |

| [14] | Lebreton L, Joost V, Damsteeg J. River plastic emissions to the world's oceans[J]. Nature Communications, 2017, 8:15611. |

| [15] | Schmidt C, Krauth T, Wagner S. Export of plastic debris by rivers into the sea[J]. Environmental Science & Technology, 2017, 51(21):12246-12253. |

| [16] | Barrows A. Understanding microplastic distribution:A global citizen monitoring effort[M]//Baztan J, Jorgensen B, Pahl S. MICRO 2016:Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems. Amsterdam:Elsevier, 2016. |

| [17] | Bai M, Zhu L, An L, et al. Estimation and prediction of plastic waste annual input into the sea from China[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2018, 37(11):30-43. |

| [18] | Zhao S, Wang T, Zhu L, et al. Analysis of suspended microplastics in the Changjiang Estuary:Implications for riverine plastic load to the ocean[J]. Water Research, 2019, 161(15):560-569. |

| [19] | River plastic emissions to the world's oceans[EB/OL]. [2020-05-20]. https://theoceancleanup.com/sources/. |

| [20] | Kershaw P, Almroth B C, Villarrubia-Gómez P, Proceedings of the GESAMP international workshop on assessing the risks associated with plastics and microplastics in the marine environment[R]. Nairobi:UNEP, 2019. |

| [21] | Vethaak A, Leslie H. Plastic debris is a human health issue[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(13):6825-6826. |

| [22] | Wright S L, Kelly F J. Plastic and human health:A micro issue?[J]. Environmental Science & Technology, 2017, 51(12):6634-6647. |