2. 中国科学院大学, 北京 100049

科技工作者是国家创新体系建设中的先导和主力军。他们的心理健康状况不仅关乎个人的生活质量和福祉,更决定着他们的创新能力和工作效力,从而对我国的科技和生产力产生重要的影响。现代社会的激烈竞争和发展压力让民众的心理健康面临威胁,2020年全球疾病负担中的15%是由心理疾病和精神障碍造成的,而在全球疾病负担前20名中,有5个属于心理和精神疾病[1]。据估算,到2030年心理和精神疾病带来的经济负担将远大于糖尿病、慢阻肺等慢性疾病[2]。在中国,有研究表明,用全部医疗开支的15%用于心理疾患和精神障碍的费用,占当年国内生产总值的1.1%。而如果所有心理和精神病患者都得到专业救治,花销会比实际开支多5倍以上[3]。因此心理问题损害个体自身的生存和生活质量的同时,还会为社会的发展带来沉重的负担,而科技工作者如出现心理问题,不仅会引发以上问题,还会给国家科技创新发展带来损失。有研究显示:中国科技工作者中约超过1/5的科技工作者有不同程度的抑郁问题,一半的人有一定的焦虑问题,8%以上存在中、重度焦虑表现[4]。

在职人员的心理健康问题对其生产力的损伤成为一个被高度重视的公共健康问题。工作与心理健康的相关研究表明,工作要求高、付出与回报不成比例、工作中社会支持不足、没有价值感得不到尊重、工作压力大等因素均会对心理健康造成损害[5-7]。一方面,科技工作者工作量大,对个人的期望高[8],工作上的特征对科技工作者心理健康应发挥重要影响。另一方面,在工作之外,科技工作者也有自己的家庭角色,承担着家庭责任,面临着现实生活的一些问题。以往研究发现收入、住房状况是影响人们心理健康的重要因素[9-10]。家庭是个体生活的主要场所,家庭关系的好坏对一生不同阶段的幸福程度和心理健康水平有着举足轻重的影响[11]。家庭中的应激源会导致更多的心理和精神问题,如研究发现处于一段痛苦的婚姻关系中,人们更容易出现抑郁症状[12],家庭冲突越高越容易有更多的抑郁情绪,相反接纳和关爱的家庭环境则会降低抑郁的发生[13]。除了环境之外个体自身的一些特点也与其心理健康密切相关,如自身的身体健康状况[14]、生活方式[15]、处理和应对事情的能力[16],以及情绪调整的策略[17]等。

此外,心理健康服务资源的便利性和可得性以及个体的使用意愿也会对心理健康产生影响,一方面没有发生问题的可有预防的作用,另一方面已经出现了问题的可以得到有效的干预和治疗。近年来,中国民众对于心理健康服务的需求越来越高,几次大的自然灾害和公共突发事件也客观上促进了社会对心理健康服务的重视。但据估算中国1.73亿心理精神障碍的成年人,其中1.58亿人从未接受过任何类型的专业心理帮助[18]。在科技工作者中,近70%的人表示相关心理健康服务不便利。另一方面即使有资源,由于存在对心理问题的误解和陈旧观念,缺乏常见的心理知识,存在“污名化”,也会形成主观上的求助障碍,从而可造成心理问题长期迁延,逐渐加重,延误心理干预的最佳时机,给生活质量和生命安全造成严重结果。研究发现,由于对心理问题的污名化而产生的心理压力会增大自杀风险[19]。

作为国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略等“七大战略”中的有生力量,科技工作者的心理健康是他们保持创新活力、充分发挥潜能、更好完成国家赋予的使命的基础。本研究旨在了解这一群体的心理健康状况以及影响因素,有助于发现问题、解决问题,有的放矢地为他们开展心理健康服务,也可为我国更广泛的科技工作者心理健康服务提供参考。

1 对象与方法 1.1 研究对象1)2019年科技工作者心理健康状况调查。本研究中的科技工作者共12317人,年龄范围18~70岁(M=36.9±7.9),其中男性占48.8%。最高学历为博士占38.0%,硕士占32.6%,大学本科占23.2%,大专占4.4%,高中或中专及以下占1.7%。专业技术职称中,无专业技术职称的占19.3%,初级占10.8%,中级占36.9%,副高占24.7%,正高占8.2%。岗位分布上科研人员占55.4%,管理人员22.7%,支撑人员21.9%。

2)参照组调查对象概述。2017年全国科技工作者心理状况调查,依托分布在全国的504个调查站点及有关单位,回收问卷1.5860万份,经作答认真性检验后,确认有效问卷1.3305万份,年龄范围17~77岁(M=37.1±9.3),其中男性占54.2%。各类单位的科技工作者群体占比分布为:科研院校、高等院校、医疗卫生机构、普通中学分别占18.8%、19.2%、13.6%、5.5%,中专、技校、职业中学占0.9%,技术推广与服务组织占4.4%,科普场馆占0.9%,大型企业占18.5%,中小企业占13.1%。

1.2 研究方法1)流调中心抑郁量表(简版)。在国际上被广泛用于对普通人群进行抑郁症状的筛查,调查中使用的是根据我国常模修订的9题简版,以总分10分为界来判断有无抑郁倾向,以17分为界来判断有无抑郁高风险。该工具的内部一致性信度为0.92。

2)广泛性焦虑问卷。用于一般人群的焦虑水平评估,由7题组成,要求调查对象用0~3分评定最近两周的情况。在该量表上得分低于5分代表无焦虑问题,5~9分代表轻度焦虑问题,10~14分代表中度焦虑问题,15分以上代表重度焦虑问题。该工具的内部一致性信度为0.92。

3)自杀意念。指的是头脑中产生自杀的想法,是常用的自杀风险和心理健康的指标。本次调查以一道自评题考查自杀意念。题干为“你最近想过自杀吗?”选项支分别为“是,最近一周想过”“最近一个月想过”“最近一年想过”和“没想过”。

4)工作特征量表。工作特征量表评估存在于工作环境中的对身心健康、工作成绩等造成影响的因素,量表共19题,采用5点计分。量表包括技能发展、决策自主、工作要求、同事支持、领导支持5个子维度,5个子维度的内部一致性信度分别为0.70,0.81,0.76,0.81和0.86。

5)情绪调节策略问卷。用于评估一般人群调节情绪的策略,问卷共10题,采用7点评估,分为调整想法和克制两个维度。调整想法和克制维度的内部一致性信度分别为0.86和0.80。

6)生活主要困难。采用自编生活主要困难多选题,通过询问常见的生活困难,如家庭关系、子女教育、住房、收入等内容,了解群体面临的各类生活困难。

7)心理健康需求问卷。采用自编心理健康需求问卷,通过询问心理健康服务使用的情况,心理健康服务内容和形式的需求,获取心理健康服务中遇到的困难等问题,了解群体对于心理健康服务的需求。

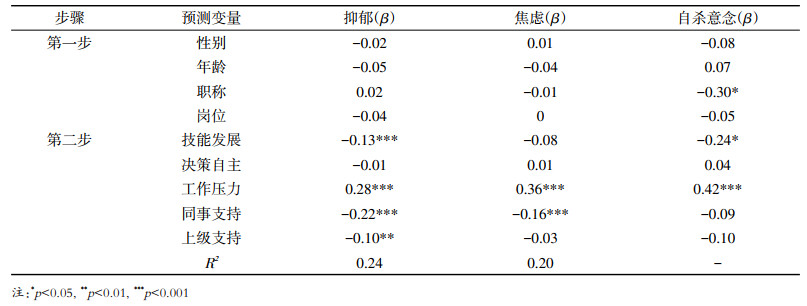

2 结果与分析 2.1 心理健康状况1)抑郁。调查结果显示,参加调查的科技工作者的抑郁得分平均数为6.31±5.66分,中数为5.00分。其中6.4%的人抑郁分数较高,属于高度抑郁风险群体;而17.6%有抑郁倾向,这部分群体如不能得到及时有效的自我调整或专业干预有加重成为高风险的可能。总体上,近1/4的调查对象有不同程度的抑郁表现。

2017年的全国科技工作者心理健康调查包括了其他单位的科技工作者,本研究将本次科技工作的心理健康与2017年全国科技工作者群体调查结果进行了比较分析(图 1)。结果发现2017年中国科技工作者抑郁得分为6.18±4.70,而本次的平均分为6.31,略高于2017年的调查。在抑郁风险的比例上,2017年科技工作者调查中属于高风险群体得分在17分以上的占3.2%,19.0%有抑郁倾向。尽管有抑郁倾向的比例在全国样本中略高,但抑郁高风险或高危的比例在本次受调查的科技工作者中是更高的。

|

图 1 与2017年科技工作者抑郁的对比情况 |

2)焦虑。参与本次调查的科技工作者,在焦虑量表上的平均得分为5.49±4.30分,中数为5。其中42.2%的人有轻度焦虑表现,8.8%具有中度焦虑问题,而4.5%有重度焦虑问题。超过1/2参与的调查科技工作者存在不同程度的焦虑表现(图 2)。

|

图 2 与2017年科技工作者焦虑的对比情况 |

2017年的全国科技工作者心理健康调查中,焦虑量表的平均分为4.52±3.91。本次调查的科技工作者的平均得分5.48,高于2017年的全国调查得分。焦虑的比例也呈现出差异,2017年科技工作者调查中具有轻、中、重度焦虑问题的比例分别为39.9%、6.3%和1.90%而本次调查中这3个比例均高于2017年的全国调查,分别为42.2%、8.8%和4.5%。

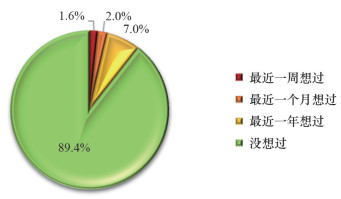

3)自杀意念。本次调查中,共有10.6%的科技工作者在最近一年内产生过自杀意念,在这些有自杀意念的人中,发生在最近一个月内的超过三成,其中自杀意念发生在最近一周的占15.1%,发生在一周前但在最近一个月内的占18.9%(图 3)。

|

图 3 科技工作者自杀意念分布情况 |

抑郁风险更高的科技工作者中自杀意念的比例也急剧上升。在无明显抑郁表现的群体中,有自杀意念的科技工作者仅占5.0%,而在抑郁倾向群体中,这一比例上升至21.7%,在高度抑郁风险群体中则攀升到46.8%,即抑郁风险最高的科技工作者中约有一半的人都有自杀风险。

同样在有焦虑问题的科技工作者中也反映出了更高的自杀意念比例。无焦虑的科技工作者有自杀意念的为3.0%,在有轻度焦虑的群体中这一比例为11.9%,而在有中度和重度焦虑表现的人群中,这个比例分别为25.3%和45.5%。焦虑问题越严重,科技工作者中有自杀意念的比例也急剧增加。

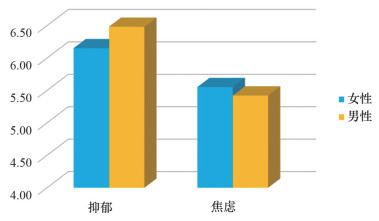

2.2 群体比较1)性别。进一步的分析发现,参与调查的科技工作者中,女性抑郁平均得分为6.15±5.56,男性抑郁平均得分为6.48±5.76,男性科技工作者的抑郁水平显著高于女性科技工作者(t=3.19,p < 0.01);焦虑方面,女性焦虑平均得分为5.55±4.18,男性焦虑平均得分为5.42±4.41,尽管女性科技工作者的焦虑得分略高于男性,但二者差异没有达到显著水平(t=-1.77,p = ns)。男女科技工作者在自杀意念的比例上没有显著差异(χ2=4.89, p = ns)。如图 4所示。

|

图 4 科技工作者抑郁和焦虑的性别对比情况 |

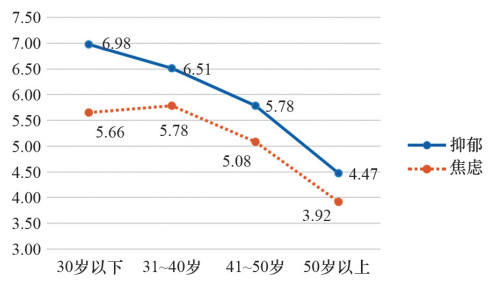

2)年龄。抑郁上表现为随年龄增长抑郁得分下降的趋势(F=50.57,p < 0.001),焦虑同样也呈现出类似的趋势,随着年龄增长,焦虑水平逐渐下降(F=56.60,p < 0.001),但是,30岁以下和31~40岁这两组科技工作者的焦虑差异并不显著。即随着年龄的增长抑郁问题有所下降,而焦虑问题在40岁以下的青年科技工作者中更为突出。如图 5所示。相应的不同年龄段的自杀意念比例也存在差异(χ2=47.61, p < 0.001)。30岁以下存在自杀意念的比例最高,为14.0%,31~40岁为10.5%,41~50岁中为8.8%,50岁以上这一比例降至6.9%。

|

图 5 科技工作者抑郁和焦虑的年龄对比情况 |

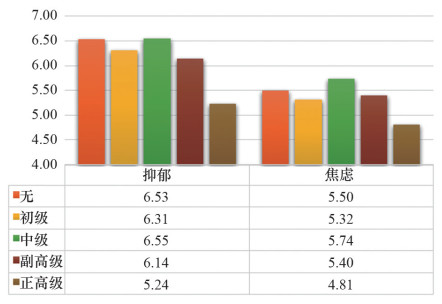

3)职称。在控制年龄的影响下,对不同职称科技工作者的抑郁的分析发现,得分最高的是中级职称和无职称的科技工作者,其次为初级的科技工作者,副高级和高级职称的科技工作者抑郁水平相对更低(F=5.00,p < 0.001)。焦虑水平方面,中级职称科技工作者群体的焦虑水平最高,其次为无职称、副高级和初级职称的科技工作者,正高级科技工作者的焦虑水平相对最低(F=9.70,p < 0.001)。不同职称科技工作者的自杀意念比例存在显著差异(χ2=38.48,p < 0.001)。无职称人员自杀意念的比例最高,为13.5%,初级职称为11.8%,中级职称为10.4%,中级职称为9.0%,正高级相对最低,为8.1%。如图 6所示。

|

图 6 科技工作者抑郁和焦虑的职称对比情况 |

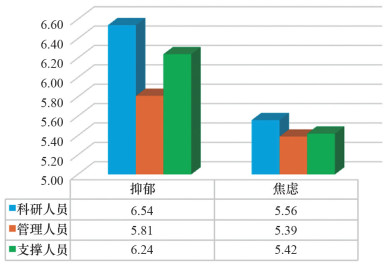

4)岗位类型。不同岗位类型的科技工作者在抑郁量表上的得分由高到低依次为:科研人员>支撑人员>管理人员,科研人员和支撑人员的抑郁水平显著高于管理人员(F=16.91,p < 0.001)。科研人员、管理人员、支撑人员的焦虑量表得分由高到低依次为:科研人员>支撑人员>管理人员,不过这种差异并不显著(F=1.95,p=ns)。三种岗位类型的科技工作者在自杀意念的比例上没有显著差异(χ2 =3.19,p=ns)。如图 7所示。

|

图 7 科技工作者抑郁和焦虑的岗位类型对比情况 |

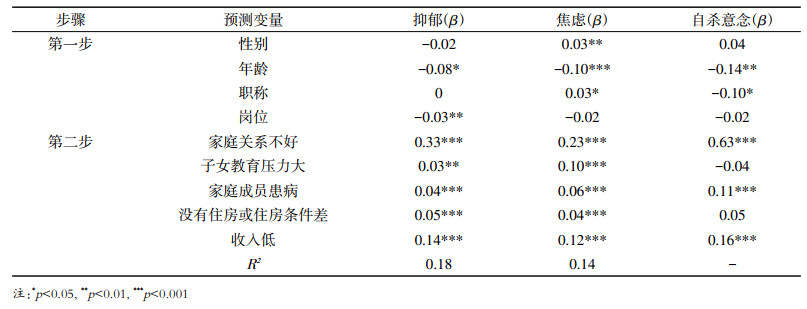

1)工作。对于工作特征对科技工作者心理健康的回归分析发现,控制了性别、年龄、职称和岗位类型等基本信息,工作中的技能发展、工作压力以及来自同事和上级的支持对抑郁有显著的影响,即工作中新知识技能的学习、应用和提升程度越高,抑郁越低,同时得到同事和领导的支持越高,抑郁也越低,而反之工作压力越大,抑郁得分越高。对于焦虑可能有缓解作用的工作特征有技能发展和同事支持,而同样高的工作压力可能会引发更多的焦虑感。Logistic回归显示工作技能发展越差,工作压力越大的科技工作者也越容易出现自杀意念(表 1)。

| 表 1 工作特征对科技工作者心理健康的回归分析 |

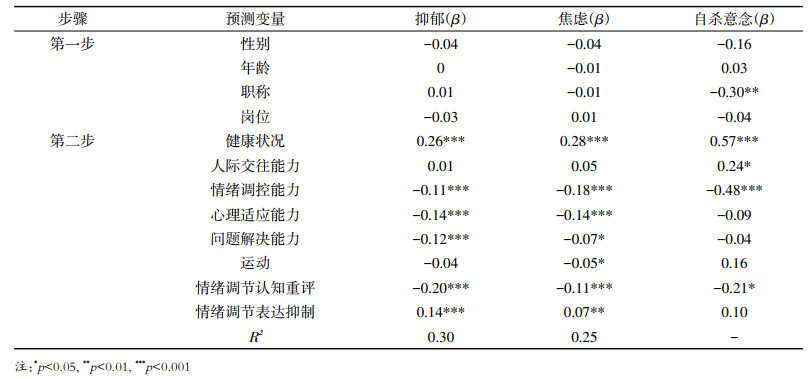

2)生活。关于生活中主要困难的调查显示,50%以上参与调查的科技工作者都选择了收入低(54.6%)。43.3%的人存在“工作忙不能照顾家庭”这个困难,同时30.5%的调查对象表示自己的困难包括“照顾老人有困难”,选择“住房困难”的也有近三成(29.9%)。通过回归分析发现收入和住房这些生活的硬件条件对于心理健康的影响是比较大的,而家庭关系紧张、子女养育压力大和家庭成员患病这些压力也造成科技工作者有更高的抑郁和焦虑情绪,更可能产生自杀意念(表 2)。

| 表 2 生活困难事件对科技工作者心理健康的回归分析 |

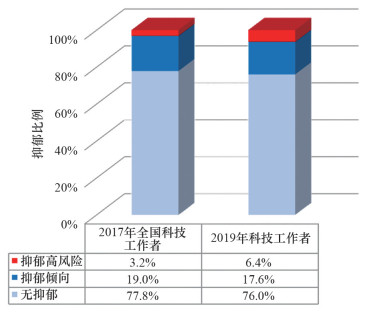

3)个人。本次调查针对科技工作者的一些个人特点与心理健康的关系进行了分析,着重集中在几个方面:身体健康状况,人际交往、情绪调控、心理适应和问题解决能力的自我评价,情绪调节策略。在控制了性别、年龄、职称和岗位类型等基本信息,回归分析显示身体健康状况与心理健康有显著的关系,身体状况越差,抑郁和焦虑的水平越高,也越可能有自杀意念。另一方面情绪调节策略也是影响心理健康的重要个人因素,当发生负面情绪时如果科技工作者可以更多采用转变和调整自己看待问题的角度这样的方式,抑郁、焦虑和自杀意念都相对更低,而当更倾向采取压抑自己的情绪时,会更多出现抑郁和焦虑的表现。与此对应的是当科技工作者认为自己有比较好的情绪调控能力时,总体心理健康状况也较好。心理适应和问题解决能力越强,抑郁和焦虑程度越低,人际交往能力越好,越少有自杀意念。运动的作用主要反映在对焦虑的缓解上,每周运动的次数越多,焦虑水平也越低(表 3)。

| 表 3 个人因素对科技工作者心理健康的回归分析 |

4)心理健康服务。本次调查显示仅有10.1%的科技工作者曾经寻求过心理咨询或其他心理健康服务。但有高达71.6%的人表示心理咨询是他们愿意使用的心理健康服务形式,也有超过一半(52.0%)的人表示愿意接受心理测评这种服务形式。科技工作者对于心理健康状况检测需求相当高,近八成(78.9%)的科技工作者认为需要像体检那样隔一段时间做一下心理健康状况检测。科技工作者心理健康服务需求的内容呈现多样性,职业发展与工作问题是本次参与调查科技工作者最关心的话题(63.7%),其次是调节情绪(61.3%),第三是教育孩子(44.7%),有关个人成长的提升自信(40.0%),人际交往(39.9%),婚姻与家庭关系(37.4%)的内容也有四成左右的科技工作者表示需要。

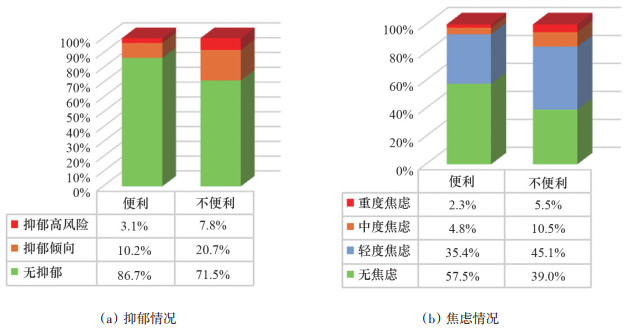

不过,调查结果显示科技工作者在使用心理健康服务上可能存在着一些阻碍。超七成(70.3%)的人表示获得心理健康服务不便利,高于2017年全国科技工作者的比例(67.2%)。同时在回答不便利的人群中有抑郁问题(χ2=328.11, p < 0.01)和焦虑问题(χ2=406.96, p < 0.01)的比例均高于认为服务便利的群体。自杀意念也呈现了相同的模式,在认为服务便利的科技工作者中有自杀意念的比例为6.4%,而在认为服务不便利的科技工作者中有自杀意念的比例上升为12.4%(χ2=99.20, p < 0.01),如图 8所示。

|

图 8 认为心理健康服务便利或不便利的科技工作者抑郁和焦虑的对比情况 |

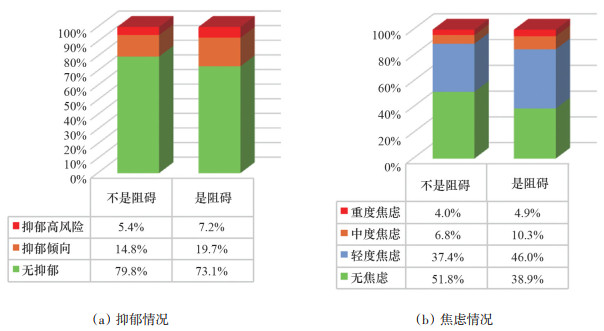

40.6%的科技工作者在回答获取心理健康服务时感知到的困难时选择了“费用过高”。另一方面科技工作者自身对于心理健康服务缺乏了解和污名化可能也是阻碍他们在需要的时候获取帮助的原因。近一半(49.2%)的受调查科技工作者表示“很担心”或“有些担心”,如果自己使用了心理咨询服务,会导致同事对自己有偏见。近60%成科技工作者认为阻碍自己求助心理咨询的困难在于“不能判断什么时候应该求助”(56.6%)和“不知道怎样或到哪里去求助”(56.3%)。在“不知道怎样或到哪里去求助”构成困难的群体中,存在抑郁和焦虑问题的比例要高于不认为这是困难的群体,如图 9所示。

|

图 9 不同求助困难的科技工作者抑郁和焦虑的对比情况 |

广大科技工作者承担着关乎国计民生的科研任务,是中国经济和社会发展的推动力量,关注他们的心理健康状况,了解他们的相关需求,可以为更有针对性地开展心理健康服务工作提供重要依据。

3.1 科技工作者心理健康状况及影响因素1)总体上存在一定比例的高危群体,需防微杜渐。

在全球疾病负担前20名中,排名最靠前的两个心理和精神疾病是重度抑郁和焦虑障碍,分别排在第2和第7[1]。本次针对逾一万名的科技工作者的调查发现,23.9%的科技工作者存在不同程度的抑郁表现,41.8%的人有轻度焦虑,8.7%中度焦虑,4.7%重度焦虑。无论是抑郁和焦虑的得分上还是存在相关症状的人群比例上,均高于2017年的全国科技工作者调查结果。同时本次调查中超过1/ 10的科技工作者在最近一年内产生过自杀意念。

抑郁症是仅次于缺血性心脏病的全球第二大致残病因[20]。到2030年,在造成中等收入国家疾病负担的排名中抑郁将位列第二[21]。抑郁的个体常表现为情绪低落,精力减退,注意力受损,兴趣丧失等,而专注力、创造性和浓厚的兴趣是科技工作者的核心要素,如果出现抑郁问题显然对他们的工作会产生极大的损害。与此同时,作为一种可导致严重后果的公共卫生问题,自杀往往与应激的生活事件和工作倦怠关系密切,而实施者并不一定有精神或心理疾患。因此及时了解科技工作者心理健康的状况和影响因素避免恶性的悲剧事件发生至关重要。科技工作者过度焦虑会严重危害其身心健康[22],尽管本次调查中的焦虑人群大多数属于轻度焦虑。但是考虑到心理疾病具有进行性,轻度问题可能会发展为重度疾病[23],现阶段对于心理障碍做到早发现、早诊断、早治疗,防微杜渐是很重要的。

2)工作压力和生活压力给科技工作者的心理健康带来挑战。

压力过程理论[24]中两个核心的要素是压力源和社会支持,压力会损伤个体的心理健康,而社会支持是保护因素。本研究中科技工作者的结果符合这一理论。首先在工作中,工作压力是最稳定的一个破坏心理健康的因素,工作压力大的科技工作者抑郁、焦虑和自杀意念都更高[25-27]。与此同时工作中来自同事和领导的支持是心理健康的保护因素,这些社会支持可以有效缓解工作压力[28],促进更良好的健康状况,从而减少由于健康问题带来的生产力的损失[5, 29]。

生活中压力往往被认为是解释人们健康的核心因素[30]。本次调查的生活压力大致可以分为经济因素(如收入低和住房条加不佳)以及家庭成员因素(如家庭关系紧张,子女教育压力大和家庭成员患病)这两类。调查结果显示收入低和住房条件不佳对于科技工作者的心理健康状况有显著的影响,收入水平越低,住房条件越差,抑郁和焦虑得分越高,同时低收入也与自杀意念的增高有关。作为保证生存的基本条件,收入和居住环境对心理健康有着重要的影响[31-32]。收入的问题除了会造成现实的经济紧张影响生活质量之外,还可能因为与期望的落差,导致科技工作者感到更高的压力[8]。另一方面家庭关系差或者需要照顾家庭成员也会形成压力源对心理健康造成损害[33-34],另外对于家庭成员困境的担忧也给身心健康带来不利影响[35],本次调查显示家庭成员患病会增加科技工作者抑郁、焦虑和自杀意念的风险,可能同时包含了因疾病带来的经济压力和精神压力,而精神压力方面可能有一部分是因担忧家人而产生的。

3)个体因素对科技工作者心理问题产生。

除了外部的环境,个体自身的因素也是心理健康的关键影响因素[7]。本次调查主要考察了四方面的个人因素,包括:身体(健康状况和运动),自我评价的日常常用技能以及情绪调节策略。本次调查显示身体健康状况越好,抑郁、焦虑和自杀意念的风险越低。身心健康是密切联系、互相影响的,两者的关系存在着复杂的生理和环境机制,有研究显示身体运动可能是其中的机制之一[14, 36-37]。本调查中,运动多的科技工作者焦虑水平也相对更低。

本次调查结果也显示了能否使用合理积极的情绪调节策略对于缓解和降低负面情绪的重要性。已有研究表明情绪调节问题与不同的心理障碍关系密切,如抑郁[17]、焦虑[38-39]、社交障碍[17],等。结果显示越倾向于对负面情绪采取压抑方式的科技工作者会有更高水平的抑郁和焦虑情绪,而越多采用改变自己的看法、态度以调整自己情绪的科技工作者抑郁、焦虑和自杀意念都相对更低。鉴于此,科技工作者如能通过接受指导和培训获得更适宜的情绪调节策略将有助于他们应对压力,当遇到事件和困难时可以更有效地降低对情绪的影响和对心理健康的损害。此外,本研究也表明一些日常技能,如良好的人际交往能力、更高的情绪调整能力,更好的适应生活中的变化、挫折和困难的能力,以及更强的解决问题的能力均对心理健康有显著的影响。

4)心理健康服务的客观和主观阻碍对科技工作者心理问题产生。

科技工作者的心理健康状况也与他们的心理健康服务可得性和主观使用意愿有关,这些是他们使用心理健康服务的主客观阻碍。首先超过70%参加调查的科技工作者表示无法便利地获得相应服务,而相比认为可以便利获得服务的科技工作者,这些大多数认为无法便利获得心理健康服务的科技工作者其出现抑郁、焦虑和自杀意念问题的比例均更高。大部分科技工作者不了解求助的途径,在他们中抑郁和焦虑的风险也是更高的。这样的情况一方面可能是由于心理健康服务资源的可得性不足,使得心理健康问题无法得到有效的预防和干预,从而导致了问题的迁延甚至恶化,另一方面也可能说明了对于那些出现了心理健康问题的科技工作者,当想要求助时可能往往发现无法便利地获得相应的帮助,甚至求助无门。但这两个可能性指向的均是目前的心理健康服务资源仍有较大的提升空间。当然这样的情况可能与我国目前整体心理健康服务体系的不完善、不健全有关,这也是中低收入国家在发展中的普遍问题[40]。

在主观困难方面科技工作者对于心理健康服务的使用的主要顾虑在于对于隐私的考虑,由于污名化也担心使用心理健康服务会遭受上级、同事和周围人的偏见,同时也会有费用的担忧。科技工作者自身对于心理健康服务缺乏了解和污名化的倾向也成为他们使用心理健康服务的绊脚石。同时,本次调查表明科技工作者对于心理健康服务是有需求的,且需求的内容很多元。服务形式上他们更青睐对隐私保障度高的服务,如超过七成的人表示愿意使用心理咨询,也支持定期的心理健康检测。

3.2 针对科技工作者心理健康工作的建议根据本次调查结果及分析,建议从下列方面进一步加强心理健康工作,逐步建立完善心理健康服务体系,更好地为科技工作者服务。

1)逐步建立和完善心理健康服务制度建设。主要包括以下3个层面。

在单位层面,构成包括主管领导、心理健康专家委员会,到心理健康专职人员、兼职人员、外聘精神科专家及各单位负责人的人员体系,并建立定期工作制度;在多元结合的心理健康服务体系中,要逐步明确心理测评、心理科普、心理咨询、心理培训等各个服务环节之间的流畅衔接,确立各领域服务的衔接规程制度;建立完善心理健康工作的考核评价制度。逐步设立心理健康工作的考评框架,对先进的集体和个人予以表彰奖励。

2)增强心理健康服务的资源供给。

支持鼓励有条件的单位工会联合相关部门设立心理咨询室,聘任兼职专业人员向职工提供心理咨询服务。支持鼓励各单位就近与具备专业资源的医院、诊所、心理咨询中心等机构签约绿色通道。建设科技工作者的网上心理咨询平台,提供便利的线上视频咨询渠道。其次加强心理健康服务专业队伍建设。参考北京市教委1:3000的专业人数要求,针对科技工作者的服务仍需增聘心理健康专业人员,其中全职专业人员尤为重要。这是因为全职专业人员工作身份稳定,能更好的针对各单位特色需求开展多样的工作计划,确保心理健康服务的连续性和发展性。组建一个服务科技工作者的全国心理健康服务人才库,以支持全国各地科技工作者的心理健康工作需求。以邀请和自愿申请相结合的方式,评估选拔心理咨询能力可靠的专业工作者,形成人才库,确保科技工作者所在单位开展心理咨询服务、心理科普讲座等工作时可以找到水平有保障的专业人员。

3)确立心理健康检测机制并增强科普服务工作。

将心理健康筛查纳入年度体检,通过网络平台提供5分钟内的快速筛查测评,当时获得使用者自己的心理健康状况报告;为初筛中存在心理健康问题的科技工作者提供进一步深入检测的入口链接;并为确实存在心理问题、需要干预的群体推送自我调整建议及心理咨询预约渠道。面对不定期的心理健康测评需要,在心理健康服务平台上长期提供心理健康自测,以便少数有需求的科技工作者随时随地使用服务。另一方面依托各单位的工会,针对常见的心理健康问题与困惑为主题,结合线下和线上形式,确保心理健康科普的标准和规范性的前提下加大相关的科普工作。

4)加强宣传,提高心理健康服务的知晓率和体验率。

知晓率不足会使科技工作者有需求但不知道如何找到服务;体验率不足,使科技工作者对实际的心理健康服务存在顾虑,难以主动寻求。建议应:在每年的3月开展心理健康宣传周活动,由各级工会及相关部门组织开展心理健康科普活动和服务体验活动;提倡各单位鼓励科技工作者每年至少体验一次心理健康服务,服务类别并不局限于心理咨询;各单位新入职的科技工作者参观了解本单位心理咨询室及其他心理健康服务资源,为新员工制定并发放心理健康服务手册,便于提升对可用心理健康服务咨询的知晓度和可获得性。(4)鼓励各单位加强心理健康服务的网络宣传,将心理健康服务资源放置在各单位网站或内网的首页位置。

4 结论科技工作者总体心理健康状况良好,但存在一定比例的高危人群,其中超过1/5的存在抑郁表现。轻中度焦虑状况在科技工作者中相对普遍。而在存在抑郁和焦虑问题的科技工作者中有自杀意念的比例比较高,有抑郁症状和重度焦虑问题的科技工作者中均有近1/2的人存在自杀意念。工作上的压力对科技工作者的心理健康有较大的破坏作用,而来自同事和上级的支持则有助于提升心理健康。生活上的经济压力、家庭关系、家人的状况均是影响科技工作者心理健康的重要因素。而科技工作者自身的健康状况,日常调节情绪的能力和策略以及适应环境和解决问题的能力也与其心理健康关系密切。心理健康服务的资源不足和使用的主客观障碍可能会增加心理健康问题发生和迁延加重的风险。需要加强相关心理健康服务的供给,重视科普和宣传,对科技工作者心理健康问题的及时预防和干预十分必要。

| [1] | Estimating the true global burden of mental illness World Health Organization(WHO). The global burden of disease:2010 update[R]. Geneva:WHO, 2011. |

| [2] | Bloom D E. The global economic burden of noncommunicable diseases[EB/OL].[2020-04-30]. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurden-NonCommunicableDiseases_2011.pdf. |

| [3] | Xu J, Wang J, Wimo A, et al. The economic burden of mental disorders in China, 2005-2013:Implications for health policy[J]. Bmc Psychiatry, 2016, 16(1):137. |

| [4] | 郭菲, 陈祉妍. 科技工作者心理健康需求与服务现状[J]. 科技导报, 2019, 37(11):18-27. |

| [5] | Yang T, Shen Y M, Zhu M, et al. Effects of co-worker and supervisor support on job stress and presenteeism in an aging workforce:A structural equation modelling approach[J]. International journal of environmental research and public health, 2016, 13(1):72. |

| [6] | Mark G, Smith A P. Occupational stress, job characteristics, coping, and the mental health of nurses[J]. British Journal of Health Psychology. 2012, 17(3):505-521. |

| [7] | Siegrist J, Li J. Associations of extrinsic and intrinsic components of work stress with health:A systematic review of evidence on the effort-reward imbalance model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, 13(4):432. |

| [8] | 徐世勇, 李钢. 我国科技工作者工作压力状况的实证分析与启示[J].太原:生产力研究, 2005(1):127-128. |

| [9] | Jenkins R, Bhugra D, Bebbington P, et al. Debt, income and mental disorder in the general population[J]. Psychological Medicine, 2008, 38(10):1485-1493. |

| [10] | Gresenz C R, Sturm R, Tang L. Income and mental health:Unraveling community and individual level relationships[J]. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 2001(4):197-203. |

| [11] | Merz E M, Consedine N S, Schulze H J, et al. Well-being of adult children and ageing parents:Associations with intergenerational support and relationship quality[J]. Ageing & Society, 2009, 29:783-802. |

| [12] | Liu H, Waite L. Bad marriage, broken heart? Age and gender differences in the link between marital quality and cardiovascular risks among older adults[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2014, 55:403-423. |

| [13] | Bajaj S, Singh H J. Comparative study of depression and family environment among male and female adults[J]. Journal of exercise science and physiotherapy, 2018, 14(1):12-15. |

| [14] | Ohrnberger J, Fichera E, Sutton M. The relationship between physical and mental health:A mediation analysis[J]. Social Science & Medicine, 2017, 195:42-49. |

| [15] | Walsh R. Lifestyle and mental health[J]. American Psychologist, 2011, 66(7):579-592. |

| [16] | Gloria C T, Steinhardt M A. Relationships among positive emotions, coping, resilience and mental health[J]. Stress and Health, 2016, 32(2):145-156. |

| [17] | Gross J J, Munoz R F. Emotion regulation and mental health[J]. Clinical Psychology:Science and Practice, 2011, 2(2):151-164. |

| [18] | Phillips M R, Zhang J, Shi Q, et al. Prevalence, treatment, and associated disability of mental disorders in four provinces in China during 2001-2005:An epidemiological survey[J]. Lancet, 2009, 373:2041-2053. |

| [19] | Rüsch N, Zlati A, Black G, et al. Does the stigma of mental illness contribute to suicidality?[J]. The British Journal of Psychiatry, 2014, 205(4):257-259. |

| [20] | MHCC President renews call for increased spending on Mental Health[EB/OL].(2015-06-15)[2020-04-30]. http://www.mentalhealthcommission.ca/English/article/74306/june-16-2015-mhcc-president-renews-callincreased-spending-mental-health. |

| [21] | Mathers C D, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030[J]. PLoS Medicine, 2006, 3(11):2011-2030. |

| [22] | Remes O, Brayne C, van der Linde R, et al. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations[J]. Brain and Behavior, 2016, doi:10.1002/brb3.497. |

| [23] | Demyttenaere K, Bruffaerts R, Posada-Villa J, et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys[J]. JAMA, 2004, 291(21):2581-2590. |

| [24] | Pearlin L I. Stress and mental health:A conceptual overview, Edited by, & Tony N. Brown. A handbook for the study of mental health:Social contexts, theories, and systems[M]. Sydney:Mental Health Nursing, 2009. |

| [25] | Harvey S B, Modini M, Joyce S, et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems[J]. Occupational and Environmental Medicine, 2017, 74(4):301-310. |

| [26] | Theorell T, Hammarstrom A, Aronsson G, et al. A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms[J]. BMC Public Health. 2015, 15(1):738. |

| [27] | Loerbroks A, Cho S I, Dollard M F, et al. Associations between work stress and suicidal ideation:Individualparticipant data from six cross-sectional studies[J]. Journal of psychosomatic research, 2016, 90:62-69. |

| [28] | Sanne B, Mykletun A, Dahl A A, et al. Testing the Job Demand-Control-Support model with anxiety and depression as outcomes:The Hordaland Health Study[J]. Occupational Medicine, 2005, 55:463-73. |

| [29] | Almedom A M. Social capital and mental health:An interdisciplinary review of primary evidence[J]. Social Science & Medicine, 2005, 61(5):943-964. |

| [30] | Slavich G M. Life stress and health a review of conceptual issues and recent findings[J]. Teaching of Psychology, 2016, 43(4):346-355. |

| [31] | Reading R. Debt, social disadvantage, and maternal depression[J]. Social Science & Medicine, 2000, 53:454. |

| [32] | Lewis G, Bebbington P, Brugha T, et al. Socio-economic status, standard of living and neurotic disorder[J]. Lancet, 1998, 352:605-609. |

| [33] | Thomas P A, Liu H, Umberson D. Family relationships and well-being[J]. Innovation in Aging, 2017, 1(3):1-11. |

| [34] | Rook K S. The health effects of negative social exchanges in later life[J]. Generations, 2014, 38:15-23. |

| [35] | Fingerman K L, Cheng Y P, Birditt K S, et al."Only as Happy as the Least Happy Child:Multiple Grown Children's Problems and Successes and Middle-aged Parents' Well-Being."[J]. The Journals of Gerontology, Series B:Psychological Sciences and Social Sciences, 2012, 67(2):184-93. |

| [36] | Das P, Naylor C, Majeed A, et al. A. Bringing together physical and mental health within primary care:A new frontier for integrated care[J]. Journal of the Royal Society of Medicine, 2016, 109(10):364-366. |

| [37] | Clegg A, Barber S, Young J, et al. Do home-based exercise interventions improve outcomes for frail older people? Findings from a systematic review[J]. Reviews in Clinical Gerontology, 2012, 22(1):68-78. |

| [38] | Cisler J M, Olatunji B O, Feldner M T, et al. Emotion regulation and the anxiety disorders:An integrative review[J]. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2010, 32(1):68-82. |

| [39] | Campbellsills L, Barlow D H, Brown T A, et al. Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders[J]. Emotion, 2006, 6(4):587-595. |

| [40] | Rathod S, Pinninti N, Irfan M, et al. Mental health service provision in low- and middle-income countries[J]. Health Services Insights, 2017, 10:1-7. |

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China