一国的食品安全形势与其经济发展水平密切相关,各国在不同的历史阶段,影响食品经济的消费者收入水平、消费理念,生产者的规模化程度、技术手段,食品供求状况等均不相同,因而会面临不同的食品安全问题。此外,在经济发展的同时,必然要建立与之相匹配的法律法规体系。本文从人均国内生产总值(GDP)的视角,对比中、美两国在不同经济发展阶段中食品安全特征的共性规律,梳理中、美两国食品安全法律法规的演进,并对中国未来食品安全问题进行展望。

1 基于中、美对比的经济发展与食品安全特征分析 1.1 粮食安全先于食品安全从古到今,人类的食物消费先后经历了从短缺到丰裕的历程。在食物极度短缺的时代,由于食物数量无法满足人们的需求,果腹成为人类所面临的最大问题。

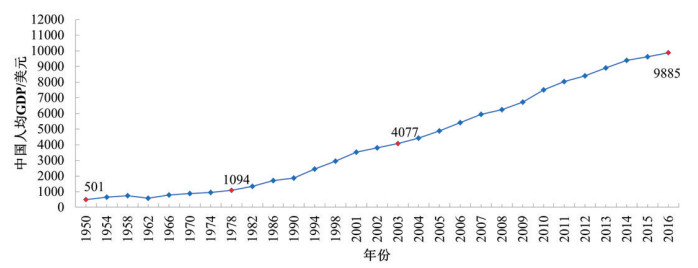

新中国成立初期,中国农业生产条件落后,温饱问题是食品领域的第一难题。从新中国成立到改革开放,中国食品领域所面临的主要问题是粮食短缺,食品卫生次之,这一时期中国人均GDP[1]从1950年的501美元上升至1978年的1094美元(图 1)。

| 图 1 1950—2010年中国人均GDP变化图 Figure 1 Changes in China's GDP per capita from 1950 to 2010 |

食品安全问题虽古而有之,但它在自给自足的封建经济社会和市场化初期都不是一个社会性问题。从某种程度上讲,引发当前主要食品安全问题的诱因大多是一些现代因素,如以农药、化肥为代表的化学制品的发展,加工环节超量超范围使用食品添加剂,食品产业链的延长和食品消费的多元化,以及市场经济发展初期的过度功利化等。对中、美的人均GDP与食品安全特征进行分析,可以得出以下特征。

1)第一阶段:人均GDP 1000~4000美元。

(1)美国经济发展水平与食品安全特征:19世纪后半叶。

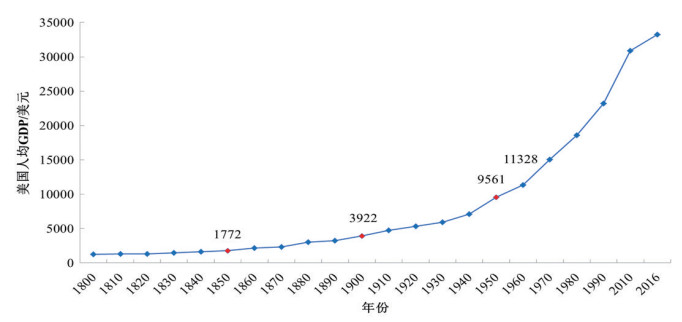

19世纪后半叶,随着美国市场经济的发展,食品产业也取得了长足进步,但是食品界的掺杂使假行为猖獗。作家厄普顿·辛克莱(Upton Sinclair,Jr)在1906年出版的《The Jungle》[2]一书,刻画了当时美国肉类加工业使用有毒防腐剂、染色剂,生产环境肮脏的问题,引发了公众对食品卫生和安全的强烈反响[3]。诚信丧失、欺诈盛行的这段时期被称为“美国历史上最无耻的时代”[4]。在这一时期,美国的人均GDP大致在1800~4000美元[1](图 2)。

| 图 2 1800—2016年美国人均GDP变化 Figure 2 Changes in GDP per capita of the United States from 1800 to 2016 |

(2)中国经济发展水平与食品安全特征:1978年—2002年。

1978年改革开放后,中国食品产业开始进入迅速发展时期。改革开放后,随着家庭联产承包制的推行和化肥、农药等化学投入品在农业领域的使用,中国的粮食产量迅速提高,粮食短缺问题得到根本缓解。随着改革的推进,中国食品产业开始进入迅速发展时期,食品工业和餐饮行业以国有企业和集体企业为主的格局,以及政企不分的行业发展模式也发生了根本改变,快速发展的食品产业开始出现泥沙俱下,良莠不分的混乱局面,食品污染事件逐渐增多,成为一个较为严重的食品安全问题。由以上分析可以看出,这一时期,中国经历了从关注不洁食物的食品卫生阶段,到关注掺杂使假的食品安全阶段的转变。这一时期,中国的人均GDP已经从1978年的1000多美元上升到2002年的近4000美元。这一数值变化与美国19世纪后半叶的情况较为类似。

2)第二阶段:人均GDP4000~10000美元。

(1)美国济发展水平与食品安全特征:20世纪前半叶。

20世纪前半叶,随着化学工业的快速发展,美国食品产业的风险来源迅速演变为农药、兽药等有害物质残留超标。与之相伴,因工业污染和农用化学品使用所带来的土壤污染、水污染等环境问题也逐渐成为食品安全领域的难题。在这一时期,美国的人均GDP大致在4000~10000美元。1943年至1945年美国人均GDP曾短暂出现超过10000美元的现象,其原因是美国参加了第二次世界大战,战争对经济增长的短期刺激所致。

(2)中国济发展水平与食品安全特征:2003年至今。

加入WTO至今,中国经济发展水平快速提升,这十几年间来自种植、养殖环节的风险成为中国食品安全领域的一个大问题,主要表现为瓜果蔬菜甚至主粮中的农药残留超标,畜禽肉中的兽药残留超标。这一特征与美国20世纪前半叶的情形有着惊人的相似之处。中国人均GDP从2003年的4077美元上升到2016年的9885美元。对比美国数据可以发现,这一数值与美国1950年人均9561美元的水平基本相当。

3)中、美对比的初步结论。

通过以上数据可以看出,改革开放至今,中国经济发展历程大致与美国1850年至1950年的发展历程相当。从中、美两国食品安全形势的相似性看,当人均GDP在1000~4000美元,由于经济发展水平低,食品行业技术、管理水平无法达到现代的良好规范水平,一线从业人员的受教育程度和道德素质也参差不齐,普遍存在食品卫生问题,掺杂使假是危及食品安全的主要问题;当人均GDP提升到4000~10000美元时,食品生产的产业化程度日益提高,技术发展对食品产业的影响迅速增大,农药、兽药残留超标等技术性因素所带来的安全风险是食品安全领域面临的主要问题。

从中国食品安全形势的特殊性看,由于食品产业在一个较短的时期内快速发展,其不安全隐患实际上不仅包含了美国不同发展阶段的某些因素。另外,由于某种历史原因所导致的传统价值观念缺失、外来精致利己主义的影响以及市场秩序的不健全,导致经济利益驱动型掺假泛滥。所以,中国近些年所出现的大量食品安全问题,既是特定的历史阶段性特征,也有当今时代与食品相关的技术变革所带来的新特征[5]。

2 不同经济发展水平下中美食品安全法律法规演进对比研究 2.1 以解决粮食安全和食品卫生为目标的阶段由于中国改革开放前农业生产条件落后,农产品产量极低,建国后到改革开放前,中国食品领域经历了以粮食短缺和食品卫生问题为主的阶段,与中国不同,美国在18世纪独立后至今并未经历粮食短缺阶段,美国独立前后有关食品的法律主要涉及到高附加值的商品的税收和贸易问题,如1764年的《食糖法》、1773年的《茶叶法》,食品质量和安全问题尚未完全进入到立法者的视野中。

1978年以前,中国食品安全法律法规演进有以下特征。在改革开放以前,中国面临的最大问题是粮食短缺,其次为食品卫生问题。根据相关资料,中国20世纪60—70年代食品安全事件多为消费环节发生的食品中毒事件,如1972—1978年哈尔滨市共发生91起食物中毒,人数达3247人,多为食用肉类、剩饭类等食品引起中毒[6-7]。这段时间中国食品安全在某种意义上等同于食品卫生,相应的食品法律法规和监管也侧重于食品卫生。

新中国成立之初,中国制定了包括《清凉饮料食物管理暂行办法》和《国务院关于组织城市、工矿区和林区、部队、工厂、学校等集体食堂单位储存和加工冬、春季自用蔬菜的通知》等关于食品卫生和监管的法规。受苏联卫生防疫体制的影响,中国最早是由卫生部门负责食品卫生的管理,自1953年政务院第167次政务会议批准后,中国成立了各级卫生防疫站,开展食品卫生监督检验和管理工作。1954年原卫生部颁布的《卫生防疫站暂行办法和各级卫生防疫站标志》中规定卫生防疫站的职责包括食品卫生的监督等14项内容。1964年,原卫生部发布了《卫生防疫站工作试行条例》,进一步明确卫生防疫站的性质、任务、工作内容,食品卫生监督也是其工作内容之一[8]。到1965年底,全国共有各级卫生防疫站达2499个,卫生技术人员6万余人,卫生防疫机构取得了长足的发展。然而,卫生防疫站的核心职能是卫生防疫,食品卫生监督工作一直处于边缘化状态[9]。

1956年前后,随着国家对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造的结束,中国建立了一套专业化分工色彩浓厚的苏联式工商业部门管理体制。当时的食品加工业领域,产品产量小、品种少、加工度低,企业组织形式以公有制主导、政企不分,餐饮领域主要由国有企业和集体企业一统天下。粮食部、农业部、商业部、轻工部、化学工业部、供销合作社对外贸易部都成立了各自的食品生产和经营部门,同时还建立了食品卫生检验和管理机构来保证产品质量。

在此阶段,中国的主要食品安全问题是由于技术落后、缺乏食品安全知识所导致的,如加工中加热不充分,运输、贮藏和销售环节包装、冷藏技术落后导致微生物污染,消费环节食用变质食物引起食物中毒[10]。为加强制品卫生管理,防止食物中毒和食源性疾病的发生,1965年中国颁布了首部中央层面的综合食品卫生管理法规——《食品卫生管理试行条例》,条例中规定了食品生产、经营(包括生产、加工、采购、贮存、运输、销售)单位应遵守的卫生要求,并提出食品生产、经营单位及其主管部门要把食品卫生工作纳入生产计划和工作计划;卫生部门制定主要的食品卫生标准,并事先与有关主管部门协商一致;食品生产、经营主管部门负责所属单位的食品检验工作,卫生部门应当进行抽查检验。

从以上内容可以发现,中国改革开放以前,人均GDP在1000美元以下时,中国并没有开展真正意义上的食品安全监管,食品安全方面的法律法规以食品卫生保障为重点,此时,中国实行的是以主管部门管控为主、卫生部门监督管理为辅,寓食品卫生管理与企业管理和行政管理之中的体制[11]。

2.2 以食品掺假为食品安全主要特征的阶段 2.2.1 美国食品安全法律法规(1820年至19世纪后半叶)1812年英美战争后,美国食品产业取得了长足进步,但是存在着卫生和质量问题,食品公司为获得更多利润进行食物造假,如化学物质进行保鲜、掩盖食物中腐烂的痕迹、伪造食物的颜色和纹理等。到了19世纪60年代,以工业化社会姿态崛起的美国,化学性危害构成了食品安全问题的核心,大量食品生产商为降低成本,加入化学成分、色素和防腐剂以改变劣质食品的外观、气味和味道,严重危害人民的健康和生命。由于食品质量缺乏最基本的标准,美国劣质食品泛滥,甚至供应战场和士兵的食品都是劣质的。

为应对食品卫生和食品掺假问题,1820年,以专家和志愿者为基础的美国药典委员会(The United States Pharmacopieial Convention,USP)成立,其工作内容之一是为食品和药物成分的纯度、质量、效力、标签、鉴别建立和颁布标准[12- 13]。1862年时任美国总统的林肯(Abraham Lincoln)任命韦瑟里尔(Charles M. Wetherill)为农业部的首席药剂师,从此开始了化学局(Bureau of Chemistry)的组建,该机构是美国食品药品监督管理局(FDA)的前身[14]。1870年起,美国各州自陆续出台各类专项食品法,如对人造黄油、添料加工或仿制的干酪和混合面粉征收鉴别税,但各州食品法形式多样、执行标准不一,食品法监管不力的问题在19世纪末已经暴露无遗。19世纪80年代开始100多个关于食品和药品的议案一再被提交到国会,然而,由于美国多方政治力量的角逐,尤其是代表生产“掺假”食品企业和批发商利益的议员的反对,联邦政府始终没有能够出台全国统一的食品法律[15]。

1883年,美国农业部化学家哈维·韦利(Harvey W. Wiley)进一步对食品掺假问题展开深入研究,并引起人们对食品掺假问题的广泛关注,1898年以他为首的“食品标准委员会”成立。随着当时科技的进步,以及来自企业界的呼吁以及社会舆论的压力,美国国会迫于压力着手开展食品掺假问题的调查,并逐渐认识到“掺假”对公众健康的危害。1906年,《纯净食品及药物管理法》(Pure Food and Drugs Act)在经过25载的磨难后终于得以通过,该法由农业部化学局执行,规定食品生产商生产的食品要配带商标,真实标明所含成分,不得掺假。同一天还通过了《联邦肉类检查法》[16](Federal Meat Inspection Act, FMIA),该法规定从活畜到罐头都要接受政府的严格检查,并由当时隶属于美国农业部的动物产业局(Bureau of Animal Industry, BAI)负责实施。几经变迁,负责肉类检验的动物产业局在1981年变成了食品安全与检验服务局(Food Safety and Inspection Service, FSIS),成为美国食品安全监管的两大机构之一。

1927年,农业部化学局更名为食品、药品和杀虫剂管理局(Food, Drug, and Insecticide Administration)。1931年,按《农业拨款法》,食品、药品和杀虫剂管理局缩写为食品和药品监督管理局(Federal Drug and Food Administration, 以下简称FDA),这标志着美国食品安全监管开始走上法制化道路[15],极大的遏制了食品生产经营领域的违法行为。从法律法规及监管规制来看,此段时期美国食品相关法律法规主要是为应对食品卫生和掺杂使假等问题。

2.2.2 中国食品安全法律法规(1978—1992年)改革开放后,中国经历了从关注不洁食物的食品卫生阶段,到关注掺杂使假的食品安全阶段的转变。

1)从改革开放到加入世贸组织,以食品卫生监管为主。

改革开放初期,中国一些地方的食物中毒事件多发并呈现上升趋势,1979年,河南省中毒人数高达15487人[17],而河北省中毒人数也达9570人,次年该数字上升至16974人[18];1979—1981年,浙江省食物中毒人数由3464人上升至7677人[19]。为应对急性中毒事件增多的严峻形势,卫生部在1979年正式颁发《中华人民共和国食品卫生管理条例》,该法包含食品卫生标准、食品卫生要求、食品卫生管理进出口食品卫生管理以及相应的奖励和惩罚等内容,但是该条例也存在不足,如对卫生监督部门执法职责缺少具体要求,对违反条例、标准造成中毒事故的处罚没有明确规定等。

根据卫生部门的统计资料,到1982年中国的食品卫生合格率仅61.5%,为提升中国食品卫生水平,在总结建国以来食品卫生监督、管理工作的经验教训的基础上,当时的卫生部、商业部、第一轻工业部、中央工商行政管理局、全国供销合作总社联合制定了《中华人民共和国食品卫生法(试行)》,该法于1983年7月1日实施的同时《中华人民共和国食品卫生管理条例》即行废止,从此,中国食品卫生的监管从之前的规章、行政法规上升到法律层面[20]。该法规定了食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具、设备的卫生要求,还对食品卫生标准和管理办法的制定、食品卫生管理、食品卫生监督以及相应的法律法律责任进行了规定。该法提出“国家实行食品卫生监督制度”,从法律角度明确了卫生行政部门在食品卫生监管中的主体地位,增强了卫生监督执法的权威性,也有利于提高执法力度[21]。但是,该法没有完全取消各类主管部门对食品卫生的管理权,当时的商业部、工商、畜牧兽医等部门依然承担一些特殊场所的食品卫生监督工作。

《中华人民共和国食品卫生法(试行)》的出对食品卫生水平的提升起到了一定的效果。以培陵地区为例,1984—1991年食品卫生监测合格率从不到60%上升至70%以上[22]。然而,由于中国食品产业格局的急剧变化和各类经营主体的进入,一些企业为牟取私利,开始掺杂使假,出现严重的食物中毒事件。例如,1989年9—11月,广东省肇庆、陆丰、潮阳等地相继发生假酒致人中毒的恶性事件,死亡52人,致失明9人,多人住院。

通过总结可以发现,由于1992年以前国内还不是市场经济,因此,以公有制为主体的食品企业较少为了谋取经济利益而偷工减料、违规掺假,但是随着各类经营主体的不断进入,掺杂使假问题偶有发生。此外,这一阶段中国的化学工业水平较低,农作物化肥、农药施用量有限,所以由环境污染导致的食物重金属超标、过量的农药残留等情况也远没有今天严重。这个阶段,中国食品卫生合格率较低,仍然以食品卫生监管为主。

2)1993—2002年,食品安全问题初见端倪,食品卫生监管已难以满足实际需求。

1992年,中国提出建立社会主义市场经济目标,国有企业改革步入产区改革阶段,退出食品工业以及食品流通、餐饮等竞争性领域,一大批私有企业进入食品行业。1993年3月,管理食品生产的轻工部和商业部被撤销,肉制品、酒类、植物油、乳制品等食品饮料制造业脱离行政体制,走上重经济效益的市场化之路。但随之而来的问题是,在经济转型中如何实现对食品企业的监管。

为进一步建立健全法律法规,加强对食品企业的监管和保障食品卫生,1995年10月,全国人大正式通过《中华人民共和国食品卫生法》,该法规定“国务院卫生行政部门主管全国食品卫生监督管理工作”,明确卫生部门在食品卫生监督管理中的主导地位,并废除原有食品生产、经营单位主管部门相应的管理职权。该法的实施有利提升了中国的食品卫生水平,食源性疾病、食物中毒等问题得到有效遏制。在《食品卫生法》实施后的几年里,全国食品中毒事故和中毒人数也出现了双双下降的喜人趋势。根据卫生部对全国21个省市9大类239种市售食品监测数据显示,1994年,中国食品卫生平均合格率为82.3%,2001年上升至88.6%,2003年为97.1%。

然而,与食品卫生水平逐步提高相伴的是,中国食品领域开始出现一些新风险源。第一,某些地方发生了在食品中人为掺杂使假,甚至生产、销售有毒食品的恶性案件。1998年1月26日,山西朔州发生用工业酒精勾兑白酒的恶性案件,该事件导致27人中毒死亡,700多人中毒住院治疗,一度让山西白酒发展坠入低谷。第二,在食用农产品的种植环节,在农业科技推动作物产量提高和品种增加的同时,农户不科学使用农药,甚至使用违禁农药,土壤、地下水重金属超标等问题也日益严重。2000年以后,中国农产品出口由于农残超标受阻日益严重。2001年广东省中山市发生因食用含有机磷农药残留的通心菜引起78人食物中毒的事件[23]。第三,在养殖环节,养殖户为防控疾病或提高畜禽的瘦肉率,违规使用兽药甚至非法添加有毒物质。以“瘦肉精”为例,尽管1999年初农业部发布1号文件,明确禁止生产和使用“瘦肉精”饲料,当年“瘦肉精”的检出率仍高达19.8%。中国出现的这些问题表明,传统的“食品卫生”概念已无法涵盖影响中国食品风险的主要特点,取而代之的应是含义更广的“食品安全”概念。

2.3 以技术性食品风险为食品安全主要特征的阶段 2.3.1 美国食品安全法律法规(20世纪前半叶至1950年)1909年,德国化学家弗里茨·哈伯(Fritz Haber)发明合成氨的方法,化肥工业开始发展。19世纪70年代至20世纪40年代中期,含有氟、砷、硫、铜、锌等元素的无机化合农药和双氯苯基二氧乙烷(DDT)为代表的有机农药相继被制造和推广。这些化学工业应用于食物生产过程中造成果蔬中农药残留超标、肉中兽药残留超标,给食品安全带来挑战。1962年,美国生物学家蕾切尔·卡森出版《寂静的春天》,该书向世人预测了农药DDT对人类环境的危害,引发全社会对生存环境的急切关注[24]。进入20世纪的美国,食品添加剂在食品工业中开始应用,超量和超范围使用食品添加剂等新的食品安全问题也随之产生。

为应对以上技术性诱因所导致的食品安全问题,美国在20世纪出台了一系列的法律法规,如《联邦进口牛奶法》(1927年)、《罐头制造商修正案》(1930年)、《联邦食品、药品和化妆品法》(1938年)、《公共健康服务法》(1944年)。其中《联邦食品、药品和化妆品法》,提供了一系列食品标准,如食物成分鉴定标准、食品质量标准、罐头制造商的操作标准等。1939年,美国第一套《食品安全标准》公布,标准涉及番茄罐头、番茄浓汤以及番茄酱。1949年,FDA首次颁布食品行业规范—《食品中有毒化学物质评估程序》(Procedures for the Appraisal of the Toxicity of Chemicals in Food)(后称“黑皮书”)[14]。

可见,这段时期随着食品添加剂、农药、化学在食品中的大量使用,技术性手段在提升食品产业化水平的同时,也给美国食品安全监管带来了风险。

2.3.2 中国食品安全法律法规(2001年至今)进入21世纪后,中国食品安全事件密集爆发,仅2003年,中国就发生了工业酒精兑制假酒案件和安徽阜阳“大头娃娃”事件等恶性食品安全事件。这些恶性事件让中央政府重新审视中国的食品法律法规和监管体制。2003年后中国密集出台了多部食品安全监管法律法规,并最终出台了《食品安全法》及其修订版。

2003年,国家质量监督检验检疫总局通过《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》(后由2005年颁布的《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》所替代),该法提出“食品质量安全市场准入制度”,要求从事食品生产加工的企业(含个体经营者),必须获取食品生产许可证,所生产加工的食品必须经检验合格并加印(贴)食品质量安全市场准入标志,各级质量技术监督部门负责组织实施食品质量安全市场准入制度。同年,国务院在原国家药品监督管理局的基础上,组建了食品药品监督管理局,增加了食品管理的职能,但是食药局仅为副部级单位,食品管理权仍分散在卫生、农业、商务部等正部级单位,这使得食品安全执法活动缺乏统一和连贯性。

2004年,《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》确立了“分段监管为主、品种监管为辅”的食品安全监管体制,农业部门、质检、工商、卫生、食药局等部门分别负责种植养殖、生产加工、市场流通、餐饮消费这4个环节[25]。2004年底,为完善食品质量安全市场准入工作,《食品质量安全市场准入审查通则(2004版)》颁布。为建立健全应对突发重大食品安全事故的救助体系和运行机制,2005年中国出台《国家重大食品安全事故应急预案》(2011年10月5日进行了修订),将重大食品安全事故分为4级,并对其组织体系、工作机制等进行了规定。为加强出入境口岸食品卫生监督管理,2006年《出入境口岸食品卫生监督管理规定》(2015年修订为《国境口岸食品卫生监督管理规定》)出台。

2006年,《中华人民共和国农产品质量安全法》颁布,规定了农产品质量安全标准、产地、生产、包装和标识等方面的要求。2007年《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》对严格企业的行为规范,加大对违法行为的处罚力度方面做了一系列规定。同年,国家质检总局发布《食品召回管理规定》(现已废止,2015年国家食药总局发布《食品召回管理办法》),对食品的召回及监督管理进行规定;原卫生部发布《新资源食品管理办法》。

一系列法律法规的实施和分段监管体制的运行,对确保中国的食品安全水平起到了积极的作用。根据农业部的监测结果,2003年,中国蔬菜农残合格率为83.6%,2011年该数据上升至97.4%。同期,畜产品和水产品有关质量指标抽检合格率也呈上升态势。同时,国家质量监督部门对全国食品质量抽查合格率也呈现上升趋势:从2005年80.1%上升到2011年的96.4%。

2008年“三聚氰胺”等食品安全事件的发生,使得整个社会对食品安全的关注度大大提升,同时暴露出多部门监管存在的职能交叉、权责不清等问题,也推动了中国食品安全监管进程。2008年国务院机构改革,将国家食品药品监督管理局合并至卫生部,确立卫生部为食品安全监管的协调部门[26]。同年,《乳品质量安全监督管理条例》的颁布,对生鲜乳收购、乳品生产和销售、各环节监管部门的职责分工和法律责任、乳品质量安全国家标准的制定都作了规定。2009年国家工商总局发布《流通环节食品安全监督管理办法》(2015年废止)和《食品流通许可证管理办法》(2015年废止)。

2009年2月28日,全国人大通过《食品安全法》,并于2018年6月1日正式实施。《食品安全法》是在中国食品安全形势日益严峻的形势下出台的,是中国食品安全法律建设的标志性成果,该法引入了风险监测和风险评估制度,理顺食品安全标准体系,明确食品不得实施免检,建立了食品召回制度,将食品生产经营者确定为食品安全的第一责任人,明确国务院设立食品安全委员会,减少分段监管中的监管盲区。从“卫生”到“安全”的转变表明中国食品安全从立法观念到监管模式发生了重大转变[27]。然而,该法依然没有彻底改变传统多头分段管理体制,还存在食品安全标准立法仍不完善、食品安全风险监测评估体系缺失、对企业惩处力度不够等问题[28]。由于国务院将卫生部门作为综合协调部门后,在具体的食品安全监管实践中,各个监管部门之间的工作权限仍然存在重复和交叉现象。为配合《食品安全法》的实施,2009年7月24日《食品安全法实施条例》公布,该条例进一步落实企业作为食品安全第一责任人的责任,强化各部门在食品安全监管工作中的分工与协调,并将启动风险评估的情形、重大事故问责、召回制度等规定具体化。

2010年,中国实行食品安全委员会制度,开创了中国分段监管格局下的综合协调监管时代[29]。同年,原卫生部为规范食品安全风险评估工作出台《食品安全风险评估管理规定》;食品药品监管部门为进一步加强餐饮服务食品安全监管工作发布《餐饮服务许可管理办法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》两个文件。

2011年中国发生双汇“瘦肉精”事件,不容乐观的食品安全形势推动中国食品监管体制的持续改革,最终形成统一监管体制。2011年10月,国家食品安全风险评估中心在北京成立,标志着以风险评估、监测为基础,更加科学的食品安全监管体制的逐步形成。2013年初,随着国务院机构调整步伐的开始,国家食品药品监督管理总局诞生,将原食品安全办、国家食品药品监管局以及国家工商总局、国家质检总局承担的食品安全监管职能整合在一起。这一变化意味着,由农业部和国家食品药品监督管理总局两大部门主要负责的新食品安全监管体制形成。2013年后,国家食品药品监督管理总局制定了《食品安全抽样检验管理办法》、《食品召回管理办法》、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《保健食品注册与备案管理办法》等一系列部门规章,对食品安全风险监测工作、食品召回、食品生产经营、食用农产品市场销售、保健食品注册与备案等工作进行规范。

这些法律法规的出台有力推动中国食品安全水平整体趋好,2001年中国食品卫生合格率为90.8%,“瘦肉精”污染监测平均合格率为65.2,到2015年中国食品监督抽检合格率达96.8%,2013年畜产品“瘦肉精”抽检合格率高达99.7%。然而,不可否认的是,中国食品安全问题依然严峻,2011—2013年全国侦破各类食品安全犯罪案件从5200余起增至32000余起[30]。社会公众希望加大对食品安全违法行为的惩治力度,党中央将食品安全工作提升到前所未有的高度,提出要用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众“舌尖上的安全”。

在此背景下,中国在《食品安全法》出台6年后对其进行了修订,于2015年10月1日开始实施。新修订的《食品安全法》以法律形式固定了监管体制改革成果,完善统一权威的食品安全监管机构;建立最严格的全过程监管制度,进一步强调企业主体责任和监管部门的监管责任;建立最严格的法律责任制度,发挥重典治乱威慑作用;更加突出预防为主、风险防范;国家建立食品安全全程追溯制度、食品召回制度;加强对食用农产品、高毒和剧毒农药的管理;实行食品安全社会共治,充分发挥媒体、消费者等利益相关者的作用[31-32]。2016年,作为配套的新《食品安全法实施条例》颁布,具体内容包括明确食品安全委员会职责,将食品安全纳入国家普法教育,增加了食品安全风险监测的负责部门并明确风险监测通报机制等。2018年3月,党的十九届三中全会通过的《深化党和国家机构改革方案》提出组建国家市场监督管理总局,不再保留国家食品药品监督管理总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局。通过整合部门职能,构建全流程、全链条式监管机制和监管体系,这也意味着中国食品安全监管进入新的阶段[33]。

综上可以发现,2003年至今,中国处于食品安全风险凸显和食品安全事件高发期,经济利益驱动型掺假仍未遏制,种植、养殖环节农兽药残留超标以及加工环节超量超范围使用食品添加剂等风险日益凸显,此外,还出现了食品相关的技术变革所带来的新特征,不同历史阶段的食品安全特征交织,加剧了中国食品安全的复杂性,也给中国食品安全的监管带来难度。预期在中国迈入高收入国家之前,中国将持续处于食品安全风险高发期和矛盾凸显期。

3 中、美食品安全法律法规演进对比及未来中国食品安全法律法规展望当中国经济处于人均GDP在1000美元以下时,以面对以解决粮食安全为目标,针对食品卫生问题仅出台了一些法规和规章,几乎没有建立有效的食品安全监管体制。而以应对食品卫生为目标的《中华人民共和国食品卫生管理条例》和《中华人民共和国食品卫生法(试行)》都在经济发展的“起飞阶段”,人均GDP水平刚刚越过1000美元的关口。

2007年12月,中国的食品安全大法——《食品安全法》提请全国人大初审,最终于2009年2月批准通过。这一时期,中国的人均GDP在6300~7300美元,与美国1938年实施《联邦食品、药品和化妆品法》时的经济水平大致相当。与此相似,美国的这部法律是在大萧条结束5年后制定的,此时美国的经济还没有完全恢复,而中国的食品安全大法是在全球经济危机冲击下,国内经济增长处于阶段性底部时制定的。

可以看出,中国食品安全形势的演变和监管体制的变革与经济发展水平的高低密切相关,和美国的食品安全史有着相似性。这一事实表明,作为整体经济的一个子集合,一国食品产业的演进路径必然受到经济发展内在规律的作用。

按此逻辑,美国在20世纪后半叶和新世纪后的食品安全形势演变对预测未来一段时期中国食品安全形势会大有裨益,美国在这一时期对监管体制进行的变革也可以为中国食品安全监管体制的优化提供可资借鉴的经验。

美国20世纪后半叶和新世纪后的食品安全形势及法律法规有以下一些。

1957年,美国数万只鸡因食用被二噁英污染的饲料不能食用,1992年,美国爆发500例大肠杆菌O157:H7中毒事件,1994年,沙门氏菌通过封装的冰淇淋爆发传染,致使41个州的22万多人患病。为了应对日益复杂的食品安全形势,美国出台了一系列的法律法规。1958年,美国颁布《食品添加剂修正法案》以对食品添加剂广泛使用对食品安全监管带来的风险,该法案成为规范食品新技术的一个重要法规。同年,FDA发布第一批包括近200种公认安全(generally recognized as safe,GRAS)的物质清单。美国1970年成立环境保护署,该署两年后取缔具有致癌性农药DDT。为降低食品中的农药残留,克林顿政府推行了“标准更严,用量更低,广泛推行可替代性生物制剂”的政策,旨在让低农药残留食品成为经济社会的一种道德规范。1974年已经使用长达半个世纪的农药狄氏剂因其致癌性被美国FDA禁用,经调查美国销售的96%的鱼肉和家禽、85%的乳制品都含有狄氏剂。为提高肉禽制品的安全程度,1996年美国颁布了《美国肉禽屠宰加工厂食品安全管理新法规》,强调预防为主,实行生产过程的监控。除了食品的质量安全问题,食品营养也开始显现并受到美国政府的注意。第二次世界大战期间美国许多男青年因营养缺乏达不到入伍标准,为提高青年的身体素质,1946年美国政府颁布《学校午餐法》为适龄学生提供低价或免费午餐。为更好满足儿童营养需求,美国于1966年颁布《儿童营养法》,此后美国还陆续颁布《营养标识和教育法》(1990年),《膳食补充剂卫生与教育法》(1994年),以便进一步提高民众的营养健康水平[34-35]。然而,近30年来美国儿童肥胖一直流行,营养健康问题依然凸显[36]。

20世纪后半叶,农兽药残留的持续影响、食源性疾病、环境污染引起的食品安全问题以及食品营养问题构成美国食品安全领域新的主题,这个阶段美国的食品安全法律法规也是应对这些问题。

2001年美国发生“9·11恐怖袭击事件”,为此,美国提出“生物恐怖主义防备与应对法案”,生物恐怖主义是食品防护需重点关注领域,安全部门、卫生部门才是真正的主力。2009年6月,美国纽约等7个州发生烟熏鲑鱼单增李斯特菌污染事件。2011年,美国爆发火鸡沙门氏菌中毒造成10人死亡[37]。因食源性疾病导致世界范围内食品召回引起美国政府的高度重视,为进一步加强食品安全监管,2011年,奥巴马总统签署了《食品药品管理局食品安全现代化法案》(FDA Food Safety Modenrnization Act),这带来美国食品安全监管体系的重大变革。该法案强调关口前移、预防为主、风险管理等现代化的食品安全监管理念,扩充了FDA对美国国内食品和进口食品的监管权力,新增自愿合格进口商业计划、输美食品企业强制检查、第三方机构审核认可等多项制度措施[38-39]。此外,2013年轰动世界的欧洲“马肉事件”也让美国的监管者对食品掺假开展防控。

可以看出,进入21世纪后,美国食品安全法律法规的侧重点是突发性致病菌污染、畜禽疫病流行和生物恐怖主义的威胁,随着技术进步、人口结构、消费行为的变化,食品供应链的全球化越来越明显,食品安全问题将更加错综复杂,食品安全的治理范畴也随之发生变化,食品防护、食品欺诈等内容都已纳入到食品安全的治理范畴当中。

由中美食品安全演进史可以预测,中国未来阶段的发展趋势将与美国20世纪后半叶和新世纪后的食品安全形势类似,农兽药残留、环境污染引起的食品安全问题,突发性致病菌污染、畜禽疫病流行导致的食源性疾病以及食品营养失衡导致的慢性病将持续存在,并将成为食品安全的主要特征,这些问题将成为未来中国食品安全法律法规应对的重点[30]。

| [1] | 麦迪森数据库[EB/OL]. (2018-01-25)[2018-11-19]. http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm. |

| [2] | Sinclair U. The Jungle[M]. Urbana and Chicago:Univesity of Illinois Press, 1988:3-334. |

| [3] |

李颜伟.《屠场》 与厄普顿·辛克莱的历史选择[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2011, 13(5):471-475. Li Yanwei. The Jungle and Upton Sinclair's Historic Choice[J]. Journal of Tianjin University:Social Sciences, 2011, 13(5):471-475. |

| [4] |

何兵, 昌君. 美国药品安全突发事件的预防与应对机制[J]. 中国政法大学学报, 2008(3):42-54, 159. He Bing, Chang Jun. America's emergency precautions and response mechanism of drug safety[J]. Journal of CUPL, 2008(3):42-54, 159. |

| [5] |

王守伟, 周清杰, 臧明伍等. 食品安全与经济发展关系研究[M]. 北京:中国标准出版社, 2016. Wang Shouwei, Zhou Qingjie, Zang Mingwu. Study on the Relationship between Food Safety and Economic Development[M]. Beijing:Standards Press of China, 2016. |

| [6] |

金洪植, 冯玉德, 戴启敏. 哈尔滨市1972-1978年食物中毒分析[J]. 哈尔滨医药, 1979, 3:4-8. Jin Hongzhi, Feng Yude, Dai Qimin. Analysis of food poisoning in Harbin from 1972 to 1978[J]. Journal of Harbin Medical, 1979, 3:4-8. |

| [7] |

孙权忠. 认真总结经验教训大力预防食物中毒——十九年来食物中毒的流行病学分析[J]. 人民军医, 1974(4):18-20. Sun Quanzhong. Serious summary of experience and vigorous prevention of food poisoning:Epidemiological analysis of food poisoning in the past 19 years[J]. People's Military Surgeon, 1974(4):18-20. |

| [8] |

胡钟烨. 新中国初期卫生防疫立法研究(1949-1965年)[D]. 重庆:西南政法大学, 2013:8-16. Hu Zhongye. Study on the legislation of health and epidemic prevention of the early new China(1949-1965)[D]. Chongqing:Southwest University of Political Science, 2013:8-16. |

| [9] |

戴志澄. 中国卫生防疫体系五十年回顾——纪念卫生防疫体系建立50周年[J]. 中国公共卫生管理, 2003(5):377-380. Dai Zhicheng. Review of the 50 years of China's health and epidemic prevention system:Commemorating the 50th anniversary of the establishment of the health and epidemic prevention system[J]. Chinese Journal of Public Health Management, 2003(5):377-380. |

| [10] |

刘建平, 叶均明, 马仁杰, 等. 海军某部十四年(1970-1983年)来三十二起食物中毒分析[J]. 军队卫生杂志, 1985(3):42-44. Liu Jianping, Ye Junming, Ma Renjie, et al. The analysis of 32 food poisoning of the navy during fourteen years (1970-1983)[J]. Journal of Military Health Magazine, 1985(3):42-44. |

| [11] |

刘鹏. 中国食品安全监管——基于体制变迁与绩效评估的实证研究[J]. 公共管理学报, 2010, 7(2):63-78, 125, 126. Liu Peng. Chinese food safety regulation:An empirical study on regime change and performance evaluation[J]. Journal of Public Management, 2010, 7(2):63-78, 125, 126. |

| [12] |

陆玲宝, 许明哲. 美国药典的历史沿革和现状[J]. 中国药事, 2007, 21(5):360-361. Lu Lingbao, Xu Mingzhe. The history and the current status of the usp[J]. Chinese Pharmaceutical Affairs, 2007, 21(5):360-361. |

| [13] |

Christine H. 提升食品质量和安全的标准:食品化学法典[J]. 兽医导刊, 2013(5):54-55. Christine H. Improving Food quality and safety standards:codex alimentarius[J]. Veterinary Orientation, 2013(5):54-55. |

| [14] |

袁松范. 美国FDA的历史事件[J]. 上海医药情报研究, 2003(2):43-48. Yuan Songfan. Historical events of the the United States FDA[J]. Shanghai medical intelligence research, 2003(2):43-48. |

| [15] |

康莉莹. 美国食品安全监管法律制度的创新及借鉴[J]. 企业经济, 2013(3):189-192. Kang Liying. Innovation and reference of American legal system of food safety supervision[J]. Enterprise economy, 2013(3):189-192. |

| [16] | Harrison R. State andsociety in Twentieth:Century America[M]. New York:Addison Wesley Longman Inc, 1997:104. |

| [17] |

吴绍彬. 河南省1979-1985年食物中毒分析[J]. 河南预防医学杂志, 1987(3):44-49, 38. Wu Shaobin. Analysis of food poisoning in henan province from 1979 to 1985[J]. Henan Journal of Preventive Medicine, 1987(3):44-49, 38. |

| [18] |

钟辉, 王跃进, 郭智慧. 河北省1979-1995年食物中毒动态分析[J]. 中国卫生监督杂志, 1997, (4):154-156. Zhong Hui, Wang Yuejin, Guo Zhihui. Dynamic analysis of food poisoning in Hebei province from 1979 to 1995[J]. Chinese journal of health inspection, 1997, (4):154-156. |

| [19] |

丛黎明, 蒋贤根, 张法明. 浙江省1979-1988年食物中毒情况分析[J]. 浙江预防医学与疾病监测, 1990, (1):5-9. Cong Liming, Jiang Xiangen, Zhang Faming. Analysis of food poisoning in zhejiang province from 1979 to 1988[J]. Zhejiang preventive medicine and disease surveillance, 1990, (1):5-9. |

| [20] |

张炜达, 任端平. 我国食品安全监管政府职能的历史转换及其影响因素[J]. 中国食物与营养, 2011, (3):9-11. Zhang Weida, Ren Duanping. Food safety regulatory functions conversion of government in China and its influencing factors[J]. Food and Nutrition in China, 2011, (3):9-11. |

| [21] |

朱承华, 凌立新. 落实《中华人民共和国食品卫生法》 的必要性[J]. 职业与健康, 2005, (10):1499-1500. Zhu Chenghua, Ling Lixin. The necessity of the implementation of the food hygiene law of the People's Republic of China[J]. Occupational and Health, 2005, (10), 1499-1500. |

| [22] |

周殷华. 涪陵地区1984-1991年食品卫生监测结果分析[J]. 中国食品卫生杂志, 1994, 6(1):55-56. Zhou Yanhua. Fuling district 1984-1991 food hygiene monitoring result analysis[J]. Chinese Journal of Food Hygiene, 1994, 6(1):55-56. |

| [23] |

张淼, 王家传, 张乐柱, 等. 我国蔬菜食品安全问题及其对策[J]. 保鲜与加工, 2005, (1):12-14. Zhang Miao, Wang Jiazhuan, Zhang Lezhu, et al. Problems and countermeasures of vegetable food safety in China[J]. Storage and Process, 2005, (1):12-14. |

| [24] |

韩永奇. 重《寂静的春天》——论化学农药、绿色植保与可持续发展农业[J]. 农药市场信息, 2007, (20):4-6. Han Yongqi. Rereading Silent Spring-On chemical pesticides, green plant protection and sustainable agriculture[J]. Pesticide Market News, 2007, (20):4-6. |

| [25] |

赵小军, 蔡娟娟. 我国食品安全委员会的构建[J]. 政法学刊, 2009, 26(4):52-56. Zhao Xiaojun, Cai Juanjuan. Construction of China's food safety commission[J]. Journal of Political Science and Law, 2009, 26(4):52-56. |

| [26] |

张蕊, 尚巾. 关于我国食品安全委员会制度的几点思考[J]. 商业文化, 2010, (4):46-47. Zhang Rui, Shang Jin. Some thoughts on China's food safety committee system[J]. Business Culture, 2010, (4):46-47. |

| [27] |

李震海. 浅析《食品安全法》 的亮点与不足[J]. 中国卫生监督杂志, 2009, (6):546-551. Li Zhenhai. Analysis of the highlights and shortcomings of the food safety law[J]. Chinese Journal of Health Inspection, 2009, (6):546-551. |

| [28] |

邓青, 易虹. 中国食品安全监管问题刍议——借鉴美国食品安全法的制度创新[J]. 企业经济, 2012, (1):166-168. Sinotrac Deng Qing. China's food safety regulatory problems series.the-a reference to the food safety law system innovation[J]. Enterprise Economy, 2012, (1):166-168. |

| [29] |

王辉. 中美食品安全委员会之法律分析[J]. 现代商业, 2011, (8):108-109. Wang Hui. Legal analysis of Chinese and American food safety committees[J]. Modern Business, 2011, (8):108-109. |

| [30] |

旭日干, 庞国芳. 中国食品安全现状、问题及对策战略研究[J]. 北京:科学出版社, 2015. Xu Rigan, Pang Guofang. Research on the current situation, problems and countermeasures of food safety in China[J]. Beijing:Science Press, 2015. |

| [31] |

王克. 处罚与保护并重——解读新《食品安全法》[J].食品安全导刊, 2016, (9):54-55. Wang Ke. Pay equal attention to punishment and protection-interpretation of the new "food safety"[J]. China Food Safety Magazine, 2016, (9):54-55. |

| [32] |

刘兆彬. 新食品安全法条例:亮点与问题并存[J]. 中国经济周刊, 2016, (3):81-82. Liu Zhaobin. Regulations on new food safety law:Coexistence of highlights and problems[J]. China Economic Weekly, 2016, (3):81-82. |

| [33] |

杜晓. 市场环境将迎来全链条式监管体系[N]. 法制日报, 2018-04-02(5). Du Xiao. The market environment will embrace a wholechain regulatory system[N]. Legal daily, 2018-04-02(5). |

| [34] |

张伋, 张兵, 张继国, 等. 美国营养法规和政策综述[J]. 中国健康教育, 2011, 27(12):921-923, 937. Zhang Ji, Zhang Bing, Zhang Jiguo, et al. Review of nutrition strategies in America[J]. Chinese Journal of Health Education, 2011, 27(12):921-923, 937. |

| [35] |

曾红颖. 美国和日本营养立法情况及对我国的启示[J]. 经济研究参考, 2005(59):9-16. Zeng Hongying. Nutrition legislation in the United States and Japan and its enlightenment to China[J]. Economic research reference, 2005(59):9-16. |

| [36] | Ogden C L, Carroll M D, Lawman H G, et al. Trends in obesity prevalence among children and adolescents in the united states, 1988-1994 through 2013-2014[J]. JAMA, 2016, 315(21):2292-2299. |

| [37] |

唐书泽, 张永慧, 庞国芳, 等. 区分食品安全与食品安保, 警惕食品安全"黑天鹅"事件[J]. 食品科学, 2012, (32)11:86-91. Tang Shuze, Zhang Yonghui, Pang Guofang, et al. Distinguish between food safety from food security to prevent the occurrence of food safety "black swan" incidents[J]. Food Science, 2012,(32)1:86-91. |

| [38] |

高彦生, 宦萍, 胡德刚等. 美国FDA食品安全现代化法案解读与评析[J]. 检验检疫学刊, 2011, 21(3):71-76. Gao Yansheng, Huan Ping, Hu Degang, et al. Interpretation and review of the FDA food safety modernization act[J]. Journal of Inspection and Quarantine, 2011, 21(3):71-76. |

| [39] |

韩永红. 美国食品安全法律治理的新发展及其对我国的启示——以美国《食品安全现代化法》为视角[J]. 法学评论, 2014, (3):92-101. Han Yonghong. New development of American legal governance of food safety and its enlightenment to China-from the perspective of American Food Safety Modernization Act[J]. Law Review, 2014, (3):92-101. |