2. 中国科学院大学物理科学学院,北京 100049

3. 北京师范大学天文系,北京 100875

4. 贵州师范大学物理与电子科学学院;贵州省射电天文数据处理重点实验室,贵阳 550001

仰望星空,浩瀚宇宙繁星闪烁、熠熠生辉,银河系如同瀑布落九天,唤起人们无限的追思与遐想。回溯往昔,诗人屈原感发“天问”而求索,李白将“月光”比拟为地上霜。天文学与天体物理学家历经几世纪的接力研究,诗人与贤哲关于天空的迷思渐显端倪:广袤宇宙的星星就如同我们地球围绕的太阳,它们大多是依靠核燃烧维持发光的恒星。于是,一系列疑问随之产生:这些燃烧的恒星不可能永恒发光发热、它们必有终点,那么恒星是如何终结的?恒星终结后的产物又是什么?恒星终结那一刻是什么样子?人类永恒的疑问可否探寻究竟?中国“天眼”或许可以释疑,其科学目标——脉冲星将如何与上述谜团纠缠在一起?

为解惑释疑,让我们先搭上时光快车,穿越至1000年前的宋代,梳理整合,找寻脉冲星与中国关系的踪迹,揭示一个开启新时代的“天机”。遥望宋代:从活字印刷术的发明到火药、指南针的出现;从土木工程、冶金、航海领域的众多发明,到沈括、苏颂等通才科学家的大批涌现——无不证明宋代是令中国人无比骄傲的时代。

那是个中国科技领先世界的时代,那是西方人向往的东方“天堂”的时代。陈寅恪曾说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世,后渐衰微,终必复振。”[1]李约瑟(Joseph Needham)更是一针见血地指出:“每当人们研究中国文献中科学史或技术史的任何特定问题时,总会发现宋代是主要关键所在。不管在应用科学方面或在纯粹科学方面,皆是如此。”[2]不容否认,宋代中国人是具有创造性的,宋代更是启蒙世界文明的伟大时代。

1054年7月4日(宋至和元年),星空突降“客星”,遭遇了一次千载难逢的重大“天象”。金牛座的天关星附近突然闯进一个“客星”,异常明亮——这也就是后来天文学家所定义的蟹状星云超新星。客星是中国古代钦天监对彗星、新星或超新星的统称,意寓此类天体如客人一样偶尔出现于天空常见的星辰之间。经天文学家测定,这次爆发距地球6500光年,属于一次大质量恒星演化到晚期的剧烈死亡事件。经历超新星爆炸后,其残留物留下一片横行的蟹状星云,居住于金牛座这个北半球冬季夜空耀目的星座。在皇权天授的封建迷信时代,“客星”代表祥瑞还是灾祸,这是普通人不可泄露的“天机”,观天占卜、预测吉凶是天文学家和天象学家的神圣祭祀职责,然而此神奇“客星”千古未闻。可以想见,那时满朝文武、上下官吏、皇家庶民为此惊慌失措、惶恐不安、辗转反侧。万分幸运,这颗“客星”可谓千古吉祥,宋朝进入人类文明的新时代,迎来科技发展、经济富足、文化繁荣、人心平和。

2 “蟹状星云”的由来1054年,金牛座突然闯入“客星”一事,经天文历史学家证实,除了中国天文学家的详细记录,世界各国也有与之相关的记载存世:印度、阿拉伯、日本和朝鲜的天文学家都曾记录了这次星象。而居住在美国亚利桑那的印第安土著,根据艺术想象,将所见天象绘成2幅图像雕刻在岩壁。这时欧洲的天文学家尚在中世纪的宗教管制下,对此天文事件虽有少量记录,但记录毁于阿尔卑斯山的修道院。唯独中国宋朝天文学者和历史学家们,确凿翔实、精细描述,这才留给世界一个完整而精美的天文学记录。可以说,其记录本身就像1054年超新星大爆发一样,令人叹为观止。由此可以推论,中国文化自信的重要源泉之一在于宋朝科技成就的历史传承。

有存世文字见证:此客星有尖尖的光辉,并带着微红白的颜色,在这颗超新星爆发阶段,人们白天可以见到的时间长达23天,在夜晚可见的时间则持续1年10个月之久。悉数文字为超新星形成与演化的研究留下唯一可靠的证据。后世的天文学家做过如下推论:如果这颗超新星在距地球50光年的附近爆发,那么地球上所有的生命都将被其高能粒子射线所毁灭。由此,天文学家进一步猜想:6500万年前的恐龙大灭绝事件或许与一次近距离超新星爆发有关?此外,太阳系处于银河系边缘地带,这里的各种天体爆发和高能粒子辐射不及银河系中心的黑洞附近剧烈,所以地球生命得以存活并延续。

在这颗超新星被遗忘了六七百年之后,天文学家用望远镜又偶然发现了它。英国医生、天文学爱好者约翰·贝维斯(John Bevis)于1731年发现天空中有一团类似于云状的物体,并把它添加到自己的“星图”中,后来法国天文学家查尔斯·梅西耶(Charles Messier)独立观察它27年后,将此星云加入自己的《梅西耶星团星云表》中,并使之名列榜首。此后,1850年罗斯爵士(Lord Rosse)又观测到该星云,并依据其形状将其命名为“蟹状星云”;而且,罗斯还发现它在不断扩张,速度高达1100 km/s。图 1为美国宇航局哈勃望远镜拍摄的SN1054超新星遗迹。

| 图 1 美国宇航局哈勃望远镜拍摄的SN1054超新星遗迹 Fig. 1 Photo of supernova remnant for SN1054 taken by NASA's Hubble space telescope |

1942年,荷兰天文学家奥尔特(Oort Jan Hendrik)以令人信服的论证,确认蟹状星云就是诞生于1054年那次壮观的超新星爆发。自此之后,世界各地的天文学爱好者总是情不自禁地将望远镜指向金牛座,一次次向宋朝的天文学家致敬。

那么,这团“星云”的发现有何价值?我们跟随时光快车来20世纪30年代。当时,苏联物理学家朗道(Lev Davidovich Landau)曾猜想存在由中子构成的致密星体,后经美国物理学家、原子弹之父奥本海默(Julius Robert Oppenheimer)详细计算得到,这种星体直径只有20 km大小,相当于北京市区范围,其质量却相当于整个太阳系总和。这在当时是一个天方夜谭的科幻构想,星体靠什么力量支撑顶住强大的引力场?奥本海默认为是中子之间的“量子”排斥力,这是源自刚刚创立不久的量子力学理论。接着,就在物理学家预言中子星的存在之后不久,美国(瑞士国籍)天文学家兹威基(Fritz Zwicky)就预言中子星不仅存在,而且可能是超新星爆发的产物。然而,如何证明这一猜想呢?当然是用望远镜观测事实来验证,而前提是首先要发现中子星。如何发现?天文学家再次想起了宋朝1054年的那颗“客星”,最简捷的方法便是在蟹状星云中寻找残留的中子星。

当时大部分学者指出在蟹状星云中可能有一颗中子星。他们的猜想推理如下:在恒星的核燃料耗尽后,恒星中心部分坍缩引起超新星爆发时,向中心坍缩的质量超过1.4太阳质量,而恒星质量达到约20个太阳质量时,自由电子的压力不能抵抗强大引力而继续坍缩,导致原子核破裂,电子和质子相互作用变成中子,形成中子的海洋,最后因为中子所产生的量子压力可抵抗引力而使坍缩停止,从而形成稳定的中子星。

重大的“天机”总是不期而遇。1967年夏天,机会终于给了有心人,回报了天文学家耐心的等待。那时,英国剑桥大学博士研究生乔瑟琳·贝尔(Joseph Bell)女士(图 2)和其导师休伊斯(Antony Hewish)教授搜索天空的射电闪烁信号[3]。贝尔注意到一系列的无线电流量的周期性变化,呈现间隔约为1.33 s,且有极其稳定的脉冲。后经过一系列程序认证,这便是检测到第一颗脉冲星(即转动的中子星)的记录。这一发现获得1974年度诺贝尔物理学奖,这也是天文观测第一次获得如此崇高的荣誉。

| 图 2 “脉冲星之母”、英国皇家爱丁堡学会会长乔瑟琳·贝尔 Fig. 2 Joseph Bell,“the mother of the pulsar”,served as the president of the Royal Society of Edinburgh |

1967年,脉冲星被认证为转动的中子星,其发现被誉为20世纪4个重要天文学发现之一。接下来,天文学家将目光投向中子星的“母亲”,其前身星到底是什么?中子星诞生后,其附近的遗迹是什么样子?难道1054年的客星与中子星存在必然联系吗?1968年,美国天文学家使用阿雷西博射电望远镜,其口径305 m,为当时世界最大,不出预料,他们在蟹状星云中发现了一颗脉冲星(编号PSR B0531+21),即蟹状脉冲星(图 3)。这一事件振奋人心,它解答了天文学家的长期困惑——客星到底是怎么形成的?自此,客星与脉冲星的前世今生谜底告破,那颗1054年的客星是一颗“吉星”,不是“克星”,它为人类认识恒星演化终结获得第一手参考样本。

| 图 3 美国宇航局合成的蟹状脉冲星图片 Fig. 3 Image of Crab pulsar synthetized by NASA |

现代天体物理学告诉我们:一颗约为10个太阳以上的大质量恒星,演化到晚期时,将经历超新星爆发,其核心将形成一颗中子星,而由外部物质爆炸扩散而形成我们所看到的星云,即超新星遗迹[4]。1054年客星与脉冲星的密码被破解,这不仅是天文界的巨大进展,也是中国古人的骄傲。中国宋朝天文学家如聆听到现代科学的回响,会感到无比意外和惊奇。

细心反思,客星与脉冲星关联的千年寻找,那是偶然的相遇,还是必然的拥抱?这事件给予我们哪些深刻的文明哲理?

确切地说,假如没有1000年前中国科技的积累和传播,哪来的现代西方科技文明?如果将现代科技体系比喻成一棵大树,那么通过蟹状星云事件管中窥豹,人们会发现:其树苗栽培于中国,而繁茂结果于欧洲。

这颗高速自旋的蟹状脉冲星,证明了20世纪30年代的科学家对中子星的预言,并肯定了恒星演化理论:超新星爆发时,气体外壳被抛射出去,形成超新星遗迹,就像蟹状星云,而恒星核心却迅速坍缩,由恒星质量的大小决定它的归宿是颗白矮星、中子星还是黑洞[5]。

天文学家进一步观测发现:蟹状脉冲星是一颗强大的电磁辐射源,它以固定且很短的周期释放辐射脉冲,其转动周期仅有33 ms,即每秒转动33圈(频率33 r/ s)——这是个令人难以置信的高速运动。现已证明,这是因为高速自转的中子星具有超强磁场——相当于地磁场的万亿倍——高强磁场的极冠将辐射约束在很窄的区域向外释放。

5 脉冲星名字的由来今天,纵观宇宙,天文学家已发现约2800颗脉冲星[6]。然而,1054年的宋朝“客星”留下的蟹状脉冲星竟然是唯一知道真实年龄的脉冲星,这也是天文学家视为标准源的多波段辐射性质完整的样本。蟹状脉冲星的已知真实年龄可以约束中子星的各种参数,定量而准确地估计其发生的物理过程,这些性质是其他脉冲星无法做到的。总之,中国古代天文学家对于人类认识宇宙做出了毋庸置疑的贡献。现在,我们无法用肉眼看到蟹状脉冲星及其遗迹,只能借助于大型科学设备,诸如美国宇航局哈勃空间望远镜及中国“天眼”——500 m口径球面射电望远镜(five-hundred-meter aperture spherical radio telescope,FAST)[7-9]。

蟹状脉冲星为什么以33 r/s的高速旋转?如果地球以如此速度转动,其外壳早就飞离而去,并随之解体。脉冲星可以承受如此巨大的转动离心力,那是因为其引力场超强。它相当于一个太阳压缩到一个城市的范围,万有引力大小正比于质量而反比于半径的平方,由此想象其引力场有多强大。就地球而言,24 h转动1周;而已发现的最快脉冲星旋转高达716 r/s,即转1周只需要1.39 ms,完全不在一个层次上,较之真可谓“天壤之别”。

那么,天文学家又是如何“看”到“脉冲”呢?研究发现,脉冲星的射电信号来自其强磁场的极冠区,当带电粒子流沿着这些开放磁力线运动时产生辐射。像航海的灯塔一样,每当辐射束扫过地球,天文工作者便可记录一个脉冲信号,其流量图类似于心电图——好像是脉动周期信号。其实,脉冲星并没有脉动,也没有震动,只是其极冠辐射随着转动周期性地扫过地球。因此,脉冲星不是“脉冲”的星,而是其自身旋转造成的视觉效果。于是,在起名字的时候,英国记者根据其信号记录特征,赋予它一个形象且易记的名称“脉冲星”。天体物理学家也给予与物理定义:“脉冲星就是转动的中子星”。那么,新的问题又接踵而至,其实只要仔细琢磨这句话的字面含义,就会有所疑虑:如何知道一个转动的星体一定是中子星?其物质全部由中子组成吗?目前理论家还不能做出具体回答,但可以确定的是:中心天体是致密星体,其物质成分很可能包含中子,或许还包含夸克以及其他未知的核物质形态。由于在脉冲星早期发现与认证过程中,天文学家和天体物理学家默契地认可了“脉冲星”和“中子星”的名称与真实含义,一般不会顾名思义地纠结其名称的准确定义。所以,为了排除公众的误解,我们不妨略施笔墨解释下,“脉冲星不是在脉冲”而“中子星也不一定全部由中子构成”。

6 脉冲星为何转动那么快蟹状脉冲星每秒转33圈,目前已发现的最快脉冲星旋转更是高达716 r/s。脉冲星为何转那么快呢?回顾一下冬季奥运的花样滑冰,运动员首先展开四肢转动,然后突然收缩身体,这时自旋速度加快。这就是脉冲星自转加速的类似案例,其原理是角动量守恒:人体转速与臂长乘积保持不变,而当臂长减少时导致转速加快。

脉冲星的前身是恒星,虽然恒星转得慢,但其半径可达到几百万km,当恒星塌缩成为脉冲星时,其半径(臂长)收缩到10 km,于是脉冲星转速就大大加快了。类似地,脉冲星的磁场也被放大到1亿T(特斯拉),即地磁场的万亿倍。

此外,脉冲星的转动非常稳定,一般来说,大约1000万年只慢1 s,所以脉冲星可以开发为自主导航星体,即使航天飞船远离地球也可以通过脉冲星观测来校准时间,并实施自主导航。脉冲星研究的另一个重大意义是用来检验引力波:最为理想的候选体是双星脉冲星系统,爱因斯坦预言的引力波将使得双星系统轨道收缩,大约每年减少6 cm,这对于其30万km的轨道尺度来说,可谓变化毫厘。然而,射电望远镜可以检测到这一微小变化。1974年,美国天文学家赫尔斯(Russell Hulse)和泰勒(Joseph Hooton Taylor)利用阿雷西博305 m口径望远镜证实了爱因斯坦预言的轨道变化,从而间接证实了引力波的存在[10],他们因此获得1993年度诺贝尔物理学奖。2017年,美国引力波激光干涉天文台(Laser Interferometer Gravitational Wave Ob servatory,LIGO)记录到双中子星系统的并合事件,即双星系统轨道收缩演化到几亿年后,两颗中子星“撞车”,瞬间产生巨大引力波能量的爆发。为此,3名美国物理学家韦斯(Rainer Weiss)、巴里什(Barry Barish)和索恩(Kip S. Thorne)获得2017年度诺贝尔物理学奖。

7 客星与脉冲星回答“李约瑟难题”“李约瑟难题”,是由英国学者李约瑟在其编著《中国科学技术史》过程中提出的,其主题是:“为什么中国古人(尤其是宋人)对人类科技发展做出了很多重要贡献,而科学和工业革命没有在近代中国发生?”1976年,美国经济学家肯尼思·博尔丁(Kenneth Ewart Boulding)称之为“李约瑟难题”。

这一问题让无数人深思,尤其是中国人。后来,中国国内亦曾有“钱学森之问”,即:“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”可谓与“李约瑟难题”一样,都是对中国科技界的忧思之问。

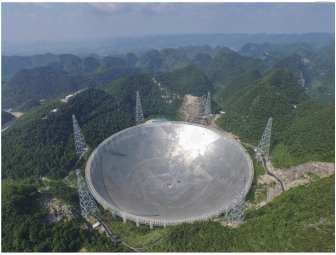

有人把李约瑟难题进一步推广,推论出“中国近代科学为什么落后”等。这一系列追问,中国人曾经无法回答。今天,当时光快车定格在2018年,答案指向贵州平塘县的中国“天眼”——500 m口径球面射电望远镜(FAST,图 4)——这架望远镜已经不负使命地发现了40多颗新脉冲星,实现了中国天文学家零的突破[11-13];而且,科学家们正在对其安装世界最先进的19波束接收机,它将带领我们迈进新的宇宙发现的大门。可以说,这一点,至少从某种程度上回答了“李约瑟难题”,也回应了“钱学森之问”。

| 图 4 坐落贵州省黔南州平塘县中国“天眼”FAST Fig. 4 FAST, the world's largest radio telescope' located in Pingtang county in Guizhou Province of China |

从1054年开始的“天问”穿越旅行,终于完成了“客星”与脉冲星的千年“团聚”。这看上去似乎是无关的科学事件,但重新思考后,或许另有玄机。假如以千年的尺度审视人类共同体的文明进化,可得到这样的结论:科学的童年源自中国宋朝,而科学的成长在于欧洲文艺复兴。其间,东西方科技的相互移植和交流,得益于元代的蒙古帝国在欧亚大陆的远征与开拓。“客星”与脉冲星的千年握手,对其前世今生的追踪,揭示出东西方文明的互动,也间接回答了“李约瑟难题”:即东西方文明通过“一带一路”的交流,共同携手创造了人类科技体系,这是人类长达千年的互动接力,而中华民族为人类文明共同体的建立点燃了原初科技火种并播撒了萌芽的种子。

中国“天眼”FAST仰望天空,不仅发现了宇宙奥秘,也帮助中国人找回了中国文化自信和道路自信,使人重新认识到中国对人类文明无法替代的贡献。顾盼反思,一个社会体系的全面发展需要多种元素的配合,诸如科技研发、教育提升、科学普及,以及与之配套的强大社会管理机制。今天,中国的全国青少年不断涌向贵州,再次仰望“客星”,难道这预示着一个新时代的来临?的确,以习近平总书记为首的党中央领导中国人民跨入一个伟大的新时代,在实现中国梦的征程上,中国“天眼”FAST承载了中华民族复兴的新目标和新使命。

| [1] |

陈寅恪.金明馆丛稿二编[M]. 陈美延, 编. 上海: 生活·读书· 新知三联书店, 2001: 245-255. Chen Yinke, Two series of Jinming Pavilion[M]. Chen Meiyan ed. Shanghai: SDX Joint Publishing Company,2001: 245-255. |

| [2] |

李约瑟. 中国科学技术史[M]. 第1卷. 剑桥: 剑桥大学出版社, 1954, 50-58. Joseph Needham. Science and civilization in China[M]. Vol I. Cambridge: Cambridge University Press, 1954: 50-58. |

| [3] | Hewish A, Bell S J, Pilkington J, et al. Observation of a rapid-ly pulsating radio source[J].Nature, 1968, 217(5130): 709-713. |

| [4] | Lyne A, Graham-Smith F. Pulsar astronomy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. |

| [5] | Lorimer D R, Kramer M. Handbook of pulsar Astronomy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012: 30. |

| [6] | Manchester R N, Hobbs, Teoh A, et al. The Australia telescope national facility pulsar catalogue[J].Astronomical Journal, 2005, 129(4): 1993-2006. |

| [7] |

南仁东. 500 m球反射面射电望远镜FAST[J].中国科学: 物理学·力学·天文学, 2005(5): 3-20. Nan Rendong. Five-hundred-meter aperture spherical telescope[J].Sciece China Physics, Mechanics & Astronomy, 2005(5): 3-20. |

| [8] |

张承民, 杨佚沿, 支启军. 脉冲星发现50年: 科学意义与未来观测[J].科学, 2017(6): 50-52. Zhang Chengmin, Yang Yiyan, Zhi Qijun. The 50th anniversary of pulsar discovery: Scientific significance and future observa-tion[J].Science, 2017, 69(6): 50-52. |

| [9] |

吴鑫基. 帕克斯射电望远镜与脉冲星巡天发现——纪念脉冲星发现50年[J].科学, 2017(6): 43-49. Wu Xinji. The Parks radio telescope and the survey of the Parks-On the 50th anniversary of the pulsar discovery[J].Sci-ence, 2017, 69(6): 43-49. |

| [10] | Hulse R A, Taylor J H. Discovery of a pulsar in a binary sys-tem[J],Astrophysical Journal, 1975, 195(15): L51-L53. |

| [11] |

张承民, 王培, 杨佚沿. FAST脉冲星发现新视野[J].科技导报, 2017, 35(21): 12-13. Zhang Chengmin, Wang Pei, Yang Yiyan. New horizon of FAST pulsar discovery[J].Science & Technology Review, 2017, 35(21): 12-13. |

| [12] |

温学诗, 吴鑫基. 已获辉煌继续辉煌——脉冲星研究的科学意义[J].现代物理知识, 1995(4): 12-16. Wen Xueshi, Wu Xinji. The scientific significance for re-search of pulsar[J].Modern Physics, 1995(4): 12-16. |

| [13] |

闫振, 沈志强. FAST——脉冲星观测研究的利器[J].科技导报, 2017, 35(24): 16-19. Yan Zhen, Shen Zhiqiang. FAST: A sharp tool to do pulsar studies[J].Science & Technology Review, 2017, 35(24): 16-19. |

2. School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

3. Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

4. School of Physics and Electronic Science, Guizhou Normal University; Guizhou Provincial Key Laboratory of Radio Astronomy and Data Processing, Guiyang 550001, China

(责任编辑 王志敏)