古生物学以化石为主要研究对象,是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学,属于地球科学与生命科学之间的交叉学科。化石证据是达尔文进化论的重要基石,也为探索地球发展历史提供了不可或缺的支撑。随着生命科学基因组学与地球系统科学的迅猛发展,学界与公众更加关注“人之由来”以及各种生物之间和生物与环境之间的相互关系,古生物学这门古老学科进入了纵深发展的新时代,不断涌现振奋人心的研究进展与新发现,其中中国学者的工作尤为瞩目。2017年,国际古生物学领域继续见证了一些重要的研究热点,其中30万年前最早智人化石的发现被《Science》杂志评为年度十大科学进展之一。在2017年《Nature》和《Science》上发表的37篇古生物学论文(剔除新闻或评述类文章)中,研究热点也更趋多样化,涵盖了古人类(10篇)、古DNA(4篇)、早期生命(4篇)、古无脊椎动物与古植物(5篇)、古脊椎动物(10篇)以及宏演化与古生物多样性(4篇)。

1 化石新发现改写人类早期演化史1.1 摩洛哥发现30万年前最早智人化石

化石证据表明,智人(Homo sapiens)起源于非洲的海德堡人(H. heidelbergensis)或罗德西亚人(H. rhodesiensis)。然而,由于化石记录稀少,许多关键标本的年代尚不清楚,智人的确切出现地点和时间仍模糊不清,尤其是不确定智人的现代形态特征是从约20万年前的智人早期代表中迅速继承而来,还是在过去40万年间逐渐演化而来的。

新发现于非洲摩洛哥杰贝尔依罗地区的一批智人化石很好地诠释了他们与其他古老现代人和现代人群体的亲缘关系[1]。研究发现,包括面部、下颌和牙齿的形态学在内的一系列镶嵌特征,可以将杰贝尔依罗人归入早期或解剖学意义上的现代人,而脑颅和颅内形态却更为原始。热释光的定年方法确定杰贝尔依罗人生存年代为距今(31.5±3.4)万年,比埃塞俄比亚出土的最早被认可的智人化石还要早10万年,摩洛哥遗址是非洲中石器时代最古老也是化石最丰富的古人类遗址[2]。化石发掘于北非这一特殊地理位置,也证明了智人在非洲大陆上演化的复杂性。智人的早期演化也许涉及整个非洲大陆,最早智人化石的发现为现代人类起源研究提供了新动力。

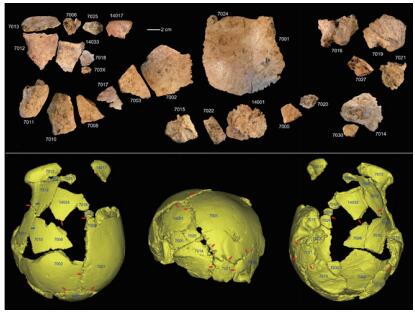

1.2 中国许昌发现古老型人类头骨化石长期以来,学界对在中国境内发现的更新世中晚期古人类成员的演化地位一直存在争议。中国学者通过对在河南灵井遗址发现的两件距今10.5万~12.5万年前的古人类头骨化石——许昌人的研究(图 1)[3],为探讨这一阶段中国古人类的演化模式提供了重要信息。研究显示,许昌人是一群体质特征非常特殊的古老型人类,其颅骨既具有东亚古人类低矮的脑穹隆、扁平的颅中矢状面、最大颅宽的位置靠下的古老特征,又具有尼安德特人一样的枕骨和内耳迷路形态。这些镶嵌性形态特征为中国古人类演化的地区连续性以及与欧洲古人类之间的交流提供了一定程度的支持。许昌人超大的脑量(1800 mL)和纤细化的脑颅结构,体现出中更新世人类生物学特征演化的一般趋势。该研究填补了古老型人类向早期现代人过渡阶段中国古人类演化上的空白,表明晚更新世早期中国境内可能并存有多种古人类成员,不同群体之间有杂交或者基因交流。

| 图 1许昌1号头骨化石碎片及头骨化石的3D虚拟复原(图片来源:吴秀杰) |

中新世是类人猿(人科动物)早期演化的关键时期,在非洲所发现的中新世猿类化石材料主要是些零散的下颌骨和牙齿,学界对人科脑颅早期演化知之甚少。2014年,在肯尼亚发现了一件1300万年前遭火山埋没的柠檬大小的幼猿脑颅化石,对该标本的研究为探索人科早期演化提供了重要资料[4]。研究人员把这件脑颅化石命名为尼安扎古猿阿莱西种(Nyanzapithecus alesi),种名“ales”在图尔卡纳语是“祖先”的意思。它有一个明显的小鼻子,很像长臂猿,但对头盖骨内部的同步辐射扫描显示,它的耳区结构与人类更接近。这只幼猿成年后能长到约11 kg重,脑腔比同年代的猴子大了许多。这是目前已知最完整的已绝灭猿类的头骨,或许可以代表人类最早祖先的样子。该脑颅保留了人与猿拥有共同祖先的有趣线索,依据这件脑颅标本,人们更能肯定地将人科的祖先追溯至非洲。

2 古DNA研究对象趋于多样化古DNA研究正在为人们揭示更新世古人类与现代人之间的遗传关系。细胞核DNA分析表明,与现代人类分开后,尼安德特人是丹尼索瓦人的姐妹群体。然而,尼安德特人线粒体DNA(mtDNA)与现代人的亲缘关系比丹尼索瓦人更近,被认为是在10万年前来自非洲的现代人基因渗入尼安德特人的结果。德国西南部霍伦斯坦-斯塔德尔(HST)洞穴是早期尼安德特人遗址,研究人员成功提取了该遗址所发现的一件古人类股骨化石的完整mtDNA[5],显示27万年前HST标本的mtDNA谱系就与其他尼安德特人分离。这一发现为推测的mtDNA渗入事件提供了一个更早的时间边界。研究人员发现,在这个时间间隔内,即使是在极少量人类基因渗入的情况下,也完全可能发生一个完整的尼安德特人mtDNA置换事件。高度分异的HST支系表明,中更新世时期的mtDNA多样性高于晚期。

尽管更新世时期与人类相关的考古遗址的记录报道很多,但往往由于古人类化石的匮乏而无法确定某一遗址生活着哪种古人类。通过对mtDNA的定向富集和测试分析,Slon等[6]发现洞穴沉积物富含古哺乳动物DNA,即使在没有发现古人类化石的地点或地层中,也经常包含有古人类DNA信息。通过对大量沉积物样品的半自动筛选,他们从欧亚大陆的4个洞穴中的8个考古层位检测出尼安德特人的DNA,从丹尼索瓦洞穴的中更新世地层中提取了丹尼索瓦人的DNA。该项工作为在没有发现古人类遗骸的地点和地区探测古人类群体提供了可能。

马驯化的早期和晚期的基因组变化鲜为人知,研究人员通过对14匹早期驯化(约4100~2300年前)的家马标本的基因组分析,发现早期驯化选择模式支持了神经嵴假说,驯化性状的起源具有共同的发育学机制[7]。在过去的2300年间,驯化马失去了遗传多样性和从一个现已灭绝的支系渗入的古老DNA组分。可能是由于种马数量非常有限,它们积累的有害突变比驯化成本假说所预计的晚。研究人员还发现,铁器时代的塞西亚草原游牧民族实行了不易察觉的近亲繁殖及选择毛色变异和健壮前肢的育种策略。

猫作为老鼠天敌和一种陪伴性宠物,长期以来对人类社会具有重要意义,但人们对其驯化过程和因早期人类活动而产生的扩散却知之甚少。通过对世界各地各时期考古遗址中的猫遗骸的古DNA分析,研究人员发现,近东和埃及种群在不同历史时期对家猫的基因库都有一定贡献[8]。猫的扩散始于新石器时代的近东,但在古典时期,当埃及种群成功地传播至整个旧大陆时,它的扩散势头增强了。猫的扩张模式表明,猫是沿着人类海上和陆地贸易路线和连通而扩散的。它有在中世纪以后才出现一种高频率发生的毛色变异,表明猫的定向繁殖晚于绝大多数其他驯养动物。

3 地球早期生命研究引人瞩目3.1 新技术证实34.65亿年前最古老化石

1987年起,西澳大利亚34.65亿年前埃佩克斯(Apex)燧石中形态多样的丝状微生物化石开始被系统记述[9-10],摘取了地球上最古老化石纪录的桂冠。不过,质疑的声音始终没有停止。一些研究者提出,这些丝状结构是燧石包裹的由“非生物石墨”、碳酸钡或次生细脉中的赤铁矿所组成的矿化假化石。其他一些研究则暗示它们是次生粘土矿物的针状微晶,或者是由“似蠕虫”矿物组成的。由于C-12比C-13更容易发生反应并转化为碳水化合物和蛋白质等分子,所以活的生物体比周围环境有更多的碳-12,即使生物死亡后这种特征依然存在。应用离子探针技术,Schopf等[11]分析了11个埃佩克斯微生物化石标本,从每个微化石的C-13中分离出了C-12,并测量出两者的比率,将它们与生命的特征相联系,以此确证埃佩克斯丝状结构是微生物化石。该研究还表明,这些化石代表一个多样化的原始生物群落,包括利用太阳能的光养细菌,产生甲烷的古细菌及消耗甲烷的γ-变形菌。甲烷被认为是在氧气出现之前地球早期大气的重要组成部分,古细菌在太古宙的发现与rRNA“生命之树”所推测的时代相一致,可以澄清早先对埃佩克斯燧石生物成因的怀疑。

3.2 34.8亿年前陆地热泉生命活动新证据西澳大利亚约34.8亿年前的德雷瑟组以保存地球上最早令人信服的火山口生命证据(叠层石、硫/碳同位素比率、微生物化石)而闻名。然而,在已有火山口模型中,火山热液系统或热泉的外观特征与生命活动缺少明确的联系。最近,研究人员报道了热泉沉积岩中的新发现,包括硅华沉积、泉华阶坎和热泉池/喷口的矿化残留物,所有这些都保存了一套指示陆地上最早生命活动的微生物标识[12]。这些标识包括叠层石、微生物栅栏结构和气泡。硅华是一种由二氧化硅热流体形成的沉积物,仅发现于陆地热泉中,此前发现该环境下的生命证据只有约4亿年历史,因此,新发现将地球上有生命存在的陆地热泉地质记录向前推进了约30亿年。

3.3 加拿大发现37.7亿年前可疑微生物化石虽然目前还不清楚地球上最早的生命发生在什么地点和什么时间,但一些最早的宜居环境可能是海底热液喷口。Dodd等[13]报道了产自加拿大魁北克省努夫亚吉图克绿岩带至少有37.7亿年历史的微生物化石。这些微体构造以微米级赤铁矿微管和细丝的形式出现,其形态和矿物组合类似于更新地层中的微体化石和现代深海热泉沉淀物中的丝状微生物。这些半毫米长、只有人类头发1/10~1/2粗细的微生物化石的发现,为37.7多亿年前海底热液环境中的生命活动提供了证据,支持了深海热泉是早期地球生命摇篮的假说。

一般认为地球约45.6亿年前诞生,而在魁北克发现的这些微生物化石是37.7亿~42.8亿年前形成的,也就是说,地球形成后不久生命就出现了。这项发现或许暗示,火星或太阳系之外差不多时间形成满布水的星球,也可能存在生命。然而,许多专家对此表示怀疑,认为此次发现也许是一种类似化石结构的物质,仍需要更多的证据证实这里曾有生命的迹象。

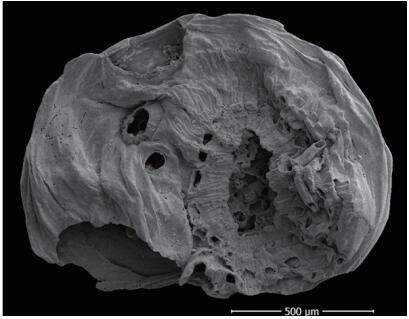

3.4 南非发现24亿年前最早的真菌化石真菌在海洋沉积物和地壳岩石中构成了深层生物圈的重要组成部分。Bengtson等[14]报道了发现于南非24亿年前的丝状体化石,它们是迄今发现最早的真菌化石,对理解地球早期生命演化至关重要。研究人员使用微观和光谱技术确认这些丝状物的生物学属性。这些化石是比头发丝更细的微小生物遗迹,直径2~12 μm,附着在玄武岩囊泡和裂隙内部表面的基底膜上。它们分叉且相互触碰缠绕,与发现于显生宙深层生物圈生境中的菌丝体化石毫无二致。新发现意味着真菌类的起源比以前认为的古老得多,真菌的起源和早期演化可能在海洋深底生物圈内而不是在陆地上。

4 皱囊虫发现填补早期动物演化缺环后口动物指在胚胎的原肠胚期其原口形成为肛门而与之相对的后口形成嘴部的动物总称,半索动物门、毛颚动物门、棘皮动物门、脊索动物门动物均为后口动物。寒武纪化石记录中具代表性的后口动物化石如云南虫、昆明鱼、海口鱼等已为人熟知,但其可能的中间类型还存有争议,原始后口动物的性质仍然处于理想化状态。韩健等[15]运用酸蚀法、显微电镜、显微CT等技术对距今5.35亿年的陕南宽川铺生物群中微型动物化石进行深入研究,发现了最古老的原始后口动物——冠状皱囊虫(Saccorhytus coronarius)(图 2)。新发现的后口动物呈椭球形,成体约1 mm,腹面具有可伸缩的环状口部,表面有4对体锥,却无尾部和肛门。最重要的是,它出现了被认为是鳃裂构造雏形的成对排水鳃孔。皱囊虫代表着已知最古老、最原始的后口动物,或者代表基础动物与后口动物之间的珍稀过渡类群,其发现揭示了动物体型在寒武纪逐渐增大的演化规律,对深入探讨两侧对称动物的躯体构型起源具有重大意义。《Nature》杂志以封面亮点文章的形式刊发了该项研究成果,皱囊虫同时入选《Nature》年度最佳科学图片。

| 图 2冠状皱囊虫(图片来源:韩健) |

5.1 新发现重绘鱼类“生命之树”

银鲛俗名“鬼鲨”,是软骨鱼纲的一员,软骨鱼纲中还包括鲨鱼和鳐鱼。现生的银鲛只有47种,生活在海洋的深水区域,长期以来被认为是非常罕见的,身世令人着迷。由于银鲛与软骨鱼纲中的其他物种在外形上悬殊不同,它们的眼睛格外得大,眼眶的大小甚至扭曲了脑的形状,因此人们一直没能厘清银鲛的分类位置。2014年银鲛基因组图发表[16],为探索有颌脊椎动物的起源与早期演化提供新的视角,学界对其兴趣达到了顶峰。2017年,Coates等[17]报道了南非2.8亿年前的古鱼化石,发现该化石的脑腔、颅神经、鼻孔以及内耳结构与现代银鲛的非常相似,帮助厘清了银鲛在鱼类谱系中的位置。研究还表明,在泥盆纪大灭绝以后,软骨鱼类中最先辐射演化的是银鲛,而不是我们熟知的鲨鱼。

辐鳍鱼类是现生脊椎动物中最为繁盛、分异度最大的类群,约占现生脊椎动物物种数量的50%。多鳍鱼被认为是现生辐鳍鱼最原始的代表,然而其祖先类型长期认识不清。研究人员通过对新疆三叠纪斯堪尼亚鱼目阜康鱼的详细研究,揭示出阜康鱼头骨内部的与多鳍鱼类似的解剖学特征,认为斯堪尼亚鱼目可能是现代多鳍鱼类的祖先类型[18]。他们将化石鱼类的形态学数据与现生辐鳍鱼类的形态学数据及12个核基因的DNA序列数据一起融入系统学分析之中,得出一幅新的辐鳍鱼类演化树,并据此对辐鳍鱼类冠群的起源时间重新进行分子钟估算,认为辐鳍鱼类冠群的起源时间比过去估计的时间晚两千万至四千万年。

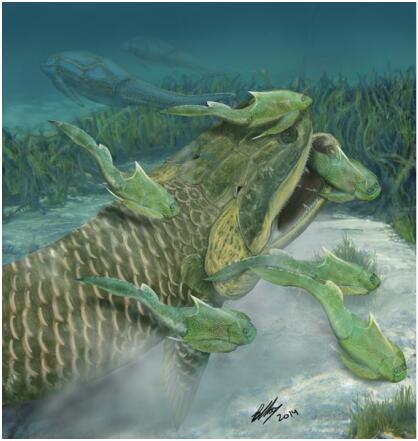

鱼类登陆研究领域继续取得新进展。朱敏等[19]在宁夏青铜峡发现了一种3.7亿前的古鱼——周氏鸿鱼(Hongyu chowi)(图 3),该鱼体长达到1.5 m,兼具根齿鱼类、希望螈类和四足动物的特征,揭示了鱼类适应陆地生活的特征曾多次出现,鱼类登陆进程远比过去所认识的复杂得多。鸿鱼生活的晚泥盆世,在欧洲、北美、澳大利亚的水域中存在许多代表四足动物干群不同分支的大型肉鳍鱼,而真正的四足动物及其近亲希望螈类也已经出现。鸿鱼在肩带以及肩胛骨与前肢骨的关节结构上,与希望螈类及原始四足动物表现出惊人的相似性。鸿鱼第一节脊椎骨与头骨之间已经出现枕关节,肩带外骨骼与头骨脱离了联系,这也与在水中生活的其他鱼类不同,而与陆地脊椎动物一致,说明鸿鱼已经非常适应浅水滨岸生活,与真正的登陆相去不远。

| 图 3周氏鸿鱼生态复原图(图片来源:BrianChoo) |

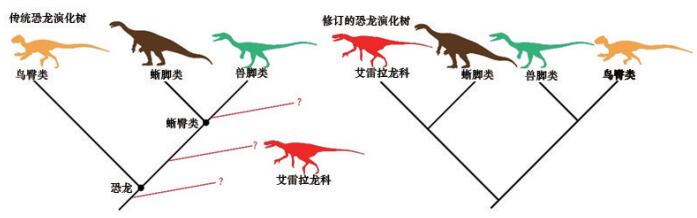

英国古生物学家哈利·希里(Harry Seeley)1887年依据骨盆的类型,将恐龙划分为蜥臀类(Saurischia)与鸟臀类(Ornithischia)两大类,蜥臀类又分为蜥脚类(Sauropoda)和兽脚类(Theropoda)。此后,鸟类与恐龙的密切亲缘关系被重新确立,鸟类被归入兽脚类,不过将恐龙分为蜥臀类与鸟臀类的概念仍完整地保留了下来。Baron等[20]通过重新检视74种早期恐龙及近亲共计457个解剖特征,提出一个全新的恐龙分类方案,开始撼动恐龙传统分类(图 4)[21]。搅动恐龙传统分类的“蝴蝶”是被称为艾雷拉龙科(Herrerasauridae)的类群,它过去被认为是兽脚类、蜥臀类或恐龙类的姐妹群,分类位置争议很大。新的分类认为,艾雷拉龙科与蜥脚类构成了姐妹群,而原先被认为与鸟类亲缘关系上较疏远的鸟臀类则与兽脚类组成另一个姐妹群,蜥臀类不再是一个自然类群。

| 图 4恐龙传统和新修改的演化树(图片来源:Padian) |

Baron等找到了21个明确的共有离征来支持鸟臀类与兽脚类之间的关系,并指出在骨盆形态上,艾雷拉龙科、蜥脚类与兽脚类之间的相似性很可能只是趋同演化的结果而非共有离征。新的分类方案也很好地解释了恐龙皮肤衍生物的同源关系。过去一直认为鸟臀类与披毛恐龙(兽脚类)、鸟类亲缘关系较远,不好解释鸟臀类身上的针状鬃毛是否和羽毛为同源结构。现在既然艾雷拉龙科与蜥脚类在关系上远离兽脚类,便可解释这些鸟臀类身上的覆盖物其实也是一种原始的羽毛以及长久以来在蜥脚类身上只找到鳞片的缘故了。不过,学界争议也随之产生。另一组国际团队对Baron等的矩阵与编码做了新的检视,新的系统发育分析结果又回到了传统分类,只是主要节点的支持度都比较弱[22]。不管怎样,恐龙分类的“潘多拉盒子”已经打开。

5.3 胚胎化石揭秘翼龙生命史翼龙是地球上第一类真正飞行也是唯一绝灭的飞行脊椎动物。由于飞行的需要,翼龙演化出了纤细中空的骨骼,因此翼龙化石十分稀少,而翼龙蛋和胚胎化石更是罕见。经过10余年连续的野外科考工作,汪筱林等人在新疆哈密戈壁早白垩世地层中发现并抢救性采集了一件超过200枚翼龙蛋、胚胎和骨骼化石三维一体保存的重要标本(图 5),其中16枚翼龙蛋含有三维立体的胚胎化石,这是全世界首次发现立体保存的翼龙胚胎[23]。大量翼龙蛋、胚胎和头骨等骨骼化石的发现,显示哈密翼龙具有群居的生活习性,而且化石产地很可能是它繁殖产蛋地点之一。CT重建及胚胎发育研究首次证明,翼龙后肢发育速度较前肢快,孵化出壳后的幼年翼龙已具有地面行动能力,但还不能飞行;由于牙齿萌发较晚,很可能也不能主动捕食,需要成年翼龙进行喂食或者照料。骨组织学研究显示翼龙具有较快的骨骼生长发育速度,首次揭示了翼龙生长发育史。研究成果为探讨翼龙的个体发育、生殖和生态习性提供了重要资料。

| (a)为局部放大;(b)~(f)显示不同变形程度蛋化石 图 5 三维立体保存的哈密翼龙蛋化石(图片来源:汪筱林) |

反鸟类是中生代鸟类演化最为成功的类群,构成今鸟型类的姐妹群(所有的现生鸟类都是从今鸟型类演化而来)。中国学者综合形态学、骨组织学和扫描电镜等方法,报道了距今1.3亿年的早白垩世反鸟类——多齿胫羽鸟(Cruralispennia multidonta),揭示了一种前所未知的羽毛类型——近端线状而具有丝状的末梢分支,为鸟类尾骨演化的研究和主要类群的起源时间提供了新的信息[24]。长期以来,学界普遍认为鸟类犁状尾综骨和扇状尾羽是同步演化的。胫羽鸟的尾综骨显著缩短,形态与现代鸟类相似而呈犁状,但它并不具有扇状尾羽。这一发现挑战了传统观点,揭示了尾综骨与尾羽在鸟类早期演化中是相互独立的。

5.5 中生代滑翔型哺乳动物新发现2017年,侏罗纪哺乳动物研究的3项成果在《Nature》上被连续报道,为研究早期哺乳动物的生态多样化和演化多样性,尤其是中耳演化,提供了重要的化石证据[25-27]。中美科学家合作研究了侏罗纪燕辽生物群的3种距今164百万~159百万年的滑翔型哺乳动物,它们分别产自辽宁省建昌县和河北省青龙县的髫髻山组,均为哺乳动物演化树的早期分化绝灭支系——贼兽类的新属种,分别被命名为似叉骨祖翼兽(Maiopatagium furculiferum)、双钵翔齿兽(Vilevolodon diplomylos)和阿霍氏树贼兽(Arboroharamiya allinhopsoni)(图 6)。多件特异保存的完整骨架标本都非常精美地保存了滑翔皮翼形态及毛发印痕的细节。

| 图 6 阿霍氏树贼兽复原图(图片来源:史爱娟) |

贼兽类是已经绝灭的哺乳动物类群,生活在晚三叠世到晚侏罗世的北方大陆,是哺乳动物中出现最早的分支之一。早在1847年,贼兽的化石标本便在欧洲发现。从那以后,尽管陆续有新材料发现,但绝大多数标本均为零散的牙齿,只有极少的破碎颌骨。2013年,金氏树贼兽及随后的神兽、仙兽、翔齿兽、祖翼兽、阿霍氏树贼兽等的系列报道,逐渐揭开了地史时期贼兽类这个绝灭哺乳动物类群的重要形态学特征。对于贼兽类的分类位置,目前仍有两种观点。一种观点认为,贼兽类属于哺乳动物的干群成员,因此它们属于所有哺乳动物漫长演化历程中最为原始的滑翔动物,比远古翔兽的系统位置更低。另一种观点认为,贼兽类与多瘤齿兽类共同组成了异兽类,较之于翔兽和鸭嘴兽,与有袋类和真兽类有着更为密切的亲缘关系,属于哺乳动物的冠群成员。两种不同的演化假说会直接影响到对于一些哺乳动物重要特征演化序列的解释。但无论是何种解释,新发现再次说明,中耳听小骨这样精细复杂且具有重要感知能力的结构以及滑翔的运动方式,在哺乳动物中独立演化了多次。

6 演化古生物学研究成为新热点6.1 完善“红皇后假说”

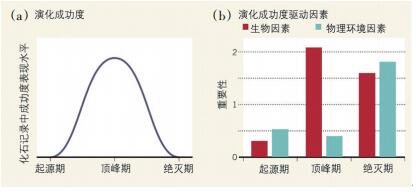

如何评价物种间相互竞争、相互依存关系(生物因素)与物理的环境条件(非生物因素)在宏演化中所起作用的相对大小是生命演化研究的一个难题。“红皇后假说”强调种间关系,认为物种在其生存期间绝灭的风险相对恒定,新物种与老物种绝灭的机会几乎是相同的[28]。芬兰与挪威科学家提出了一个综合考虑两个因素的新认识,完善了“红皇后假说”[29-30]。从成种到灭绝,一个物种可以通过多种方式来衡量其成功度,譬如该物种的地理分布区域。这类衡量值通常呈现一种“帽型”曲线,逐渐上升达到峰值,然后下降直至绝灭。通过研究大型草食性哺乳动物化石记录,研究人员等发现属与种两个水平都呈现了“帽型”演化曲线,属的数量达到峰值的速率只与种间竞争强度高度相关,这与“红皇后假说”是吻合的(图 7)。但对于绝灭率,情况就要复杂一些,生物或非生物因素起到了同等重要的作用。不过对于成种率,无论是种间关系还是物理的环境条件都不是主导因素,这也支持了是内因(遗传变异)而不是外因(生物或非生物的外部因素)驱动生物演化创新的认识。

| 图 7 驱动大型草食性哺乳动物演化成功度的因素(图片来源:Marshall) |

奥陶纪生物大辐射始于4.7亿年前的早奥陶世晚期,由此确立了古生代演化动物群的基本结构框架。对于这次大辐射的触发机制和控制因素有多种假说,包括大陆裂解、火山活动加剧、气候变冷以及天体撞击事件等。其中最引人注目的是L型球粒陨石母体裂解事件与奥陶纪生物大辐射之间的耦合关系。L型球粒陨石是地球上第2常见的陨石类型,约40%被记载的陨石都属于此类,它们是约4.7亿年前一个较大陨石母体与一颗小行星撞击后产生的。瑞典科学家2016年报道了在奥陶纪石灰岩中发现一种来自该小行星的“东方65号”新型陨石,并认为这颗陨石产生于L型球粒陨石撞击事件发生的100万年之内[31]。2017年另一组瑞典科学家提供了产“东方65号”和L型球粒陨石地层的精确年龄测定数据,认为撞击事件发生在(468.0±0.3)百万年前,比奥陶纪生物大辐射的起始时间早了大约200万年,两个事件之间不存在因果关联[32]。

大气氧化事件在生命演化进程中起到了非常关键的作用,Edwards等[33]通过新的地球化学模型提出了一个全新的认识,认为中-晚奥陶世大气含氧量有一个快速上升的过程,从达瑞威尔期(465百万~460百万年前)的现在大气含氧量水平的14%上升到凯迪期中期(455百万~450百万年前)的25%,大气氧化水平的升高直接驱动了奥陶纪生物大辐射。

6.3 海洋氧化与寒武纪生命大爆发长期以来,地质学家对大气-海洋系统从初始的缺氧环境以怎样的形式、在什么时间节点逐渐演变到接近于现代的含氧水平一直抱有浓厚兴趣。中国学者通过分析华南不同相区多个剖面及钻井样品的微量元素、铁组分和氮同位素等特征,发现从生命大爆发开始直到其主幕期间,扬子海并未发生全面氧化,斜坡-深水相保持缺氧(铁化)状态,且斜坡带一度发生缺氧海水入侵透光层的事件[34]。考虑到多细胞生物的大爆发的确需要其赖以生存的海洋具有一定浓度的溶解氧,那么,早寒武世新生动物门类向不同水深生态域的扩张与占领,很可能是伴随着扬子地台从浅水到深水的逐步氧化而实现的[35]。虽然真正导致寒武纪大爆发的直接或触发机制还需进一步研究,但以上推论为探究寒武纪生物大爆发的环境背景机制提供了新的角度和认识。

7 结论2005年,《Science》杂志为纪念创刊125周年,提出了125个重要科学问题,其中包括25个最突出的重点问题以及其他100个难题。这125个问题中,10余个问题与古生物学研究直接相关,国际古生物学界在21世纪面对着的是前所未有的机遇与挑战。距离125问题的提出已过去12年,古生物学家为有关科学问题的解答做出了不懈的努力,演化的“缺环”被不断填补,如30万年前最早智人和5.35亿年前原始后口动物皱囊虫的发现,“生命之树”正被逐步完善。展望未来,古生物学与地球科学、生命科学其他学科的结合将更加紧密,数据的快速积累将推动古生物学领域更多的理论创新。

| [1] | Hublin J J, Ben-Ncer A, Bailey S E, et al. New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens[J]. Nature, 2017, 546(7657):289-292. |

| [2] | Richter D, Grun R, Joannes-Boyau R, et al. The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age[J]. Nature, 2017, 546(7657):293-296. |

| [3] | Li, Z Y, Wu, X J, Zhou, L P, et al. Late Pleistocene archaic human crania from Xuchang, China[J]. Science, 2017, 355(6328):969-972. |

| [4] | Nengo I, Tafforeau P, Gilbert C C, et al. New infant cranium from the African Miocene sheds light on ape evolution[J]. Nature, 2017, 548(7666):169-174. |

| [5] | Posth C, Wissing C, Kitagawa K, et al. Deeply divergent archaic mitochondrial genome provides lower time boundary for African gene flow into Neanderthals[J]. Nature Communications, 2017, 8:16046. |

| [6] | Slon V, Hopfe C, Weiß C L, et al. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments[J]. Science, 2017, 356(6338):605-608. |

| [7] | Librado P, Gamba C, Gaunitz C, et al. Ancient genomic changes associated with domestication of the horse[J]. Science, 2017, 356(6336):442-445. |

| [8] | Ottoni C, Van Neer W, De Cupere B, et al. The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world[J]. Nature Ecology & Evolution, 2017, 1(7):139. |

| [9] | Schopf J W, Packer B M. Early Archean (3.3-billion to 3.5-billion-year-old) microfossils from Warrawoona Group, Australia[J]. Science, 1987, 237(4810):70-73. |

| [10] | Schopf J W. Microfossils of the early Archean Apex Chert:New evidence of the antiquity of life[J]. Science, 1993, 260(5108):640-646. |

| [11] | Schopf J W, Kitajima K, Spicuzza M J, et al. SIMS analyses of the oldest known assemblage of microfossils document their taxon-correlated carbon isotope compositions[J]. PNAS, 2017, doi:10.1073/pnas.1718063115. |

| [12] | Djokic T, Van Kranendonk M J, Campbell K A, et al. Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits[J]. Nature Communications, 2017, 8:15263. |

| [13] | Dodd M S, Papineau D, Grenne T, et al. Evidence for early life in Earth's oldest hydrothermal vent precipitates[J]. Nature, 2017, 543(7643):60-64. |

| [14] | Bengtson S, Rasmussen B, Ivarsson M, et al. Fungus-like mycelial fossils in 2.4-billion-year-old vesicular basalt[J]. Nature Ecology & Evolution, 2017, 1(6):141. |

| [15] | Han J, Conway-Morris S, Ou Q, et al. Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China)[J]. Nature, 2017b, 542(7640):228-231. |

| [16] | Venkatesh B, Lee A P, Ravi V, et al. Elephant shark genome provides unique insights into gnathostome evolution[J]. Nature, 2014, 505(7482):174-179. |

| [17] | Coates M I, Gess R W, Finarelli J A, et al. A symmoriiform chondrichthyan braincase and the origin of chimaeroid fishes[J]. Nature, 2017, 541(7636):208-211. |

| [18] | Giles S, Xu G-H, Near T J, et al. Early members of ‘living fossil’ lineage imply later origin of modern ray-finned fishes[J]. Nature, 2017, 549(7671):265-268. |

| [19] | Zhu M, Ahlberg P E, Zhao W-J, et al. A Devonian tetrapodlike fish reveals substantial parallelism in stem tetrapod evolution[J]. Nature Ecology & Evolution, 2017, 1(10):1470-1476. |

| [20] | Baron M G, Norman D B, Barrett P M. A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution[J]. Nature, 2017, 543(7646):501-506. |

| [21] | Padian K. Dividing the dinosaurs[J]. Nature, 2017, 543(7646):494-495. |

| [22] | Langer M C, Ezcurra M D, Rauhut O W M, et al. Untangling the dinosaur family tree[J]. Nature, 2017, 551(7678):E1-E3. |

| [23] | Wang X L, Kellner A W A, Jiang S X, et al. Egg accumulation with 3D embryos provides insight into the life history of a pterosaur[J]. Science, 2017b, 358(6367):1197-1201. |

| [24] | Wang M, O'Connor J K, Pan Y, et al. A bizarre Early Cretaceous enantiornithine bird with unique crural feathers and an ornithuromorph plough-shaped pygostyle[J]. Nature, Communications, 2017, 8:14141. |

| [25] | Han G, Mao F Y, Bi S D, et al. A Jurassic gliding euharamiyidan mammal with an ear of five auditory bones[J]. Nature, 2017, 551(7681):451-456. |

| [26] | Luo Z X, Meng Q J, Grossnickle D M, et al. New evidence for mammaliaform ear evolution and feeding adaptation in a Jurassic ecosystem[J]. Nature, 2017, 548(7667):326-329. |

| [27] | Meng, Q-J, Grossnickle D M, Liu D, et al. New gliding mammaliaforms from the Jurassic[J]. Nature, 2017, 548(7667):291-296. |

| [28] | Van Valen L. A new evolutionary law[J]. Evolutionary Theory, 1973, 1:1-30. |

| [29] | Marshall C R. A tip of the hat to evolutionary change[J]. Nature, 2017, 552(7683):35-37. |

| [30] | Zliobaite I, Fortelius M, Stenseth N C. Reconciling taxon senescence with the Red Queen's hypothesis[J]. Nature, 2017, 552(7683):92-95. |

| [31] | Schmitz B, Yin Q Z, Sanborn M E, et al. A new type of solarsystem material recovered from Ordovician marine limestone[J]. Nature Communications, 2016, 7:11851. |

| [32] | Lindskog A, Costa M M, Rasmussen C M Ø, et al. Refined Ordovician timescale reveals no link between asteroid breakup and biodiversification[J]. Nature Communications, 2017, 8:14066. |

| [33] | Edwards C T, Saltzman M R, Royer D L, et al. Oxygenation as a driver of the Great Ordovician Biodiversification Event[J]. Nature Geoscience, 2017, 10:925-929. |

| [34] | Xiang L, Schoepfer S D, Shen S Z, et al. Evolution of oceanic molybdenum and uranium reservoir size around the Ediacaran-Cambrian transition:Evidence from western Zhejiang, South China[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2017, 464:84-94. |

| [35] | Zhang J, Fan T, Zhang Y, et al. Heterogenous oceanic redox conditions through the Ediacaran-Cambrian boundary limited the metazoan zonation[J]. Scientific Reports, 2017, 7:8550. |