[编者按] 《赛先生》微信公众平台由3位国内外知名科学家饶毅、鲁白和谢宇在2014年7月发起并担任主编,它讲述科学家的故事,介绍科普知识,也传递科学的态度,不仅是科学家们建言国家和社会的平台,也是一份颇具可读性的科学读物。《科技导报》从2015年第13期开始,与《赛先生》合作,每期选取一篇《赛先生》发布的高质量原创文章,与读者分享,“与科学同行”。

可能是生活太过平庸的缘故,人们喜欢谈论稀有的“革命”,例如农业革命、科学革命、工业革命等等。如果纯粹从集体性脱贫致富的角度来说,人类从“马尔萨斯陷阱”中解脱出来是为经济学家们所认同的最重要的“革命”,主要标志是整个社会的人均收入和人口同时增加,并且伴随着人们工作时间缩短。

持续至今的此轮经济跃迁从19世纪初开始,世界人均GDP在200多年的时间里迅速增加了20多倍,大家认同造成这个结果的主要原因是最近几百年的现代科技创新。在这之前的漫长岁月中,世界人口虽然在短暂的繁荣和天灾人祸的交织中波动性渐进增加,但绝大部分人一直在温饱边缘过日子,这与动物世界的生存状况没有本质区别。

由于科技创新给世界带来巨大改变和利益,很多人都希望搞清楚科技创新与经济发展到底有什么关系。科技毕竟是由人创造的,因此,首先需要了解的是人和科技创新有什么关系。

学者们大致用3种方法来探讨这个问题,其一是用案例研究方法来发现人和科技的互动关系,从而归纳总结出创造者进行科技创造的机理;其二是构建科技创新和人口的数学模型,从而得到一个更为普遍的规律;其三是用实证的方法来验证一些机理和模型,从而肯定或否定一些理论并推出新理论。我们最近的一项工作,就是试图用实证的方法研究清楚过去一万年,科技创新与人口发展有什么样的关系。

我们首先建立了“人类历史科技重大创新成就”数据库,目前收录了约3000项人类从史前到最近的科技成就。这些科技创新条目来自20余本科技史编年史书和其他渠道,比较全面地反映了人类重大科技创新的历史[1, 2],然后基于数据库构建了两个变量来表达人类科技创新活跃度。

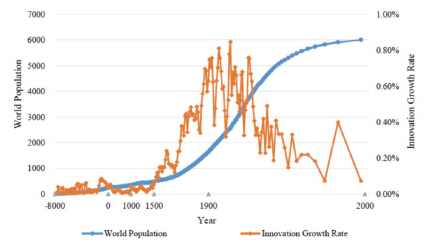

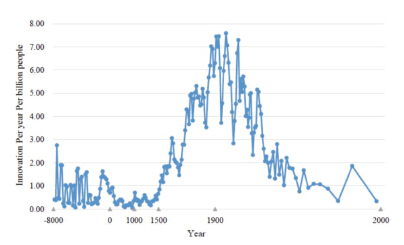

图 1 显示了人口和科技创新增长率在过去一万年的发展趋势,图 2 显示了这个变量在过去一万年的变化趋势[3]。我们发现,有两个有趣的现象值得讨论。

图 1 过去1万年人口和科技创新增长率发展趋势图

(横坐标年份采用log10标尺)

图 2 人均每年科技创新数(每10亿人的年均宏大

科技创新数,横坐标年份采用log10标尺)

图 1 显示,从长历史跨度来看,科技创新增长率与人口并非成正比,进一步的回归分析也确认了这个结论。值得关注的是,数据显示,科技创新增长率在1920年左右见顶,之后开始出现下降。

我们知道,世界总人口最近几百年一直在增加,也就是说,约1920年之后,科技创新增长率与人口成反比。另外,最近200多年,受教育的人口比例增加很快,其中越来越多的人参与到科技创新之中,也就是说,参与科技创新的人口增长高于总体人口的增长。

由于缺乏数据,我们虽然没有直接用参与科技创新的人口来验证其与重大科技创新成就之间的关系,但可以预见,最近100来年重大科技创新增长率与参与科技创新的人口之间的负相关性会更为显著。

基于“人越多,创意越多”的直觉,研究经济增长规律的一个非常重要的学派——内生经济增长理论的一个核心假设,就是科技创新增长率与人口(或参与创新的人口)成正比[4, 5, 6],而我们的研究结论基本上否定了这个假设,也就是说,人海战术不能无限推动重大科技创新。

另外,这个结果还引发了一系列未来值得研究的问题:科技创新增长率与社会在科研领域的资金投入是什么关系?最近这100来年,世界各地的企业和政府投入到科研领域的人力、物力迅速增加,为什么重大科技成就的产出却不如人意?“人海战术”和“钱海战术”对微创新应该是有些推进作用的。然而,这些微创新成就,真的值得社会进行如此高投入吗?

科技革命正在终结

图 1 和图 2 中两个变量的长历史跨度变化趋势,可以较好地反映各时间点人类科技创新的活跃度。从图 1 的科技创新成就增长率曲线可见,科技创新活跃期的最近一个波段从约1500年开始,在1920年左右达到顶峰,然后下降。

从图 2 的人均每年科技创新数也可以发现,最近一波的科技活跃期从1500年左右开始,也于1920年左右达到顶峰,然后下降。我们的数据,确认了历史学家所公认的科学革命从1500年中期开始、工业革命于18世纪接踵而至的现象。更重要的是,这两组数据告诉我们,这一波大约500年的科技革命已经开始走向终结。

关于最近数十年人类科技创新活跃度在下降这个现象,已经有其他一些学者观察到了。经济学家泰勒·考恩[7]在他的《大停滞》一书中对此有较多描述。他认为,到20世纪70年代,美国已经基本摘取了“低枝果实”,其中包括:大量土地的开发利用红利;大幅提升受教育人口比例的红利;最重要的是,目前支撑经济的主要科技发明都是在1940年之前发明的,在这之后,最重要的发明只有计算机,其他乏善可陈,技术领域由此形成“高原平台”的停滞景观。美国学者Jonathan Huebner[8]也通过定量实证研究,发现人均年均科技创新的顶峰是1873年,而美国人均专利数的最高点出现在1915年。需要指出的是,由于Hueb ner所用的数据库仅来自于一本书,而我们的数据库有更为广泛的来源,因此,我们的研究数据也更为全面准确。

从另一方面来说,相信科技创新仍然蓬勃繁荣的也大有人在,例如美国发明家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)认为,技术一直在以指数级速度进步,也就是说,一些技术产品的速度、成本效率或者说某种能力,随时间呈指数上升。同时,他认为科技产品的种类也在随时间指数增长,他称之为“库兹韦尔加速回报定律”,计算机处理器所遵循的摩尔定律就是一个例子。库兹韦尔认为,21世纪的科技仍然在加速发展,这100年的科技成就,将会是过去1000年成就的总和,而人工智能是本世纪最伟大的创新。他预言,约在2030年,机器智能将与人类智能相当,他把这个时刻称为“奇点”。

面对同一个世界,为什么不同的人有如此不同的观察和结论?我们认为,可以从两个方面来解释这个矛盾。

第一,重大创新的缺乏,并不等同于微创新的不活跃。一般来说,任何一项重大创新都会催生一系列的微创新,微创新会滞后于同类的重大创新。例如,新石器革命晚期的金属冶炼和制造技术发明之后,在接下来的千余年间,人们把曾经用石头做的大量礼器、武器、农具和其他物品逐渐用金属置换。重大创新可能掀起一场革命,而微创新过程既可能提升社会的运转效率,也可以丰富人们的生活。我们认为,目前世界已经进入重大科技创新减慢,而微创新仍然活跃的阶段。然而,缺乏新的重大科技创新引领的社会,微创新所带来的价值终究会越来越小。

第二,由于计算机的发明,信息时代于20世纪60年代起步,从而启动了比特世界生机勃勃的创新。这一波创新,一方面产生了一个崭新的软硬件信息技术产业,另一方面也在逐渐改造原子世界的各项产品和服务,例如各种自动化机器的改造。互联网出现以后,对服务业的改善最为显著,一些传统中介行业大幅萎缩(例如股票经纪人被电子交易取代),传统零售业也受到电子商务的冲击,传统信息服务业,如报纸、电视等,也被网络新闻和网络电视逐渐挤出。比特世界的速度,比原子世界的速度要快很多,但其对经济的总体提升效果未必显著。目前的状况,可以总结为微创新活跃而宏大创新减弱、比特世界创新活跃而原子世界创新减弱。这个状况让一些经济学家产生了另一重忧虑:目前,世界经济增长主要来自包括中国和印度在内的后发国家,而它们主要是在消化西方工业革命积累的创新成就,发达国家似乎已经进入一个净增长很小的“零和游戏”阶段。诺贝尔经济学奖获得者索洛(Robert Solow)在1987年就曾预言:计算机虽然到处可见,但这不会显著提升总体生产效率的统计数据。上文提到的《大停滞》一书的作者考恩,从中位工资的角度出发,也发现美国自1973年以来经济停滞不前。为什么美国在比特世界的快速创新未能有效转化为人均GDP的增长呢?这就是所谓的“生产率悖论”。那么,未来世界经济增长的新引擎到底在哪里?

过去几十年,关于原子世界科技创新转化为全人类福利的限制条件有过很多讨论,自然资源(例如石油、粮食、金属等等)的有限性是其中很重要的因素,地球环境对大量消费所造成的污染的容忍能力,也是很重要的限制条件之一。至于比特世界,在创造力生机蓬勃的同时,我们也看见了一个坚硬的天花板:每个人的时间都是有限的,一天只有24小时,最近几十年的信息爆炸,已经让它的消费者目不暇接,时间严重碎片化,人们已经没有太多的空间消化更多的比特了,“注意力稀缺”逐渐成为信息产品消费的瓶颈。

从长历史跨度来看人类的科技创新,其空间和时间分布都是极其不均匀的。也就是说,创新往往在较短的时间内、在一些很小的区域爆发,形成革命。而历史上大部分时间和世界的大部分地区,日子都是日复一日的平庸。革命毕竟是“非常态”,是一场发展过程中失控和偶然的“癌症”,也许人类的“新常态”就是在重大科技创新稀少的情况下,财富不会进一步显著增加,但会变得更为悠闲。世界各国无论投入多少人力物力都不会在短期内掀起一场新的科技革命,并且,这个“新常态”也许会持续很长时间。

| [1] | 董洁林, 陈娟, 茅莉丽. 从统计视角探讨中国历史上的科技发展特点[J]. 自然辩证法通讯, 2014, (3): 29-36. |

| [2] | 董洁林, 曹钰华, 茅莉丽, 等. 历史科技成就统计与“欧洲中心主义”[J]. 科学学研究, 2014, (7): 987-995. |

| [3] | 董洁林. 创新与未来:大繁荣还是大停滞[N]. 金融时报(中文版),2015-05-13. |

| [4] | Romer, Paul M. Increasing returns and long- run growth[J].Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037. |

| [5] | Romer, Paul M. Endogenous technological change[J]. Journalof Political Economy, 1990, 98(5): 71-102. |

| [6] | Kremer, M. Population growth and technological change onemillion B. C. to 1990[J]. Quarterly Journal of Economics, 1993,108(3): 681-716. |

| [7] | 泰勒·考恩. 大停滞[M]. 王颖, 译. 上海: 上海人民出版社, 2015. |

| [8] | Huebner J. A possible declining trend for worldwide innovation[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2005, 72(8):980-986. |

作者简介 苏州大学,教授。

(编辑 王丽娜)