任何一种生产都会产生副产物,这些副产物在没有利用之前都是某种产业的废弃物。农业生产是一种利用光热气候资源将气CO2和自然界的H2O合成为生物量碳水化合物而获取食物的人工生态系统生产。这一生产的主要原料来自大气CO2,土壤的水分和养分。在获得食物和纤维的同时,大量不收获的作物地上部生物量——秸秆,成为农业生产的废弃物。数年来,每逢作物收割,秸秆在田间就地焚烧,浓烟四起,成为广为诟病的农业污染。秸秆之火,日益演变为秸秆之害,演变为秸秆之祸,使中国农业背负了沉重的环境污染负担,陷农民于社会伦理与责任的无奈之下,陷政府于监管与治理的困境之中。解决焚烧之困,凸显现行农业科技与社会经济的严重脱节,政府与农民的利益对立,农业资源与市场的深刻矛盾。在市场经济的今天,秸秆出路何在,产业化解决是否有径可循,已经成为中国农业和社会可持续发展的一大考验。

秸秆还田诚然是科学良策,作为有机质还田、提升地力的国家举措,农业部门一直强力推行,但越来越不受农民欢迎[1],甚至可能造成农业减产[2]。出于无奈的农民秸秆焚烧,加剧了空气的雾霾[3],埋下了交通安全隐患,也引发了农民的人身安全事故,秸秆之火,其状之重,以致政府实行了有史以来最严厉的秸秆禁烧,甚至动用直升机等手段监管秸秆焚烧[4]。一把秸秆,挑战着中国农业的环境风险,考量着政府的监管,但同时考验着农业科技创新,考验着新产业和新市场的萌生。政府对秸秆禁烧监管不可谓不严,秸秆利用政策不可谓不惠,但至今收效仍不明显。在中国经济发展的循环低碳转型中,农业的可持续发展转型中,特别需要重新审视秸秆“还与用”的关系,重新探讨秸秆处理的“能与肥”、“农与工”的关系,重新厘清对秸秆处理的“义与利”、“罚与奖”的关系,才能利导监管的“制与疏”、“管与助”的关系,最终解决秸秆“火与祸”的困局。简言之,以产品取代还田,以补贴取代禁烧,以市场取代监管,探索市场调节的秸秆产业化新机制,必将是农业秸秆问题的可持续解决路径。在市场经济发展中,如何寻找良方、对症下药,在政策-技术-产业的一体化框架下寻找突破口,冲出秸秆之困局,已经成为秸秆治理的国家要务。

秸秆作为农业固体生物质废弃物,一直是废弃物处理研究和技术发展的一大领域。科技界对秸秆的处理和资源化利用研究和技术发展一直没有停止过。在西方,例如欧洲和美国,自20世纪30年代治理土壤风蚀和退化开始,一直推行秸秆覆盖和少免耕,至今仍是最普遍和环境友好的利用方式。这种利用方式成本低,土壤保护成效明显,符合一年一熟的轮作农业,农场主乐意而为。在日本,70%左右秸秆还田,10%左右用作饲料。韩国的利用主要是还田和作为饲料。这些国家就地焚烧不到5%。作为耕地保地力、促增产和防退化的主要技术手段,中国20世纪80年代以来大力支持秸秆还田。另外,中国也大力扶持秸秆资源化利用,20世纪90年代以来,秸秆日用消费品(如餐盒、板材、秸秆编结等)得到一定规模发展。特别是适应中国能源需求,中国大力支持秸秆气化和直燃式发电,至2008年,直燃式发电规模达到110万kW·h,消耗秸秆600万t[5]。2012年,中国颁布了《秸秆沼气工程工艺设计规范》,开始支持秸秆沼气,但其技术复杂,产业化发展受到诸多因素制约[6]。秸秆材料利用的形式多样,产品缤纷,但无论从产品接受程度还是秸秆利用量和产业规模,没有形成优势的秸秆利用方向。秸秆饲料化是国家大力推行的,但除了在西北农牧交错区有一定规模外,这一利用尚未形成气候。目前,农业部大力推广和支持秸秆四化(肥料化,能源化,饲料化和基料化),特别是农业部保护性耕作计划、秸秆还田和地力提升计划、配方施肥和有机肥补贴计划都大力鼓励和扶持秸秆肥料化利用,国家发改委、财政部和农业部通过国家绿色能源计划政策和资金支持秸秆能源化利用,财政部一直对秸秆大规模利用进行补贴扶持。在推动秸秆利用中,可谓国家政策到位,技术多种多样,环保监管维持高压态势,遗憾的是秸秆焚烧愈演愈烈,根本解决任重道远。可以说秸秆利用“人人有办法,处处皆烦恼”,其症结可能在于技术和政策与实际的脱节,秸秆利用形式与生产者的社会经济条件的脱节,秸秆利用与产品出路、产业与市场的脱节。秸秆作为农业的副产物,作为农业中携带有能量和养分的未利用生物质资源,能否找到一种既满足“四化”要求,又符合产业化条件和市场需求的解决途径?自2006年以来,一种秸秆资源化利用的新技术方向——秸秆热裂解炭化技术应运而生。

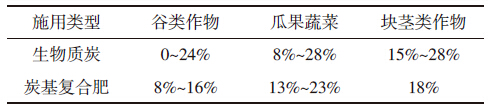

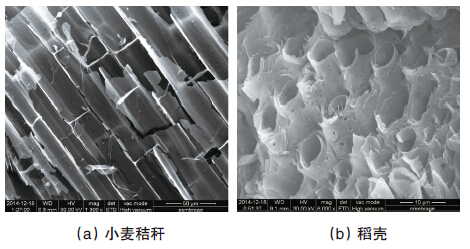

科学家研究亚马逊流域2000多年前玛雅人留下的热带黑色肥沃土(当地人称Terra Prata),证明其肥力来自火烧迹地残留的大量稳定的炭质有机质。这种有机质是生物质在氧气不足下热裂解产生,在自然条件下比残留的农作物有机质稳定得多。2007年,科学家在Nature 刊文提议热裂解产生的有机质用来培肥不断退化的土壤[7]。从此,废弃物生物质热裂解处理和生物质炭研究和技术开发在世界农业和生态环境学界风起云涌。生物质热裂解的基本原理是:在限氧条件下,生物质在250~750℃发生热裂解作用,碳化合物发生结构崩解而产物通过固液气分离而得到生物质炭、木醋液和生物质可燃气。虽然这些产物的得率依原料、工艺和温度而异,但从挥发分有机质获得了生物质可燃气——能源,从固体残留物生物质炭保留下养分和固定态碳,从液体获得了生物活性有机物质——液体有机质(图 1)。通常,1 t干秸秆热裂解碳化可以得到700 m3以上的可燃气、300 kg生物质炭和200~250 kg木醋液。生物质炭既可以作为土壤改良调节剂,又可以用于有机无机复合缓释肥和新型基质及环境污染处理剂。这个新技术途径,区别于生物质直燃式发电,是通过炭质保留和循环了化肥厂合成的化肥养分(N,P,K);区别于秸秆还田,是土壤保存了稳定态碳而避免了分解产生CO2排放于大气;与秸秆堆肥的区别,是炭化消除了秸秆中农药和抗生素残留,且利用了秸秆的能源;与秸秆沼气的区别,是得到了结构性稳定的炭质,可开发农业新型生产资料的多用途利用产品(表 1)。

| 图 1 秸秆热裂解及产物的多联产体系 Fig. 1 A production system of multiple products from crop straw pyrolysis |

|

|

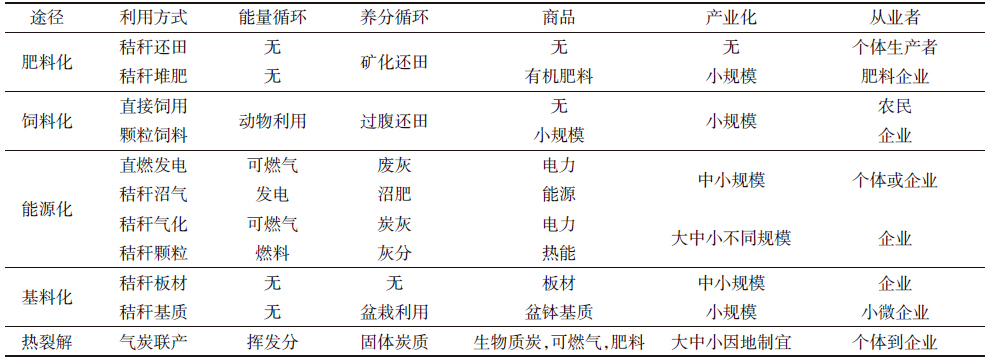

表 1 秸秆四化利用及热裂解利用的循环性与产业化潜力比较 Table 1 Comparison of material recycling and feasibility for industrialization of four major utilization ways of straw with pyrolysis |

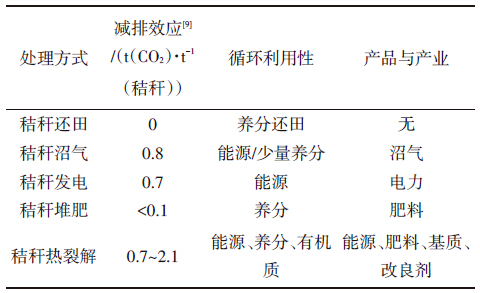

这一技术途径是目前为止秸秆处理中最为节能减排的。秸秆还田是零碳技术,没有排放,但也没有减排;秸秆沼气主要利用了能源,通过沼肥少量养分得到循环;秸秆发电尽管得到了能源,但化肥养分的损失巨大(按1 t秸秆平均损失8 kg氮素、1.2 kg磷素和13 kg钾素计算,全国600万t秸秆直燃式发电损失氮肥5万t,磷肥2.5万t和钾肥14万t),化肥厂重新生产这些肥料需要标煤16万t。全国就地焚烧和作燃料焚烧的秸秆总量占50%,总计损失的养分相当于320万t氮肥,50万t磷肥和520万t钾肥,化肥厂重新生产这些养分需要消耗约900万t煤。秸秆堆肥利用了养分,但损失了能源,秸秆直接还田也是如此。全国20%的秸秆还田,1.5亿多吨,其能量损失近8000万t标煤。只有秸秆热裂解处理可最大程度利用能源、养分和秸秆有机质,作物秸秆吃干榨净,实现农业自循环和资源全利用,是一种能源和养分利用不偏废,减肥又减排的秸秆利用新技术。最近,国家发改委已将秸秆规模化收集处理、秸秆热裂解和秸秆生物质炭肥料等技术途径列为国家重点关键低碳技术[8]。不仅如此,热裂解处理的优势突出,实现了多产品联产,使秸秆循环提供了农业多种生产资料产品,使废弃物处理具备产业化发展的多种选择(表 2),这展现了农村秸秆处理产业的就业新机遇和农业的新增长点。在政策支持下,秸秆热裂解生产不但不是被动的废弃物处理,反而可能带动农村就业和农业新产业与新市场。

|

|

表 2 不同秸秆处理的环境效应及产业化潜力比较 Table 2 Comparison of environment benefits and potential for industrialization among different straw treatments |

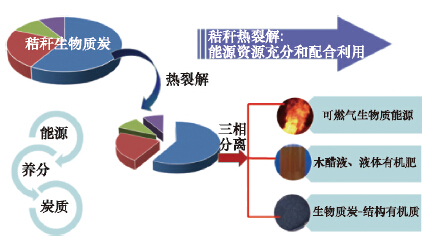

作物秸秆热裂解产生的生物质炭,为一种包含固体稳定性炭质(在煤化学中称为固定态碳)和部分可溶性有机物并包含一定量矿质灰分的多种组分混合的有机质。热裂解过程中热力作用使作物秸秆发生崩解和炭化,还大部保存有作物的物理结构,特别是植物通气组织的结构,并且因热裂解作用产生炭质表面的碱性有机基团及灰分的原因,作物秸秆生物质炭大多为碱性(pH通常在9以上),表面带负电荷密度高于一般温带和亚热带土壤黏土矿物。因此,稳定的炭质、良好的孔性及高的阳离子交换量是生物质炭区别于土壤有机质和秸秆堆肥及秸秆沼肥的突出特点(图 2)。

| 图 2 秸秆热裂解生物质炭显微结构电镜照片 Fig. 2 SEM image of crop straw biochar |

长期以来,由于农业高强度利用、环境污染、生态退化和愈演愈烈的气候变化,全球土壤处于土壤有机碳贫化、土壤酸化和土壤紧实化,土壤污染日益普遍,重金属、农药残留日益积累,通过土壤-作物-农产品食物链日益威胁人类健康[10]。而热裂解生物质炭用于土壤,可以将作物光合固定的大气碳稳定地保存于土壤(农业土壤有机质碳平均更新周期80~100年,生物质炭的有机碳平均更新周期500~800年[11]),补充和增加土壤有机质碳和土壤养分,改善土壤结构和调节酸碱度,提高土壤水分和养分保蓄能力,对于改善、提高和恢复土壤生产力展现了新的希望。而且,生物质炭的表面活性,有机物的高度螯合结合性,可以通过吸附—沉淀—捕获—固定重金属和有机污染物,对于控制土壤和环境污染带来新的希望。可以说,在人类环境挑战日益严峻的今天,秸秆生物质炭对于解决人类社会面临的土壤问题展现了新的机遇[12]。

当前,全球面临的气候变化速度比以往更快,对自然和经济的影响比以往更普遍,对可持续发展的挑战比任何环境问题更严峻和深远[13],减排是全球不同国家、不同行业和不同人群都有共同而有区别的责任。作物秸秆等生物质热裂解及其生物质炭的农业应用,首先是农业领域固碳减排的优先关键技术[14]。全球能源产业界花巨资正在推行的碳捕获和封存(CCS)计划[15],是将化石能源利用中排放的CO2回收而封存于枯竭的油气田和沙漠盐水层等地下系统,不但可能避免向大气的巨量温室气体排放,还可能会提高油气采收率。CCS的技术链是捕获—运输—封存—监测,且必须对因废弃油井、底层断裂和岩层溶解可能出现的CO2泄漏等环境风险进行长期监控,估计将增加能源成本50%~100%(目前估计是每千瓦时8 美分,每吨CO2当量的减排成本80 美元)。况且,CCS对生态系统未见任何有益效应。相反,秸秆等废弃物生物质在热裂解获得能源而减排、回收化肥生产的养分资源而减排的同时,因生物质炭土壤施用(biochar soil amendment,BSA)还抑制农田土壤N2O排放,产生附加的间接减排效应。我们最近的计量研究表明,秸秆热裂解生物质炭产业的每吨秸秆利用的综合减排效应介于0.7~2.1 tCO2,视不同产品的应用方向而异。同时,因稳定性碳储存在土壤,并改善土壤质量,消除或减少废弃物直接污染和农田污染物的危害,促进农业生产和改进生态系统服务功能[16]。当然,要实现生物质热裂解和生物质炭土壤施用,同样需要秸秆收集—储存—运输—炭化—再运输—施肥等技术环节,但生物质炭土壤施用普遍可行,无不良环境风险,就目前技术而言,每吨秸秆的收储成本是300元人民币左右。如果生物质炭作为土壤改良剂、土壤污染处理剂施用,则碳储存并不增加额外成本。正因为如此,国际生物黑炭协会(IBI)在2009年向联合国气候变化公约组织提出“生物黑炭作为固碳减排控制气候变化的解决途径”的动议。同年,在G20峰会上被国际咨询专家提议为碳中和核心技术,在2009年哥本哈根气候变化大会前夕,联合国防治沙漠化公约组织将生物黑炭技术作为防治土地沙漠化、恢复生态系统生产力从而大幅度提供生态系统固碳减排的全球推广技术;同期,联合国粮农组织也将生物质炭农业应用技术列为保障粮食安全、减缓非洲贫困的技术解决途径。据悉,国际生物质炭科技界将在2015年联合国气候变化大会巴黎峰会进一步提出农业废弃物热裂解产业减排的动议。

能源碳排放的地质碳封存技术是清洁生产和零碳技术,而缘自秸秆废弃物处理的热裂解生物质炭生产和土壤施用则为名副其实的碳中和技术。秸秆通过生物质炭还田既做到了固碳减排,又起到保持土壤肥力和农业生产力,促进农业安全优质生产,因此被公认为绿色革命新技术——秸秆生物质炭绿色革命。因而得以成为21世纪初农业和环境可持续发展的新热点领域。自2009年以来,全球生物质炭研究与技术发展方兴未艾。美国、澳大利亚、欧盟和英国等主要发达国家相继提出了秸秆等废弃物热裂解生物质炭技术与产业发展前瞻性报告[17],特别是欧盟委员会2010年启动了生物质炭全欧合作计划规划。印度和巴基斯坦也正在推出国家层面的生物质炭计划。生物质炭科学技术,作为一个横跨废弃物处理、环境治理、农业发展诸领域的新学科,已经在全球科技界蓬勃兴起,学术活动日益活跃和频繁,研究和技术发展日新月异。

欧美发达国家主要是一年一熟,夏秋作物秸秆70%以上用于冬季土壤覆盖,下一年作物生产开始前秸秆在田间有足够的时间分解,因此,处理秸秆的挑战并不严峻。中国农业高度集约化,大部分地区一年二熟,南方多稻麦/稻油水旱轮作,北方多麦/玉米连续旱作,高产农业秸秆产生量大,但轮作制下作物茬口紧接,作物收获后秸秆还田量大、时间紧、操作难,秸秆即使还田短时间内又难以分解,影响下茬作物出苗生长。这是农民消极对待秸秆处理的实情。反之,中国北方旱作农作物的高产农业,也提供了同类秸秆就地收集利用的规模条件。例如,在黄淮海平原区,玉米和小麦亩产达千斤水平,其秸秆量达5 t/hm2以上,地块面积大,土地平坦,利于机械化规模收集运作。同时,中国能源供应紧张,乡村分布式绿色能源发展需求也适合采用气炭联产的秸秆热裂解生物质炭产业化。再者,中国农业土壤低产面积大,普遍有机质少,土壤紧实板结,改良土壤正是施用热裂解生物质炭的最佳用处。最后,中国农村第三产业普遍不发达,环境和生态服务产业有巨大的潜力,秸秆收集处理和生物质炭生产成为最后的涉农环境服务产业,提供乡村产业发展的新机遇和就业的新岗位。

自2009年以来,中国科技界密切关注国际科学技术态势,生物质废弃物热裂解及生物质炭研究十分活跃,在秸秆热裂解处理与炭化技术及生物质炭农业应用等多个方面迎头赶上国际水平。同时,越来越多的民营资本和私营企业开始投向技术研发和产业发展。最早的秸秆热裂解与生物质炭企业生产发源于河南商丘,当地的一个民营企业发明了池式炭化,通过挥发分分离得到生物质可燃气和木醋液,留下了大量固相物质——生物质炭。尽管是批次式秸秆处理,但这种技术不需要外部能源,首次实现了秸秆能源和养分与炭质的分离利用,符合农村社会经济条件。其后,该公司创新地开发了热裂解立窑炭化生产系统,首次实现了每小时吨级规模的秸秆热裂解处理和生物质炭的连续工业化生产,每吨秸秆得到700 m3以上的可燃气、300 kg的生物质炭和200 kg的木醋液[18]。目前,该企业已经形成了秸秆收集、储运、炭化与生物质炭产品的产业链,年处理秸秆15万t以上,生产生物质炭达5万t以上,是国内最大规模的生物质炭生产销售企业,也成为世界上最大的秸秆热裂解处理与生物质炭生产企业,生物质炭已经销售到韩国和土耳其等国。

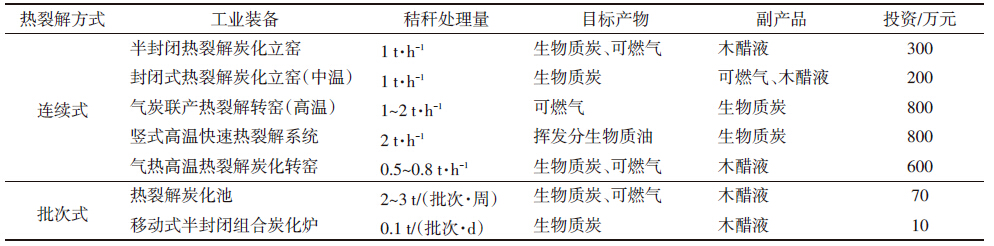

此外,专门针对棉花秸秆的封闭式中温热裂解炭化立窑在天津研发成功,生产的生物质炭作为燃料炭销售,每小时处理量接近吨级,具备连续生产的产业化条件。2013年,安徽某公司成功开发出气炭联产热裂解转窑,每小时处理1~2 t秸秆,挥发分大部分转化生物质可燃气用于发电,而剩余0.3~0.6 t生物质炭,生产生物质炭副产品将可用于农业,是目前单机处理量和生物质炭产量最高的秸秆热裂解生物质炭生产设备。在2013年,某民营企业的水稻秸秆(稻壳)制备生物油的竖式高温快速热裂解系统开发投产,通过挥发分分离得到生物油,可供矿业冶炼燃料及调配后作为柴油供农机使用,而副产物生物质炭可供酸性稻田改土和治理重金属污染使用。该系统是目前单机处理量高(1.5 t/h秸秆或稻壳)、单位秸秆收益(可达1000元/t以上)最佳的秸秆热裂解气化生产装备,代表了目前世界上规模最大、能源效益最佳、秸秆经济性最大的秸秆生物质热裂解生产系统技术(表 3)。

|

|

表 3 目前中国秸秆热裂解炭化代表性装备技术比较 Table 3 Comparison of representative equipment used for straw pyrolysis available in China |

除了上述工厂化秸秆热裂解处理装备外,移动式热裂解处理技术也得到长足发展。基于“半封闭式亚高温缺氧干馏炭化新工艺”的批次式“移动组合炭化炉”在东北研发成功。在山西,出现了一种简易移动式热解炭化机。而可连续生产的移动式炭化炉正在江苏宜兴环保工业园研发。这些机具可以牵引至田间村头,适合北方一年一熟地区在秸秆产地的就地炭化处理,单机成本低,使用方便,适合农民小业主农闲时从业处理。同时,可以外接设备实现固、液、气三相的分离及主要产品的回收再利用,符合村级秸秆热裂解处理和产品加工生产。为了村级的秸秆处理产业发展,小型轻便的秸秆压缩成型机和小型连续式竖式炭化炉正在研发中,可望在2015年初批量投产。这将奠定与村级秸秆收储相配套的秸秆颗粒处理——炭化处理和能源与生物质炭生产的村级规模秸秆产业的装备基础。当然,这种设备的多台并联于一个统一的三相产物分离纯化系统,可构成一个大规模的秸秆生物质炭集成生产系统,大大提高秸秆规模热裂解处理能力和生物质炭产能。

在交通不便的山区,可采用秸秆田头粉碎、颗粒化,匹配移动式炭化机建设村级小规模生物质炭生产点,可在北方广大的旱地农业区就近进行秸秆处理和生物质炭化生产,有可能为供当地农民提供秸秆处理服务的就业新机遇。当前,中国秸秆热裂解炭化和生物质炭生产的企业规模、秸秆炭化处理量和生物质炭生产量及农业应用量都已占据世界领先地位,已经引领着世界的秸秆热裂解生物质炭产业化发展。不过,在热裂解多联产系列化、集成化和智能化方面,在生产的技术标准化和环境控制等方面仍需提升改造,以逐步发展为具有国际竞争力的现代生物质炭生产关键装备和系统技术。

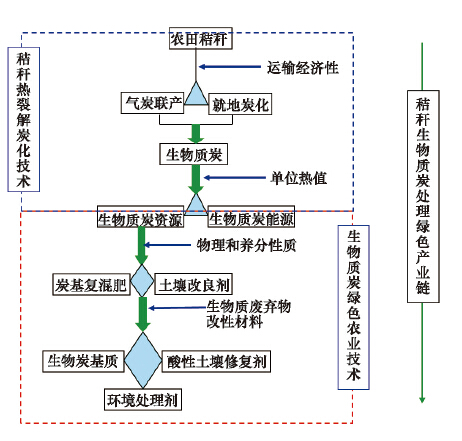

近5年来,针对农业生产和秸秆处理的实际国情,中国开展了大量的各种作物秸秆热裂解炭化和生物质炭农业实际应用的实验研究,得以勾画出秸秆生物质炭绿色农业技术路线图和相关的秸秆热裂解产业化技术途径蓝图。

为了保证农作物高产,农业生产中化肥农药、农膜等化 学品投入不断加大,栽培耕作连作不断提高,伴随着工业发展带来的农田环境污染日益扩张,秸秆作为农业生产废弃物携带有重金属[19]、施用的农药残留和前茬作物携带的病虫生物虫卵以及粘附土粒携带的增塑剂和抗生素等残留物,这是秸秆还田常常减产或需要施用更多农药的原因[1]。生物质热裂解通过滞留时间1 h以上的高温(350~700℃)炭化有效地分解或者炭化了这些污染物残留,而规避了秸秆循环利用中污染物的再回田,这是常规秸秆堆沤、秸秆沼气等循环途径(温度在70℃以下)所不能比拟的。秸秆通过热裂解生物质炭重新循环于农田避免了秸秆直接还田带来的弊端。因而,秸秆生物质炭尽管来源于废弃物,但因热裂解炭化变得清洁而消除污染,大大消减了高产农业的环境风险。在当前化肥、农药、兽药和抗生素还不能避免使用的条件下,生物质炭热裂解提供了农业废弃物处理而重新循环的健康和安全途径。

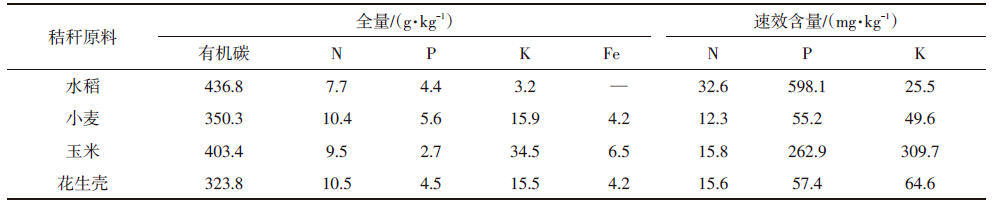

秸秆生物质炭热裂解,除了挥发分有机物转化为可燃气能作能源利用外,慢速炭化保留了生物质炭30%的有机质于生物质炭中,同时非挥发性灰分养分,如N、P、K、Si等大量和中量元素得以保留和富集在生物质炭颗粒中(表 4),施用于土壤成为重要的养分补充。秸秆能源化利用,特别是燃料和直燃式发电利用中,由于高温燃烧,部分氮素逸失于空气,而Si、Fe和P等元素被矿质(铁质和硅质)胶结物固定,这些养分虽然存在,但有效性却很低。而生物质炭中矿质养分或被表面吸附、或与有机质结合(如P),或在碱性条件下可溶性提高,特别是Si,秸秆生物质炭施用下水稻植株含Si量显著升高[20]。因此,秸秆热裂解不但保留了养分、而且养分有效性提高。表 4中的数据表明,生物质炭中有效P和K都达到土壤中丰富的水平,有效Si 含量达到700 mg/kg,是水稻土(<60mg/kg)中的10倍,有效性提高。通过稳定性有机碳的回田,热裂解生物质炭不但是秸秆养分的再回田,而且是更有效的还田。

|

|

表 4 中温慢速热裂解秸秆生物质炭的养分平均含量 Table 4 Mean nutrient contents of biochar from mid-temperature pyrolysis |

近5年来对秸秆生物质炭的试验研究已经充分证明,将生物质炭施用于农田,具有显著改善土壤功能和促进土壤生态系统服务的作用。

1)疏松土壤,改善土壤团聚结构。秸秆生物质炭作为有结构的有机质大量输入农田,促进土壤团聚作用,提高团聚体稳定性,使土壤疏松多孔而消除板结,利于耕作和根系生长(图 3)。

| 图 3 施用生物质炭对土壤结构的改善 Fig. 3 Improvement of soil structure after biochar application |

2)调节土壤酸碱度,增强土壤缓冲性,提高养分调蓄能力。秸秆生物质碳可使酸性大田土壤pH值提高0.1~0.3个单位,而碱性土壤又不致于进一步碱化。土壤阳离子交换量有较大幅度提高,这特别对于南方土壤具有改善土壤缓冲性的作用。

3)补充土壤养分,显著提高磷、钾和硅的有效性。磷素和钾素是中国十分缺乏的养分资源,而硅素是高产水稻缺乏的中量元素,生物质炭施用于土壤,增加了土壤的这些养分库,同时因为有机质结合为主,磷素无论在酸性土壤还是在碱性土壤,有效性均大大提高。例如,南方水稻土施用生物质炭后硅素有效性大为提高[20],钾素有效性提高50%~100%。

4)钝化土壤中重金属和有机污染物。生物质炭的碱性及稳定性有机质十分有利于多种阳离子重金属通过吸附-沉淀及螯合而达到固定,可以有效地去除水中重金属,交换土壤矿物吸附的重金属而结合于炭质中,降低土壤重金属的浸提率和溶出率,从而大幅度降低作物吸收,特别是对有毒重金属元素Pb和Cd的吸收。同时,生物质炭以芳香烃为主的炭质,对于多种复杂有机污染物具有亲和性,可以截获和绑定有机污染物于高度复杂的生物质炭有机质中,因此,生物质炭施用土壤可以达到钝化污染物而实现农产品清洁生产和安全生产[21]。

5)减少农田N2O排放,提高氮素农学利用率。生物质炭施用于农田,由于促进了氮素的缓释性和改变了土壤硝化作用条件,反硝化的氮肥N2O排放得到极大抑制,无论是水田和旱地,N2O排放可以减排25%~40%[22],由此提高了氮素农学利用率20%以上,是目前为止无化学抑制剂下减排幅度最大和提高氮肥利用率最高的管理措施[23]。

6)促进土壤微生物生长,平衡土壤微生物群落结构。由于大幅度增加了土壤有机质,土壤团聚化改善了微生物土壤生境,促进了微生物的生长繁殖和适于不同微生境的微生物群落平衡。例如嗜酸性微生物和喜氮微生物相对减少,好氧和厌氧微生物趋向于平衡,显著提高土壤生物多样性[24]。这有利于抑制长期连作下极端条件微生物的刺激生长,提供了改善连作障碍土壤修复的途径依据。另外,生物质炭在土壤中还具有保墒增墒,保蓄土壤水分的作用。在北方旱地土壤,施用生物质炭可以明显提高土壤蓄水量,整个生育期可相对提高土壤质量含水量2%~5%,相当于增加了5~12 mm有效降雨量,增加土壤储水50 t/hm2以上[25]。这些良好的生物质炭土壤功能,促进土壤对于固碳减排、养分利用与作物增产、降水蓄持与利用、保持及改善生物多样性的生态服务。

根据生物质炭对土壤功能的作用,中国科学家本着自主创新和应用优先的原则,实验开发了生物质炭农业应用技术,在中国主要农作区多地连续多年对生物质炭农业技术进行了实验示范,目前已经构建了一套秸秆生物质炭绿色农业的模式化技术体系。在生物质炭土壤处理方面,研发形成了以下技术。

1)生物质炭土壤处理提升地力与作物增产技术。将生物质炭作为土壤处理剂,混施于土壤,大量增加土壤有机质,改善结构,提高土壤养分和生物质量,从而促进作物生长,实现增产和优质。对国际文献报道结果统计得出,生物质炭土壤施用对不同作物平均增产8%。多年的实验表明,亩施1 t生物质炭,当年作物增产幅度达到0~26%,增产以块根块茎类作物最高,增产达25%以上,叶菜类蔬菜其次,达15%~25%,玉米增产在15%以上,而水稻、油菜和小麦增产在5%~12%,提高氮肥农学利用率20%以上[23]。特别地,江苏宜兴的实验,稻田一次生物质炭土壤处理5年间,土壤养分持效、少病虫害、不倒伏,减少追肥和打药各2次以上,农民每亩节约支出80元以上。2014年在河北张家口坝上沙土地进行了马铃薯高产实验示范,使用生物质炭和生物质炭菌肥,马铃薯同比增产26%,马铃薯个大质优,品质明显优于常规技术。这一技术将对农业部正在推进的旱地马铃薯生产发挥巨大技术支撑作用。

2)生物质炭对贫瘠和障碍土壤的快速恢复与增产技术。在河南商丘盐碱土和山西忻州石灰性褐土低劣地进行的土壤快速培肥实验示范表明,在生物质炭土壤处理基础上,配合活性有机肥或养分施肥,盐碱、贫瘠、板结等障碍因子当年得到缓解,土壤生物活性大幅度提高,实验当年作物生产达到中等产量。这一技术应用于江苏沿海滩涂盐碱土快速改良,成功地在新围滩涂栽培竹柳新能源植物。这一技术为广大的东部沿海滩涂农业资源开发、西北部低劣地农业开发带来希望。

3)生物质炭农田污染治理技术。进行了污染农田重金属治理与水稻安全生产大田实验示范,覆盖湖南、江西、广西、福建和江苏等主要稻区的矿山污染田,废水灌溉污染田和化工企业排放污染田,融合了生物质炭重金属快速钝化和土壤培肥增产优质技术,一方面通过吸附—沉淀—螯合固定和孔隙封闭隔离等多种机制的共同作用,大幅度降低了可浸提性有效态重金属含量,实现对污染重金属特别是Cd的快速和稳定的钝化,有效阻抑了重金属的水稻吸收,实现在中等污染水平上达到稻米、小麦籽粒符合WHO食物限量标准[26]。另一方面,快速恢复了污染胁迫的微生物群落及其活性,促进了作物的健康生长,水稻产量在污染治理中得到稳定和提高(5%~12%)。这一技术2014年已经在湖南湘阴、湘潭等地示范推广35 hm2以上。基于这一实验示范的研究论文“多地比较试验证明生物质炭可作为解决镉污染稻田镉米问题的根本生态技术”[21]发表,得到国际高度关注。这一技术为中国南方,特别是湖南、广东、江西和广西等地大面积重金属污染稻田的治理提供了技术方案,专利技术已经授权,技术方案已经报备农业部污染农田治理生产技术。

创新开发了生物质炭肥料技术。来自作物秸秆的生物质炭富含养分,且具有较好的氮素吸持及缓效功能。将生物质炭与化肥复合生产新型的有机无机缓释肥,替代纯化学肥料。生物质炭缓释肥的原理是在制造过程中,化学氮素与生物质炭基团反应,部分转化为有机结合态氮素,进一步提高了生物质炭对氮素的吸持和保持作用及反硝化抑制作用,既满足植物吸收,又减少了氮素的淋失和排放,是复合肥低碳化和缓释化的新革命[27]。实验表明(表 5),施用这种肥料,氮肥投入减少15%以上,利用率提高25%以上,还具有增产(5%~15%)和减少农田温室气体排放(20%以上)的显著作用[28]。特别地,生物质炭及复合肥应用于蔬菜,还可以大幅度(40%)减少蔬菜的硝酸盐含量,提高VC含量和氨基酸含量。这种肥料既可以在常规复合肥生产线生产,又不添加化学抑制剂,可以根本改变中国化肥中有机无机复合肥不到15%的生产状况,并有利于减少氮肥消耗,最终减少农业化肥生产的温室气体排放。生物质炭基复合缓释肥已得到发改委中小企业产业振兴计划支持,已经在安徽和山东进行大规模商品化生产和销售,且已经作为低碳肥料列为国家重点低碳推广技术之一。

|

|

表 5 田间实验中施用生物质炭和炭基复合肥对作物的增产作用 Table 5 Crop productivity enhancement with biochar application or biochar based fertilizers |

另外,秸秆挥发分液体和生物质炭中均含有丰富的植物活性有机物质及矿质养分,采用特殊工艺加工的液体有机肥,具有刺激根系和叶片生长、洗脱植物污染物和改善植物健康和品质的良好作用。对秸秆热裂解产物加工生产浓缩液体有机肥的特殊工艺已经中试完成,专利技术已经在审查中。不久,基于生物质炭的浓缩商品液体有机肥可以大规模生产和销售。这将弥补液态有机肥的空白,同时为药肥一体化和水肥一体化提供有机肥料的新产品支持。同时可以为高值园艺农产品的安全和优质生产做出贡献。

有报告指出,生物质炭在农业上的利用多达55种[29]。中国的实验研究已经指明了大量应用秸秆热裂解生物质炭的支柱途径——生物质炭土壤处理和炭基复合肥,应用这些产品和技术构成低碳安全优质农业生产新途径,已初步勾勒出解决秸秆可持续利用和循环的热裂解绿色农业路线图和相关支柱产业(图 4)。这项成果已经通过教育部鉴定,其应用分别在教育部、河南省和山西省获得国家科学技术进步奖。相关技术已经报备农业部新型农业生产技术。因此,作为领先于世界的技术和产品开发研究,中国已经能够将秸秆热裂解处理与产品的农业实际应用结合,构成了热裂解处理技术产业化与绿色农业产业化两大产业的关联,展现了国家层面全面推进秸秆热裂解处理产业化的光明前景。联合国环境规划署启动了生物质炭可持续土壤管理全球培训与示范项目。2015年4月11—21日,该项目的启动会、培训会和生物质炭与绿色科学国际会议在南京农业大学召开,凸显中国秸秆热裂解炭化及其农业应用在国际上的先导优势。

| 图 4 秸秆热裂解与生物质炭绿色农业路线 Fig. 4 A road map for biomass pyrolysis and biochar green agriculture |

以最低生物质炭价格1200元/t,生物质可燃气价格每方0.4元/m3,和木醋液500元/t计,秸秆热裂解的产值是800元/t左右,若秸秆收购价350元/t,生产管理成本按150/t元计,秸秆炭化的收益是300元/t。若延伸产业链,进一步生产炭基肥、土壤改良剂和土壤基质等,延伸产业的效益是显著的。产业的潜在经济效益视产业链和规模而异。在国家实行秸秆处理补贴、炭基肥补贴和碳减排等补贴政策下,具有很大的盈利空间。

结合中国市场经济发展和农村社会经济现状,秸秆热裂解处理将衍生3大产业:秸秆生物质能源产业(秸秆燃料、秸秆燃气和秸秆生物质油),秸秆生物质炭(生物质炭基质)产业和秸秆生物质炭肥料(复合缓释肥和液体有机肥)产业,并带动绿色农业产业包括生物质炭农田污染治理产业、生物质炭土壤改良与耕地地力提升产业、生物质炭生态恢复产业与生物质炭园艺产业等。但是,要真正实现这一秸秆处理的产业化蓝图,尚存在三大瓶颈:技术瓶颈,政策瓶颈和组织瓶颈等,需要在国家政策鼓励下加以解决。

中国农作物生产的专业性和规模多有差异,但主要生产者仍以散户为主。北方农田规模大,且较集中,而南方农田规模小而又分散,需要因地制宜地采用不同的秸秆收储和规模模式,千亩至万亩规模的村级收储和处理将成为主要处理方式和从业主体。以农户小业主为主体的收储点秸秆处理将首先实现原料集中和减量化处理及小规模热裂解产业。目前,适合小规模业主的秸秆减量化设备和热裂解炭化设备成为产业的瓶颈。小型、轻便和非电动力秸秆处理机械是首先需要解决的装备问题。价格在10万元以下的高效、低耗打包机,秸秆颗粒机将在村级产业中有巨大的需求。在北方的大村落,依托秸秆收储点,在生产秸秆颗粒燃料的同时,开发年消化秸秆万吨规模的热裂解炭化炉,一方面提供农村生物质燃气能源的同时,可以生产数千吨生物质炭,可以用于当地的农业。目前,投资在数百万元至千万元的大规模热裂解设备显然不适合村级规模的生产,现有的批次式和移动式小型炭化炉不适合连续生产和能源利用,而既可以利用能源而投资又在10万元级的炭化炉设备还未有商品化生产和销售,这是当前仍未能推进乡村秸秆热裂解处理的客观限制。为了这一发展的需要,相关企业应适应市场开拓,努力创新开发适用性机械和装备。例如机械企业开发轻便式秸秆打包机和颗粒化机,解决从农田到收储点的秸秆减量和安全存储,锅炉产业开发村级热裂解炭化炉,解决依托收储点的就地热裂解和生物质炭化生产。这是乡村分布式秸秆热裂解产业的基本需求。

同时,在有条件的地区,例如北方城市周边地区,应探索集中式秸秆处理与热裂解炭化产业。根据周边秸秆收储规模,发展秸秆生物质能源为主要产品或能源-肥料并举的秸秆热裂解炭化产业,这种产业将与农村的秸秆收储点形成卫星式结构。目前,国内已经有若干代表性企业开发了大规模生产设备,但仍需要克服产能小、效率低和连续运行时间短的问题。例如,大多数连续式热裂解立窑,一台设备投资数百万元,产能在每小时处理秸秆1 t以下,炭化设备的连续运行稳定性不到1周。未来的集中式秸秆热裂解产业,将是多台炭化窑炉并联,共用气炭液体分离、纯化和收集系统,由中央控制室控制连续生产。单台套的设备处理量应达每小时1~2 t秸秆,多台套并联生产的处理规模达到每小时5 t以上,年处理秸秆10万t以上,可达到大规模的能源利用(生物质油销售、热能提供城镇或发电并入电网),而将大量的生物质炭用于炭基肥等新型农业生产资料。这将是集中式智控多联产大规模秸秆热裂解炭化产业的基本结构。对相关机械和装备企业来说,将形成大规模热裂解生产线设计、设备生产和安装与运行管控的新产业链。

秸秆是农业的废弃物,无论是秸秆收储还是热裂解炭化,都是涉农产业,尽管这个产业也产生能源,但也是服务于农村的绿色生物质炭能源。因此,对于秸秆产业应该实行惠农政策。首先,秸秆收储点和秸秆处理企业的性质,应该是农产品及废弃物加工企业范畴,土地利用性质应该是农业用地,而不是工业用地;其次,秸秆处理及热裂解炭化装备应该纳入农机范畴,产品鉴定和生产列入农机许可证范畴,购买秸秆处理和热裂解机具和炉具享受农机补贴,以扶持私营小业主积极参与秸秆产业,并刺激农民从业于乡村的秸秆处理产业;其三,秸秆处理补贴多头设置,政府财政有对农民的秸秆收集补助,对企业肥料的秸秆有机肥补贴和对地方的秸秆还田补贴。如何整合这些补贴,而转向对秸秆处理和热裂解炭化产业的政策补贴,值得政府研究。由于秸秆处理和生物质热裂解属于低碳减排行业,可以考虑在国家低碳发展宏观政策下,对这一产业实行碳补偿的政策激励机制。建议在农业领域,优先考虑秸秆利用和生物质热裂解企业的碳补偿或退税/免税。

秸秆产业是分散到集中,跨初级生产、工业加工和环境服务(低碳减排)等产业,需要政府支持或组织适当的机制,例如农户联合体、农民互助会以组织农户的秸秆收集和交付,秸秆热裂解能源在农村农户供应使用。

中国农业生产区域性差异明显,农村社会经济条件各异,不同农作物产业和不同地区需要探索不同的发展模式和产业途径。建议政府主导,组织全国层面的秸秆生物质热裂解处理与产业化技术协同创新,设立专门计划引导和组织这一领域的研究和技术发展。

另外,政府在禁止秸秆焚烧上的行政监督力度史无前例,如何将政府在环保禁烧上的巨大投入,在行政禁烧上的巨大支出,转变为政府基金,用于支持当地的秸秆处理和热裂解炭化产业的技术开发和生物质炭的农业推广应用,这也是当前政府由秸秆禁烧监管转变为市场调控的职能转变问题。

发展秸秆生物质炭与绿色农业研究和技术发展,不但是国家解决秸秆出路问题的需求,而且是呼应当前中央对农业发展的“一控二减三基本”新目标,促进农业新的产业增长点和农民乡村就业新机遇的战略机遇。发展秸秆热裂解及生物质炭绿色农业产业不但有紧迫的国家需求,而且可能形成新的农业技术竞争优势。中国应该发挥已有研究基础和产业化初步优势,抓住契机,推进秸秆生物质炭研究和技术创新,发展秸秆炭化处理与生物质炭产业化新技术和新装备,促进农业新的绿色技术革命,在秸秆生物质炭与绿色农业新技术、新标准和新政策方面迅速占据国际制高点,并推动相关产业走向国际市场。

| [1] | 李正东, 李懋, 潘根兴, 等. 作物秸秆还田的新问题——对河南商丘地 区农民的问卷调查[J]. 中国农学通报, 2013, 29(32): 204-208. Li Zhengdong, Li Mao, Pan Genxing, et al. Challenges for crop straw return: A questionnaire survey on farmers'vision from Shangqiu Municipality, Henan Province[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013, 29(32): 204-208. |

| [2] | 郑晋鸣, 柏程伟. 秸秆再调查[N]. 光明日报, 2014-02-12(10). Zheng Jinmin, Bo Chengwei. A revisit to crop straw banning[N]. Guangming Daily, 2014-02-12(10). |

| [3] | 朱彬, 苏继锋, 韩志伟, 等. 秸秆焚烧导致南京及周边地区一次严重空 气污染过程的分析[J]. 中国环境科学, 2010, 30(5): 585-592. Zhu Bin, Su Jifeng, Han Zhiwei, et al. A analysis of a severe air pollution event resulted from straw burning beyond Nanjing metropolis[J]. Chinese Journal of Environment Sciences, 2010, 30(5): 585-592. |

| [4] | 耿诺. 直升机监测烧秸秆防治大气污染[N]. 北京日报, 2014-06-26 (3). Geng Nuo. Helicopter-aid monitoring of air pollution from crop straw burning[N]. Beijing Daily, 2014-06-26(3). |

| [5] | 李廉明, 余春江, 柏继松. 中国秸秆直燃发电技术现状[J]. 化工进展, 2010, 29: 84-90. Li Lianming, Yu Chunjiang, Bo Jisong. The sate-of-art of power generation from direct combustion of straw biomass in China[J]. Advances in Chemical Engineering, 2010, 29: 84-90 |

| [6] | 崔文文, 梁军锋, 杜连柱, 等. 中国规模化秸秆沼气工程现状及存在问 题[J]. 中国农学通报, 2013, 29(11): 121-125. Cui Wenwen, Liang Junfeng, Du Lianzhu, et al. The current situation and problems of large scale straw biogas engineering in China[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013, 29(11): 121-125. |

| [7] | Marris E. Putting the carbon black: Black is the new green[J]. Nature, 2006, 442(7103): 624-626. |

| [8] | 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 国家重点推广的低碳 技术目录[EB/OL]. 2014-08-25. http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201409/ t20140905_625018.html. National Development and Reform Commission, Peoples Republic of China. A catalog of state approved key low carbon technologies for out reaching[EB/OL]. 2014- 08- 25. http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201409/ t20140905_625018.html. |

| [9] | 张阿凤, 程琨, 潘根兴, 等. 秸秆生物黑炭农业应用的固碳减排计量方 法学探讨[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(9): 1811-1815. Zhang Afeng, Cheng Kun, Pan Genxing, et al. A methodology of carbon accounting of crop starw biochar and the application to agriculture[J]. Journal of Agro-Environment Sciences, 2011, 30(9): 1811-1815. |

| [10] | Smith P, House J I, Bustamante M, et al. Global change pressures on soils from land use and management[J]. Global Change Biology, 2015 (In press). |

| [11] | Lehmann J, Joseph S. Biochar for environment management: Science and technology[M]. London: Earth Scan, 2009. |

| [12] | Lehmann J. A handful of carbon[J]. Nature, 2007, 447: 143-144. |

| [13] | IPCC. Climate change 2013: The physical science basis[C]//Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1535. |

| [14] | Woolf D, Amonette J E, Street-Perrott F A, et al. Sustainable biochar to mitigate global climate change[J]. Nature Communications, doi: 10.1038/ncomms1053. |

| [15] | International Energy Agency. Technology roadmap: Carbon capture and storage[M]. Paris, France: International Energy Agency, 2013. |

| [16] | Sohi S P. Carbon storage with benefits[J]. Science, 2012, 338(6110): 1034-1035. |

| [17] | Shackley S J, Sohi S P. An assessment of the benefits and issues associated with the application of biochar to soil[M]. London, UK: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2010. |

| [18] | 潘根兴, 林振衡, 李恋卿, 等. 试论我国农业和农村有机废弃物生物 质碳产业化[J]. 中国农业科技导报, 2011, 13(1): 75- 82. Pan Genxing, Lin Zhengheng, Li Lianqing, et al. On industrialization of biomass carbonization via pyrolysis of biowaste from agriculture and rural sector[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2011, 13(1): 75- 82. |

| [19] | Zhou T, Pan G X. Li L Q, et al. Changes in greenhouse gas evolution in heavy metal polluted paddy soils with rice straw return: A laboratory incubation study[J]. European Journal of Soil Biology, 2014, 63: 1-6. |

| [20] | Liu X Y, Li L Q, Chen D, et al. Effect of biochar amendment on soil silicon availability and rice uptake[J]. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177: 91-96. |

| [21] | Bian R J, Chen D, Liu X Y, et al. Biochar soil amendment as a solution to prevent Cd-tainted rice from China results from a crosssite field experiment[J]. Ecological Engineering, 2013, 58: 378-383. |

| [22] | Liu X Y, Qu J J, Li L Q, et al. Can biochar amendment be an ecological engineering technology to depress N2O emission in rice paddies?- A cross site field experiment from South China[J]. Ecological Engineering, 2012, 42: 168-173. |

| [23] | Huang M, Yang L, Qin H, et al. Quantifying the effect of biochar amendment on soil quality and crop productivity in Chinese rice paddies[J]. Field Crops Research, 2013, 11(154): 172-177. |

| [24] | Chen J, Liu X Y, Zheng J W, et al. Biochar soil amendment increased bacterial but decreased fungal gene abundance with shifts in community structure in a slightly acid rice paddy from Southwest China[J]. Applied Soil Ecology, 2013, 71: 33-44. |

| [25] | Zhang A F, Liu Y M, Pan G X, et al. Effect of biochar amendment on maize yield and greenhouse gas emissions from a soil organic carbon poor calcareous loamy soil from Central China Plain[J]. Plant and Soil, 2012, 351: 263-275. |

| [26] | Cui L Q, Li L Q, Zhang A F, et al. Biochar amendment greatly reduces rice Cd uptake in a contaminated paddy soil: A two- year field experiment[J]. BioResources, 2011, 6: 2605-2618. |

| [27] | Joseph S, Graber E R, Chia C, et al. Shifting paradigms: development of high- efficiency biochar fertilizers based on nano- structures and soluble components[J]. Carbon Management, 2013, 4(3): 323-343. |

| [28] | Qian L, Chen L, Joseph S, et al. Biochar compound fertilizer as an option to reach high productivity but low carbon intensity in rice agriculture: A field experiment in a rice paddy from Anhui, China[J]. Carbon Management, 2014, 5(2): 145-154. |

| [29] | Schmidt H P. 55 uses of biochar[J]. Ithaka Journal, 2012, 1: 286-289. |