|

·科技界声音·

教育固然需要适应市场需求并且经 过市场调节,但教育并非仅仅服务市场, 而是服务整个社会!从历史文化长河的 绵延来看,教育可以延续到永远,而市场 仅止存于一定历史阶段。教育应该比市 场站得更高,看得更远,如果教育只能俯 首贴耳听从“市场指令”,那才是教育的 堕落、文明的悲哀。

——华中师范大学原校长章开沅

《科技日报》[2014-09-10]  图片来源:中国广播网 我国目前有19个核反应堆,才占了 全国电力的2%,我国核电不是多而是 少。对于核安全问题,认真分析国际的 核事故,可以在技术和管理上齐下手,把 核电搞得更安全。

——中国工程院院士、北京大学

核科学与技术研究院院长杜祥琬

中国广播网[2014-09-23] 过分看重排名对大学的影响很糟 糕,美国最好的大学甚至会抵制排名,希 望中国大学有不在乎排名的自信。我对 博雅学院本科生的期待是,他们能够在 大学奠定广阔的基础,毕业后成为想成 为的任何人才。大学生的人生榜样不是 亿万富翁,而是学富五车的大思想家、大 学问家。

——中山大学博雅学院院长甘阳

《南方日报》[2014-09-23] 阅读的重要性不仅仅在于开阔视 野,还在于从中提升与充实自己的情怀 与气质。我想不仅仅是科技工作者,不 管将来从事什么职业,情怀与气质都将 影响一个人最终能达到的高度。做科研 需要专注与坚持,需要发自内心喜欢,否 则很难心无旁骛地坚持下来。我做博士 的时候,我的同屋劝我转行做经济—— 这对学数学的人来说太平常了,收入何 止翻几番!但我从没想过转行,因为纯数学是我的兴趣所在。

——中国科学院院士、中国科学院大学

副校长席南华

《光明日报》[2014-09-23] 20年后的学术大师大都应该出自现 在的青年教师(有人昵称“青椒”) 之中。但 如今的青年教师现状的确不容乐观,主要 表现在3个方面:资源少,知名度低,社会 认可度差。其主要原因是,现在“青椒”们 普遍面临着“竞争强、压力大、经济条件困 难”等问题。他们自身也存在着经验少、 定位模糊、专业方向不明等缺陷。

——北京林业大学教授铁铮

《中国科学报》[2014-09-25] 人 一 生 中 的 黄 金 创 造 期 一 般 在 26~46岁之间,诺贝尔奖获得者出成果 的年龄平均在46岁左右。因此,重视青 年科研人员,为其创造良好的环境,是人 才战略的根本。但在我国,无论初级还 是中级岗位青年科研人员,学术地位目 前普遍太低,起步(条件)差。他们在高 校大都只能任讲师,被琐事所累,成才之 路缓慢,这也是一种资源浪费。

——中国工程院院士、东北林业大学

野生动物资源学院院长马建章

《光明日报》[2014-09-25] 当雾霾已经到严重程度,部分城市会 选择洒水解决,但如果雾霾已从光化学反 应转为液相反应的时候,其实靠洒水抑制 扬尘并不正确,而只会加重雾霾。治理思 路上要有时空的选择——正常情况下有 道理,在特定情况下可能没有道理。

——清华大学环境学院院长贺克斌

中国新闻网[2014-09-25] 在对本科生的专业知识教育方面, 我国大学普遍存在课程陈旧、教材老化、 跟不上时代的问题,加之教师不投入教 学、不认真备课,不把学术研究中取得的 成果用到教育教学中,导致不少大学生 认为大学学习“学难致用”,“必修课选 逃,选修课必逃”成为大学一景。

——21世纪教育研究院副院长熊丙奇

《中国科学报》[2014-09-25] 科研工作一定程度上属于“自娱自 乐”,通过一番挣扎和探寻,最终获得某种突破性的成果,并从求索的痛苦中解脱出 来,这是一种“深层次的愉悦”。再比如写 一篇高质量的论文,希望在高水平期刊上 发表。一开始被拒掉很痛苦,或者需要重 新做实验、补充数据,最终过了这个坎儿, 发表了,很多同行引用你的文章,关注你 的工作,和你交流,这就是成就感。

——北京大学工学院材料系教授

占肖卫

《中国科学报》[2014-09-26] 在野外,一棵树的叶子上下都不一 样。如不亲临现场,永远都搞不清楚。 有了丰富的实践经验做起研究来才得心 应手。植物资源不仅对植物科学研究有 价值,而且对国家的经济建设也意义重 大,一种植物、一个基因可以改变一个国 家的命运。

——中国科学院华南植物园研究员

邢福武

《中国科学报》[2014-09-26] 科研是为了什么?在高校,教师当 然是主要的科研力量,但科研更应该成 为教学的后盾。科研和教学本应密切相 关、不可分离,但现在好像不是这样。教 学才是老师的天职。这对任何教师来 说,都是颠之不破的真理。

——中国科学院院士、西北大学

造山带地质研究所所长张国伟

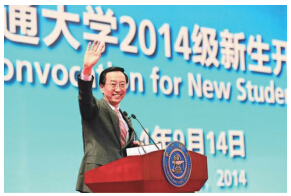

《中国科学报》[2014-09-25]  图片来源:资料图 在大学生活开始之前,我希望大家做 的最重要的一件事就是,“唤醒”内心深处 的梦想!走过这座令人感怀的“思源之 门”, 愿同学们谨记“饮水思源、爱国荣校” 的校训,以家国情怀济天下,博雅厚德。

——中国科学院院士、上海交通大学

校长张杰

《中国科学报》[2014-09-22] (编辑 石萌萌) |