2. 青岛航运发展研究院,山东 青岛 266034;

3. 中国海事服务中心,北京 100029;

4. 天津大学,天津 300072;

5. 无人船舶系统及设备关键技术交通运输行业重点实验室,北京 100088

2. Qingdao Institute of Shipping Development Innovation, Qingdao 266034, China;

3. China Maritime service center, Beijing 100029, China;

4. Tianjin University, Tianjin, 300072, China;

5. Key Technology of Unmanned Ship System and Equipment Key Laboratory of Transportation Industry, Beijing 100088, China

当今全球进入了智能化发展时代,智能化已开始深刻改变人类社会生活、改变世界,呈现出智能学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等时代性新特征,并正在引发链式突破,推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。船舶智能航行,不仅可解决航运效率、安全和经济性进一步跨越式提升的挑战,更是积极融入未来的智能化世界,实现航运业转型升级的必经途径和趋势[1]。

在已有的船舶智能航行案例中,由于技术的牵制或行业领域间尚未完善的协作模式,人们把更多的智能化技术方向放在了船端,即不断增强船端系统的智能化水平。我国在总结国内外多方经验,判断技术发展趋势的基础上,选择“船岸协同”路径,船岸协同的核心是将船-岸进行整体性系统性研究,强调船-岸、船-船间的实时交互和动态调整,改变传统船岸交互方式,实现船端系统和岸端系统功能的合理划分和协同操控、信息资源在船舶与岸端之间的优化分配与平衡。今年4月份刚刚交付营运的我国首艘沿海智能航行集装箱商船“智飞”号,即为船岸协同路径发展研究的技术成果。本文在此背景下,针对船舶智能航行的典型场景与行为,探索研究船岸、船船协同系统、协同要素,提出船舶智能航行的协同行为谱系,归纳出基于船舶智能航行的船岸、船船协同关系,可为全面构建船舶智能航行船岸协同技术体系,提高航运安全性和可靠性,实现优化利用系统资源、降低成本和节能减排提供技术支撑。

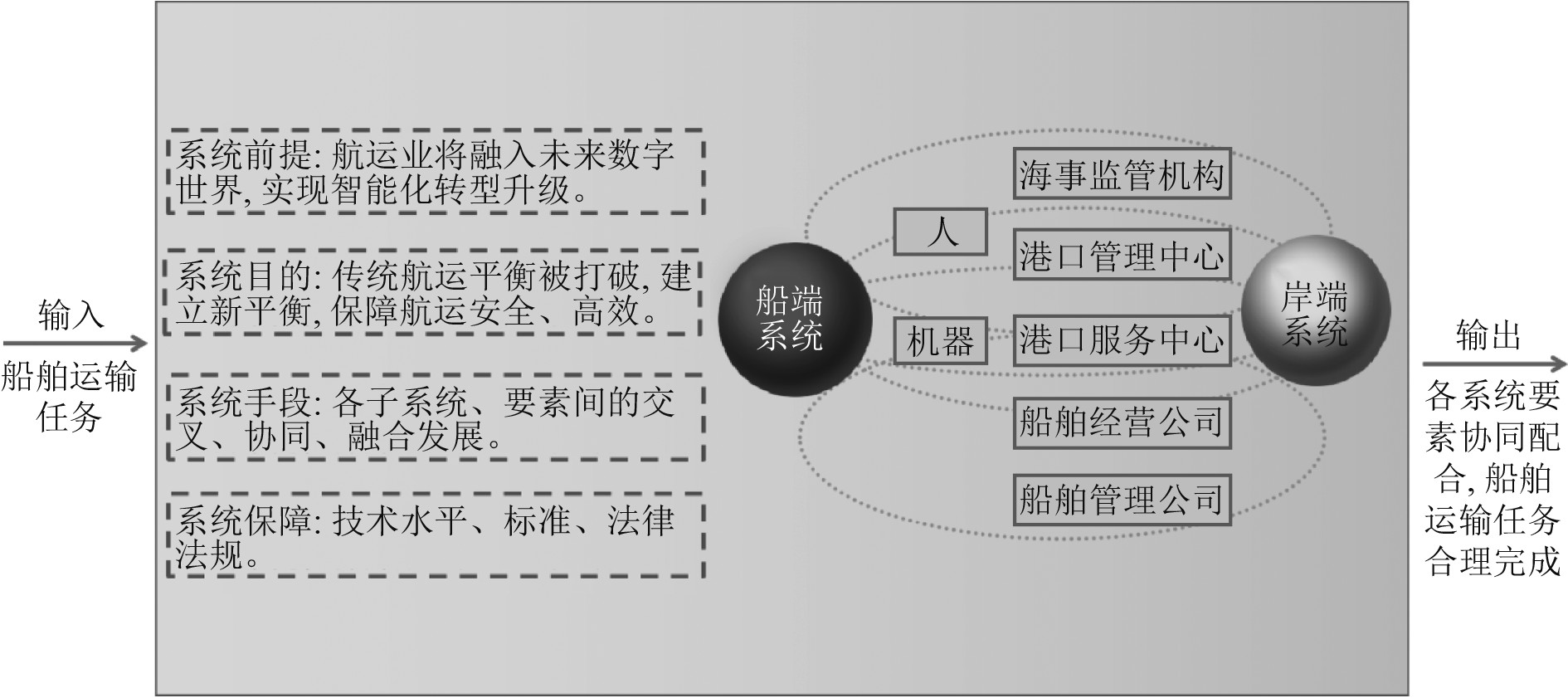

1 船舶智能航行系统与协同要素 1.1 船舶智能航行系统构成船舶智能航行大系统是一个覆盖“人、机、管、环、信”五要素,“物理、规则、赛博”三空间,“内河、沿海、远洋”三区域,“港外航行、进出港、靠离泊”三场景和“辅助、遥控、自主”三驾驶模式的复杂体系。

系统包括船端、岸端和船岸交互三大组成部分。船端是船舶与其智能航行系统的综合体;岸端是座落于岸基的船舶智能航行服务保障机构、设施和服务保障内容与流程,以及以法律法规、规范标准和政策为依据,以执法手段和措施为保障的执法机构、执法过程和执法结果;船岸交互是以通信网络为渠道,以数字和图像为载体,以计划、指令、航行环境和态势信息为内容的船岸之间、船船之间的信息交互行为与过程[2]。

1.2 协同要素分析在船端系统中,要素可分为人和机器,人包括船长、大副、二副、三副、轮机长、水手等[3],在本文研究中,统称为船员,不再区分具体职务的责任范围;当船上无人或船上有人但不接管开船时,则机器为要素。在岸端系统中,将船舶航行所涉及的所有具有针对性功能的岸端部门视为要素,在本文研究中,归纳为5个要素,即5个岸端部门,分别为:海事监管机构、港口管理中心、港口服务中心、船舶经营公司、船舶管理公司。

|

图 1 船舶智能航行船端、岸端系统构成 Fig. 1 Composition of ship end and shore end system for ship intelligent navigation |

2018 年5 月,国际海事組织( International MaritimeOrganization,IMO) 海上安全委员会第 99 次会议提出了海上自主水面船舶 ( Maritime AutonomousSurface Ships,MASS) 自主程度4个等级划分的概念,为智能航行技术及其驾驶模式的研发和应用提供了基础性国际通用依据。

IMO将MASS的自主等级定义为4级[4]。

第1级:船舶拥有自动化处理以及决策支持功能,海员在船操作和控制船上系统和功能。有些操作可以是自动化的,有时可以无人监督的,但海员在船可随时接管。

第2级:海员在船但实现遥控,从其他地点控制和运营船舶,海员在船可以操作和控制船上系统。

第3级:实现遥控但海员不在船,从其他地点控制和运营船舶。

第4级:实现完全自主,无海员在船。

本文的相关研究,均在IMO关于MASS的分级定义中展开。

2.2 航行行为分析船岸协同关系中,主要要素即为船和岸,鉴于船舶智能航行不仅涉及船岸协同,船船间的相互联系也极大影响航行安全和效率,因此本文的船岸协同行为研究包括船岸协同行为和船船协同行为。经过和航行经验丰富的船长进行深入的调研,梳理出5种船岸、船船航行情景,以及34项船岸、船船活动与行为,具体如表1和表2所示。

|

|

表 1 船岸协同关系和5种航行情景表 Tab.1 Ship shore cooperation and five navigation scenarios |

|

|

表 2 船舶航行活动与行为表 Tab.2 Ship navigation activities and behaviors |

1)船舶与海事监管机构之间的信息交互

海事监管机构向船舶发出的信息可分为2种:一种为驾驶辅助信息,主要包括气象信息、海况信息、交通信息等;另一种为指令信息,如指定船舶锚位、抛锚时间等,且海事监管机构负责船舶自报告线开始的整体航行安全监控[5],如果船舶有违反航行安全的行为,有权进行警告和处罚。船舶向海事监管机构报告的信息也可分为2种:一种为报告性信息,如进入报告线、进出锚地等,以及船舶状态信息(船舶货物、人员、航次情况,船舶意图等);另一种为问询性信息,如询问锚位、待锚时间、海况、交通信息等[6]。

2)船舶与港口管理中心的关系

港口管理中心向船舶发出的信息可分为2种:一种为指令信息,主要包括泊位位置信息、靠离泊时间信息等;另一种为驾驶辅助信息,如预计待锚时间、泊位水域海况信息[7]等。船舶向港口管理中心报告的信息也可分为2种:一种为申请信息,如申请进港泊位、装卸货完成申请离泊等;另一种为报告性信息,如船舶基本信息、状态信息、船舶意图等。

3)船舶与港口服务中心的关系

港口服务中心与船舶智能航行相关的主要过程集中在船舶引航[8]。在船舶进出港引航过程中,船舶先通过船舶经营公司与港口服务中心联系引航需求并提供船舶抵港时间、地点等,这一过程可看做船岸(船-船舶经营公司)-岸岸(船舶经营公司-港口服务中心)关系,再由船舶与港口服务中心联系形成船岸关系。港口服务中心为船舶提供服务信息,船舶向港口服务中心提供船舶状态信息和引航准备信息[9]。

4)船舶与船舶经营公司的关系

船舶经营公司与船舶航行直接相关的行为主要有航线规划、航线调整、救助和联系引航,其中联系引航已在前述说明,这里针对航线规划、漂航、航线调整和救助行为[10]。船舶经营公司向船舶发出的信息可分为2种:一种为指令信息,主要包括航次任务、装货港和卸货港、装货数量、目的港位置等;另一种为反馈信息,如对于船舶上报的航线调整信息、救助方案信息等的反馈。船舶向船舶经营公司报告的信息主要为报告性信息,如制定的航线规划、漂航原因、调整后的计划航线、拟采取的救助措施等。

5)船舶与船舶管理公司的关系

船舶管理公司参与到的与船舶航行直接相关主要有航线规划、漂航、恶劣海况操船、航线调整和救助行为。船舶管理公司向船舶发出的信息全都为反馈信息,如对于船舶上报的航线调整信息、救助方案信息等的反馈。船舶向船舶经营公司报告的信息主要为报告性信息,如制定的航线规划、漂航原因、调整后的计划航线、拟采取的救助措施等。

3.1.2 船船间信息交互1)人工/辅助驾驶模式(第一级)下的船船协同关系

在人工/辅助驾驶模式下,所有船舶均为人工驾驶,航行活动均为船员与船员之间的交互,不存在人与机器之间交互的情况。船船协同关系中,两船间和多船间的信息交互,均为沟通性信息,且在救助、补给、编队航行[11]这些航行活动中,存在明确的船舶角色,如本船为救助船/被救助船,本船为补给船/被补给船。但是在避碰航行活动中,不存在单一的船舶角色,如本船无论为被让路船(直航船)还是让路船,避碰这一目的对于各船所做出的行为都是相同的,都是就避让信息进行沟通[12]。

2)有人在船的遥控驾驶模式(第二级)下的船船协同关系

在有人在船的遥控驾驶模式中,本船和他船间,因本船是否有船员接管,他船是否有人驾驶,而大多在每种驾驶模式下分为4种情况,即两船关系避碰、救助行为,和多船关系避碰、救助行为。在两船关系补给行为中,由于无人船不需补给(无论是生活补给还是燃料补给),所以被补给船仅限于有人状态。在救助行为中,当救助船为无人船时,救助合同可免除,救助方式仅为法定救助义务[13](即被救助船有人员损失危险,如发生火灾、人员落水等,发出求助信息后,周边救助船必须采取救助措施。而当非必要救助行为发生,如被救助船遭遇搁浅等,救助船没有一定要救助的义务)。两船间和多船间的信息交互,均为沟通性信息,因船舶是否有人,而存在信息交互方式的改变。

3)完全遥控驾驶模式(第三级)下的船船协同关系

在完全遥控驾驶模式下,本船全部状态均为遥控驾驶状态,船端无人,船船协同关系,为本船(无人)与他船(无人/有人)状态的协同。且在此状态下,补给行为不予考虑,被补给船仅限于有人状态。

4)完全自主驾驶模式(第四级)下的船岸协同关系

在完全自主驾驶模式下,船船协同关系为本船(无人)与他船(无人/有人)状态的协同。且在此状态下,补给行为不予考虑,被补给船仅限于有人状态。

3.2 行为谱系 3.2.1 谱系代码船岸、船船间交互对象、交互内容、交互方式涵盖要素的表达方式如表3~表5所示。

|

|

表 3 交互对象谱系代码 Tab.3 Interaction object pedigree code |

|

|

表 4 交互内容谱系代码 Tab.4 Interactive content pedigree code |

|

|

表 5 交互方式谱系代码 Tab.5 Interaction mode pedigree code |

基于调查研究和项目开展的试验,越来越深刻地认识到: 辅助驾驶的船舶控制与操作始终是由船上的船员完成的,本质上依然是人工驾驶,不属于智能航行的范畴[14],因此,在船舶智能航行协同行为谱系分析中,只针对第二、三、四级展开。此外,在与船长及引航员的调研咨询过程中,一致认为在远程驾驶模式下,船舶港外航行可根据航行环境及船舶状态选择机器驾驶和船员接管驾驶,但是在港内航行及靠离泊阶段,近期阶段很难实现机器驾驶,因此仍由船员接管完成相关操作。再次,由于不同驾驶方式下,信息交互的内容基本相似,交互对象和交互方式会有所区别,因此交互内容不再区分不同驾驶模式。多种驾驶方式下的行为谱系如表6所示。

|

|

表 6 多种驾驶方式下的行为谱系 Tab.6 Behavior pedigree under various driving modes |

本文分析了船舶智能航行系统构成与协同要素,阐述船舶智能航行驾驶模式和航行行为,科学建立了5种航行情境下34项船岸、船船间的交互清单。在此基础上,分析不同驾驶模式和航行行为下船岸、船船间协同要素、需求、时机、方式等,开发了船舶智能航行协同行为谱系,为开发、建设船舶智能航行与控制系统,船舶和岸基机构或设施之间通过信息交互、能力互补、结构优化,实现整体性安全、效率和成本优势最高提供了宝贵的知识基础。

| [1] |

李文华, 张君彦, 林珊颖, 等. 水面自主船舶技术发展路径[J]. 船舶工, 2019, 41(7): 64-73. |

| [2] |

基于船岸协同的船舶智能航行大系统构建指南[S]. 北京: 中国航海学会, 2022

|

| [3] |

谢世平, 陈金福. 船舶驾驶与管理[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2016.

|

| [4] |

IMO海上安全委员会第99届会议(MSC99)要点快报[J]. 船舶标准化工程师, 2018, 51(4): 3.

|

| [5] |

宋杰, 闻佳. 无人船技术在海事的应用[J]. 中国海事, 2015(10): 47-50. DOI:10.3969/j.issn.1673-2278.2015.10.018 |

| [6] |

赵显峰, 田池. 与智能航运适配的新一代VTS系统关键能力研究[J]. 中国水运, 2021(4): 67-68. DOI:10.13646/j.cnki.42-1395/u.2021.04.022 |

| [7] |

胡守成. 提高港作船舶的经济效益的途径分析[J]. 现代经济信息, 2019(22): 324. |

| [8] |

柯桥. 长江上游港口服务供应链协同度评价研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2021.

|

| [9] |

韩佳彤. 无人船时代来临如何发挥航海保障服务功能[J]. 珠江水运, 2017(11): 57-58. DOI:10.14125/j.cnki.zjsy.2017.11.020 |

| [10] |

张妍. 无人船碰撞责任主体研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2020.

|

| [11] |

刘旺. 多无人船编队的分布式协同控制方法研究[D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2021.

|

| [12] |

魏灵康. 基于避碰规则的无人船路径规划技术研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2020.

|

| [13] |

孙誉清. 商用无人船海难救助责任问题研究[J]. 国际经济法学刊, 2021(1): 129-144. |

| [14] |

刘智心, 初秀民, 郑茂, 等. 智能船舶船岸协同实验关键技术研究[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 63-70. DOI:10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.008 |

2022, Vol. 44

2022, Vol. 44