2. 中国船舶集团公司 第七一四研究所,北京 100101

2. The 714 Research Institute of CSSC, Beijing 100101, China

作为二战的战败国,战后德国进攻型武器的发展受到极大限制[1]。直到1958年,随着冷战的开始和北约的成立,德国(联邦德国)才重新开始研制533 mm重型鱼雷。

经过之后近10年的努力,通过对二战已有技术的继承和对美国相关技术的借鉴,德国战后第1条重型鱼雷“海蛇”于1967年列装服役,从此开启了鱼雷研发的新篇章,并使德国鱼雷工业的传统优势得以延续。从20世纪50年代后期到80年代,德国先后研制了DM1“海蛇”、“水精”、“海豹”DM2及改良型DM2A1,SST 3,ST-4和SUT等7款鱼雷[2]。这一系列鱼雷由于结构和性能均较为接近,技术水平未有质的提升,基本可归为德国战后第1代重型鱼雷。

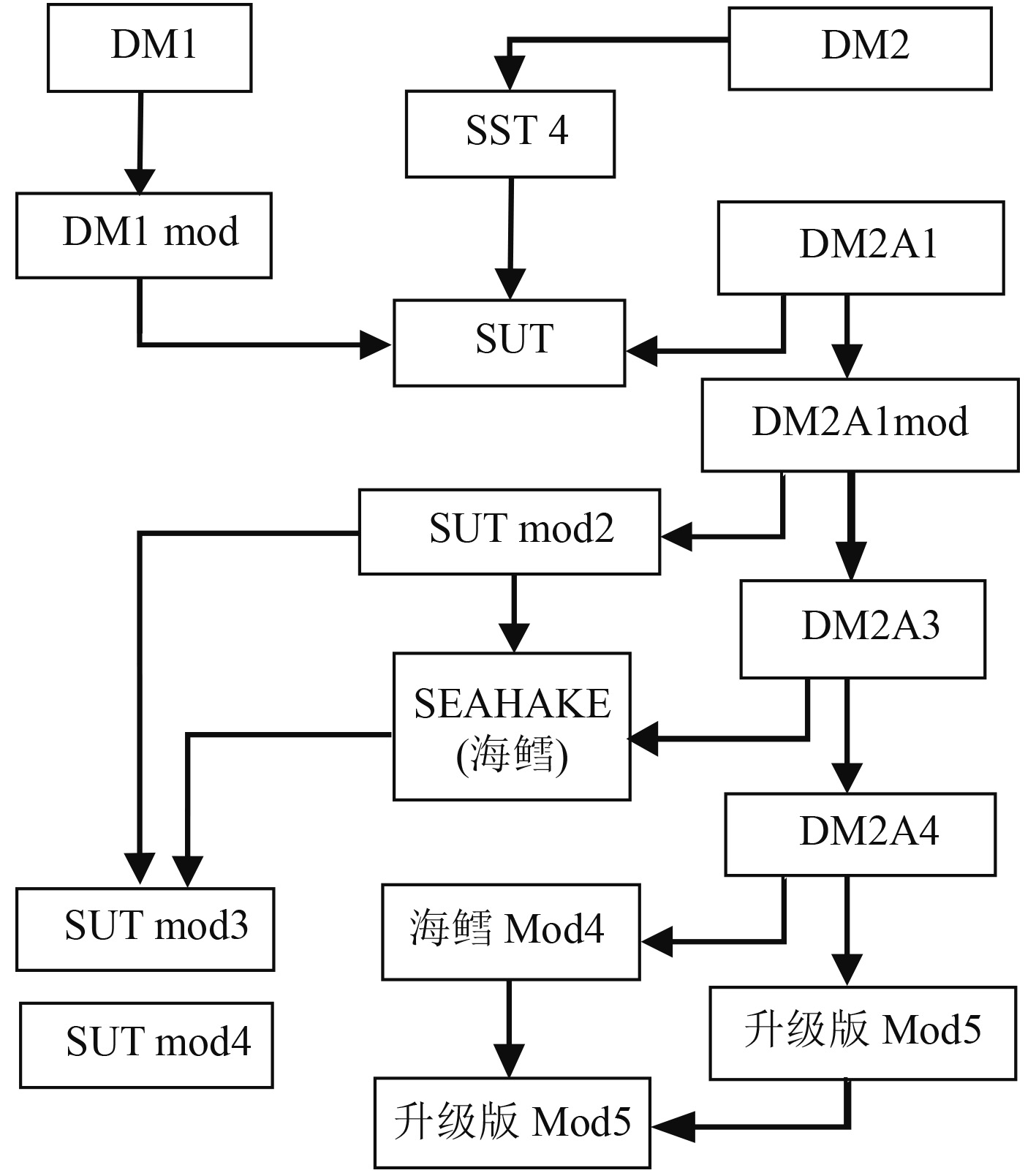

基于自身海军现代化建设需求和国际军火市场高性能武器竞争的日益剧烈,从20世纪80年代开始,德国启动了第2代重型鱼雷的研制发展。图1为德国重型鱼雷主要型号及发展脉络。

|

图 1 德国重型鱼雷型号发展脉络图 Fig. 1 German heavy torpedo model development venation diagram |

由于鱼雷的作战使用区域扩大,所以一方面军方需要速度更快、发射深度更大、定位性能更加良好的重型鱼雷;另一方面,也希望潜艇使用灵敏度更高的传感器,以便在被动定位时能有更好的目标跟踪和分辨能力。此外,潜艇发现目标后鱼雷攻击的反应时间应该缩短,当出现多个目标时,希望潜艇能够齐射或连射多条鱼雷进行作战,以提高攻击成功率。以上需求对德国第2代鱼雷发展提供了牵引,决策层认为下一步研发的重点是制造多用途高性能的反舰/反潜鱼雷,就像AEG-德律风根(AEG-TelefunkGS)公司生产的SUT电动线导鱼雷一样[2]。

1982年1月,德国潜用鱼雷研发项目得到批准,分2个技术阶段实施。

第1阶段,以DM2A1为技术基础,通过改进定位、电子及制导系统,研制DM2A3反舰/反潜两用鱼雷。早在1977年,AEG公司就曾首次提出上述建议。1982年后戴姆勒-奔驰公司接管AEG,从而引发了阿特拉斯电子有限公司名下德国鱼雷制造基地的更名。1983年2月德国军方的“鱼雷服役通知”上就已经作出了明确表示:第2代鱼雷DM2A3的试验工作将于1988年结束,1991年实现批量交付。挪威向德国定购的210级潜艇也应支持DM2A3鱼雷的发射。

第2个研发阶段旨在提高动力推进系统的功率,具体目标如下:航速20~50 kn,最大航程50 km,最大发射深度约达到500 m。这种新型鱼雷开始计划列装211级潜艇,后来主要用于性能更加先进的212级AIP燃料电池潜艇,并得名DM2A4。当时预计1998年可以达到目标。

2 DM2A3鱼雷的技术研发分析1980年初开始了DM2A3鱼雷的初样设计,1年后进入定型设计阶段,1983年开始进入试产阶段,此时新鱼雷的样机已经诞生。

有了SUT两用鱼雷的制造经验,再依靠计算机和电子技术的快速发展,改进鱼雷自导、数据传输和软件的工作如期完成,DM2A3鱼雷的研制及试验工作也于1990年结束,DM2A3得名Seehecht(“无须鳕”),而用于出口的该种鱼雷被称为Seahake(“海鳕”)[3]。

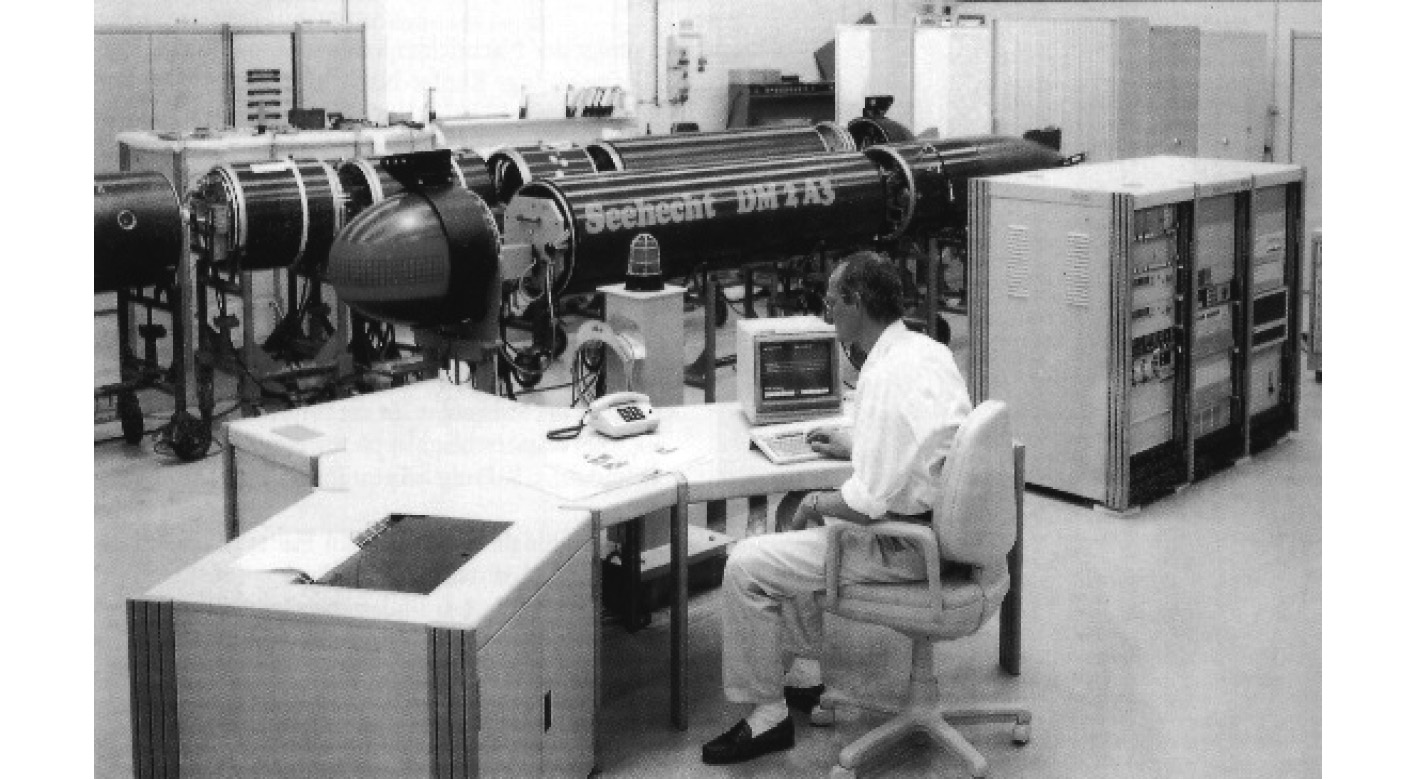

DM2A3鱼雷的检测技术和方法较原来的鱼雷型号也有较大进步。在工房进行一次全计算机控制的外部激励测试大约需要1 h。在潜艇上则可以使用1套全自动的自检程序BITE(Built in Test Equipment),测试及检验可在10 s内完成,这对提高潜艇水下作战的快速反应能力很有帮助。图2中2条DM2A3鱼雷拆卸后正在进行测试。

|

图 2 阿特拉斯公司的鱼雷总调工房 Fig. 2 Atlas's torpedo general shift |

DM2A3鱼雷长6150 mm,重1451 kg,与DM2A1鱼雷相比,其电子设备更加先进,电子电路从74条/64路减少到24条/12路。DM2A1鱼雷共有1000余个晶体管、500个半导体,而DM2A3鱼雷依托微电子技术的进步,电路集成水平达到只有3个CPU单元和198个模数混合模块。

|

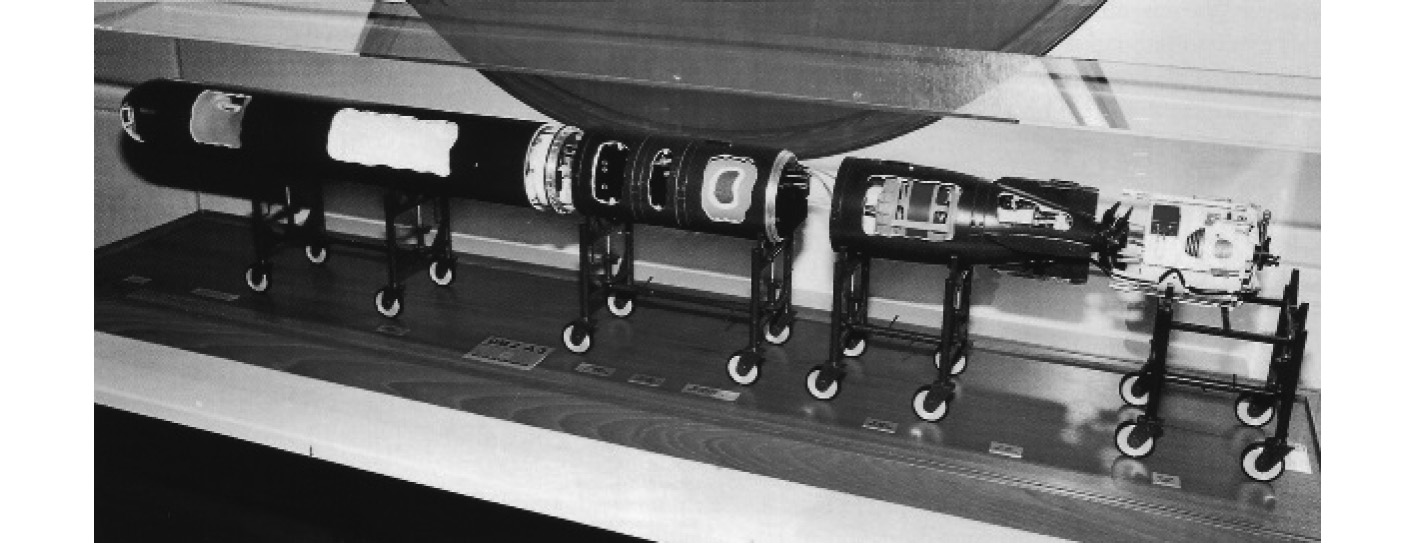

图 3 DM2A3教学解剖雷 Fig. 3 DM2A3 teaching anatomy torpedo |

DM2A3鱼雷头部的声自导系统是全新开发的,自导声学装置位于外部带4×36水声换能器的固定条形基阵上(见图4左),而并不如以前型号那样位于内部可旋转基阵,该声学布局受到德国海军的青睐。雷头之后的战斗部与DM2A1相似,可装药250 kg左右。引信系统装在战斗部内,包括触发引信和电磁引信。电磁起爆时,雷尾的2个极向线圈产生低频交流磁场,接近目标时就会产生感应磁场。鱼雷头部的电磁传感器能够感应2个磁场叠加产生的垂直分量,从而为起爆提供动作信号。触发引信可以通过加速系统(以弹簧—撞针原理为基础的质量惯性系统)触发。

|

图 4 DM2A3(左)与DM2A1鱼雷头部比较 Fig. 4 The head of DM2A3 torpedo (left) compared with that of DM2A1 torpedo |

DM2A3鱼雷动力电池也是与DM2A1相似的锌/氧化银电池,电池能量约为20 kW时,功率约为80 kW。

全新开发的全雷核心控制组件是中央电子设备,鱼雷航行所需的所有数据均由该设备提供,该设备还能实现线导导引过程中的数据传输。其制导能力可适用于对抗条件下的反舰和反潜攻击。

核心控制组件还能根据电磁磁场的垂直分量,计算出引信所受的电磁脉冲。

鱼雷战斗部之后布置的是传感器部分:航向、深度、横倾的实际值可通过航向-位置关联系统进行测量,该系统为航向和深度陀螺仪集成系统,数控减摇,深水控制性能良好。通过2个分别用于浅水和深水的深度传感器进行深度测量。

和DM2A1鱼雷一样,DM2A3鱼雷也由1台转速较慢、双向旋转的直流串激电动机推进[4],电动机重130 kg,鱼雷实际航行速度由电动机转速决定。

|

图 5 DM2A3鱼雷推进电机 Fig. 5 The propulsion motorof the DM2A3 torpedo |

70年代前半期DM2A1鱼雷使用的是铝制6/5翼型双螺旋桨,80年代鱼雷研发中转而使用6/5侧斜螺旋桨,工作噪声进一步降低。

雷尾后面是一个线导放线装置(尾箱)。鱼雷发射时,该装置留在潜艇发射管内,箱内装有8000多米线导导线和导线防护装置。

按照原计划,DM2A3鱼雷的武器系统是1979年德国-挪威政府协议所确定的指挥及作战系统,该系统由挪威著名的军工集团康斯博格公司(A/S Kongsberg Vaapenfabrik)负责完成。但是由于潜艇作战系统的研发工作要到1987年才能结束,而80年代中期206级潜艇升级为206A的工作已经完成,为了能将新型DM2A3鱼雷投入使用,引进了阿特拉斯电子公司生产的主/被动中频声呐以及鱼雷射击火控系统[5]。

1989年7月至1992年2月间,改造后的12艘206A级潜艇开始服役(第1阶段)。刚开始这些潜艇并没有装载DM2A3鱼雷,直到1994年秋开始配装DM2A3鱼雷(第2阶段),图6为206A潜艇从艇首装载DM2A3操雷。

|

图 6 206A潜艇装载DM2A3操雷 Fig. 6 The 206A submarine is loaded with a DM2A3 torpedo |

这款新型鱼雷的发射流程主要分以下几个步骤:

1)在潜艇作战系统支持下进行目标识别和分级,推定目标航行路线及作战方案。通过导线连接鱼雷和艇上指令装置。收到鱼雷发出“准备发射”信息后,潜艇火控系统向鱼雷发出“预备”指令,鱼雷激活电池,并开始数据装定传输,直到火控系统收到鱼雷反馈信号“正常发射”。

2)启动水下航行程序,发动机进入工作状态,鱼雷发射出管,大约10 s后开启雷上导线和艇上导线之间的通信链路。

3)采用安全控制,鱼雷走出安全距离(设定90 m,150 m或者300 m)后引信才能解除保险,从而保证鱼雷爆炸不对发射潜艇造成危害。

4)鱼雷航行过程中,可通过潜艇传感器进行目标跟踪,不断更新目标方位。潜艇对鱼雷进行导引,使其到达预期目标位置,或者直接命中目标(难度较大)。期间,鱼雷的航向、航深和速度由自身控制系统决定,也可以选择使用潜艇计算机进行自动或人工导控。

5)跟踪攻击阶段,鱼雷自导系统自行探测和识别目标。必要时可启用鱼雷内部制导程序,此时由线导监视鱼雷航行。收到线导优先指令后,鱼雷又可重新回到线导控制状态。

6)如果鱼雷未能命中目标,当电池能量耗尽或者航行速度低于3 kn时,引信失效。鱼雷由于自身负浮力而沉入海底。

7)平时训练时,使用操雷头和二次电池代替战雷头和原电池。操雷头内装有测量记录设备,最大存储容量为80 W。训练鱼雷的雷头、电池舱段和雷尾部分都会涂上亮红色,便于海上寻找。

3 DM2A4鱼雷的技术途径分析1982年,在DM2A3鱼雷研发的后期,DM2A4鱼雷研制开始启动。这次研发旨在提高鱼雷航速、航程和发射深度,如果使用当时的鱼雷推进装置,根本无法达到这些目标。于是在设计阶段尝试了各种驱动方法,热动力推进系统渐渐引起了研究者的注意,这种推进系统的能力密度高于电力推进。曾经应用于DM1鱼雷并引起争议的汪克尔发动机(一种活塞在气缸内作旋转运动的新型内燃机)也是其中一个研究项目,另一种推进系统方案是采用铝/氧化银电池的电力系统[6]。

由于研发热力推进系统的时间更长,风险更大,而且工作时产生的噪声也更大,这些不太符合当时德国的鱼雷发展理念,因此以放弃更快速度为代价,选择了电力推进系统。发动机采用1台高速7相永磁异步电机,带电子整流和低噪声减速器,鱼雷在攻击时既能达到所需速度,又不会产生过大的航行噪声。

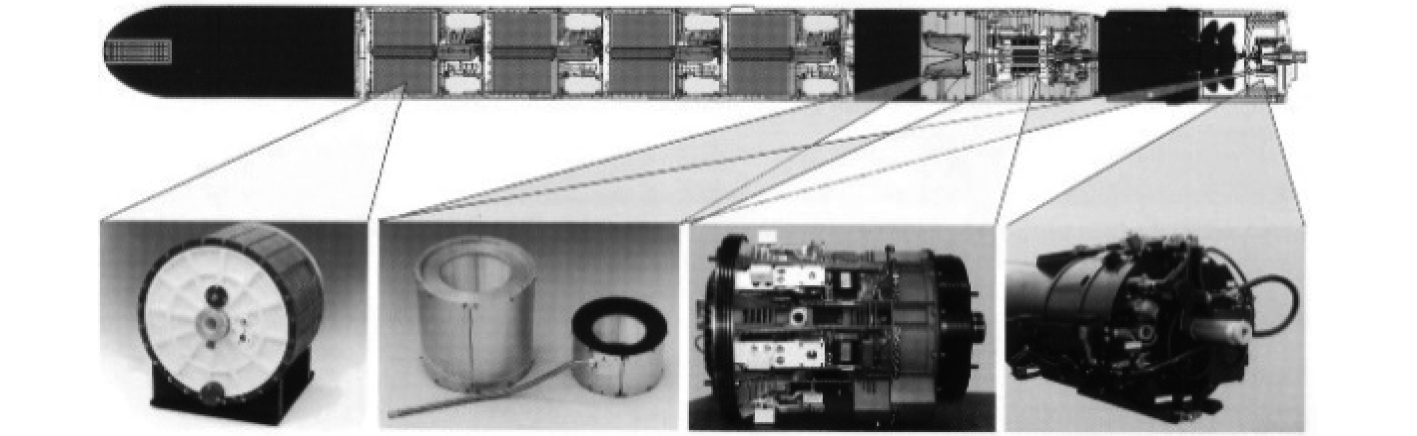

鱼雷航行时,可通过叶片数量为前9后7(见图7)的倾斜式对转螺旋桨提供航行动力。光纤通信导线代替铜丝导线(见图8)。有了带光纤陀螺的数字捷联系统,精确控制鱼雷航向及位置成为可能。

|

图 7 DM2A4鱼雷的9/7螺旋桨 Fig. 7 The 9/7 propellerof the DM2A4 torpedo |

|

图 8 DM2A4战斗鱼雷剖面及部件图 Fig. 8 The profile and component drawings of DM2A4 combat torpedo |

|

图 9 DM2A4鱼雷雷头(后方是操雷段) Fig. 9 The head of the DM2A4 torpedo (the rear part is for training) |

DM2A4鱼雷的搜索及跟踪系统沿用DM2A3的技术,虽然211级潜艇的性能指标有所提升,而且计划装备DM2A4鱼雷,但这套系统仍然适用。1987年,德国海军放弃211级潜艇项目后,开始加速研发212级燃料电池潜艇,211级潜艇的大部分技术都能直接用于212级潜艇,所以DM2A4鱼雷也列装到212级平台上。

DM2A4鱼雷在设计定型阶段,由于时间和经费方面出现了问题,铝/氧化银电池的研制遇到困难,所以不得不重新采用改进后的锌/氧化银电池。战雷电池组由4组相同的电池结构组成,每组电池结构包括86块单体电池。单体电池由7片薄片连接而成,由水槽冷却。

1996年DM2A4鱼雷设计定型,1997年开始加工制造。如果按照原计划,批产制造阶段应从1998年开始,到2001年结束。然而2001年未能完成相关工作,其试验工作也不得不推迟。但由于212A级潜艇的制造也同时延迟,所以这种高功率新型鱼雷正好被用来验证世界上第1艘常规蓄电池与燃料电池复合动力潜艇—U31的性能[7]。

|

|

表 1 德国重型鱼雷主要参数对照表 Tab.1 The parameter of Germany heavy torpedo |

21世纪以来,德国军队的使命任务经历了巨大改变,潜艇的主要任务不再是保卫北约成员国的安全,而是“对抗种族及意识形态侵略者和全球范围内的恐怖分子”[8]。

虽然先进鱼雷和导弹具有强大的目标获取及破坏力,但是传统上的潜在威胁不再占据主导地位,重要的是,潜用武器能够在对方不发觉的情况下进行侦察和打击,可以监视海岸及航道上的各种活动,从而发现恐怖组织的后勤联系,必要时可以采取破坏措施将其中断。所以,现在德国国防部及其下属潜艇舰队的新理念是:鱼雷发射管可能更多用于扫雷潜水员和轻装潜水员的出艇;同样,使用专门的AUV(自主无人潜航器)也比直接发射战斗鱼雷更有特定价值。

德国潜艇的特征主要是噪声小、非磁性、易控制等,所以更适于执行上述反恐任务。在极浅水域或者受到重重防护的地区,可以使用AUV前出侦察预警,大大扩展潜艇声呐作用区域,降低潜艇受到的风险,提高自身隐蔽性。所以也就不难理解为什么现在许多鱼雷生产商开始研发制造AUV和ROV(线控水下航行器)。

德国已经发展了3型平台式军用UUV,分别是“海獭”MKI,MK II和DeepC型[9], [11],还有一型称为Orca的有人/无人两用水下航行器[10],这些UUV体积重量较大,无法由潜艇携载发射。因此,利用DM2A4作为载体研发潜用UUV,仍然有着较强的作战需求。

按照模块式理念构建的DM2A4鱼雷家族现在成了发展潜用UUV武器(DM2A4-UUV)的基础[12],这种小型水下无人作战平台相对鱼雷武器来说比较容易制造,而且很快就能投入使用。它可以不装战斗装药和引信,也可以适当减少部分动力电池,这些空间可以被专用侦察声呐、遥控爆炸装置等代替,这里所说的遥控爆炸装置可用于装载沉底水雷或者主动对抗式硬杀伤反制器SEAFOX-UUV(见图10)。

|

图 10 SEAFOX-UUV外形 Fig. 10 SEAFOX-UUV appearance |

德国DM2A4鱼雷系列中的增程型代号为SeaHake mod4 ER(见图11),最大射程达到140 km,仅次于俄罗斯的“波塞冬”洲际鱼雷(也称Status-6型核动力UUV[13])。SeaHake mod4 ER实际上属于攻击型UUV的范畴,除了用于潜艇发射,还用于海上平台和陆基平台部署,实现以兵器深入代替兵力深入,具备在敌防区外或低警戒区域实施远程水下打击的能力。

|

图 11 DM2A4 ER增程型鱼雷 Fig. 11 The extended rangeDM2A4 ER torpedo |

| [1] |

傅英. 德国鱼雷发展纵览[J]. 舰船知识, 2005, 10: 48-50. |

| [2] |

袁鹏, 马悦飞. 鱼雷动力系统发展综述[J]. 舰船科学技术, 2019, 5: 23-26. |

| [3] |

潘梦蕾. 德国SUT重型线导鱼雷[J]. 现代舰船, 2011, 8: 44-46. |

| [4] |

张跃, 李伟庆, 高新龙. 鱼雷动力电源发展现状及趋势[J]. 电源技术, 2015, 9: 2021-2023. |

| [5] |

德国的206级潜艇 [EB/OL]. http://www.sohu.com/a/231469906_817468, 2018.05.13.

|

| [6] |

傅英. 德国鱼雷当家主力DM2A4“海鳕”鱼雷[J]. 舰船知识, 2005, 10: 51-53. |

| [7] |

李玉荣. 德国海军潜艇发展思路分析[J]. 现代军事, 2019, 9: 56-62. |

| [8] |

王楷淇. 北约未来战略调整趋势研究[D]. 济南: 山东大学, 2019. 5: 17-23.

|

| [9] |

钟宏伟. 国外无人水下航行器装备与技术现状及展望[J]. 水下无人系统学报, 2017, 8: 215-225. |

| [10] |

钟宏伟, 李国良, 宋林桦, 等. 国外大型无人水下航行器发展综述[J]. 水下无人系统学报, 2018, 26(4): 273-282. |

| [11] |

叶效伟, 胡桂祥, 俞圣杰. 国外重型无人潜水器最新发展动态及启示[J]. 船舶物资与市场, 2020(3): 3-6. |

| [12] |

历明坤, 曹小娟, 王中, 等. 基于模块化的鱼雷总体设计技术[J]. 水下无人系统学报, 2016, 8: 241-247. |

| [13] |

孟光. 俄罗斯海军无人潜航器发展透视[J]. 军事文摘, 2018, 3: 24-27. |

2020, Vol. 42

2020, Vol. 42