| 渤海海域沙一段特殊岩性烃源岩特征及生烃模式 |

渤海湾盆地渤海海域沙一时期构造环境稳定,整体处于坳陷期,物源输入少,且该时期为温暖潮湿热带—亚热带气候,盆地为平衡补偿,导致湖水浅、咸、清澈而广阔[1],因而除了正常砂泥岩沉积外,还有丰富的特殊岩性,主要包括碳酸盐岩、生屑灰岩、油页岩、钙质页岩及灰质泥岩等,因此,渤海海域沙一段常被称为特殊岩性段[2]。

近年来渤海海域的油气勘探取得一系列重大突破,特别是渤东探区更是相继发现蓬莱9-1与蓬莱15-2等大型油田。通过精细油源对比显示,Es1段特殊岩性有重要贡献。然而渤海海域烃源岩研究一直聚焦于Es3及Ed3[3-4],Es1缺乏系统研究和评价,这种岩性特殊的地质体生烃潜力有多大?这是勘探现阶段关心的核心问题。

作者通过系统的岩心、岩屑观察及分析,证实渤海海域沙一段烃源岩发育两类岩性组合,且均为好~优质烃源岩;在岩性组合分析基础上,结合古地貌和沉积相[1, 5]分析,提出了Es1段烃源岩发育及分布模式;结合热模拟实验和地球化学分析,明确了这两类岩性组合的生烃特征及潜力,为勘探提供依据和支持。

1 沙一段特殊岩性烃源岩沉积特征Es1段岩石类型丰富,其中油页岩、钙质页岩、灰质泥岩和泥岩等均具备形成优质烃源岩的岩石基础。

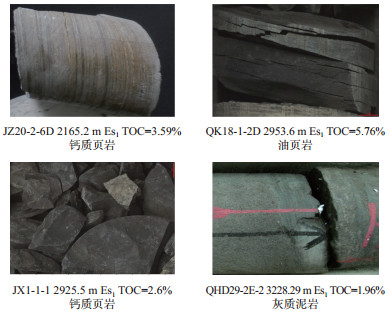

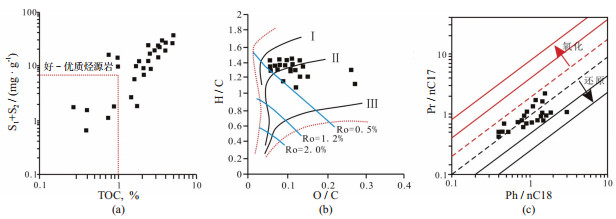

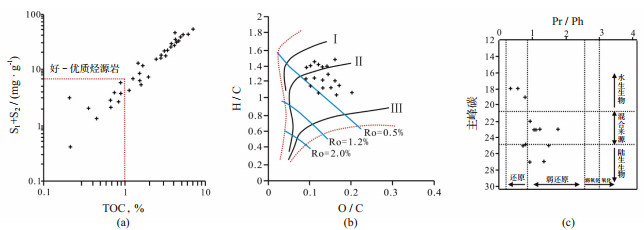

1.1 特殊岩性段发育高丰度烃源岩岩心样品的实验分析是判定烃源岩品质最有效、最直接的方法[6],通过对不同岩性取样分析,发现沙一段钙质页岩、灰质泥岩及油页岩有机质丰度高,TOC均大于1.5%(图 1),为好~优质烃源岩,证实特殊岩性发育优质烃源岩。

|

| 图 1 渤海海域Es1段烃源岩岩心特征 |

1.2 控制特殊岩性烃源岩发育的古地貌

古地貌是控制沉积的最重要因素[7],通过统计不同古地貌沉积物特征,明确特殊岩性烃源岩的分布及发育特征。

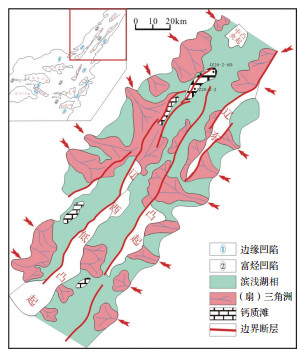

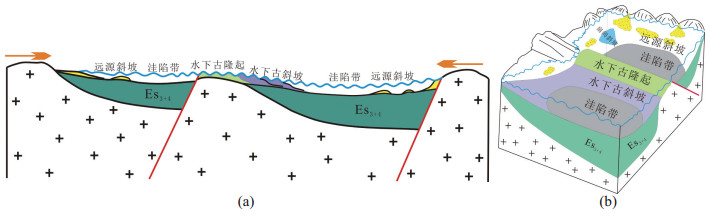

通过探井统计Es1段的岩性,利用沙一时期古地貌和沉积相成果(图 2),确定了五类古地貌控制了特殊岩性烃源岩发育及分布(图 3):①远源斜坡——(扇)三角洲前缘前端及前(扇)三角洲斜坡带,②扇间斜坡带——位于两个(扇)三角洲前缘之间相对封闭的斜坡带,③水下古隆起,④水下古斜坡——古隆起向洼陷过渡的斜坡区,⑤洼陷带。其沉积特征为:

|

| 图 2 辽东湾沙一时期沉积相图 |

|

| a-剖面特征;b-平面特征 图 3 沙一时期五类古地貌发育模式示意图 |

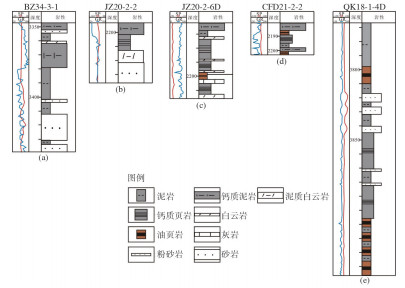

(1)远源斜坡带:陆源物质输入多,开放体系,弱还原环境;岩性以灰质泥岩为主夹大量砂岩,不发育碳酸盐岩、油页岩和钙质页岩(图 4a)。

|

| 图 4 特殊岩性组合特征 |

(2)水下古隆起:远离陆源,静水还原环境;碳酸盐岩较为发育夹有油页岩、钙质页岩,极少含砂(图 4b)。

(3)水下古斜坡及扇间斜坡带:相对封闭的还原环境,滨浅湖相;油页岩、钙质页岩较为发育,含薄层碳酸盐岩,极少含砂(图 4c、4d)。

(4)洼陷带:封闭强还原环境,浅湖—半深湖相;油页岩、钙质页岩较为发育,含薄层碳酸盐岩(图 4e)。

1.3 特殊岩性组合发育及分布规律通过以上分析,发现特殊岩性段按岩性组合可分为两类:①由生屑灰岩、碳酸盐岩、油页岩、钙质页岩及少量灰质泥岩组成,极少含有砂岩,这类岩性组合作者定义为钙质页岩组合;②以灰质泥岩为主夹有大量粉砂岩、砂岩,极少含有碳酸盐岩、钙质页岩及油页岩的组合,定义为灰质泥岩组合。

钙质页岩组合主要分布在水下古隆起、水下古斜坡、扇间斜坡带以及洼陷带这四类沉积古地貌,而灰质泥岩组合仅仅发育在远源斜坡带(图 3b);从远源斜坡带到洼陷带,其岩性组合从灰质泥岩组合过渡为钙质页岩组合。

2 两类特殊岩性组合的生烃模式特殊岩性段由于形成于稳定沉降期,因而广泛分布,若这类岩石生烃潜力高,则具一定勘探潜力。

2.1 钙质页岩组合 2.1.1 地球化学特征从地球化学数据分析看出,该类组合为好~优质烃源岩,TOC >1.0%(图 5a),有机质类型为Ⅰ ~ Ⅱ 1型(图 5b),生烃潜力大。对较低值进行分析,发现TOC低值一般为钙质页岩夹的薄层碳酸盐岩。

为什么会形成这类层薄、岩性组合特殊的优质烃源岩?首先,钙质页岩组合分布在洼陷、水下古隆起、水下古斜坡以及扇间斜坡带等这类静水位置;由于构造稳定,气候炎热,物源少,水体咸化,易于形成盐度分层,发育弱还原—强还原环境(图 5c)。该组合的伽马蜡烷/C30藿烷一般大于0.25,且广泛发育碳酸盐岩,证明其是咸水环境的产物,这样的环境有利于大分子烃类有机质的保存和富集[8]。因此,在构造、环境等综合因素作用下,形成了这类优质烃源岩。

|

| a-有机质丰度;b-有机质类型;c-形成环境 图 5 钙质页岩组合有机质特征 |

2.1.2 生烃潜力

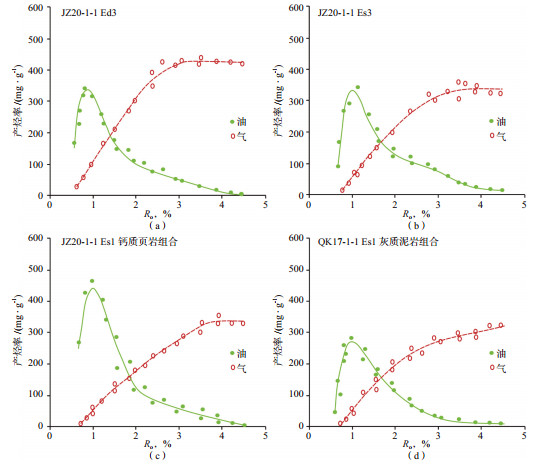

为了进一步研究其生烃能力,选取JZ20-1-1井的样品进行热模拟实验,对比样为该井Es3和Ed3烃源岩样品。从实验结果看出,钙质页岩组合烃类产率明显高于东三段和沙三段,最高可达500 mg/gTOC,表明钙质页岩组合具有高效的生烃能力(图 6)。

|

| a-东三段油气生成率曲线;b-沙三段油气生成率曲线;c-钙质页岩组合油气生成率曲线;d-灰质泥岩组合油气生成率曲线 图 6 不同层位烃源岩油气生成率曲线 |

2.1.3 生烃模式

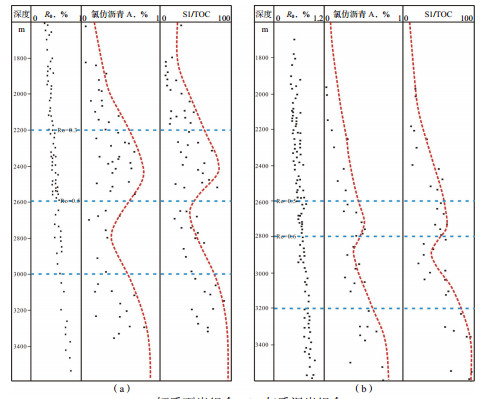

对大量地球化学数据统计显示,钙质页岩组合生烃门限浅,约2 400 m(Ro相当于0.3%),演化剖面存在2个生油峰(图 7a):其一是2 400~2 800 m,这一阶段Ro为0.3%~0.5%,为低熟油生成阶段;其二是3 100~4 000 m,Ro约0.7%~1.2%,为成熟油大量生成阶段,我们称这样的生烃过程为“低熟—成熟强双峰型生烃模式”。可见这类烃源岩具有早熟早生早排的特征[9]。

|

| a-钙质页岩组合;b-灰质泥岩组合 图 7 特殊岩性生烃模式图 |

通过以上分析,钙质页岩组合具有产烃率高、生烃门限低及特殊生烃模式等优势,即使厚度较薄,也具有重要的勘探潜力,尤其是对于渤海海域而言,埋藏较浅的边缘凹陷分布广(图 3),该组合烃源岩勘探意义更加重要。

2.2 灰质泥岩组合 2.2.1 地球化学特征该组合TOC较高,基本大于1.0%,有机质类型为Ⅱ 1~ Ⅱ 2型,形成于弱还原—弱氧化环境,与钙质页岩组合存在差别(图 8)。同时,通过模拟实验,灰质泥岩组合产烃率最高仅300 mg/ gTOC,较钙质页岩组合低(图 6d)。

|

| a-有机质丰度;b-有机质类型;c-形成环境 图 8 灰质泥岩组合地化特征 |

2.2.2 生烃模式

统计该类组合生烃指标,发现其进入生烃门限埋藏较深(Ro相当于0.5%),演化剖面显示为微弱双峰:2 600~2 800 m可能有少量低熟油生成;3 100 m以下,为成熟油大量形成阶段(图 7b)。该生烃过程称为“低熟—成熟弱双峰型生烃模式”。

2.3 生烃对比通过以上的分析,可以看出在沙一时期由盆地边缘向盆地内部,其特殊岩性段岩性组合由灰质泥岩组合过渡为钙质页岩组合,两类烃源岩均为好~优质烃源岩,但生烃特征存在明显差异:钙质页岩组合产烃率最高可达500 mg/gTOC,生烃模式呈强双峰形态,生油门限浅(2 200 m),2 400~2 800 m为低熟油生成阶段,3 000~4 000 m为成熟油大量形成阶段;灰质泥岩组合与正常烃源岩相似,生油门限深(2 600 m),以成熟油的生成为主(表 1),低熟油仅少量生成。

| 表 1 特殊岩性段生烃特征小结 |

3 结论

(1)扇间斜坡、水下古隆起、水下古斜坡、洼陷带、远源斜坡带五类古地貌控制了沙一段两类特殊岩性组合(钙质页岩组合及灰质泥岩组合)优质烃源岩的发育及分布。

(2)钙质页岩组合为钙质页岩、页岩、油页岩、碳酸盐岩夹钙质泥岩、生屑灰岩组合,发育在扇间斜坡、水下古隆起、水下古斜坡、洼陷带;灰质泥岩组合为灰质泥岩夹砂岩,含少量油页岩、碳酸盐岩,发育在远源斜坡带。

(3)钙质页岩组合是好~优质烃源岩,产烃率最高可达500 mg/gTOC,生烃模式呈强双峰形态,2 200 m进入生油门限,2 400~2 800 m为低熟油生成阶段,3 000~4 000 m为成熟油大量形成阶段;灰质泥岩组合是中等~优质烃源岩,产烃率最高300 mg/gTOC,生烃模式呈微弱双峰形态,2 600~2 800 m仅少量低熟油形成,3 000~4 100 m成熟油生油高峰。

(4)沙一段特殊岩性组合具有产烃率高、生烃门限低及特殊生烃模式等优势,不仅在盆内凹陷中具有很好的勘探前景,而且在埋藏较浅的边缘凹陷更具重要的勘探意义。

| [1] |

宋章强, 陈延芳, 刘志刚, 等. 渤海海域沙一、二时期碳酸盐岩沉积特征及主控因素分析[J]. 沉积与特提斯地质, 2013, 33(1): 5-11. |

| [2] |

朱伟林, 米立军, 龚再生, 等. 渤海海域油气成藏与勘探[M]. 北京: 科学出版社, 2009.

|

| [3] |

姜福杰, 庞雄奇, 姜振学, 等. 渤海海域沙三段烃源岩评价及排烃特征[J]. 石油学报, 2010, 31(6): 906-912. DOI:10.7623/syxb201006006 |

| [4] |

庞雄奇, 郭永华, 姜福杰, 等. 渤海海域优质烃源岩及其分布预测[J]. 石油与天然气地质, 2009, 30(4): 393-397. DOI:10.11743/ogg20090401 |

| [5] |

李建平, 周心怀, 吕丁友. 渤海海域古近系三角洲沉积体系分布与演化规律[J]. 中国海上油气, 2011, 23(5): 293-298. |

| [6] |

金强, 朱光有. 中国中新生代咸化湖盆烃源岩沉积的问题及相关进展[J]. 高校地质学报, 2006, 12(4): 483-492. |

| [7] |

加东辉, 徐长贵, 杨波, 等. 辽东湾辽东带中南部古近纪古地貌恢复和演化及其对沉积体系的控制[J]. 古地理学报, 2007, 9(2): 155-166. DOI:10.7605/gdlxb.2007.02.004 |

| [8] |

王广源, 周心怀, 王昕, 等. 蓬莱19-3/25-6油田未熟—低熟油特征与成因[J]. 石油实验地质, 2014, 36(2): 230-237. DOI:10.11781/sysydz201402230 |

| [9] |

黄第藩, 张大江, 王培荣, 等. 中国未成熟石油成因机制和成藏条件[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003.

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35