2. 西北水资源与环境生态教育部重点实验室, 西安 710055

2. Key Laboratory of Northwest Water Resources, Environment and Ecology, Ministry of Education, Xi'an 710055

三维荧光光谱分析手段由于具有快速、灵敏度高、选择性高、所需样品量少和对样品结构无破坏等特点(刘阳春等,2003;郝瑞霞等,2007a),近些年来得到了较快的发展,且已经应用于食品检测、环境监测、生物工程等多个专业领域(肖隆庚等,2014;李卫华等,2012;宋晓娜等,2010).污水生物处理方法作为现代污水处理工艺的核心,在100多年的发展过程中对它的积极探索一直没有停歇,而荧光光谱分析技术早已被应用于污水处理过程中,相关研究主要集中在污水处理过程中的溶解性有机污染物(DOM)、溶解性微生物代谢产物(SMP)、腐殖酸(Humic acid)等物质的监测上(郝瑞霞等,2007b;Westerhoff et al., 2001).例如,Wang等(2009)利用三维荧光光谱法对浸没式MBR反应器内的溶解性有机物进行分析,发现三维荧光光谱法能够有效地监测膜污染物的来源及溶解性代谢物质(DOM)在膜反应器运行过程中的作用;Stedmon等(2003)利用荧光光谱分析水中的有机污染物,发现利用平行因子法分析SMP物质的荧光特性可以作为一种快速有效的对水环境进行监测的手段;陈小娜等(2014)利用三维荧光光谱-平行因子技术对湖泊浮游藻化学分类学进行了研究,结果表明,三维荧光光谱法能够有效地监测藻类的代谢产物;甘淑钗等(2013)利用平行因子分析法对长江水体的SMP进行了分析;姚璐璐等(2013)则利用荧光区域积分法进行城市污水处理中有机物去除率的监测.这些研究表明,三维荧光光谱分析技术在微生物代谢产物、环境监测等方面有着较为明显的优点和较为广阔的应用前景.

活性污泥是以细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起通过多种物理化学过程而相互凝聚在一起的微生物聚集体,在这个过程中胞外物质发挥着重大作用,而这些胞外物质基本都是在微生物代谢过程中分泌出来的,因此,可将活性污泥絮体的形成理解为一种生物过程.通常情况下研究活性污泥及对其性质的评价主要采用污泥形态、结构、密度、强度等物理性特征(Sezgin et al., 1978),且污水处理调控也是以这些指标作为参考,但这不能反映活性污泥所处生态环境对活性污泥微生物的综合影响,作为污水处理过程的预警信号也不是特别稳定.微生物在代谢过程中会产生多种化合物,如蛋白质、辅酶、色素及腐殖酸等(Pons et al., 2004),在一定波长的光激发下会发出其荧光特征(Sheng et al., 2006).它们的种类和浓度与微生物反应过程、反应器运行状态有着密切的联系,即这些代谢物质的数量与种类能够反应出微生物所处的生态环境(Ni et al., 2009).由于所处环境的各种影响因子不同,导致代谢产物的种类和数量不同.因此,只要解明代谢产物与微生物生态环境之间的关系,就可以以代谢产物为指标来调控活性污泥工艺的运行,并且可以避免传统的仅利用物理性指标而忽略微生物絮体形成这一生物过程的本质.因此,本文通过对不同沉降性能下的微生物代谢产物的荧光特性进行分析,通过多种手段解明微生物代谢产物与污泥沉降性能之间的关系,以期为从微生物代谢产物的角度调控活性污泥沉淀性能提供理论依据.

2 材料及方法(Materials and methods) 2.1 实验材料为了使得到的样品具有广泛性,本文所用的不同沉降性能的污泥分别取自西安市第三污水处理厂(氧化沟工艺)、第四污水处理厂(多级A2/O工艺)、邓家村污水处理厂(A2/O)等实际污水处理厂,以及实验室以人工配水作为基质的多个反应器,分别在污水厂工艺运行的各个阶段及实验室反应器的各个状态下进行取样分析.各反应器的情况详见文献(李志华等,2012a;2012b).

2.2 实验方法本文利用国家环保局的标准方法对污泥的沉降性能指标(SVI)进行检测.利用文献(Liu et al., 2002)所述的阳离子树脂交换法对污泥的胞外聚合物(EPS)进行提取,该方法简述如下:首先利用磷酸缓冲盐溶液(PBS)对污泥进行清洗以去除污泥中的杂质,再加入一定量的PBS,利用超声细胞破碎仪以5 W的功率将其破碎处理5 min,接着以10000 r · min-1的转速对其进行离心处理,上清液利用0.45 μm 滤膜过滤,即为提取的疏松EPS.在离心后的污泥中加入一定量的PBS,同时添加预先处理好的91973型阳离子树脂,以恒定的速率电磁搅拌以上污泥2 h,然后收集吸取液,对其进行离心取上清液后继续离心3次,将最后的上清液利用0.45 μm 滤膜过滤,即为紧密结合的EPS.

三维荧光光谱是通过不断改变激发波长来获得一系列荧光发射光谱,由各个激发波长下的发射谱组合在一起就构成了1个三维的荧光光谱图.三维荧光光谱法能同时获得荧光强度随激发波长和发射波长变化的关系,对于每一种荧光物质,都有其特有的三维荧光光谱信息.本文利用分光光度计(日本分光FP6500)对全文所述提取的EPS物质进行光谱扫描.实验所用的激发波长(λEx)为220~400 nm,发射波长(λEm)为280~550 nm,激发光与发射光的宽度分别为5 nm、2 nm,扫描速度为2000 nm · min-1.利用文献(Chen et al., 2003)所述方法对光谱图进行分区,具体分区方法为:I区为简单芳香烃类,其激发波长和发射波长分别在220~250 nm和280~300 nm附近;Ⅱ区为芳香族蛋白质和酚类物质,其激发波长和发射波长分别在 280 nm和350 nm附近;Ⅲ区为溶解性微生物代谢产物,其激发波长和发射波长分别在270~290 nm和300~330 nm附近;Ⅳ区为富里酸区,其激发波长和发射波长分别在230~270 nm和380~460 nm附近;Ⅴ区为腐殖酸区,其激发波长和发射波长分别在300~360 nm和410~480 nm附近.一方面采用区域积分法(He et al., 2011;姚璐璐等,2013)对各分区的结果进行分析,另一方面在各区取有代表性的几个激发和发射波段的峰值作为研究对象,具体选取见表 1.

| 表 1 各个区域代表性物质的激发及发射波长 Table 1 Excitation and emission wavelength of the typical material of each region |

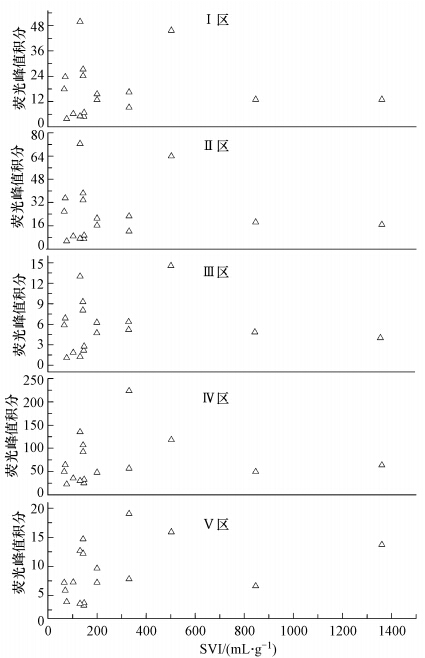

在荧光分析中,由于有机物分子结构不同及所含官能团的差异,导致其对不同波长的荧光响应不同.而活性污泥的微生物种群比较复杂,存在多种营养结构的微生物,导致其代谢产物也是多种多样(杨文澜等,2013),因而对于每一种代谢产物进行分析是不现实的.本文根据微生物代谢产物的不同,对其进行分区分析,考察代谢产物荧光特性区域积分与沉降性能的关系,分区方法如2.2节所述,分析结果如图 1所示.从图 1可以看出,不论是哪一个区域的荧光强度积分,其变化基本都是没有规律的,代谢产物积分值较大的情况下既有可能是沉降性能好的条件,也会在沉降性能较差的情况下出现,而在相同条件下第4区总表现出较高的积分值.

|

| 图 1 各区域积分值与沉降性能的关系 Fig. 1 Relationship between regional integration and settleability |

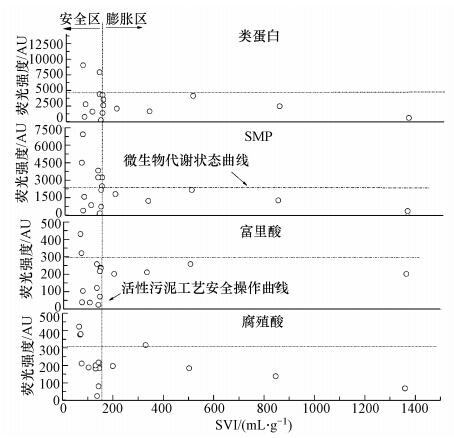

由于活性污泥微生物种类多样,代谢方式复杂,对各种代谢产物一一进行分析难度较大,因此,本研究选取典型的代谢产物(表 1),对2.2节所述的几个代表性波长波段下的荧光特性与污泥沉降性能的关系进行了分析.紧密结合的胞外物质(TB-EPS)及疏松结合的胞外物质(LB-EPS)与沉降性能的关系分别如图 2和图 3所示.可以看出,不论是哪一种波长情况下的峰值,都存在随着SVI的增长其代谢产物的荧光强度变弱的情况,即伴随着沉降性能的恶化,污泥中丝状菌的数量增多,其各类代谢产物浓度都会降低.在图 2和3中均存在一条微生物代谢状态曲线,在这条曲线以上的部分,微生物代谢产物的荧光强度比较大,且对应着较低的SVI值,即沉降性能良好.通常情况下,活性污泥中SVI值超过150 mL · g-1时即认为发生污泥膨胀,因而在本研究中将SVI=150 mL · g-1的曲线定义为活性污泥安全操作曲线,可以看出,荧光强度较大的区域全部分布在其左侧.在曲线左侧污泥的SVI均小于150 mL · g-1,沉降性能良好,在其右侧污泥沉降性能较差,且在右侧部分的污泥的沉降性能都是比较差的.

|

| 图 2 LB-EPS各物质荧光强度与沉降性能的关系 Fig. 2 Relationship between fluorescence intensity of each material in LB-EPS and settleability |

|

| 图 3 TB-EPS各物质荧光强度与沉降性能的关系 Fig. 3 Relationship between fluorescence intensity of each material in TB-EPS and settleability |

TB-EPS的情况与LB-EPS相似,在每个区域代表性物质的荧光强度与污泥沉降性能也显示出如上所述的变化趋势.不同的是,TB-EPS中分布在活性污泥安全操作曲线左侧、微生物代谢特征曲线上方的数据的比例更大.而且与LB-EPS相比,各类物质在TB-EPS区域的微生物代谢状态曲线的荧光强度不同.对于类蛋白类物质来说,TB-EPS的微生物代谢状态曲线下的荧光强度为2000 AU,而LB-EPS中的相应数据约在5000 AU;对于溶解性有机物(SMP),LB-EPS和TB-EPS的微生物代谢状态曲线上的荧光强度均为3000 AU;而腐殖酸类物质的两个数值分别是260、440 AU;富里酸则分别为260、400 AU.

4 讨论(Discussion)活性污泥是由多种微生物组成的一个较为复杂的微生物生态系统,各类微生物都有适合自身生理特征的代谢活动,从而会产生多种多样的代谢产物(竺建荣等,1999),因此,对于各种代谢产物一一进行分析是不现实的.由于有机物均会在一定波长光的激发下产生特定的荧光特征,因而可以利用具有广谱性的荧光光谱法获得代谢产物中所有物质的荧光信息,从而将其转换为含有更加全面和多样信息的荧光光谱图,并利用区域积分法对各个波长范围内的物质信息进行分析,这是对荧光物质进行分析的有效手段(He et al., 2011).然而有研究发现,不同物质对于不同波长的吸收和发射情况不一样,同时存在荧光强度峰值叠加或者相互干涉等现象(He et al., 2011),导致有些信息虽然在荧光谱图上有表征,但难以区分.本文利用区域积分法对荧光光谱图进行分析,发现结果与沉降性能之间的关系就不是很明显,可能就是由上述原因造成的.因此,选取代表性波长下物质的荧光强度与沉降性能进行分析.

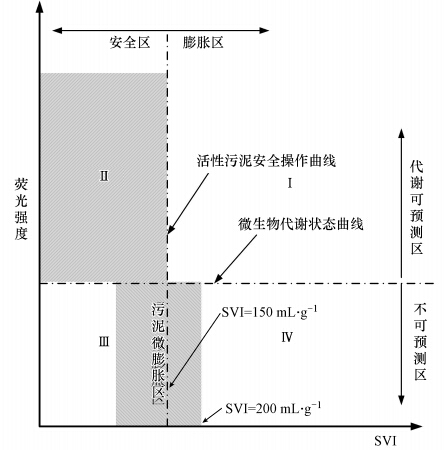

从3.2节的实验结果可知,利用代表性波段在三维荧光光谱中的峰值可以表征污泥的沉降性能,且在一定的范围内具有较好的相关性.就代谢产物与沉淀性能之间的相互关系而言,可分为4个区域,这些区域的分界为活性污泥安全运行曲线和微生物代谢状态曲线.图 3中的第1个区域为活性污泥微生物代谢状态曲线以上、污泥安全运行曲线以右的区域,可以看到,这个区域内没有数据点,也即污泥沉降性能非常差的时候其代谢产物不可能会很高;与此相邻的第2个区域内,分布着荧光强度大于微生物代谢状态曲线、SVI小于150 mL · g-1的所有的数据点,可以看到,所有荧光强度高于微生物代谢状态曲线的点都分布在这个区域内,这说明在活性污泥沉降性能良好的情况下会产生大量的代谢产物,同时可以通过较高的代谢产物荧光强度值来推测污泥具有较好的沉降性能.荧光强度小于微生物代谢曲线的所有点都分布在图 3的第3和第4区域,在这两个区域内包含着所有可能的SVI,因此,无法通过较低的荧光强度来判断活性污泥的沉降性能.以上情况充分说明,在活性污泥工艺的运行过程中,可以实时地检测活性污泥代谢产物的荧光特性,若荧光特性大于微生物代谢状态曲线时,整个反应器的污泥沉降性能是比较好的;但当荧光强度小于状态曲线值时,就需要引起警惕,以免进入污泥膨胀期.

活性污泥系统中微生物种群复杂,数量众多,代谢产物的种类、浓度随着污泥状态和污泥组成的不同而不同,因而可以看到,本文研究结果中各类物质之间的差别是比较大的;另外,由于各类物质与细胞膜的结合程度不同,在LB-EPS、TB-EPS上的分布都存在较大的差别.同时也观察到,不同物质在同一沉降性能状况下的污泥差别是比较明显的,活性污泥微生物代谢过程中产生的脂肪类蛋白质、酚类物质及溶解性代谢产物(SMP)等杂环区的物质较之于腐殖酸来说多一点,同时由于分子结构、主要官能团的差异,导致在一定激发和发射波长情况下的差异比较大.另外可以发现,同一类物质在LB-EPS、TB-EPS的微生物代谢状态曲线所对应的荧光强度值之间的差值较大,这说明微生物的代谢产物在细胞外的结合是比较有规律的,从宏观上看,LB-EPS和TB-EPS中物质的变化趋势及其总和的变化趋势是一致的.

活性污泥所表现出来的状态是由其所处的微生物生态环境决定的,每一种生态因子对于活性污泥微生物的影响都是与其它因子共同作用表现出来的.这些生态因子,诸如pH、温度、溶解氧等在微生物生长过程中的作用很活跃(彭赵旭,2012),能够强烈影响其代谢方式,从而对微生物的代谢产物的种类和数量形成较为明显的影响.因此,我们可以通过调控微生物代谢产物浓度的手段来调控污泥沉降性能.在对图 4中的几个区域进行分析时发现,每个区域都有可能存在丝状菌,只是在第4个区域中丝状菌为优势种群,在区域3中有时候丝状菌比较多,有时候却很少.因此,可以通过微生物代谢调控的手段将其控制在微生物代谢状态曲线以上.众所周知,溶解氧匮乏的条件下是有利于丝状菌滋生且易于发生膨胀的,可是在实际经验中,有些情况下即使溶解氧不足,如污泥微膨胀(彭赵旭,2012;彭永臻等,2008),污泥依然表现出良好的沉降性能.这说明活性污泥生长过程是多个生态因子共同作用的结果,如果一种因子发生变化,可以通过对其它因子的改变或者调节,使得最早改变的因子对系统带来的负效应降低到最小甚至消失.而作为活性污泥的主体及污染物去除的承担者,微生物对环境条件的改变是比较敏感的,溶解氧、温度、进水基质、pH等条件的变化都可能引起代谢活动的变化,反应到代谢产物上就是数量和种类发生了变化,这就使得利用代谢产物去调控活性污泥过程成为可能,也即可以实现以微生物代谢产物为指标来进行活性污泥工艺的调控.

|

| 图 4 荧光强度与污泥沉降性能关系模式 Fig. 4 Relationship model between fluorescent density and settleability |

代谢产物荧光特性与污泥沉降性能之间存在一定的内在联系.沉降性能良好的活性污泥伴随着较高的代谢产物荧光强度,因此,可以通过代谢产物的荧光强度来判断污泥的沉降性能.在此基础上建立了代谢产物与污泥沉淀性能的关系图,这对于从代谢角度调控污泥沉淀性能提供了新的思路,即以微生物代谢产物的荧光特性作为调控目标,通过运用调控微生物的生态环境等手段来实现这一目标,从而建立从微生物代谢角度来调控絮体结构的新方法.

| [1] | Chen W,Westerhoff P,Leenheer J A,et al.2003.Fluorescence excitation-emission matrix regional integration to quantify spectra for dissolved organic matter[J].Environmental Science & Technology,37(24): 5701-5710 |

| [2] | 陈小娜,韩秀荣,苏荣国,等.2014.基于三维荧光光谱一平行因子技术联用的湖泊浮游藻化学分类学研究[J].环境科学,35(3): 924-932 |

| [3] | 甘淑钗,吴莹,鲍红艳,张经.2013.长江溶解有机质三维荧光光谱的平行因子分析[J].中国环境科学,33(6): 1045-1052 |

| [4] | 郝瑞霞,曹可心,邓亦文.2007a.三维荧光光谱法表征污水中溶解性有机污染物[J].分析试验室,26(10): 41-44 |

| [5] | 郝瑞霞,曹可心,邓亦文.2007b.城市污水处理过程中有机污染物三维荧光特性的变化规律[J].分析测试学报,26(6): 789-792,796 |

| [6] | He X S,Xi B D,Wei Z M,et al.2011.Fluorescence excitation-emission matrix spectroscopy with regional integration analysis for characterizing composition and transformation of dissolved organic matter in landfill leachates[J].Journal of Hazardous Materials,190(1/3): 293-299 |

| [7] | 李卫华,盛国平,陆锐,等.2012.运用三维荧光光谱解析高温厌氧产氢反应过程对温度变化的响应[J].环境科学学报, 32(1):137-143 |

| [8] | 李志华,孙玮,姬晓琴,等.2012a.丝状菌污泥致密过程的强化条件研究[J].环境科学,33(2): 505-510 |

| [9] | 李志华,杨帆,李胜,等.2012b.基于新型反应器的好氧颗粒污泥的稳定性控制[J].环境科学,33(6): 1907-1912 |

| [10] | Liu H,Fang H H.2002.Extraction of extracellular polymeric substances (EPS) of sludges[J].Journal of Biotechnology,95(3): 249-256 |

| [11] | 刘阳春,郑泽根.2003.荧光分析法在水体污染监测中的应用[J].重庆建筑大学学报,25(5): 57-60 |

| [12] | Ni B J,Fang F,Xie W M,et al.2009.Characterization of extracellular polymeric substances produced by mixed microorganisms in activated sludge with gel-permeating chromatography,excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy measurement and kinetic modeling[J].Water Research,43(5): 1350-1358 |

| [13] | 彭永臻,郭建华,王淑莹,等.2008.低溶解氧污泥微膨胀节能理论与方法的发现、提出及理论基础[J].环境科学,29(12): 3342-3347 |

| [14] | 彭赵旭.2012.低溶解氧丝状菌污泥微膨胀的控制策略研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学 |

| [15] | Pons M N,Bonté S L,Potier O.2004.Spectral analysis and fingerprinting for biomedia characterisation[J].Journal of Biotechnology,113(1/3): 211-230 |

| [16] | Sezgin M,Jenkins D,Parker D S.1978.Unified theory of filamentous activated sludge bulking[J].Journal Water Pollution Control Federation,50(2): 362-381 |

| [17] | Sheng G P,Yu H Q.2006.Characterization of extracellular polymeric substances of aerobic and anaerobic sludge using three-dimensional excitation and emission matrix fluorescence spectroscopy[J].Water Research,40(6): 1233-1239 |

| [18] | Stedmon C A,Markager S,Bro R.2003.Tracing dissolved organic matter in aquatic environments using a new approach to fluorescence spectroscopy[J].Marine Chemistry,82(3/4): 239-254 |

| [19] | 宋晓娜,于涛,张远,等.2010.利用三维荧光技术分析太湖水体溶解性有机质的分布特征及来源[J].环境科学学报, 30(11):2321-2320 |

| [20] | Wang Z W,Wu Z C,Tang S J.2009.Characterization of dissolved organic matter in a submerged membrane bioreactor by using three-dimensional excitation and emission matrix fluorescence spectroscopy[J].Water Research,43(6): 1533-1540 |

| [21] | Westerhoff P,Chen W,Esparza M.2001.Fluorescence analysis of a standard fulvic acid and tertiary treated wastewater[J].Journal of Environmental Quality,30(6): 2037-2046 |

| [22] | 肖隆庚,陈文松,陈国丰,等.2014.中国南海CDOM三维荧光光谱特征研究[J].环境科学学报, 34(1):160-167 |

| [23] | 杨文澜,潘丙才,张淑娟,等.2013.污水二级出水有机物(EfOM)的组成、性质及处理技术[J].水处理技术,39(5): 1-6 |

| [24] | 姚璐璐,涂响,于会彬,等.2013.三维荧光区域积分评估城市污水中溶解性有机物去除[J].环境工程学报,7(2): 411-416 |

| [25] | 竺建荣,刘纯新.1999.好氧颗粒活性污泥的培养及理化特性研究[J].环境科学,20(2): 39-42 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34