重金属污染已成为国际上广泛关注的环境问题,它可以不同形态进入土壤、地表水、大气和生物体中,对土壤、水体、大气环境和生物体造成污染(Alina,2004;Schaumann et al., 2004;杨世勇,2004;邹海明等,2006;Chen et al., 2008;Sheng et al., 2008;Kirchmann et al., 2009;Saby et al., 2009;张晓霞等,2010).并且重金属元素可以在各介质中相互迁移和转化,发生连锁反应,最终通过呼吸、饮水和食物链进入人体,对人体健康造成危害(任慧敏等,2005;赵珂等,2011;阴永文等,2011).随着社会经济的快速发展和生活水平的不断提高,人们对环境质量的要求也越来越高,特别是与之休戚相关的大气环境质量,更是受到人们的广泛关注.大气颗粒物中吸附的重金属大都具有生物毒性,可通过呼吸进入人体肺部和血液之中,对人体健康造成直接或间接影响(Wong et al., 2003;Schaumann et al., 2004).国内外专家学者对大气颗粒物中重金属的污染特征已做了大量的研究(Tasdemir et al., 2005;Pereira et al., 2007;汤奇峰等,2007;杨忠平等,2009;战雯静等,2012;任春辉等,2012),他们通过被动采样或主动采样的方式采集大气样品,分析大气颗粒物中重金属的含量及污染特征.例如,从源等(2008)对北京市平原地区大气中的15种元素的干湿沉降通量作了监测分析;冯素萍等(2006)对济南市采暖期总悬浮颗粒物中Cu、Pb、Zn、Cr、Ni和Mn的存在形态进行了相关研究;梅凡民等(2011)对西安市公园大气降尘中的5种金属元素的化学特性及生物有效性进行了研究;汤洁等(2012)对大庆市大气沉降的重金属来源及通量进行了分析,认为人为污染源是大气金属污染的主要来源;张桂林等(2006)、边归国(2009)等对大气中的铅来源进行了解析,发现大气中的铅来源比较广泛,主要有燃煤排放、有色冶金(原料和加工业)、机动车尾气、土壤扬尘及工业排放等;吴辰熙等(2006)通过对福建兴化湾大气沉降中重金属的测定分析,也发现大气沉降中的Cd、Pb、Zn、Cr、Ni等主要是人为来源.

陕西西部某工业园区位于107°13.10′~107°15.67′E、34°26.97′~34°30.62′N之间,园区主要有火力发电、金属冶炼、炼焦、甲醇等产业,随着工业的发展,交通运输量也有所增加,工业粉尘和道路扬尘已成为当地大气污染的主要来源,加之该区域东西两侧为高原丘陵地、中间为沟壑区,特殊的地形特点导致进入园区的大气污染物很难及时扩散,造成大气污染的加剧.因此,本文通过被动采样的方式采集该工业园区冬季采暖期的大气降尘样品,测定降尘中Cu、Pb、Zn、Cd、Ni、Cr、Fe等7种重金属的含量,分析重金属大气沉降的浓度水平和空间分布特征,并计算各元素的日沉降通量和富集因子,以期了解该园区采暖期大气降尘的重金属元素污染特征,并初步判定金属元素的来源.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 气象数据及样品采集 2.1.1 气象数据采集由于本文研究范围位于河道低谷区,受地形条件影响,其气象条件与当地气象站观测数据之间存在一定的差异.因此,为了解特殊地形条件下的气象特征,我们架设了一台自动气象站,具体坐标为107°13′27.33″ E、34°29′36.41″ N,仪器使用锦州阳光气象科技有限公司生产的TRM-ZS3型农田小气候自动气象站,可实时观测风向、风速、温度、降水量、蒸发量、气压、太阳辐射等要素.气象站固定在2#点位附近(图 1),周围比较开阔,不受地形、建筑物等影响,架设高度为10 m,仪器高2 m.气象观测与降尘采样同步进行,观测时间为2012年11月20日至2013年3月20日.

|

| 图 1 大气降尘采样点分布图 Fig. 1 Distribution of the sampling locations for atmospheric dust |

根据园区地形特征共设置9个降尘采样点,具体点位分布详见图 1.其中,8#和9#点分别位于园区东西两侧,距离园区较远且不受工业污染源和道路交通源的影响,作为本次研究的对照点.各采样点均设在四周无遮挡物并避开烟囱的空旷地区.采样使用标准的150 mm×300 mm内壁光滑的有机玻璃降尘缸,使用前用10%(体积分数)的盐酸浸泡24 h然后用蒸馏水清洗干净,密封携至采样点,将其水平固定于高3~5 m的屋顶平台上,缸内加入50 mL乙二醇(分析纯)和80 mL蒸馏水.每个点放置2个降尘缸,以确保能够收集到足够分析的降尘量,以满足分析仪器的限值要求,各采样点采集面积均为0.031m2.采样时间为2012年11月20日至2013年3月20日,连续采样121 d.为减少多次取样误差,本次样品收集采取连续不间断采样的方式,每个点位收集1个降尘样品,共收集到样品数9个.

2.1.3 样品收集样品收集时首先用光洁的镊子将落入缸内的树叶、昆虫等异物取出,用蒸馏水将其上沾附的颗粒物冲洗进降尘缸,再用蒸馏水将附着在缸壁的所有沉淀物和细小颗粒用淀帚擦洗干净,转移至1000 mL的聚乙烯塑料瓶中密封保存,并及时送至实验室分析.

2.2 试验方法 2.2.1 降尘的测定对所有样品按统一要求使用万分之一电子天平进行降尘总质量(沉降量)的称量.样品送达实验室后,将所有溶液和尘粒转入500 mL烧杯中,在电热板上蒸发,使体积浓缩到10~20 mL;冷却后用蒸馏水冲洗杯壁,并用淀帚把杯壁上的尘粒擦洗干净,将溶液和尘粒全部转移到已恒重的100 mL瓷坩埚(W0)中,放在搪瓷盘里,在电热板上蒸发至干;最后放入烘箱于105 ℃下烘干2 h,反复恒重后测定其质量(W1).试验同时使用与采样相同批次的等量乙二醇和蒸馏水在空白烧杯进行空白试验,按照同样操作至恒重,减去坩埚质量即得到空白样质量(Wc).则降尘质量W可用公式(1)计算得出.其中实验室操作条件:温度26.5 ℃,湿度37%.

为保证试验结果的准确性,金属元素测试采用国家一级标准物质(GSS系列)进行准确度和精密度监控.样品测定前需进行处理,具体过程为:将降尘样品放入消解罐,依次加入10 mL(优级纯浓硝酸)、4 mL 3%的过氧化氢和10 mL氢氟酸进行微波消解,消解后用1%的硝酸定容至50 mL,利用真空抽率装置将消解液过滤后待试验测定.金属元素Cu、Pb、Zn、Cd、Ni、Cr、Fe均使用Thermo Scientific公司生产的M series(ice3500)型火焰原子吸收分光光度仪测定.试验同时抽取10%的样品进行重复性检验,各重金属元素测试精密度均在5%左右,相对双差在10%左右,分析合格率均为100%.

2.3 数据处理试验所得数据均合理可用,数据使用SPSS18.0软件进行处理,并使用SigmaPlot 10.0软件绘图.

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 气象条件分析研究区属暖温带半湿润大陆性季风气候,常年平均气温11.5 ℃,降水量606.5 mm,风速1.9 m · s-1,最多风向为东南风(SE),主要风向流型为偏北风和偏东南风.根据自动气象站观测结果,样品采集期间研究区风向主要以东南风(SE)和西北风(NW)对倒风为主,其中,白天主要为西北风,夜间为东南风.采样期间研究区风速较小,在1.15~2.01 m · s-1之间,其中,西北风向风速在1.35~1.72 m · s-1之间,东南风向风速在1.41~1.59 m · s-1之间,可见夜间风速较白天稳定偏小.

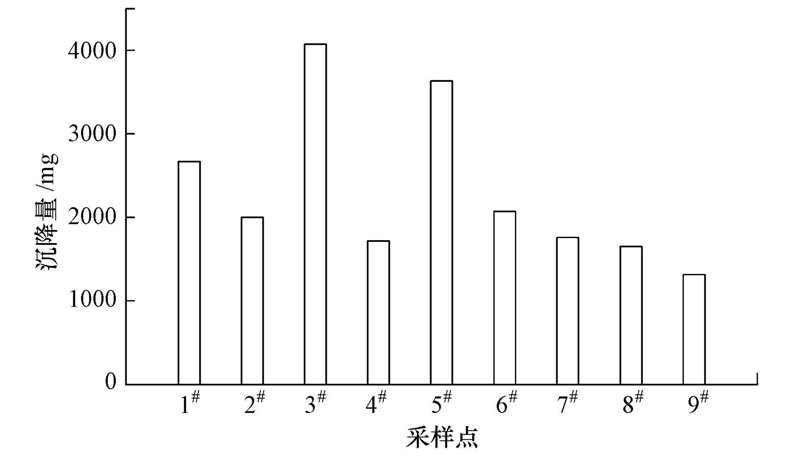

3.2 降尘分析 3.2.1 降尘量分析图 2是9个采样点的降尘总质量分布图,各点位降尘均为0.031 m2采样面积下,连续收集121 d的降尘样品.根据测试结果可知,监测期间各采样点收集到的降尘总量均在1314 mg以上,其中,3#和5#点位降尘量较大,分别为4073 mg和3630.8 mg,明显高于其他测点.主要是因为这两个点位于园区交通主干线两侧,道路扬尘贡献量比较大,其中,3#点距离道路较近且与道路基本平行,而5#点距离道路稍远且比道路高出约2 m,因而5#点降尘量低于3#点.由此可见,道路扬尘对大气降尘的贡献比较明显.其他各点降尘量在1648~2667 mg之间,分布相对比较均匀.

|

| 图 2 各采样点大气降尘质量 Fig. 2 The atmospheric dust quality at the sampling site |

图 3分别显示了各点降尘样品中7种重金属元素的质量(是指在0.031 m2的采样面积下,连续采集121 d所获得的降尘样品中重金属Cu、Pb、Zn、Cd、Ni、Cr、Fe的质量,单位为 mg).由图可以看出,7种重金属元素的质量大小顺序为:Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni,其中,Fe的质量明显高于其他6种重金属元素.7种重金属元素在各点的分布也存在很大的差异,其中,Fe元素在3#点位质量最高,达75.54 mg,1#点次之,为53.25 mg,2#、6#分别为43.06、42.69 mg,其余各点均在21~36 mg之间;Zn的质量在4#、5#、6#点位较大且比较接近,分别为11.46、14.40、13.73 mg,9#对照点中质量最小,只有0.94 mg,8#点为1.19 mg,其余各点在4~10 mg之间;Pb元素质量分布较为规律,其在园区中心质量较高,向外质量递减,其中,5#点质量最大,为10.36 mg,6#、4#、3#、7#点依次降低,分别为8.83、6.29、5.8、4.41 mg,而位于园区上风向的2#点和1#点及两个参照点降尘中Pb的质量较小,可见在园区内部,人为排放源对降尘中铅的贡献比较大.Cu、Cd、Cr、Ni的质量较小,均在0.35 mg以下.从图 3中可以看出,Cu、Cd、Cr、Ni的分布规律基本一致,其中,园区内部距离企业较近的点位质量较大,上风向点位和对照点降尘中Cu、Cd、Cr、Ni的质量较小,各点位降尘中Cu、Cd、Cr、Ni的质量大小顺序基本为:3#>4#>6#>5#>7#>9#>1#>2#>8#.

|

| 图 3 大气沉降中重金属质量分布图 Fig. 3 he distribution of heavy metal weight of atmospheric dust |

根据测定结果,研究区降尘中7 种重金属元素的含量水平差异较大,其含量分布如表 1所示.由表可知,7种重金属元素含量大小依次为:Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni.其中,Fe的含量明显高于其他几种重金属元素,其含量范围在14982.63~26373.14 mg · kg-1之间,平均值为20633.33 mg · kg-1,各点位含量相差不大.章明奎(2011)的研究结果表明,浙江省城市汽车站地表灰尘中元素Pb、Zn、Cu、Cd、Cr和Ni主要与交通源和工业污染等有关,而Fe与当地的成土母质背景有关.而根据中国环境监测总站(1990)及魏复盛等(1991)的研究成果,陕西省土壤中Fe的含量在14900~41800 mg · kg-1之间,本研究区降尘中Fe元素的质量分数与陕西省土壤背景值比较一致,说明Fe元素主要与当地的土质背景值有很大的关系.Zn的含量在715.55~8321.95 mg · kg-1,平均值为4129.27 mg · kg-1;Zn的含量分布很不均匀,其中,位于园区内部企业集中区下风向的4#、5#、6#、7#点的Zn含量明显高于其他点位,其含量均在6600 mg · kg-1以上;2#和3#点位于园区两个大型企业之间,属于园区的偏上风向,受企业影响比中心点位略小,其含量分别为2480.64 mg · kg-1和2339.86 mg · kg-1,属第二梯队;1#点位于园区的最北部,其含量为1341.41 mg · kg-1,明显低于园区中心位置的点位,但又高于2个对照点;对照点8#、9#的含量分别是721.27 mg · kg-1、715.55 mg · kg-1.由表 1结果可知,研究区降尘中Zn的含量受园区内部工业源的影响比较明显,且距离园区中心越近,其含量越大.Pb的含量分布规律与Zn基本一致,也在4#、5#、6#、7#形成第一大值梯队,含量均在3660 mg · kg-1以上,2#、3#点为第二梯队,其值在1000 mg · kg-1左右;与Zn不同的是,8#点位Pb的含量较高,为475.68 mg · kg-1,而9#点Pb的含量仅有35.78 mg · kg-1.分析认为可能与园区外围来源影响有关,其中,8#点地处平原开阔地带,东距县城约15 km,且附近交通道路较为密集,其西南方向约1.5 km为高速路口;而9#点完全位于郊区的农村,周边多为农田,也没有大型公路等交通源.因此,分析认为8#点中Pb的含量高于9#点可能与交通源有关,具体原因仍需作进一步的研究分析.Cu的含量在25.05~223.63 mg · kg-1之间,平均值为127.04 mg · kg-1,其中,1#、4#、5#、6#、7#点的Cu含量均在100 mg · kg-1以上,2#、3#、9#点的Cu含量基本一致,8#点的Cu含量最小,为25.05 mg · kg-1.Cd含量比较小,其中,两个对照点均未检出;园区内部中分布比较规律,其中,4#、5#、6#、7#点的Cd含量在107.98~150.73 mg · kg-1之间,3#点为33.50 mg · kg-1,1#、2#均未超过4 mg · kg-1.Cr的含量在26.23~69.40 mg · kg-1之间,平均为48.98 mg · kg-1,各点变化差异不大.Ni的含量在21.33~52.07 mg · kg-1之间,平均为36.76mg · kg-1,各点变化差异不大.

| 表1 研究区各采样点大气降尘中重金属含量 Table 1 Heavy metal concentrations in dust in the study area |

根据重金属元素的监测结果,可计算出研究区采暖期大气重金属沉降的日沉降通量,计算公式为:

| 表2 研究区采暖期重金属元素日沉降通量 Table 2 Daily deposition flux of heavy metals in the heating periods in the study area |

由表 2可知,各监测点降尘的日均沉降通量分布很不均匀,其中,参照点8#、9#的沉降通量在所有采样点中最低,且比较接近,说明其主要受当地自然背景影响,受工业粉尘和道路扬尘的影响较小;而位于上风向的1#和2#点降尘的沉降通量较园区内部点位要小,位于园区中心位置的3#、4#、5#和6#点降尘的沉降通量较大,其主要受园区工业粉尘、道路扬尘和气象条件的共同作用造成的.金属元素Pb、Zn、Cd、Cu在3#、4#、5#、6#、7#点均具有较大的沉降通量,主要是因为这5个点均位于园区内部工业相对集中的地方,且距离园区交通主干道路较近,受工业粉尘和道路扬尘的共同影响,导致其沉降通量较大;而上风向1#和2#点的沉降通量明显小于园区内部各点,可见气象条件对于污染物扩散具有明显的作用;距离园区较远的8#、9#对照点的日沉降通量较小,说明其受工业影响小.Fe、Ni和Cr元素在各点的沉降通量比较接近,并且根据前面对Fe的土壤背景值的分析,可以证明其与地表土质背景值有关,其影响来源主要是由于降尘缸高度较低,在有风条件下会将大量的地面尘土带入降尘缸中,同时道路交通车辆行驶过程中可造成路面积土二次扬尘进入空气,进而通过沉降落入降尘缸.7种重金属元素中Fe的沉降通量明显大于其它6种元素,根据现有研究成果分析,主要与当地土壤背景中Fe的丰度值较高有关.

3.5 金属元素富集因子为了进一步了解研究区大气降尘中重金属的来源,本文使用富集因子法确定重金属来源(李波等,2010).元素的富集因子是定量评价污染程度与污染来源的重要指标,它选择满足一定条件的元素作为参考元素(或称标准化元素),样品中污染元素浓度与参考元素浓度的比值与背景区中二者浓度比值的比率即为富集因子.污染程度分类如下,富集因子EF≤1,表示无污染;1<EF≤2,表示轻微污染;2<EF≤5,表示中等程度富集;5<EF≤20,表示显著富集;20<EF≤40,表示较强富集,EF>40时,表示极强度富集(汤洁等,2012).富集因子EF的计算公式为:

| 表3 大气降尘重金属元素的富集因子 Table 3 The enrichment factors of heavy metals in atmospheric deposition |

根据表 3计算结果可知,Ni和Cr的富集因子远小于1,说明其主要来源于地壳,受地表土壤扬尘影响.Cu的富集因子在2~25之间,属中度富集或显著富集,可见受人为源的影响比较明显.Pb、Zn、Cd 3种重金属的富集因子远大于40,表示这3种元素属于极强度富集,受人为源影响很大.根据现场调查结果,研究区内现有铅锌冶炼厂、火力发电、炼焦等企业,其中,Pb、Zn、Cd、Cu等都有明显的人为来源,计算结果与调查结果基本一致.从表中也可以看出,对照点的富集因子明显小于园区内部的采样点,说明距离园区越远,受园区工业污染源的影响就越小.

4 结论(Conclusions)1)根据降尘监测结果,在0.031 m2的采样面积下,连续采样121 d所获得的各采样点的降尘总量在1314~4073 mg之间,降尘量差异比较大.工业园区内部明显大于园区外部,且距离道路较近的点位降尘量远大于其他点,说明道路扬尘对大气降尘的贡献量较大.

2)在0.031 m2的采样面积下,连续采样121 d的降尘样品中7种重金属元素质量差异较大,其顺序为Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni,其中,Fe的质量远高于其他6种重金属元素,可能与当地土质背景有关.金属元素的质量在各点位之间也存在很大的差异,3#点重金属质量最大,其次是4#点,6#、5#、7#、9#、1#和2#依次降低,8#点重金属质量最小.

3)重金属元素的含量也呈现出Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni的规律.其中,Fe的含量远高于其他几种元素,且各点位之间差异不大;其次是Zn和Pb,这两种金属元素的含量分布很不均匀,位于园区内部的点位含量较高,上风向和对照点含量较小;Cu、Cd、Cr、Ni的含量均比较小,且各点变化差异不大.

4)从采暖期大气降尘和各重金属的日沉降通量来看,其分布规律基本一致,对照点的沉降通量最小,上风向点位次之,位于园区内部的点位沉降通量较大.从元素来看,Fe、Zn、Pb的沉降通量较大,Cu、Cr、Ni、Cd的沉降通量很小,且金属元素的沉降通量与地理位置、气象条件及工业、道路源等有很大的关系.

5)由富集因子分析可知,Zn、Pb、Cu、Cd主要来自人为源,与园区内的工业污染源有关,而Fe、Cr、Ni可能与当地土质背景有较大的关系.

| [1] | Alina K P. 2004.Soil-plant transfer of trace elements: an environmental issue[J].Geoderma, 122(2/3/4):143-149 |

| [2] | 边归国.2009.大气颗粒物中铅污染来源解析技术[J].中国环境监测, 25(2):48-52 |

| [3] | Chen T, Liu X M, Zhu M Z, et al. 2008.Identification of trace element sources and associated risk assessment in vegetable soils of the urbane rural transitional area of Hangzhou, China[J]. Environ Pollut, 151(1):67-78 |

| [4] | 从源, 陈岳龙, 杨忠芳, 等.2008.北京平原区元素的大气干湿沉降通量[J].地质通报, 27(2):257-264 |

| [5] | 冯素萍, 赵祥峰, 唐厚全, 等.2006.大气颗粒物中元素Cu, Pb, Zn, Cr, Ni和Mn的形态分析[J].山东大学学报(理学版), 41(4):137-144 |

| [6] | Kirchmann H, Mattsson L, Eriksson J. 2009.Trace element concentration in wheat grain: results from the Swedish long-term soil fertility experiments and national monitoring program[J]. Environ Geochem Health, 31(5):561-571 |

| [7] | 李波, 刘娅, 姚燕, 等.2010.吉林省西部地区大气干湿沉降元素通量及来源[J].吉林大学学报(地球科学版), 40(1):176-182 |

| [8] | 黎彤, 袁怀雨, 吴胜昔, 等.1999.中国大陆壳体的区域元素丰度[J].大地构造与成矿学, 23(2):101-107 |

| [9] | 梅凡民, 徐朝友, 周亮.2011.西安市公园大气降尘中Cu、Pb、Zn、Ni、Cd 的化学形态特征及其生物有效性[J].环境化学, 30(7):1284-1290 |

| [10] | Pereira P A De P, Lopes W A, Carvalho L S, et al.2007.Atmospheric concentrations and dry deposition fluxes of particulate trace metals in Salvador, Bahia, Brail[J].Atmospheric Environment, 41:7837-7850 |

| [11] | 任春辉, 卢新卫, 陈灿灿, 等.2012.宝鸡长青镇铅锌冶炼厂周围灰尘中重金属的空间分布及污染评价[J].环境科学学报, 32(3):706-712 |

| [12] | 任慧敏, 王金达, 张学林, 等.2005.沈阳市儿童环境铅暴露评价[J].环境科学学报, 25(9):1236-1241 |

| [13] | Saby N P A, Thioulouse J, Jolivet C C, et al. 2009.Multivariate analysis of the spatial patterns of 8 trace elements using the French soil monitoring network data[J]. Sci Total Environ, 407(21):5644-5652 |

| [14] | Schaumann F, Borm P J A, Herbrich A, et al. 2004.Metal-rich ambient particles (Particulate Matter 2.5) cause airway inflammation in healthy subjects[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 170(8):898-903 |

| [15] | Sheng X F, Xia J J, Jiang C Y, et al. 2008.Characterization of heavy metal-resistant entophytic bacteria from rape (Brassica napus) roots and their potential in promoting the growth and lead accumulation of rape[J]. Environmental Pollution, 156(3):1164-1170 |

| [16] | 汤洁, 李娜, 李海毅, 等.2012.大庆市大气干湿沉降重金属元素通量及来源[J].吉林大学学报(地球科学版), 42(2):507-513 |

| [17] | 汤奇峰, 杨忠芳, 张本仁, 等.2007.成都经济区As等元素大气干湿沉降通量及来源研究[J].地学前缘, 14(3):213-222 |

| [18] | Tasdemir Y, Kural C.2005.Atmospheric dry deposit ion fluxes of trace element s measured in Bursa, Turkey[J]. Environmental Pollution, 138:462-472 |

| [19] | 魏复盛, 杨国治, 蒋德珍, 等.1991.中国土壤元素背景值基本统计量及其特征[J].中国环境监测, 7(1):1-6 |

| [20] | Wong C S C, Li X D, Zhang G, et al.2003. Atmospheric deposition of heavy metal in the Pearl River Delta, China[J]. Atmospheric Environment, 37:767-776 |

| [21] | 吴辰熙, 祁士华, 苏秋克, 等.2006.福建省兴化湾大气沉降中重金属的测定[J].环境化学, 25(6):781-784 |

| [22] | 杨世勇, 王方, 谢建春.2004.重金属对植物的毒害及植物的耐性机制[J].安徽师范大学学报(自然科学版), 27(1):71-74, 90 |

| [23] | 杨忠平, 卢文喜, 龙玉桥.2009.长春市城区重金属大气干湿沉降特征[J].环境科学研究, 22(1):28-34 |

| [24] | 殷永文, 程金平, 段玉森, 等.2011.上海市霾期间PM2.5、PM10污染与呼吸科、儿呼吸科门诊人数的相关分析[J].环境科学, 32(7):1894-1898 |

| [25] | 战雯静, 张艳, 马蔚纯, 等.2012.长江口大气重金属污染特征及沉降通量[J].中国环境科学, 32(5):900-905 |

| [26] | 张桂林, 谈明光, 李晓林, 等.2006.上海市大气气溶胶中铅污染的综合研究[J].环境科学, 27(5):831-836 |

| [27] | 章明奎.2010.浙江省城市汽车站地表灰尘中重金属含量及其来源研究[J].环境科学学报, 30(11):2294-2304 |

| [28] | 张晓霞, 李占斌, 李鹏.2010.黄土高原草地土壤微量元素分布特征研究[J].水土保持学报, 24(5):45-48, 67 |

| [29] | 赵珂, 曹军骥, 文湘闽.2011.西安市大气PM2.5污染与城区居民死亡率的关系[J].预防医学情报, 27(4):257-262 |

| [30] | 中国环境监测总站.1990.中国土壤元素背景值[M].北京:中国环境科学出版社.87-91, 246-247, 482-483 |

| [31] | 邹海明, 李粉茹, 官楠, 等.2006.大气中TSP和降尘对土壤重金属累积的影响[J].中国农学通报, 22(5):393-395 |

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34