地震预警是利用电磁波传播速度快于地震波传播速度的原理,在可能产生破坏性的地震动到达预警目标区之前及时发出地震警告,从而达到减小震灾损失的目的(张红才等,2012;王国新等,2014;白琳娟,2017)。目前,国家地震烈度速报与预警工程已建设完成,地震台网对各类型监测设备进行优化和整合,不仅提升了区域地震预警和速报能力,对预警台网的预警监测能力的科学评估也提出了更高要求。

地震台网的传统监测能力主要是指地震台站记录最小地震的能力(王俊等,2007;刘洋君等,2016),通常作为衡量地震台网监测水平的重要指标,也是确定地震三要素的基础(王亚文,2017)。我国地震台网通常基于台站背景噪声水平来估算地震监测能力,其评估结果主要取决于地震台站分布、系统响应灵敏度、仪器动态范围等因素(王同军等,2016;王亚文等,2017)。这种传统地震监测能力评估方法虽然能够较为客观地确定区域可监测地震的最小震级能力,但未考虑时效性,无法满足地震预警监测能力评估要求。对此,福建地震台林彬华等提出适用于地震预警的最小震级评估方法(游秀珍等,2023),该方法在传统地震监测能力方法上考虑了预警时效要求,能够估算区域内地震预警的最小震级及预警时间,满足了地震预警的时效性设计要求。

目前,吉林省已建成覆盖全省的由地震计、强震仪、烈度仪3类站网组成的地震预警台网,密集的地震观测台网在一定程度上能够缩短地震预警信息发布所需要的时间(赵林林等,2021)。本文基于统一标准,评估了地震计、强震仪、烈度仪三类传感器的背景噪声水平,并考虑时效性要求,系统评估吉林省地震预警台网地震预警最小震级,并对预警首报时间进行分析。研究结果可为台网结构优化提供参考,并更好地监控地震活动。

1 方法原理 1.1 地震预警最小震级评估法地震预警最小震级评估法(游秀珍等,2023)是,考虑预警时效要求,评估地震预警监测能力的方法。其主要思想是,将研究区域网格化,假定每个网格发生一次地震,计算每个网格中距震中最近的前4个台站测定的地震参数,由此估算每个网格点可监测的最小震级。文中研究区以0.05°×0.05°网格进行划分,每个网格点所在坐标设为(xij,yij),其中:i表示台站序号,i = 1,…,m;j为网格节点,j = 1,…,n。对于第i个台站第j个网格,则测定震级表示为

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{M_{\rm{L}}} = \log {U_i} + R({\Delta _j})}\\ {{U_i} = 3{\rm{PG}}{{\rm{D}}_i} = 9{\sigma _i}} \end{array}} \right. $ | (1) |

式中,ML为第j个网格中第i个台站通过最大位移记录峰值估计的地方性震级;R(Δj)为用于计算震级的近场量规函数,可由我国常用测定地震震级的量规函数表进行查询(陈培善等,1983;中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2017),Δj为震中距;Ui为第i个台站两水平向最大位移的平均值;PGDi(peak ground displacement)为噪声最大峰值位移估算值(传感器仿真成DD-1记录,其周期1 s,阻尼比ξ = 0.707);σi为该台站位移噪声有效值。

根据地震预警时效性要求,采用最近距离的前4个台站定位原则测定地震参数来评估地震预警最小震级。参照震级排序法(谢静等,2014),将上述台站测定的震级按震中距从近及远进行排列,则第j个网格的预警理论最小监测震级为

| $ {M_j} = {\rm{max}}\{ M_{{1j}}^{^*},M_{{2j}}^{^*},M_{{3j}}^{^*},M_{4j}^{^*}\} $ | (2) |

根据式(2)对空间网格进行循环计算,可得到吉林地震预警台网监测能力空间分布。基于该方法,可以选择单网或多网进行具有预警时效性的最小震级评估,而多网组合主要包括地震计—强震仪、强震仪—烈度仪、地震计—强震仪—烈度仪3种组网类型,其中地震计—强震仪组网模式适用于中小地震的监测预警,强震仪—烈度仪和地震计—强震仪—烈度仪组网模式适用于大震监测预警,由多网组合进行地震预警最小震级评估的最小值一般由单网最小值决定。本研究针对地震计、强震仪、烈度仪单网模式及地震计—强震仪—烈度仪三网融合模式进行预警台网监测能力及时效性评估。

1.2 地震预警首报时间估计假定每个网格发生一次地震(研究区平均震源深度取为10 km),以首台触发时间开始计算,按震中距最近的前4台进行定位,设第j网格内地震定位时间为t1j、测定震级时间为t2j,根据地震波速度模型计算理论首报时间,公式如下

| $ {t_j} = {\rm{max}}\{ {t_{1j}}, {t_{2j}}\} $ | (3) |

式中,t1j和t2j为震中距最近的前4台理论走时和测定震级时间(一般为首台触发后1—3s内)。文中按照前4台定位来估计地震预警首报时间,循环研究区域内所有空间网格,可得到地震预警首报时间的空间分布图。

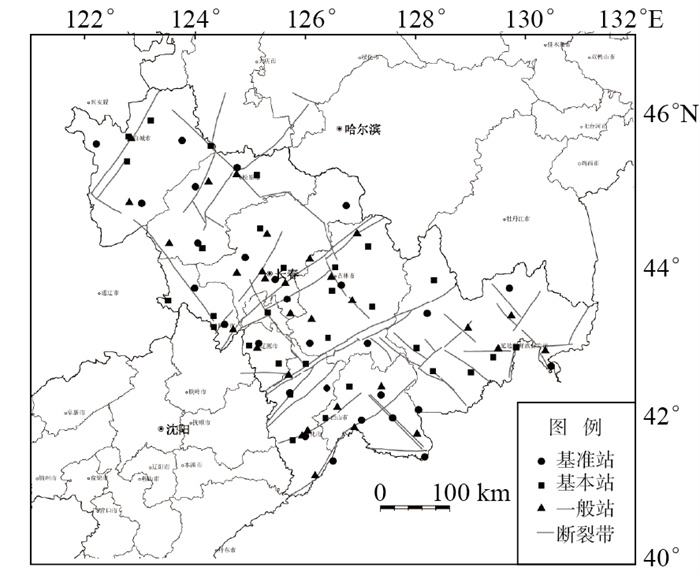

2 吉林地震预警台网概况国家地震烈度速报与预警工程吉林子项目建设覆盖吉林省所有县级区域的地震烈度速报与预警系统,该系统预警台网由覆盖全省地震带和所有市县的90个台站组成(30个改造基准站、30个新建基本站、30个新建一般站),平均台站间距约50 km,吉林地区台网密度大幅提升,使吉林省地震预警能力得到有效提升。吉林地震预警台网预警台站空间分布见图 1。

|

图 1 吉林省预警台网台站分布 Fig.1 Distribution of early warning stations in Jilin Province |

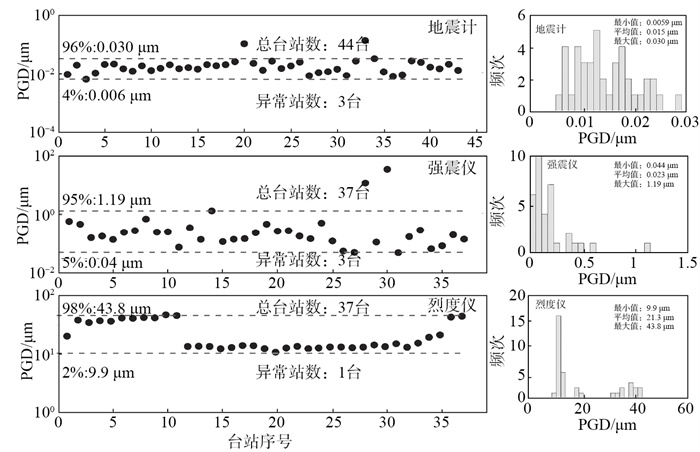

吉林地震预警台网配置三类传感器,包括记录速度的高灵敏度地震计、记录加速度的中灵敏强震仪及低灵敏烈度仪。本研究以最大概率峰值位移为标准指标,统一评估该台网一般站、基本站、基准站三类台站背景噪声水平,评估结果见图 2,可知烈度仪、强震仪、地震计背景噪声水平由大到小,其中:地震计(本省30个、邻省14个)PGD值基本分布在0.5 μm以下,均值为0.015 μm;强震仪(本省30个、邻省7个)PGD值主要分布在0.04—1.2 μm,均值为0.23 μm;烈度仪(本省30个、邻省7个)PGD值主要分布在9 μm以上,均值为21.3 μm。

|

图 2 吉林预警台网三类传感器背景噪声PGD值 Fig.2 PGD value of background noise of three types of sensors of early warning network in Jilin |

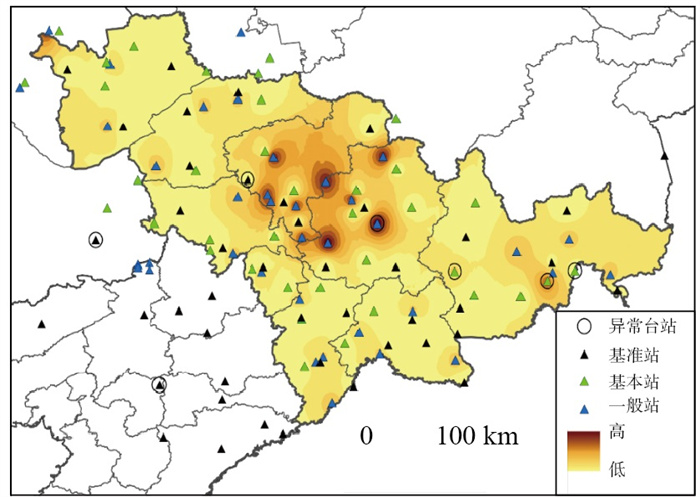

统计吉林地震预警台网背景噪声PGD值并进行空间插值,结果见图 3,可见:分布在吉林中部地区的一般站噪声PGD值相对较大;部分台站(含1个基准站、3个基本站、1个一般站)出现异常,记录振幅偏大或偏小,PGD值超出测定标准值上下限范围,分析认为,可能由数据传输不良造成数据缺失以及环境干扰所致。

|

图 3 吉林省预警台网噪声PGD值空间分布及异常台站分布 Fig.3 Spatial distribution of noise PGD value and ab-normal stations of early warning network in Jilin Province |

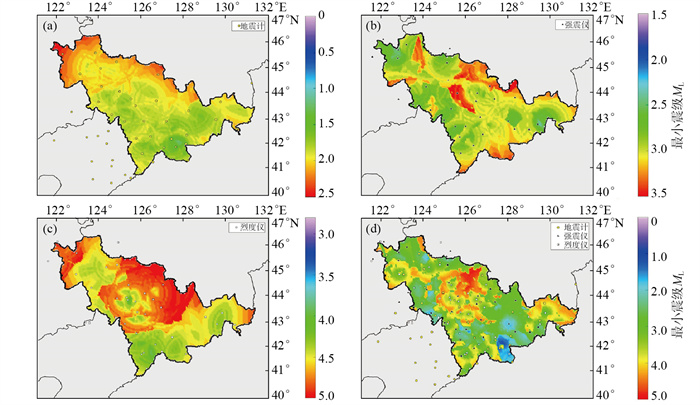

采用地震预警最小震级方法,评估吉林地震计、强震仪、烈度仪单类台网及三类仪器的多类组合台网的地震预警监测能力,扫描区域内所有网格,得到吉林省地震预警最小震级评估值及空间分布,结果见表 1和图 4。

| 表 1 3类仪器单网及多网组合的地震预警监测最小震级统计 Table 1 The minimum monitoring magnitude statistics of 3 kinds of seismometers for single network and fusion networks |

|

图 4 吉林预警台网各仪器单网及多网地震预警最小震级空间分布 (a) 地震计;(b) 强震仪;(c) 烈度仪;(d) 地震计—强震仪—烈度仪融合 Fig.4 Spatial distribution of minimum magnitude of earthquake early warning of single and multiple seismic warning instruments in Jilin earl warning network |

由表 1、图 4(a)可知,吉林地震计单网可预警地震最小震级为ML 1.2,全省55%的区域可预警最小震级为ML 1.9,全省95%的区域可预警地震最小震级为ML 2.2。由表 1、图 4(b)可知,吉林强震仪单网地震预警最小震级下限达ML 2.4,全省有55%区域的地震预警最小震级下限为ML 3.0,95%的区域可预警最小震级下限为ML 3.4。由表 1、图 4(c)可知,烈度仪单网地震预警最小震级下限为ML 3.9,全省55%的区域可预警地震最小震级为ML 4.6,95%的区域可预警地震最小震级为ML 5.0。由表 1、图 4(d)可知,地震计—强震仪—烈度仪组合成网,吉林省地震预警最小震级下限为ML 1.2,全省55%的区域可预警地震最小震级为ML 3.4,95%的区域可预警地震最小震级为ML 4.4。

综合分析可知,吉林省东南部地区台站(含本省及邻省接入台站)相对密集,地震计、强震仪、烈度仪单网及地震计—强震仪—烈度仪组网在该地区测定地震的预警最小震级优于其他地区。地震计单网预警监测能力更佳,表现在强震仪、烈度仪单网及地震计—强震仪—烈度仪组网可预警地震的最小震级均高于地震计单网,相较于强震仪、烈度仪单网,多网融合可预警监测的地震震级最小值确定主要依赖于地震计单网,其预警监测能力明显优于烈度仪单网,在全省95%区域,其可预警地震最小震级比烈度仪单网降低ML 0.6。

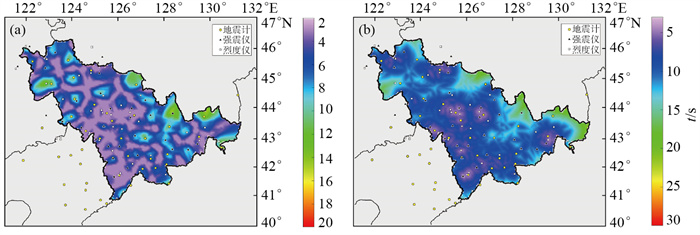

5 地震预警首报时间估计基于预警时效的重要性,根据4台定位和测定震级的时间,估测吉林省地震预警台网的空间预警首报时间。在定位准确情况下,理想状态的预警震级测定时间或预警延迟时间一般为首台触发后1—3 s(王国新等,2014),因此,考虑测定地震基本参数首报时间不少于1 s的情况,估算吉林预警台网首台触发后参数首报时间及震后首报时间,结果见表 2、图 5。

| 表 2 吉林省地震预警首报时间统计 Table 2 Statistical table of the first warning time in Jilin Province |

|

图 5 吉林省地震预警首报时间空间分布 (a) 首台;(b) 震后 Fig.5 Time and Spatial distribution map of the first warning in Jilin Province |

由表 2、图 5可知,由地震计、强震仪、烈度仪构成的吉林预警台网首台触发后首报时间平均约5.4 s,全省有55%的区域具有首台触发后5.0 s的预警首报能力,全省有95%的区域首台触发后预警首报时间约10 s。吉林预警台网震后首报时间平均约10 s,全省有55%的区域震后预警首报时间约9.9 s,全省有95%的区域震后预警首报时间约15.7 s。吉林中部、东南部部分地区台站较密集,预估地震预警首报可在首台触发后3—5 s左右(最小值),震后首报时间在10 s以内。除吉林省白城、松原、长春及延边等地区的北部部分区域外,全省震后预警首报时间基本在15.7 s以内。

6 讨论与结论基于统一标准评估得到吉林地震预警台网台站有效背景噪声,鉴于地震预警时效需求,采用地震预警最小评估方法,分析吉林地震预警监测能力,并对该台网地震预警首报时间进行估算,综合分析得出以下结论:

(1)基于噪声最大概率峰值PGD值,吉林地震预警台网三类传感器噪声水平由大到小依次为烈度仪、强震仪、地震计,其中地震计PGD值平均为0.015 μm,强震仪PGD值平均为0.23 μm,烈度仪PGD值平均为21.3 μm。另外,吉林地震预警台网存在少量异常台站(吉林省1个基准站,3个基本站,1个一般站),主要体现在PGD值超出标准范围,分析认为,主要由数据传输不良造成数据缺失以及环境干扰所致。

(2)采用预警最小震级评估方法,估算吉林预警台网不同仪器单网及多个仪器多网融合的地震预警最小震级,相较于强震仪、烈度仪单网,地震计单网地震预警监测能力较好,全省95%的区域预警最小震级下限为ML 2.2,因此ML<3.0地震可仅由测震台网进行处理。强震仪—烈度仪—地震计三网融合在大震处理上更有优势,地震预警最小震级比地震计单网高,但明显比烈度仪低,全省95%的区域可预警地震最小震级为ML 4.4,相较于烈度仪单网,预警监测震级降低ML 0.6。

(3)基于4台定位原则,考虑测定地震参数及预警延时情况,评估吉林预警台网的地震预警首报时间。该预警台网首台触发后首报时间平均约5.4 s,震后首报时间平均约10 s。吉林省中部、东南部地区台站布局相对密集,地震预警首报用时相对较短,预估地震预警参数首报可在首台触发后3—5 s(最小值),考虑预警延迟的情况,预估震后首报时间约在10 s内。除吉林省白城、松原、长春及延边等地区的北部部分区域外,全省震后预警首报时间基本在15.7 s以内。

根据以上结果分析,表明吉林省一般站、基本站、基准站三类台站分布相对稀疏,吉林地震预警台网结构仍需优化,如针对地震活动性较强的西北部地区(如松原),地震预警监测能力及预警首报时间提升空间较大,预警台站密度仍有待提高。

文中台站背景噪声数据来自国家地震烈度速报与预警工程吉林子项目组成员的辛苦工作,林彬华提供地震预警能力评估程序并给予相关指导,审稿人针对论文撰写提出中肯的修改意见,在此表示诚挚的谢意。

白琳娟. 区域及高速铁路地震预警系统的效能分析[D]. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所, 2017: 1-79.

|

陈培善, 秦嘉政. 量规函数、台站方位、台基及不同测量方法对近震震级ML的影响[J]. 地震学报, 1983, 5(1): 87-98. |

刘洋君, 杨毅, 王燕, 等. 浙江测震台网地震监测能力分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2016, 37(4): 57-61. |

王国新, 孙奉劼, 王东明. 高速铁路地震预警时间与预警区域和震级的关系[J]. 中国铁道科学, 2014, 35(2): 120-124. |

王俊, 蔡舒梅, 崔庆谷. 云南区域数字地震台网的监测能力与限幅问题[J]. 地震地磁观测与研究, 2007, 28(1): 84-89. |

王同军, 陈凯, 舒涛, 等. 重庆三峡测震台网子台站地噪声及监测能力分析[J]. 内陆地震, 2016, 30(1): 49-55. |

王亚文, 蒋长胜, 刘芳, 等. 中国地震台网监测能力评估和台站检测能力评分(2008-2015年)[J]. 地球物理学报, 2017, 60(7): 2 767-2 778. |

王亚文. 测震台网监测能力评估技术的比较研究[D]. 北京: 中国地震局地球物理研究所, 2017.

|

谢静, 刘双庆, 孙路强. 区域台网地震监测能力评估算法的Matlab实现[J]. 山西地震, 2014(4): 1-3. |

游秀珍, 林彬华, 李军, 等. 福建省地震台网预警能力评估[J]. 地震学报, 2023, 45(1): 126-141. |

张红才, 金星, 李军, 等. 地震预警震级计算方法研究综述[J]. 地球物理学进展, 2012, 27(2): 464-474. |

赵林林, 尹欣欣, 尹志文, 等. 甘肃预警台网监测能力以及预警时间评估研究[J]. 地球物理学进展, 2021, 36(4): 1487-1492. |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB 17740-2017地震震级的规定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

|

2024, Vol. 45

2024, Vol. 45