工程项目的工作阶段通常划分为可行性研究、评估决策、计划设计、招投标、施工、竣工验收、投产运营几个阶段,工程项目试生产正常并经业主验收后,项目实施阶段即告结束,进入投产运营阶段(王雪青等,2016)。国家地震烈度速报与预警工程项目作为地震系统的重大工程项目,目前已完成主体建设任务和规定的试运行期限(中国地震台网中心,2022),在项目建设转业务运行的过渡中,面对行业内外的期待和新业务体系的特点,开展了一系列探索与实践,取得良好效果。截至投稿,该项目尚未进行竣工验收,但已进入业务运行状态。

国家地震烈度速报与预警工程项目(下文简称国家预警工程)的建设目的是,在全国范围内建立一套基于地震波传播差异性原理的地震预警和基于强震测量的烈度快速评估系统,包括在全国31个省级行政区建设1万余个专业预警台站,建成3个国家中心,研发地震预警和烈度速报软件,制定相关规程规范,构建面向政府及社会的信息服务系统(中国地震局,2018)。本文归纳了社会各界对地震预警的期待,梳理总结了新一代速报预警业务体系的特点,并基于这些需求和特点提出了从工程建设过渡到业务运行所采取的一系列举措。

1 政府、社会、公众对地震预警的期待 1.1 政府部门对地震预警的要求国家地震烈度速报与预警工程是贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”新理念和推进地震监测预警体系建设的重要批示精神,着眼于国家安全和经济社会发展需要,加强地震灾害监测预警和风险防范能力建设的重大战略部署(中国地震局,2023)。开展地震预警工作是政府部门践行“人民至上、生命至上”的重要举措,烈度速报可以提升政府抗震救灾、应急救援的决策效率。因此,政府部门希望地震预警系统能够早日投入使用,发挥成效。

1.2 社会机构对地震预警的期待地震预警对于减轻人员伤亡有着至关重要的作用,特别是在人流密集的公共场所,可以起到显著的减灾实效。在设计阶段,国家预警工程就考虑在社会公共机构布设预警服务终端,这些机构集中在学校、医院、商场等重点场所和特殊场所(中国地震局,2018)。随着预警工程建设成效的逐渐显现,各行各业迫切希望地震预警早日发挥减灾成效,部分省份教育部门要求提高学校预警终端覆盖率,铁路、广电、油气等行业对于地震预警的行业服务也有较高需求。

1.3 人民群众对地震预警的依赖对于公众而言,地震灾害来临时,及时逃生是最重要的,而地震预警是提供逃生信号的有效手段。在2021年云南漾濞MS 6.4、2022年四川泸定MS 6.8等中强地震中,投入示范运行的云南子项目、四川子项目较好发挥了预警效果(图 1),对于公众及时避险起到了重要作用。人民群众对于地震预警的意义、作用的认识在不断提升,依赖也越来越强。

|

图 1 泸定地震和漾濞地震中四川学校终端和云南电视预警及时产出服务 Fig.1 The earthquake early warnings were produced in time through the school terminal in Sichuan Province and the TV early warning service in Yunnan Province during the Luding earthquake and Yangbi earthquake |

随着地震预警和烈度速报业务的加入,现有地震监测业务系统构成发生变化,形成新一代地震监测速报预警业务体系。该体系具有站网规模加大、业务产出时效性变强、自动化程度提高的特点,随之而来的就是系统风险加大。

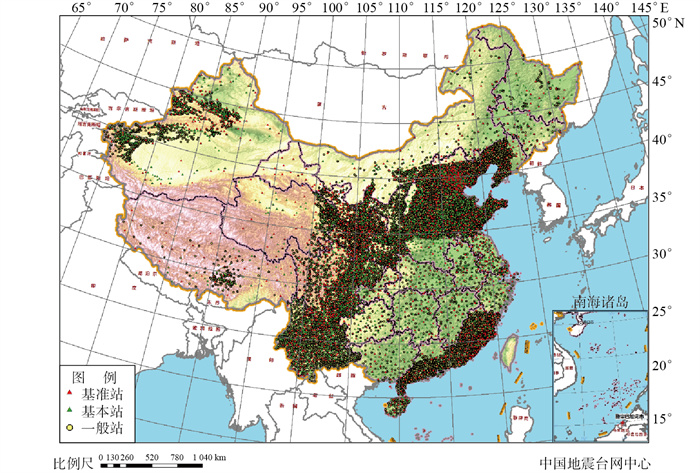

2.1 站网规模由千到万国家预警工程新建观测站点超过15 000个(图 2),使得我国大陆地震监测网络台站数量级由“千”到“万”,地震监测国家中心及各省级地震部门运行维护任务更加艰巨,运维模式必将有所创新,才能保障新的业务体系运行。

|

图 2 国家预警工程建设台站分布(中国地震局,2023) Fig.2 Station distribution of National System for Seismic Intensity Rapid Reporting and Earthquake Early Warning(China Earthquake Administration, 2023) |

过去的地震速报以“分钟”为单位,地震预警要求在震后几秒到十几秒内完成数据拾取、处理、产出、信息发布的一系列过程,业务产出时效性要求大幅提高。

2.3 自动化程度大幅提高我国地震监测业务历经模拟观测—数字观测—网络观测,业务自动化程度不断提升(肖武军等,2021)。地震预警从数据获取,到处理、融合产出,到信息发布,全流程都是高度自动化的,无人工参与。

2.4 系统风险加大业务自动化程度提高,意味着人工劳动减轻,但也意味着系统风险加大,一旦其中某个环节出现错误,可能导致出现严重后果,乃至不可挽回的损失。具体到地震预警,任何一个环节出错,都有可能产出、发布错误的预警信息,导致地震预警的“漏报”或“误报”。

3 项目建设转运行过渡期采取的措施国家预警工程建设期5年,正常情况下,在完成建设任务后通过竣工验收方可正式运行和开展服务,但社会的迫切需求需要此项目作出调整,实现边建设边运行边服务。鉴于地震预警烈度速报业务的特点,实现工程项目建设与业务运行的过渡需要采取一系列措施,以便工程主体完成后尽快稳妥有序发挥项目建设成果。

3.1 尽早树立业务化观念项目建设与业务运行是2个不同阶段,工作上的措施也不相同。早在国家预警工程项目建设进入收尾阶段时,项目法人单位就在主管部门指导下,带动各建设单位开始转变观念,从项目建设转入业务运行观念,树立业务化意识,建立地震预警业务日常运行的责任意识,使业务运行相关部门对待新增业务如既有业务同等重视。

3.2 建立健全制度体系业务运行需要技术规章和管理制度予以规范,项目法人单位既是项目建设的牵头单位,也是日后业务运行的国家中心,需要建立完善的制度体系,确保业务运行与管理的规范。面向业务运行,法人单位牵头编制、出台、印发了一系列管理制度,涵盖观测数据汇交业务、运行维护保障业务、预警速报编目业务、网络安全保障业务、地震信息服务业务(表 1)(中国地震局,2023)。各建设单位根据上位制度和办法以及法人单位制度,也研究制定和出台了符合本地区本单位特点的管理细则。这些规章制度为项目的顺利实施和预警业务的稳定运行奠定了基础。制定岗位流程操作手册,明确各岗位定员、职责、操作流程。

| 表 1 运维管理规章制度数量统计(单位:项) Table 1 Operation and maintenance management rules and regulations |

面向业务运行,法人单位制定了周密严格的组织管理机制。项目建设主管部门和业务运行主管部门密切配合,统筹项目建设实施组和业务运行部门,积极衔接项目建设和业务运行环节的问题。业务试运行阶段,建立每周运行例会制度,及时查找运行问题,确保运行质量,保障各单位项目稳定运行和产出。

3.4 形成风险隐患排查整改长效机制从台站观测、通信网络、软件、信息发布、运维管理等方面查找问题,排查风险隐患,制定整改措施,进一步提高观测数据质量,完善软件功能,制定系列建设运维管理制度、预警技术系统岗位职责、业务流程说明书与值班手册,建成较为完善的预警业务运维管理体系及长效机制。业务系统风险隐患排查不是特定时期才开展,而是要动态排查,落实到日常运行管理工作中,建立起“排查—整改—再排查”的常态化、长效化机制,实现业务运行程序化、流程公开化、风险可控化、监控实时化的业务发展目标。

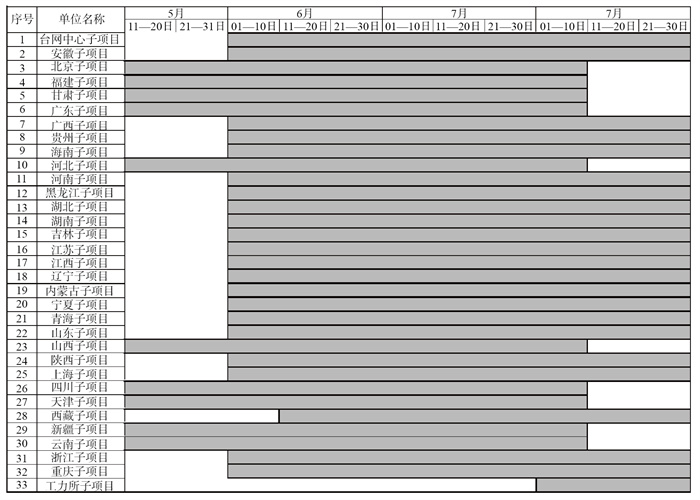

3.5 重点地区先行,渐进式投入试运行从项目实施的可操作性来看,全国同一时间提前进入业务运行,在技术系统、运维能力、资金安排、管理等方面均不现实,选择重点地区先于整体步调实现业务运行,是项目建设转运行的必然选择。项目选取我国大陆地震灾害严重的四川、云南,以及承担重要政治经济功能同时也是华北地震带上的北京、天津、河北为先行先试单位,集中力量开展优先攻坚,先于全国完成建设任务、联调联试,提前进入业务试运行。全国试运行阶段,结合预警重点区划分和各单位准备工作完成情况,经过严格评估,分批逐步批复进入试运行(图 3)。重点地区先行先试,渐进投入试运行,不仅最大程度满足地震预警的紧迫需求,而且在渐进式业务运行中积累了经验,为后续全国统一试运行奠定基础。

|

图 3 各单位子项目试运行起止时间(中国地震局,2023) Fig.3 Start and end time of trial operation for each unit subproject (China Earthquake Administration, 2023) |

随着国家预警工程项目的全面建成,全国各单位进入业务运行阶段,新一代地震监测速报预警业务体系初步形成。面对政府、社会和公众的期待,地震预警和烈度速报业务在建设转运行的过渡阶段,始终以高时效反应、高可靠产出、高质量运维为发展目标。目前,地震预警业务体系还存在以下问题:地震预警站网和技术系统运维难度大,技术系统复杂,业务链条长、环节多,运维要求高;地震预警业务体系尚需进一步完善,预警业务的技术系统运行风险隐患仍然存在,新老业务还未实现充分融合、运管规制不相匹配;地震信息服务能力仍需进一步加强,信息发布渠道和信息覆盖人群数量有限,服务渠道和服务方式还比较有限。展望未来,预警业务需要向提高运维质量、完善业务体系、拓展服务能力的方向努力。

(1)提高运维质量。进一步梳理业务流程、明晰岗位职责,强化系统运维管理,压实岗位职责。强化中心站运维保障职能,从基础设施、技术系统、装备条件、人员素质全面建大建强中心站,让中心站全面承担起预警运维的职责。结合各地区实际积极探索监测预警站网社会化运维,化解站网运维的压力和风险。

(2)完善业务体系。大力度开展不同层次地震预警人才培养和团队建设,形成有责任、素质高、技术强、会管理的稳定的运行管理团队。按照地震预警、自动速报和正式速报一体化发展思路,融合现有速报系统,全面升级形成新速报预警技术体系。进一步梳理各项业务制度,明确各环节业务流程,通过制度压实业务、管理和责任链条,强化制度执行,保障系统安全稳定运行。

(3)拓展服务能力。积极拓展预警发布渠道,联合广电部门实现电视预警和应急广播“村村响”,解决多品牌、多厂商机顶盒接入等问题。针对人员密集、发震风险高、成灾风险高的场所,适当加大预警终端和其他发布方式布设范围和数量。推动研发海量信息瞬时推送技术,研制手机APP预警发布软件,通过手机推送,扩大用户覆盖面。

王雪青, 石国虎, 林之毅, 等. 工程项目组织与管理[M]. 北京: 中国计划出版社, 2016: 4.

|

肖武军, 赵刚, 何少林, 等. 全国重点地震台站观测环境优化改造关键技术与展望[J]. 中国地震, 2021, 37(1): 156-163. |

中国地震局. 国家地震烈度速报与预警工程项目初步设计[R]. 北京: 中国地震局, 2018.

|

中国地震局. 国家地震烈度速报与预警工程项目验收报告简本[R]. 北京: 中国地震局, 2023.

|

中国地震局. 国家地震烈度速报与预警工程项目试运行报告[R]. 北京: 中国地震局, 2023.

|

中国地震台网中心. 国家地震烈度速报与预警工程项目试运行管理细则[N]. 北京: 中国地震台网中心, 2022.

|

2024, Vol. 45

2024, Vol. 45