洞体应变观测是我国地壳形变观测的重要手段之一。基于该手段,既可以观测到形变固体潮,也可以通过提取非潮汐信号和识别暂态事件,捕捉地震孕育过程中地壳形变的微动态信息(张燕等,2022),长期观测资料的研究结果可反映地表区域应力的变化。近年来,诸多学者就降雨、洞室温度、环境干扰等因素对洞体应变观测的影响进行了分析,如:孙玉军等(2008)就深部洞室温度年度微小变化与地倾斜和地应变的对应关系进行分析;杨红樱等(2019)、吕琳等(2020)对不同降雨量对洞体应变的影响进行分析;杨小林等(2019, 2020)基于地表温度和红外热成像对乾陵地震台洞体应变与温度的关系进行定量分析。目前,对洞体应变长趋势转折影响机制的研究文献较少。

2020年1月—2022年3月,乾陵地震台(下文简称乾陵台)洞体应变NS分量变化趋势由拉张转折为缓慢压缩形态。本文从仪器工作状态、GNSS资料、InSAR形变场进行分析,结合同台和周边地震台站洞体应变观测资料,分析探讨引起数据变化的原因。

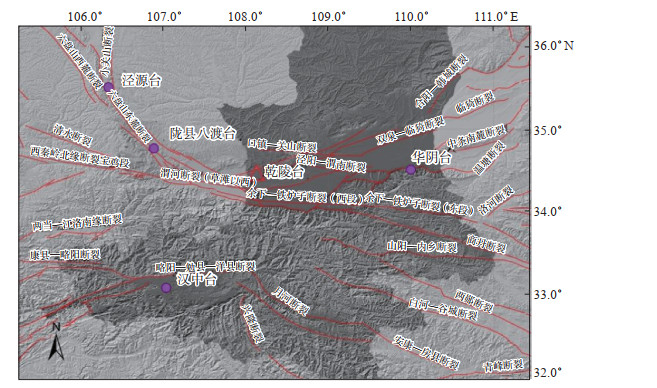

1 台站概况乾陵台始建于1966年,属国家形变Ⅰ类台,台基岩性为奥陶系石灰岩。台站位于渭河断陷盆地中段与陕北黄土高原过渡地带,地质构造位置处于渭河断陷盆地中段与鄂尔多斯地台南缘接触带,关山—口镇断裂以南,乾县—富平断裂以北(图 1)。

|

图 1 台站及周边断裂分布 Fig.1 Distribution of seismic stations and surrounding faults |

该台站地壳形变观测山洞进深103 m,基岩完整,覆盖层厚度40 m以上,植被覆盖良好,洞室温度年温差≤0.2 ℃,日温差约0.015 ℃,地下水位>100 m,“十五”期间架设VP型垂直摆倾斜仪、DSQ型水管倾斜仪、SS-Y型洞体应变仪和TJ-II钻孔体应变仪等数字化形变观测仪器及1套WWY-1型气象辅助观测仪进行观测(图 2),观测环境较好,记录数据固体潮清晰。

|

图 2 乾陵台形变观测仪器布设 Fig.2 Layout of deformation observation instruments at Qianling Seismic Station |

洞体应变仪用于精密测量地壳两点间水平距离的相对变化,其工作原理是

| $ \varepsilon=\Delta L / L $ | (1) |

式中:L为基线长;ΔL为变化量;ε为应变量,即单位长度的相对变化量。当固定墩与测量墩之间距离发生变化时,在特定环境下,视基线长度保持不变,可动铁芯和线圈(差动变压器)或探头与极片(电涡流)之间的距离随之变化,位移传感器将此间距变化转换为电压变化,通过灵敏度、格值等换算,便可计算出应变量的变化(吕宠吾等,2009)。

2.2 NS分量趋势变化乾陵台洞体应变观测始于1981年,观测资料连续可靠,数据质量较高,年变规律且明显,每年3月20日(春分)数据曲线前后达到波谷。选取该台2004—2022年洞体应变NS分量进行分析,结果发现:2004—2014年,NS分量呈长趋势压缩形态,年变形态稳定;2015年至2017年6月,数据变化平稳;2017年7月至2019年12月呈缓慢拉张趋势,拉张转折趋势明显;2020年1月至2022年3月,NS分量呈转向缓慢压缩形态,其中2020年、2021年年变峰值、谷值均低于2019年,见图 3。

|

图 3 乾陵台洞体应变NS分量2004—2022年趋势变化 Fig.3 Trend change of NS component of cave strain at Qianling Seismic Station from 2004 to 2022 |

乾陵台2015—2022年洞体应变观测资料年变形态清晰,观测数据质量较好,NS分量潮汐因子变化基本呈正常波动(李小芬等,2017),仅2020年12月受仪器检修、标定影响产生畸变(图 4)。通过查阅观测日志和预处理日志,认为人为干扰对洞体应变观测数据影响较小,观测数据变化正常,潮汐因子结果符合观测要求。

|

图 4 乾陵台洞体应变NS分量2015—2022年潮汐因子 Fig.4 Tidal factor of NS component of cave strain at Qianling Seismic Station from 2015 to 2022 |

对乾陵台洞体应变供电系统、数据采集传输系统、山洞洞室及仪器进行检查,发现形变山洞供电系统正常,数据采集传输系统工作正常,山洞洞室无明显积水,山洞内部仪器观测环境良好,且洞体应变仪器标定稳定,NS分量运行正常。2020年3月和2021年7月,洞体应变观测系统传感器出现故障,导致观测数据曲线毛刺增多,排除故障后(传感器经更换或维修),观测数据短期内恢复正常变化。传感器故障仅影响短期观测曲线走势,对长趋势变化影响较小。

乾陵台周边2 km范围内近年无较大基建工程;受人员进出观测山洞影响,洞体应变产生短时错误数据,但对正常固体潮观测影响较小,且同台垂直摆、水管仪和体应变无明显趋势转折变化。

通过对乾陵台温度、气压、降雨量观测资料的对比分析,认为乾陵地区2016—2022年气温、气压变化正常,无极端恶劣天气,与洞体应变仪趋势转折变化无关。

经以上梳理分析,排除人为干扰、观测系统、观测环境、气象等因素对洞体应变的影响。

4 异常性质判定2020年1月—2022年3月,乾陵台洞体应变NS分量变化由拉张趋势转折为缓慢压缩形态,排除干扰后,选取乾陵台附近GNSS数据、InSAR形变场及陕西省内洞体应变观测资料和宁夏回族自治区泾源地震台观测资料进行综合分析,认为:利用GNSS坐标时间序列计算得到旬邑—泾阳—杨凌(SNXY—SNJY—SNYL)区域最大剪应变率和面应变率时间序列,发现在2020年前后出现趋势转折变化,判断乾陵台附近地下介质应力在2020年后存在调整;乾陵台附近InSAR形变场未发生较大范围的地壳形变;乾陵、汉中、华阴、八渡地震台洞体应变均在2019—2020年出现不同程度的趋势转折;泾源台洞体应变同期出现异常趋势变化。

4.1 乾陵台附近GNSS数据分析以GNSS为代表的空间对地观测技术,为高精度、高密度的地壳运动观测研究提供了革命性的手段(屈曼等,2021)。为探究乾陵所在区域地壳形变的时间演化,根据站点分布(图 5),选取近EW向凤翔—泾阳(SNFG—SNJY)和近NS向旬邑—杨凌(SNXY—SNYL)2条基线,参照已有方法(中国地震局监测预报司,2020)计算2012—2022年2条基线的时间序列,结果见图 6。

|

图 5 乾陵台附近GNSS观测点位分布 Fig.5 Location of GNSS observation points near Qianling Seismic station |

|

图 6 凤翔—泾阳、旬邑—杨凌基线坐标时间序列 Fig.6 Time series of Fengxiang-Jingyang and Xunyi-Yangling base lines |

由图 6可见:2012—2022年,凤翔—泾阳的基线时间序列处于持续压缩形态,旬邑—杨凌的基线时间序列变化相对平稳,表明研究区近EW向的地表相对距离在2012—2022年持续压缩,与乾陵台洞体应变趋势转折关系不明显。

参照已有方法(中国地震局监测预报司,2020),计算旬邑—泾阳—杨凌(SNXY—SNJY—SNYL)的应变率时间序列(图 7),结果显示:EW向线应变2012—2020年呈缓慢压缩形态,2020—2022年呈缓慢扩张形态,NS向线应变2012—2022年呈缓慢扩张形态;最大剪应变2012—2020年持续扩张,2020—2022年变化基本平稳;面应变2012—2020年变化平稳,2020—2022年转为扩张形态。旬邑—泾阳—杨凌所围地区的最大剪应变率和面应变率在2020年前后均出现趋势转折变化,判断乾陵台附近区域在2020年后存在应力调整。

|

图 7 旬邑—泾阳—杨凌区域的应变率时间序列 Fig.7 Time series of strain rate in the Xunyi-Jingyang-Yangling region |

为了识别并监测乾陵台及周边地区可能存在的大范围构造变形信息,使用2015—2021年欧洲航天局哨兵1号SAR卫星影像数据,获取研究区域平均形变速率结果,见图 8,图中红色、黄色表示下沉或远离卫星方向,蓝色、紫色表示上升或靠近卫星方向。结果显示:研究区域不存在与断层比较吻合的较大范围的变形信号,即区域内断层两侧形变差异不明显,如口镇—关山断裂、扶风—三原断裂。但区域内存在多处局部形变,例如三原县和泾阳县交界处、西安南郊、彬长煤矿存在明显的、量级较大的下沉,可能由地下水抽取、煤矿开采等引发。也存在局部隆升形变,如扶风县、西安市西郊,可能由地下水抽取缓慢、地表形变回弹所致。分析认为,乾陵台附近未发生较大范围的地壳形变,与该台洞体应变NS分量的趋势转折变化关系不明显。

|

图 8 乾陵台及周边地区InSAR形变速率分布 Fig.8 Distribution of InSAR deformation rate of Qianling Seismic Station and surrounding areas |

选取陕西省内汉中台、华阴台、八渡台、宝鸡上王台洞体应变观测数据进行对比分析,结果见图 9。

|

图 9 陕西省部分地震台2014—2022年洞体应变趋势变化 Fig.9 Trend changes of cave strain at some seismic stations in Shaanxi Province from 2014 to 2022 |

(1) 洞体应变NS分量:汉中台、八渡台在2017—2022年呈拉张趋势变化,而上王台、华阴台呈压缩趋势。其中乾陵台与八渡台2015—2019年年变形态类似,均由平稳变化转为拉张形态,不同的是,2020—2021年八渡台加速拉张,而乾陵台转为缓慢压缩形态;华阴台2016—2017年呈加速压缩形态,2018—2020年由压缩转为缓慢拉张形态,2021—2022年又转为压缩形态,2018—2022年变化趋势与乾陵台较为相似;汉中台2019年中呈破年变加速拉张形态。

(2) 洞体应变EW分量:乾陵台、汉中台呈拉张趋势,华阴台呈先拉张后压缩趋势,八渡台、上王台呈压缩趋势。其中汉中台2019年中呈破年变加速拉张形态;华阴台2014—2019年呈拉张形态,2020—2022年转为压缩形态;八渡台2014—2019年呈压缩形态,2020—2022转折为缓慢拉张形态。

通过对陕西省部分地震台站洞体应变观测资料进行系统分析,发现乾陵台、汉中台、华阴台、八渡台均在2019—2020年出现不同程度的趋势转折,认为该区域可能存在一定应力调整,乾陵台洞体应变NS分量的趋势转折变化可能与此相关。

4.4 泾源台洞体应变资料对比为判断乾陵台洞体应变NS分量趋势转折变化性质,选择同处鄂尔多斯块体周缘的宁夏回族自治区泾源台洞体应变观测数据进行对比分析,发现该台洞体应变NS分量存在长趋势转折变化,结果见图 10。

|

图 10 泾源台洞体应变趋势变化 Fig.10 Trend change of cave strain at Jingyuan Seismic Station |

由图 10可见,泾源台洞体应变NS分量2018年6月至2022年3月呈加速拉张的转折形态;EW分量在2017年6月长趋势转折明显,并于2021年1月转为缓慢压缩形态。由洞体应变趋势变化形态可知,2个地震台洞体应变异常起始时间基本同步,且变化均与构造相关,进一步判断乾陵台洞体应变NS分量的趋势转折变化应与地下介质应力调整有一定相关性。

4 讨论与结论在排除洞体应变仪观测系统、人为干扰、观测环境和气象因素干扰后,对乾陵台附近GNSS、InSAR资料及其他台站洞体应变观测数据综合分析,得出以下结论:

(1) GNSS资料显示,乾陵附近地区的最大剪应变率和面应变率在2020年前后均出现趋势转折变化,判断该区域应力在2020年开始存在变化,考虑该区域可能存在一定的应力调整。

(2) 乾陵及附近地区InSAR形变场未发生较大范围的地壳形变。

(3) 陕西省部分地震台站及相邻的宁夏回族自治区泾源台洞体应变同期数据,均存在年变趋势转折特征。

洞体应变长趋势转折变化具有复杂性和不确定性,乾陵台洞体应变的趋势转折变化与该区域地下应力调整的对应关系,有待进一步深入研究。建议密切关注陕西省及邻区洞体应变数据的趋势转折变化,跟踪分析乾陵台附近GNSS数据的变化。

陕西省地震局苏利娜高级工程师提供乾陵台周边GNSS观测资料,在此表示诚挚的谢意。

李小芬, 张辉, 王慧, 等. 宜昌台洞体应变伸缩仪观测质量评价[J]. 大地测量与地球动力学, 2017, 37(Z2): 15-19. |

吕宠吾, 杨江. 差分式伸缩仪[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 29(3): 145-147. |

吕琳, 杨艳芳, 舒德亮. 武汉台形变观测与降雨参数之间的定量分析与研究[J]. 地震工程学报, 2020, 42(1): 136-142. |

屈曼, 侯晓真, 马栋, 等. 基于GNSS数据的河北地区形变特征[J]. 华北地震科学, 2021, 39(4): 68-74. |

孙玉军, 李杰, 曹建玲, 等. 深部洞室中微小温度年度变化足以造成地应变年度变化[J]. 地震学报, 2008, 30(5): 464-473. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2008.05.004 |

杨红樱, 熊峰. 降雨对呼和浩特地震台形变观测的影响[J]. 地震地磁观测与研究, 2019, 40(5): 101-108. |

杨小林, 何斌. 陕西乾陵台地球动力学观测硐室的红外热成像[J]. 地震研究, 2019, 42(3): 411-418. |

杨小林, 危自根, 杨锦玲. 陕西乾陵台洞体应变周年变化的动力诊断[J]. 地震, 2020, 40(2): 177-187. |

张燕, 王迪晋, 赵莹, 等. 定点形变观测现状及研究进展[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(6): 830-838. |

中国地震局监测预报司. 形变分析预测技术方法工作手册[M]. 北京: 地震出版社, 2020.

|

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44