渤海,尤其是靠近山东半岛的近海海域,历史上曾发生多次大震,也是目前华北地区中、小地震多发区,1969年7月18日渤海mb 7.4地震即发生在该区域。多年来,山东半岛及其北部海域地震活动受到重点关注,山东省地震局年度地震趋势会商曾多次将该区划定为MS 5—6地震危险区或MS 5.0左右地震的注意地区,并密切跟踪监视。胶东半岛及其附近海域岛屿人口稠密,经济发达,ML 3—4有感地震的发生会对社会稳定和公众情绪产生较大影响,因此在震情跟踪过程中,需持续关注该区ML 4.0左右显著有感地震的发生。

2022年10月30日6时49分渤海海域发生ML 4.1地震(38.80°N,119.94°E)。震前,山东地震台(山东省地震预报研究中心)测震学与综合预报学科依据我国南北地震带中南段中部MS 5.0以上地震活动对华北地区(特指大华北地区,30.00°—42.00°N,107.00°—125.00°E)中等强度地震活动的影响,以及华北地区ML 4地震韵律特点、渤海海域及附近地区测震学参数异常特征等资料,结合短、临预报经验,采用类比、归纳等推理方法对该区未来一月/周ML 4地震的可能发震区域作出判定,预测渤海附近地区,特别是渤海海域近期存在ML 4地震发生的可能(中国地震局监测预报司,2021)。本文从这次渤海海域ML 4.1地震前南北地震带中南段地震活动对华北地区ML 4地震活动影响等地震学现象和异常分析入手,对此次地震预测过程进行回顾,展示震前一些异常现象及预测结果,并给出笔者的思考。

1 南北地震带中南段中部MS≥5.0地震及对华北地区ML 4地震活动的影响以往研究表明,中国大陆西部地区强震、大震与华北地区中强以上地震活动同步性不强,尤其是青藏高原北缘、南北地震带等高原周边区域中强以上地震,与华北地区地震活动关系并不明显(杨立明等,2001;陈宇卫等2001),虽然两区域地震活动在力源上有一定内在联系(曹凤娟等,2015)。然而近年来,特别是2008年5月汶川MS 8.0地震后,伴随中国大陆南北地震带中南段中部强震的发生,华北地区多会出现ML 4.0以上地震显著平静,预示着现阶段南北地震带与华北地区的地震活动存在某种时空关联,而华北地区ML 4地震活动空间分布也存在某些特点。

2020年开始至2022年10月30日渤海ML 4.1地震发生前,南北地震带中南段中部地区共发生MS≥5.0地震11次,其中2022年以来有8次,地震频次较往年显著增加。2022年6月1日四川雅安市芦山县MS 6.3地震前,于2022年5月23日发生北黄海ML 4.0地震,此后华北地区ML 4地震平静达103天,直至被2022年9月3日山西右玉ML 4.5地震打破。研究表明,近年来南北地震带中南段中部大震后,华北地区ML 4地震显著平静现象较多发生,且伴随平静结束,其后续ML 4地震活动多出现在渤海海域及附近地区,统计结果见表 1。

| 表 1 2000年以来南北地震带中南段中部MS≥7.0地震与华北地区中等强度地震活动 Table 1 MS≥7.0 earthquakes in the middle south section of the North-South Seismic Belt since 2000 and the moderate seismicity in North China |

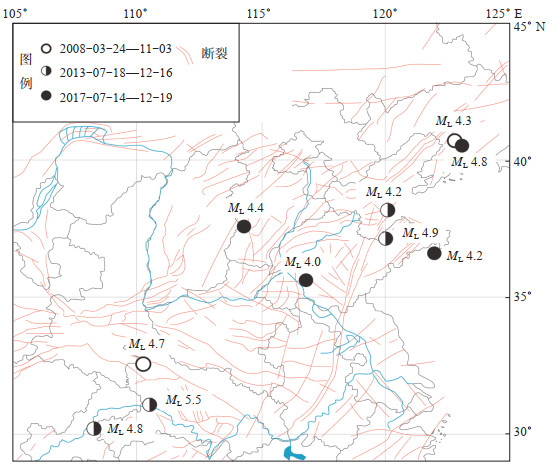

2008年5月12日汶川MS 8.0地震后,于当年11月3日发生辽宁海城ML 4.3地震(图 1,表 1),打破了华北地区223天的ML 4地震平静,此后至2009年7月,辽宁海城地区共发生5次ML 4地震,最大地震为2008年11月14日ML 4.7地震,并形成ML 4.7震群序列。该组地震位于渤海东北岸。

|

图 1 南北带中南段中部大震前后华北地区4级以上地震分布 Fig.1 Distribution of ML ≥4 earthquakes in North China before and after the occurrence of strong earthquakes in the central section of the middle and south part of China's North-South Seismic Belt |

2013年4月20日四川芦山发生MS 7.0地震,同年5月18日在黄海海域发生MS 5.0、ML 4.6地震,此后华北地区ML 4地震平静达188天,后于2013年11月23日在山东莱州发生ML 4.9地震(期间仅在2013年7月18日发生重庆石柱ML 4.8地震。若从此次地震起算,平静时间为127天),并形成莱州ML 4.9震群序列(图 1,表 1)。这次地震序列位于渤海南部海岸,随后于2013年12月6日还发生了渤海ML 4.2地震。

2017年8月8日四川九寨沟发生MS 7.0地震,自之前于2017年7月14日发生的山东荣成ML 4.2地震开始,华北地区ML 4地震平静158天,后被2017年12月19日辽宁海城ML 4.8地震打破(期间发生2017年9月4日河北临城ML 4.4和2017年9月10日山东济宁ML 4.0地震,若从济宁ML 4.0地震起算,平静时间为100天)(图 1,表 1)。因此,近年发生的几个震例(表 1)表明,南北地震带中南段强震、大震等活动后,华北地区中等地震出现显著平静,平静时间T≥100天,此后渤海海域及附近地区成为华北ML 4地震优势发震区域。

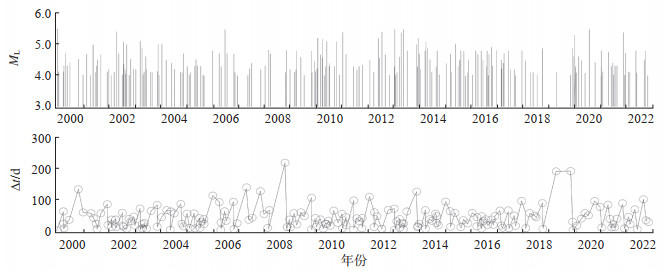

2 华北地区ML 4地震成组活动现象2000年以来的地震活动表明,在时间序列上,华北地区ML 4地震活动具有成组成丛现象,且长时间平静后,易出现一组ML 4地震集中活动,表现出ML 4地震活动平静后的增强(图 2)。如2008年3月24日湖北竹山ML 4.7地震后出现的华北地区ML 4地震平静结束后,在2008年11月,华北地区ML 4地震活动增强,月频度达4次,最大地震为2008年11月14日辽宁海城ML 4.7地震。随着2013年7月18日重庆石柱ML 4.8地震后开始的华北地区ML 4地震平静的结束,在2013年11月至2014年1月,3个月内发生ML 4.0以上地震5次,最大地震为2013年12月16日湖北巴东ML 5.5地震。于2019年4月21日河北临漳ML 4.2地震后开始的华北地区ML 4地震平静结束后,在2019年11月至2020年1月,该区3个月共发生ML 4.0以上地震8次,且分布范围较广,最大地震为2019年12月26日湖北应城MS 4.9地震。

|

图 2 华北地区4级地震成组、成丛特征 Fig.2 Clustering characteristics of ML 4 earthquakes in North China |

以上这些ML 4地震集中活动时段的频度均高于2000年以来(至2022年10月26日)华北地区ML 4地震0.96次/月的平均水平,显示出华北地区ML 4地震长时间平静后的活动增强。自2022年9月3日山西右玉ML 4.5地震打破华北地区103天的ML 4地震平静后,华北地区ML 4地震活动再次出现增强趋势,同时环渤海地区ML 4地震仍保持平静。考虑到燕山—渤海地震带(简称燕渤带)(苏鸾声,2000)西段的山西右玉发生ML 4.5地震、河北平原地震带(王熠熙等,2015)西部的河北平山发生ML 4.8地震、ML 4地震活动空间迁移以及成组出现的特点(陈立琼,2011;赵根模等,2020),认为燕渤带东段渤海海域及附近地区ML 4地震危险性增加了,短期内渤海、环渤海或莱州湾及附近地区存在地震活动增强的可能。

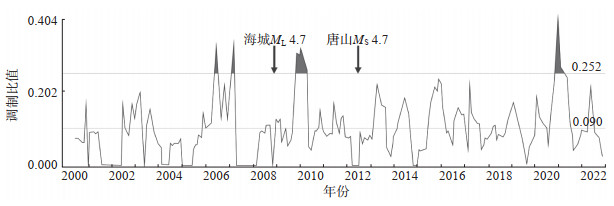

3 莱州湾及附近地区调制比高值地震的破裂或错动是一种非线性过程,临震具有突变性,易受外力触发。经常作用于地球的周期性固体潮即为重要的外力作用之一。利用经常作用于地壳上的周期性固体潮对不均匀地壳(指介质的不均匀和应力集中程度不均匀)的调制作用所诱发的小震活动,探测地震活动区内地壳介质的强弱分布,就可以寻找可能孕育地震的高应力集中区。临近地震发生前,由于震源区及周围应力水平高,此时固体潮对该地区的调制作用增强,从而使得固体潮期间发生的小震占比增加,这种比例称为小震调制比,以此进行中强以上地震预报的方法称为调制地震(或小震调制比)方法(秦保燕等,1986)。

莱州湾及附近地区(36.5°—38.5°N,119°—121°E)是山东地区一个地震日常监视区。对2000年1月1日至2022年10月26日可定位地震调制比进行分析,采用6个月累计逐月滑动方式绘图(图 3),结果显示,2000年以来莱州湾及附近地区共出现4次小震调制比高值异常(根据相关文献及山东省地震局测震学预报工作经验,小震调制比值较常年平均值超出2倍标准差视为异常现象)。前3次异常对应时间分别为2006年5—6月、2007年2—3月和2009年11月—2010年3月,调制比值均高于2000年以来调制比平均值2倍标准差(秦保燕等,1986;苏鸾声,1990)。在前2次调制比高值异常出现后,2007—2008年渤海湾及附近区域发生6次ML 4.0以上地震,最大地震为2008年11月14日辽宁海城ML 4.7地震;第3次异常高值出现后,在2010年1月至2012年12月,渤海、环渤海地区共发生12次ML 4.0以上地震,最大地震为2012年5月28日唐山MS 4.7地震。自2020年11月,莱州湾地区小震调制比出现第4次高值现象,且异常持续至2021年2月。历史震例显示,该区小震调制比第一异常结束至所预测目标地震发生一般间隔0—40个月,优势发震时间为20个月左右,地点一般位于渤海海域及附近地区(苏鸾声,1990)。因此,2020年11月至2021年2月的小震调制比高值表明莱州湾及附近的渤海海域处于较高应力状态,存在地震活动增强的危险。

|

图 3 莱州湾地区小震调制比 Fig.3 Modulation ratio of small earthquakes in Laizhou Bay |

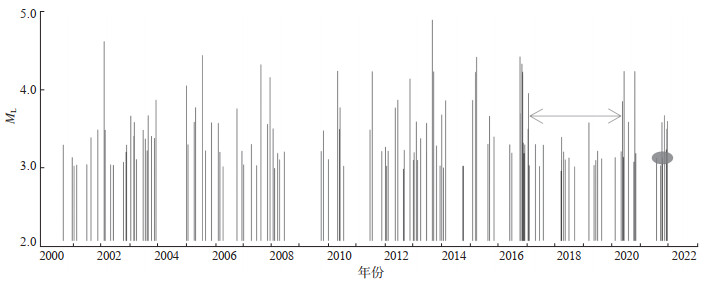

莱州湾及附近海域(37°—39°N,118°—122.5°E)2000年以来ML 3地震M—t图(图 4)显示,该区ML 4中等强度地震发生前多出现ML 3地震活跃,且多伴有震级逐渐升高现象发生,标志为多次出现ML 3.5—3.9地震。由图 4可见,该现象近年来出现多次。粗略统计2000—2021年该区所发生的17次/组(同序列ML 4地震视为一组/次予以统计)ML ≥4.0地震,发现只有3次/组地震前未出现ML 3地震活跃现象。尤其在2005年5月9日威海西北部海域ML 4.5地震和2013年山东莱州ML 4.9地震前,不仅均发生多次ML 3.0以上地震,且有震级逐渐升高现象,2次震例前ML 3.5以上地震均达到ML 3地震总数的30%以上。但从2017年6月18日长岛ML 4.1地震至2021年1月6日烟台海域ML 4.3地震发生前,该区长达3.5年无ML 4地震活动,期间两度出现ML 3地震集中活动时段,但ML 3.5以上地震却较少发生,在21次ML 3地震中,只有1次地震突破ML 3.5,为2019年9月22日长岛海域ML 3.6地震。这也从正反两方面说明了该区现阶段这一ML 3地震活动增强特点与ML 4地震活动之间存在的条件关系。2022年以来,该区再次出现ML 3地震活跃并逐渐增强现象,10个月内共发生ML 3.0以上地震9次,其中4次地震震级达到ML 3.5,最大地震为2022年7月10日渤海海域ML 3.7地震,这种现象预示了莱州湾及附近海域发生ML 4.0以上地震紧迫程度的增加(中国地震局监测预报司,2021)。

|

图 4 莱州湾及附近海域3—4级地震活动 Fig.4 ML 3-4 earthquake activity in Laizhou Bay and adjacent waters |

另外,2022年以来(2022年1月1日至2022年10月26日),渤海、环渤海地区ML 3.0以上地震活动集中在渤海海域,共发生ML 3.0以上地震达9次之多,最大地震为2022年5月11日渤海北部海域ML 4.6地震,地震活动强度与频度均高于附近地区(海域),小震调制比的高值异常现象也提示该区目前具有较高应力背景。据此判断,华北地区ML 4地震平静后,继续在渤海海域发生ML 4.0以上地震的可能性较大。但汇总该区及周边地区当前存在的地震学及地球物理观测项目异常总体偏少,且存在的少量异常信度总体偏低,分析当前发生MS 5.0以上地震的可能性不大(国家地震局预测预防司,1997),但发生ML 4地震的风险较高。综上认为,莱州湾及附近的渤海海域地震活动增强,ML 4地震的危险性进一步增加。因此,在2022年10月19日山东省地震局月地震趋势会商和2022年10月26日山东省地震局周震情监视例会中,我们明确指出近期内(周/月时间尺度)渤海海域或附近地区ML 4地震发生的可能性较大。地震活动实况表明了此次预测正确、可信。本文所示图件均为2022年10月30日渤海ML 4.1地震发生前绘制(有记录可查)。

5 结论与思考渤海ML 4.1地震发生后,山东地震台测震学与综合预报学科对此次地震的预测过程进行了回顾和总结,进一步梳理、肯定了震前出现的上述异常现象和预测结果,并结合当前地震预测工作的困难与前景,给出了一点认识和思考。

我国南北地震带中南段中部近年来的强震活动与华北地区中等强度地震活动存在呼应关系,这为现阶段华北地区地震活动地点和强度的预判提供了依据。渤海海域及附近地区历史上曾多次发生强震,地震介质较破碎。针对该区这一地震地质特点,可采取小震调制比指标方法进行地震预测。此次地震预测中采用的地震活动背景和区域地震活动特点分析,可靠性佳的地震学参数异常、其他地震微观异常综合分析判断以及充分考虑特定研究区域、研究时段异常特点的细微变化,作为地震预测的有效途径,应在今后地震预测研究中充分运用。

目前,对地震活动的本质性规律认识仍不足,地震孕育和发生的内在机理仍在研究、探索中,地球物理观测干扰因素较多,地震活动性指标的地域、时域性差异,使得通向地震精准预测的道路并不平坦。但是,50多年来,我国已积累了300余次震例资料,相关内容的分析、对比与总结所形成的经验预测、具有物理基础的统计预测、多学科资料综合预测等预报方法已经在预报工作中进行了长期的探索实践,取得了比较丰富的经验,并发挥了重要作用。本次ML 4.1地震的预测正是这一实践的成功体现。

曹凤娟, 王亮, 李君, 等. 南北地震带与华北地块强震间的相关迁移[J]. 地震学报, 2015, 37(4): 554-564. |

陈立琼. 地震迁移现象研究综述[J]. 高原地震, 2011, 23(3): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1005-586X.2011.03.001 |

陈宇卫, 顾方琦, 凌学书, 等. 中国大陆西部及周边地区地震活动特征的研究[J]. 地震地质, 2001, 23(3): 464-470. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2001.03.014 |

国家地震局预测预防司. 地震短临预报的理论与方法——"八五"攻关三级课题论文集"[M]. 北京: 地震出版社, 1997: 103-117.

|

秦保燕, 刘江峰, 徐纪人, 等. 松潘大震震源过程研究[J]. 西北地震学报, 1986, 8(1): 1-10. |

秦保燕, 汪进, 姚立珣, 等. 由调制小震法初探中、强地震时空强预报[J]. 地壳形变与地震, 1986, 16(4): 293-304. |

苏鸾声. 渤海、菏泽震区调制地震与邻区地震活动的关系[J]. 地震学刊, 1990(3): 87-90. |

苏鸾声. 燕山渤海地震带两端地震活动的特征[J]. 地震研究, 2000, 23(3): 314-317. |

王熠熙, 张辉, 刘双庆, 等. 河北平原地震带b值时空变化特征[J]. 地震工程学报, 2015, 37(1): 188-195. |

杨立明, 肖丽珠, 张小美, 等. 青藏高原北部地震活动形势及其与中国大陆地区地震活动的关系研究[J]. 西北地震学报, 2001, 23(3): 243-249. |

赵根模, 吴中海, 刘杰. 地震迁移的类型、特征及机制讨论[J]. 地质力学学报, 2020, 26(1): 13-32. |

中国地震局监测预报司. 地震预测预报业务文件汇编[M]. 北京: 地震出版社, 2021: 160-173.

|

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44