地电场主要包括大地电场和自然电场,大地电场的场源是高空电离层、磁层、对流层的电流体系的电磁感应,其影响分布于整个地表。20世纪70年代后,希腊、法国、日本等国家把地电场应用于地震等自然灾害的监测预警。我国地电场观测与地震预测研究始于1966年3月22日邢台MS 7.2地震后,并记录到不少震前异常变化。例如:1975年辽宁海城地震前,海城虎庄邮电支队和冶金102队应用观测地面两点间地电流异常,成功预报此次地震;20世纪80年代希腊学者Varotsos(1984)应用多极距观测法,解决了地电场观测系统噪声问题;席继楼等(2020)应用传统的时间序列统计法,分析了2019年四川长宁MS 6.0地震前后仙女台方位角异常变化。

根据场源不同,可将地电场E分为大地电场ET和自然电场ESP,大地电场ET的起源是空间Sq电流系和固体潮,自然电场ESP源于地下介质的物理、化学作用。实验室膨胀和压力试验表明,岩体在应力变化作用下,能够激发自然电场的变化。因此,可在孕震过程中的应力变化观测到自然电场的短期异常。如谭大诚等(2010)提出,基于大地电场岩体裂隙水(电荷)渗流(移动)模型,计算背景渗流方位,以此观测地震前后优势方位的变化特征。本文基于岩体裂隙水电荷渗模型,采用吉林松原地区地电场观测资料,计算电荷移动方向,以有效捕捉场地孕震的岩体结构的微变化,分析2018年5月28日松原MS 5.7地震地电场变化特征。

2 研究内容2018年5月28日1时50分在吉林松原市发生MS 5.7地震,此为继2013年11月23日吉林省前郭县MS 5.8地震后松原地区发生的首次较大地震。吉林松原地区是中国东部自1975年2月4日辽宁海城MS 7.3、1976年7月28日河北唐山MS 7.8地震后地震活动性最强地区,研究该区震前地球物理场中短期异常具有重要意义。基于此,使用东北地区大地电场观测资料,运用岩体裂隙水(电荷)渗流模型,提取并分析2017年1月—2019年1月地电场优势方位角,选取吉林松原地区2018年5月28日MS 5.7地震震中附近约400 km范围内地电场台站观测数据,分析、讨论自然电场变化,得到震前自然电场ESP和大地电场ET的异常特征,结合区域构造应力提出地震孕育过程,研究结果验证了岩体裂隙水电荷渗流模型在地震预测方面的优势。

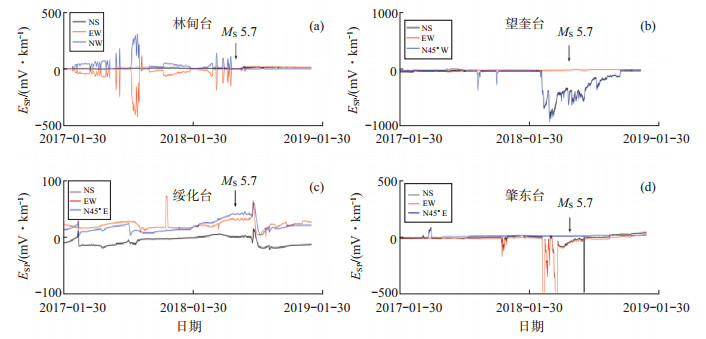

3 研究结果林甸、绥化、望奎、肇东台地电场地在此次松原地震前后自然电场ESP变化较大,且其观测系统和场地环境较好,故以此4个场地2017—2018年的地电场观测数据为例,分析松原地震前后ESP变化,结果见图 1、表 1。林甸台ESP值EW、NW向在松原地震前后变化如下:2017年3月ESP的开始小幅度异常跃变,持续至7月初,跃变幅度峰值约400 mV·km-1,2018年3月起出现第2次异常跃变,且异常测向变幅方向相反、幅度差较小,5月初恢复背景值,直至松原MS 5.7地震发生,震后ESP无同震响应变化。绥化台ESP值在松原地震前后变化如下:3个测向2018年2月出现同步异常,跃变幅度峰值较小,小于50 mV·km-1。望奎台ESP值在松原地震前后变化如下:2018年3月初,NS、N45°W测向ESP值出现跃变异常,跃变峰值约500 mV·km-1,且两测向变幅同步性较高,地震发生在ESP异常幅度恢复期,震后6个月ESP值恢复。肇东台ESP值在松原地震前后变化如下:2018年3月初,EW、NS测向ESP观测值突增,异常起始幅度已达峰值500 mV·km-1。因此,孕震过程中的应力变化可反映自然电场的短期异常。

|

图 1 异常台站在地震前后地电场变化 Fig.1 Variation of the electric field observations at anomaly stations before and after the earthquake |

| 表 1 松原MS 5.7地震前地电场异常台站数据统计 Table 1 Statistics of the electric field observations at anomaly stations before the Songyuan MS 5.7 earthquake |

由表 1可知,绥化台ESP异常幅度相对背景值变化显著,但异常信度最低;肇东、望奎和林甸异常显著,异常信度较高,区别在于林甸异常幅度相对较小、异常起始时间较早。由图 1也可以看出,肇东、望奎和林甸台均有2个测道ESP出现异常变化(望奎和林甸台址同属富裕—明水断裂),而肇东台ESP异常变化速率显著,短时间内即达到峰值,与李君等(2019)、李永生等(2020)的研究结果一致。

通过研究近年来吉林松原地区地电场观测资料,结合2018年5月28日松原MS 5.7地震,分别对自然电场ESP和大地电场ET地震前后的背景、临震、震后响应时序变化进行对比分析,并应用岩体裂隙水电荷移动渗流模型,计算研究区地电场台站的电荷移动优势方位,得到如下结论:望奎、肇东台大地电场优势方位角α呈现了挤压异常;松原MS 5.7地震前后异常台站自然电场ESP的大幅度异常现象,可能是松原地区区域应力场受到构造板块应力影响所致。

因此,基于岩体裂隙水电荷渗模型计算电荷移动方向,可以有效捕捉场地孕震岩体结构的微变化。由于地震孕育过程的复杂性,该研究方法的适用性可能具有区域选择性,后续需积累更多震例进行深入研究。

在本研究进行过程中,甘肃省地震局谭大诚研究员提供地电分析程序,黑龙江省地震局和吉林省地震局提供地电场观测数据,在此表示感谢。

李君, 王勤彩, 郑国栋, 等. 2018年5月松原MS 5.7地震序列发震断层及应力场特征[J]. 地震学报, 2019, 41(2): 207-218. |

李永生, 赵谊, 李继业, 等. 2018年5月28日吉林松原MS 5.7地震发震构造分析[J]. 地震学报, 2020, 42(1): 12-23. |

钱复业, 赵玉林. 地电场短临预报方法研究[J]. 地震, 2005, 25(2): 33-40. |

谭大诚, 赵家骝, 席继楼, 等. 潮汐地电场特征及机理研究[J]. 地球物理学报, 2010, 53(3): 544-555. |

席继楼, 陈敏, 董蕾, 等. 长宁MS 6.0地震前后地电场秒数据变化特征研究[J]. 地震, 2020, 40(4): 129-143. |

Varotsos P, Alexopoulos K. Physical Properties of the Variations of the Electric Field of the Earth Preceding Earthquakes.Ⅰ[J]. Tectonophysics, 1984, 136(1): 335-339. |

Varotsos P, Alexopoulos K. Physical Properties of the Variations of the Electric Field of the Earth Preceding Earthquakes.Ⅱ. Determination of Epicenter and Magnitude[J]. Tectonophysics, 1984, 110(1/2): 99-125. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43