地震地质学是地质学和固体地球物理学的交叉学科,在地震预测、震害防御和地球动力学研究方面具有重要意义。我国地震地质工作在20世纪80—90年代取得许多新进展,尤其是对于活动构造的定量研究、地震危险性评价以及大地震孕育和发生的深浅构造条件的研究(邓起东,1999)等内容,取得了诸多研究成果(徐杰等,1988;闻学泽,1995;冉勇康等,1998)。但是,在对近年来地震地质领域研究现状进行分析的文献较少。

文献计量分析是了解不同领域研究现状和前沿热点的有效工具,VOSviewer作为一款主要用于计量和科学分析文献数据的信息可视化软件(宋秀芳等,2016),被广泛应用于不同研究领域,如矿山生态环境修复(高云峰等,2018)、地质工程研究(郭静芸等,2018)、自然灾害风险防控(金菊良等,2019)等。基于此,本文从中国知网CNKI数据库中收集2001—2020年地震地质领域相关文献,采用VOSviewer可视化软件绘制科学知识图谱,从文献计量学视角,分析该领域的研究现状与前沿热点,以期为后续相关研究提供参考。

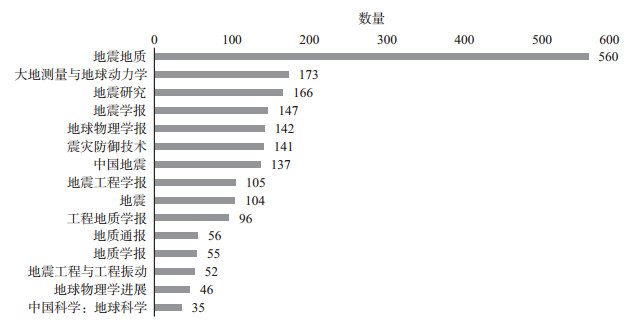

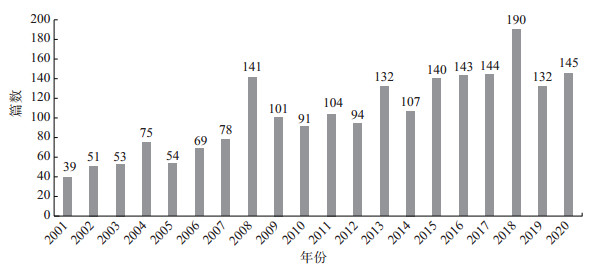

1 数据统计与整理研究数据来源于中国知网CNKI数据库,采用高级检索方式,以“地震”并含“地质”为主题检索字段,文献来源为地球物理学类和地质学类SCI、EI和核心期刊,发表年度为2001—2020年,剔除地震勘探理论和矿产资源勘探等与主题无关的文献,共获得2083条信息,采用VOSviewer 1.6.17软件运行数据并绘制科学知识图谱,检索文献信息来源及年度发文量统计结果见图 1、图 2。

|

图 1 2001—2020年地震地质文献来源统计 Fig.1 Paper sources of seismogeology from 2001 to 2020 |

|

图 2 2001—2020年地震地质领域年度发文量统计 Fig.2 Annual papers onseismogeology from 2001 to 2020 |

由图 1可见,在发文量排名前15的期刊中,《地震地质》文献量占比约27%,表明该期刊在地震地质领域具有较强影响力。由检索文献年度发文量统计结果(图 2)可知,典型震例发生后1—2年内,地震地质领域发文量较高,如2008年汶川MS 8.0地震、2013年芦山MS 7.0地震和2017年九寨沟MS 7.0地震,表明典型震例的相关分析是地震地质学的重要研究内容。同时发现,2001—2020年度发文量大致可分为3个阶段,对应年份分别为2001—2008、2009—2014、2015—2020,除特殊年份外,第一阶段发文量整体偏低但基本呈递增趋势,后两阶段文献量相对稳定,分别在100篇和140篇上下波动。

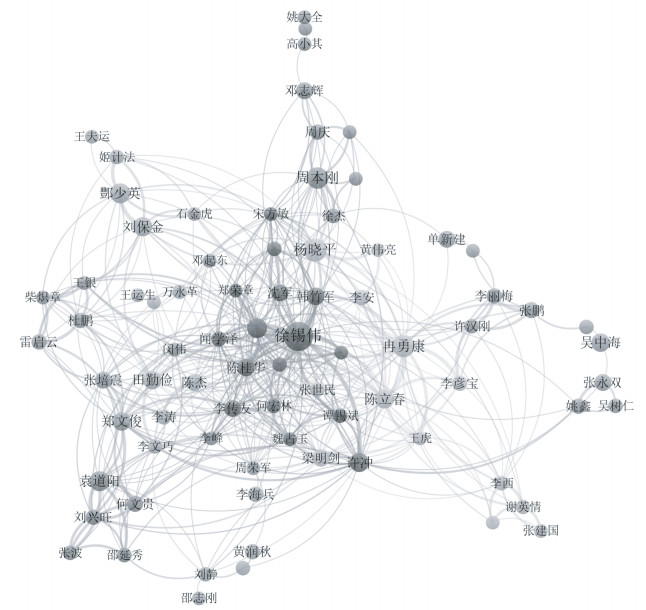

2 结果分析 2.1 学者与研究机构(1)作者发文量统计。利用VOSviewer软件绘制地震地质领域学者图谱,其中发文量阈值设置为13,共现结果见图 3,其中节点大小表示发文频次。

|

图 3 2001—2020年地震地质领域学者共现图 Fig.3 Co-occurrence map of scholars in the seismogeologyresearch field from 2001 to 2020 |

由图 3可见,2001—2020年,该领域高产学者形成以中国地震局地质研究所徐锡伟研究员(现为应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员)为核心的网络格局,主要学者有中国地震局地质研究所冉勇康、杨晓平、周本刚等,中国地震局地球物理勘探中心酆少英、刘保金等,中国地震局兰州地震研究所袁道阳(现为兰州大学地质科学与矿产资源学院教授)、何文贵等,中国地质科学院地质力学研究所吴中海、张永双等。发文量前20名的作者信息统计结果见表 1,由表可知:徐锡伟为最高产作者,发文量为94,表明其在地震地质领域具有较强的影响力。根据普赖斯定律(刘婧,2004)可知,核心作者发文量A与最高产作者发文量Bmax之间存在以下关系

| 表 1 地震地质领域发文量前20名作者统计 Table 1 Twenty most productive scholars in the seismogeology research field |

| $ A=0.749 \sqrt{B_{\max }} $ | (1) |

将最大发文量94代入式(1),计算可知,作者发文量>7即表示其为核心作者。经统计,所提取数据中核心作者有91位,占比14.2%,说明该领域研究者核心度较高,高产学者为研究主力。由图 3也可见学者间的互引关系,体现了地震地质领域高产学者之间较强的合作关系。

(2)作者所属研究机构统计。对所选数据中作者所属研究机构进行统计可知,从事地震地质相关研究的机构集中在地震系统,其中:中国地震局直属研究所科研实力较强,如中国地震局地质研究所、中国地震局地球物理勘探中心、中国地震局地球物理研究所、中国地震局地壳应力研究所等;受区域地震活动影响,在地震多发省份,如云南省地震局、甘肃省地震局、四川省地震局等省级地震局发文量较多。此外,成都理工大学、中国地质科学院地质力学研究所等在该领域具有一定研究实力。分析认为,地震地质领域研究力量过于集中,应积极发挥地震系统外相关科研院校的学科优势,助力地震地质学全面发展。

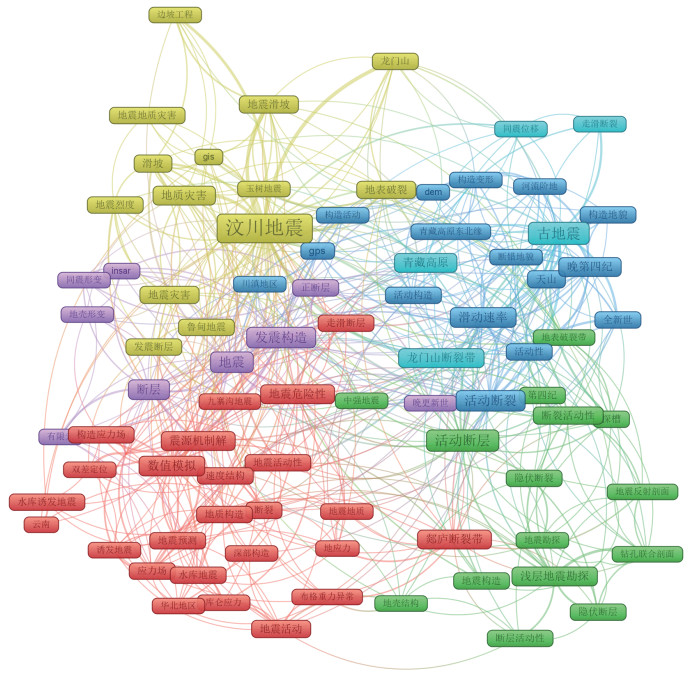

2.2 知识群组演化为保证分析结果更加合理,在聚类分析前需要对数据进行整理与合并,如“汶川地震”“汶川8.0级地震”和“汶川MS 8.0地震”、“历史地震”和“古地震”、“活动断层”和“活断层”等。在VOSviewer软件中将关键词阈值设置为10,绘制关键词共现图谱,结果见图 4,图中共有90个网络节点,频次≥30的关键词共20个,其中“汶川地震”出现频次最高,为166次。由聚类结果可知,所选文献共划分为6个研究聚类,将相似聚类进行合并,共得到3个主要的知识群组,分别为活动构造研究知识群组(蓝色、绿色和青色聚类)、震源机制分析知识群组(红色和紫色聚类)、地震地质灾害知识群组(黄色聚类)。

|

图 4 关键词共现图谱 Fig.4 Co-occurrence map of keywords |

(1)活动构造研究知识群组。活动构造研究在地震预测、震害防御和地震安全性评价方面具有重要作用,其中活动断裂是晚第四纪以来发生过位移的断裂(Willis et al,1924)。由图 4可见,针对典型断裂带的研究较多,如龙门山断裂带、郯庐断裂带等。活动构造研究已由初期定性评价转为定量分析,研究内容主要包括同震位移与累加位移、滑动速率、古地震等。同震位移能够反映单次地震中特定断裂段的破裂程度,可用于计算库仑应力变化和潜在地震震级;累加位移可揭示多轮回同震位移分布的时空叠加特征,有助于分析断裂带长期活动特征(邓起东等,2008)。滑动速率是地震危险性评价的重要参数,可反映断裂应变能释放的平均速率和长期活动水平。活动断裂滑动速率研究是我国活动构造定量分析的重要内容,可通过地貌错断位移量和相关地质样品年龄进行计算,还可借助GPS、InSAR等大地测量技术来获取,其中测年技术主要有14C法、释光测年法、铀系法、K-Ar法、裂变径迹法、(U-Th)/He法、电子自旋共振法和宇宙成因核素法(如10Be、26Al、36Cl等)等。古地震是指发生于历史地震记录以前,保存于地质记录中的史前大地震事件(邓起东等,2008),考虑到实际研究意义,研究对象一般为晚第四纪以来的地震序列。通过古地震研究可以了解更长时间尺度的断裂活动特征,与历史地震记录互为补充。

(2)震源机制分析知识群组。该知识群组包含震源机制解、双差定位、速度结构、数值模拟、深部构造和库仑应力等关键词。了解地震的震源机制,分析其与发震构造的关系,对理解孕震机理和分析未来地震危险性具有重要作用。震源机制解可直观反映地震破裂的几何特征和运动学特征,是研究区域构造应力的基础(内蒙古自治区地震局,2005)。震源机制解参数主要包括节面参数(走向、倾角、滑动角)、P轴与T轴方位角、震源矩心深度、震级等。由图 4可见,所选文献中震源机制研究集中在典型震例方面,如:采用CAP方法,反演汶川地震序列MS 5.6以上强余震的震源机制解及深度,分析余震发震构造和发展趋势(郑勇等,2009);在精定位基础上,分析芦山MS 7.0地震序列的震源位置与震源机制解特征(吕坚等,2013);分析2017年8月8日九寨沟MS 7.0地震及余震震源机制解与发震构造(易桂喜等,2017)。

(3)地震地质灾害知识群组。强震引发的次生灾害易造成重大损失,因此对地震地质灾害进行研究,对震后重建和减轻未来地震带来的损失具有重要意义。该项研究主要基于现场调查和遥感影像解译,或结合GIS技术,分析地震地质灾害的发育规律及其与各影响因素之间的关系。所选文献中地震地质灾害研究集中在汶川地震、芦山地震、九寨沟地震等典型强震上,如:研究汶川MS 8.0地震所触发地质灾害的分布规律及其与发震断裂距离、地形坡度、高程、岩性等的关系(黄润秋等,2008);系统分析芦山MS 7.0地震地质灾害特征和影响因素(裴向军等,2013);基于遥感解译结果,研究九寨沟MS 7.0地震同震灾害的空间分布规律和控制因素(戴岚欣等,2017)。通过对所选文献进行分析可知,成都理工大学对地震地质灾害的研究实力较强,因其依托于地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,且具有一定地理优势(四川为我国地震活动频发省份之一)。

图 4不仅显示了地震地质领域的主要研究内容,还揭示了该领域主要研究方法与技术,如InSAR、GPS、GIS、双差定位、数值模拟、浅层地震勘探、钻孔联合剖面和探槽等。其中:合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术因具有分辨率高、监测范围广、全天候、成本低等优点,被广泛应用于地震形变监测领域,包括同震形变监测和震后或震间形变监测。但该技术在三维形变研究方面具有一定局限性,且易受大气误差、轨道误差等因素影响,而GPS作为最为常用的三维地形变检测技术,因此可融合InSAR和GPS数据来获得高分辨率的同震三维形变场(宋小刚等,2015);GIS技术可以有效管理具有空间属性的各种信息,并可对多期数据进行动态监测和分析比较,在地震地质灾害研究领域应用广泛(许冲等,2009;齐信等,2010)。在研究方法方面:双差定位方法常被用于地震精定位研究,数值模拟可用于计算库仑应力变化,浅层地震勘探、钻孔联合剖面和探槽等亦是活动构造研究的主要方法。

通过上述分析可知,地震地质学有3条研究主线,分别为:①活动构造研究:活动断层探测在减轻城市地震灾害方面具有重要意义。作为地震多发国家,日本在20世纪60年代将活动断裂研究列入地震预报计划,并在90年代对部分大城市和平原区隐伏活动断裂进行探测。中国也是地震多发国家,2004年6月,中国地震局“大城市活动断层探测与地震危险性评价”项目正式实施,并在2013年印发《城市活动断层探测管理办法》;②震源机制研究:此类文献在强震发生后较为集中,主要是对地震孕震机理与发生过程以及区域应力变化的分析,对地球动力学研究具有重要意义,可为后续地震危险性分析和地震预报提供参考;③强震后地质灾害研究:如崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发育机理与影响因素分析等,与典型强震关联性较强。与邓起东(1999)的研究对比可知,近20年来,强震后地质灾害研究成为地震地质领域的重要内容,尤其是在汶川大地震之后,该项研究进展较快。

2.3 前沿热点高频关键词可在一定程度上反映相关领域的研究热点,本文将从各阶段高频关键词变化和高频关键词的平均出现时间两方面分析地震地质学领域的前沿热点。

(1)各阶段高频关键词变化。结合各年度发文量和典型震例发震时间,将研究分为3个阶段,分别对应2001—2008年、2009—2014年、2015—2020年,各阶段热点关键词及出现频次统计结果见表 2。结合图 1和表 2可知:①2001—2007年:地震地质领域发文量总体偏低,2008年汶川大地震的发生,使得文献量突增。该时段研究热点主要是汶川地震震源机制和活动构造分析,有关数值模拟的研究也较多。②2009—2014年:年发文量总体保持在100篇左右,与上阶段相比,除芦山地震和玉树地震等典型震例名称外,该阶段出现了地质灾害、地质滑坡等新关键词,表明地震地质灾害成为该时段重要研究内容,同时,活动构造分析和震源机制反演的相关研究仍具有延续性。③2015—2020年:文献量整体保持稳定,年发文量约140篇,该阶段新的高频关键词有古地震、郯庐断裂带和浅层地震勘探等,均与活动构造研究有关,可能与国家大力推进城市活动断层探测有一定关系。

| 表 2 关键词共现分析主要信息 Table 2 Main information of keywords co-occurrence analysis |

上述分析表明,活动构造研究和震源机制反演贯穿整个研究阶段,地震地质灾害研究在汶川地震后成为重要内容,可见地震地质学研究内容在近20年未发生明显变化,但重点研究对象发生部分转变,如由震源机制反演逐渐转为古地震等活动构造分析,相对应的热点研究方法也由数值模拟转变为浅层地震勘探等,活动断裂研究对象由龙门山断裂带转为郯庐断裂带。

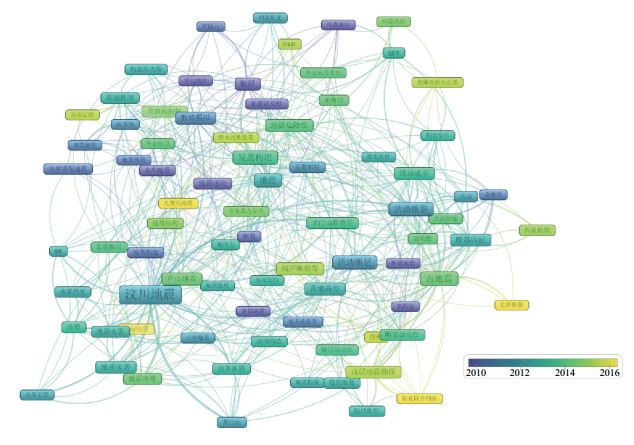

(2)高频关键词的平均出现时间。选取文献中频次较高的80个关键词,利用VOSviewer软件,绘制平均出现时间视图,结果见图 5,图中术语颜色越趋于紫色,表示出现时间越早,术语颜色越趋于黄色,表示出现时间越晚。

|

图 5 2010—2016年关键词平均出现时间视图 Fig.5 The average appearance time of keywords from 2010 to 2016 |

由图 5可见,2014—2016年,除九寨沟地震和鲁甸地震等典型震例名称外,部分新兴关键词已出现,如钻孔联合剖面、走滑断裂、郯庐断裂带、鲜水河断裂带、浅层地震勘探、探槽、双差定位、InSAR、青藏高原东北缘等,其中:钻孔联合剖面、浅层地震勘探、探槽是活动构造研究重要方法;双差定位主要用于地震精定位,对于准确获取震源参数具有重要意义;InSAR技术已被广泛应用于滑动速率分析;郯庐断裂带、鲜水河断裂带和青藏高原东北缘可能成为后续研究热点区域。而2017—2020年,地震地质领域新的研究热点较少。

综合上述分析可知:地震地质学研究内容在近20年未发生明显变化,但研究重点已发生部分转变,如由典型震例,特别是汶川地震震源机制反演和地震地质灾害分析,转为古地震等活动构造研究;2014—2016年,活动构造研究出现了新的分析方法,同时对活动断裂的研究已由龙门山断裂带转变为郯庐断裂带、鲜水河断裂带和青藏高原东北缘等;2017—2020年,地震地质领域新的研究热点出现较少。

3 结论与讨论利用VOSviewer软件,对2001—2020年地震地质领域相关文献进行可视化研究,分析我国地震地质学研究现状和前沿热点,得到以下结论:

(1)地震地质领域核心学者、机构和文献来源较为集中。高产作者主要来源于中国地震局地质研究所,研究力量主要为中国地震局所属机构,应强化与地震系统外相关科研院校之间的合作,充分发挥各自优势。

(2)地震地质学主要研究内容为活动构造分析与典型震例震源机制反演,以及强震触发的地质灾害研究。活动构造分析和震源机制反演贯穿整个研究阶段,地震地质灾害研究与典型强震关联性较强。

(3)我国地震地质学研究内容在近20年未发生明显变化,但研究重点已发生部分转变,古地震、郯庐断裂带、鲜水河断裂带和青藏高原东北缘可能成为后续研究热点,且2014—2016年活动构造研究出现了新的分析方法,2017—2020年该领域新热点出现较少。

地震地质学研究重点的转变与学科发展和社会需求存在一定联系,典型震例分析有助于理解地震孕震机理与发生过程,但考虑到地球内部环境的复杂性,特别是现阶段地震预测仍存在较大难度,因此加强活动构造探测工作具有更加重要的现实意义,在断裂活动性研究基础上分析地表破裂带宽度,可以使工程建设合理避开活动断层,从而有效避免断层活动造成的损失。当然,随着科学技术的快速发展,活动构造研究方法也将更加先进和多样化,更好地为防震减灾服务。

中国地震局地震研究所柳建乔编审为本文撰写提供思路和建议,谨致谢意。

戴岚欣, 许强, 范宣梅, 等. 2017年8月8日四川九寨沟地震诱发地质灾害空间分布规律及易发性评价初步研究[J]. 工程地质学报, 2017, 25(4): 1 151-1 164. |

邓起东. 世纪之交的地震地质学回顾与展望[C]//中国地震学会成立20周年纪念文集. 北京: 地震出版社, 1999: 35-41.

|

邓起东, 闻学泽. 活动构造研究——历史、进展与建议[J]. 地震地质, 2008, 30(1): 1-30. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2008.01.002 |

高云峰, 徐友宁, 祝雅轩, 等. 矿山生态环境修复研究热点与前沿分析——基于VOSviewer和CiteSpace的大数据可视化研究[J]. 地质通报, 2018, 37(12): 2 144-2 153. |

郭静芸, 关静. 基于Web of Science数据库的地质工程研究文献计量分析[J]. 工程地质学报, 2018, 26(5): 1 397-1 407. |

黄润秋, 李为乐. "5·12"汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(12): 2 585-2 592. |

刘婧. 文献作者分布规律研究——对近十五年来国内洛特卡定律、普赖斯定律研究成果综述[J]. 情报科学, 2004, 22(1): 123-128. DOI:10.3969/j.issn.1007-7634.2004.01.031 |

吕坚, 王晓山, 苏金蓉, 等. 芦山7.0级地震序列的震源位置与震源机制解特征[J]. 地球物理学报, 2013, 56(5): 1 753-1 763. |

金菊良, 陈鹏飞, 陈梦璐, 等. 基于知识图谱的自然灾害风险防控研究进展的文献计量分析[J]. 灾害学, 2019, 34(2): 145-152. |

内蒙古自治区地震局. 内蒙古自治区2003年和2004年两次5.9级地震[M]. 北京: 地震出版社, 2005.

|

裴向军, 黄润秋. "4·20"芦山地震地质灾害特征分析[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2013, 40(3): 257-263. |

齐信, 唐川, 铁永波, 等. 基于GIS技术的汶川地震诱发地质灾害危险性评价——以四川省北川县为例[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2010, 37(2): 160-167. |

冉勇康, 邓起东. 海原断裂的古地震及特征地震破裂的分级性讨论[J]. 第四纪研究, 1998, 18(3): 271-278. |

宋小刚, 申星, 姜宇, 等. 通过InSAR与GPS数据融合获取汶川地震同震三维形变场[J]. 地震地质, 2015, 37(1): 222-231. |

宋秀芳, 迟培娟. VOSviewer与CiteSpace应用比较研究[J]. 情报科学, 2016, 34(7): 108-112. |

闻学泽. 活动断裂地震潜势的定量评估[M]. 北京: 地震出版社, 1995.

|

易桂喜, 龙锋, 梁明剑, 等. 2017年8月8日九寨沟M7.0地震及余震震源机制解与发震构造分析[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4 083-4 097. |

许冲, 戴福初, 陈剑, 等. 汶川MS 8.0地震重灾区次生地质灾害遥感精细解译[J]. 遥感学报, 2009, 13(4): 754-762. |

徐杰, 方仲景, 杨理华. 1966年邢台7.2级地震的构造背景和发震构造[J]. 地震地质, 1988, 10(4): 51-59. |

郑勇, 马宏生, 吕坚, 等. 汶川地震强余震(MS≥5.6)的震源机制解及其与发震构造的关系[J]. 中国科学(D辑), 2009, 39(4): 413-426. |

Willis B, Wood H O. A Fault Map of California[J]. American Association for the Advancement of Science, 1924, 59(1 527): 310-311. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43