中国地震局第二监测中心(以下简称二测中心)作为大地形变学科骨干单位,监测区域基本跨越川滇、陕西、甘肃兰天武—河西走廊、宁夏西海固、青藏高原和新疆等全国主要地震区,覆盖汾渭、河套—银川、喜马拉雅山、可可西里—金沙江、柴达木、阿尔金—祁连山、西昆仑等地震带。监测手段包括区域精密水准测量、三角测量、基线测量、激光与红外激光测量、流动跨断层场地观测、流动GNSS观测、流动重力观测、流动地磁观测、流动测震观测、工程测震等。科研领域遍及大地测量学、地球动力学、构造地质学、地球物理学、工程测震学等。

二测中心产出的大地形变流动观测数据通过质量管控、标准化处理、结构化入库的规范流程,形成了以区域精密水准、流动GNSS、流动重力、跨断层场地测距数据为主的大地形变流动观测数据库(下文简称形变数据库),由国家地震数据共享中心西部形变数据分中心(以下简称西部形变分中心)管理。该数据库将大地形变流动观测数据集进行结构化存储,从而有效提高数据的管理效率。本文从流动形变数据收集和入库、数据样本描述、数据质量控制和评估、数据价值等方面,介绍大地形变流动观测数据库。

1 数据收集和入库 1.1 数据收集二测中心承担中国大陆地区地震形变监测和地震预测研究任务,先后参与实施了地震预报科技攻关、“中国地壳运动观测网络”、“中国数字地震观测网络”、“中国大陆构造环境监测网络”、“中国地震背景场探测”、“华北地区强震强化监视跟踪”及“中国综合地球物理场观测”等重大科学工程,产出中国大陆三维地壳运动背景速度场图像等产品。完成约1.6×105 km的精密水准测量、近5 000处次跨断层综合形变(基线丈量、红外测距)测量、5 000余点段流动重力测量、500多个GNSS观测点选建以及8 000余点次GNSS观测等。与此同时,二测中心组织开展了1986年青海门源6.4级地震、1990年青海共和MS 6.9地震、1990年古浪MS 6.2地震、2001年昆仑山西口MS 8.1地震、2008年四川汶川MS 8.0地震、2010年青海玉树MS 7.1地震、2013年芦山MS 7.0地震、2016年新疆呼图壁MS 6.2地震、2017年新疆精河MS 6.6及四川九寨沟MS 7.0地震等10多次地震的应急监测与科学考察。历经几十年观测,积累了大量流动形变观测资料。截至2019年,西部形变分中心归档并提供服务的流动形变数据集见表 1。

| 表 1 流动形变数据集 Table 1 The data set of mobile geodetic deformation |

西部形变分中心基于形变数据库管理流动形变观测资料,实现了流动形变观测数据结构化和关系型的数据管理(杨勤等,2016)。作为基础数据库,形变数据库的目标是将大地形变流动观测过程中产生的所有数据(包含观测数据和管理数据)进行存储管理。

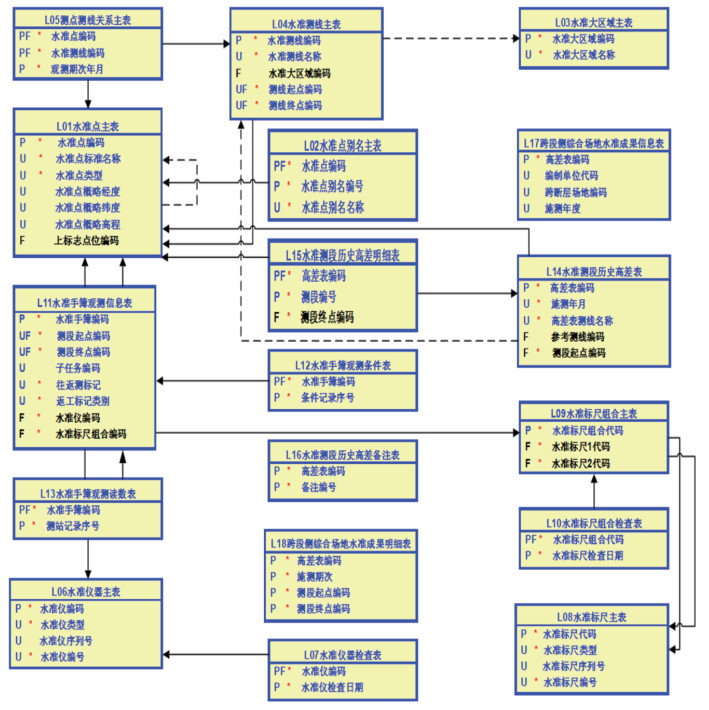

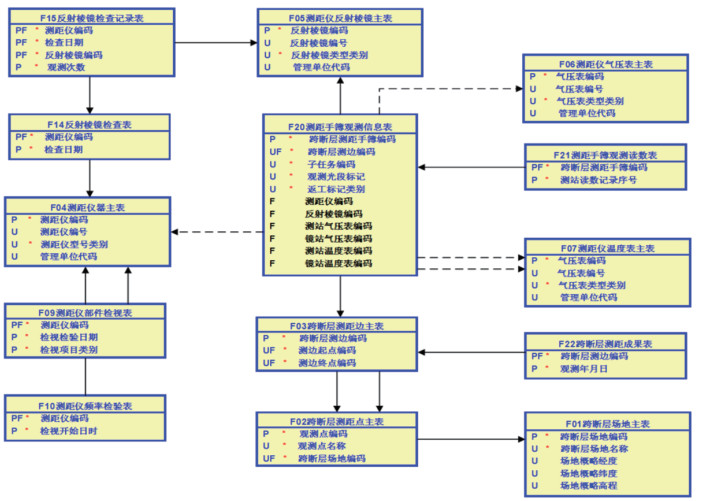

基于上述理念,将形变数据库结构设计为多个子库的集合,包含共通基础信息子库、监测任务管理信息子库、流动水准观测信息子库、流动GNSS观测子库、跨断层测距观测子库以及数据产品子库,内容包括所有观测手段的观测点位或观测场地基础信息、观测仪器基本信息、观测手簿和观测结果数据以及观测任务的管理过程信息等。数据库表设计见表 2,其中,区域精密水准数据逻辑结构设计见图 1,流动GNSS数据逻辑结构设计见图 2,跨断层测距数据逻辑结构见图 3。

| 表 2 流动形变数据库表设计 Table 2 The database table design of mobile geodetic deformation |

|

图 1 区域精密水准数据逻辑结构 Fig.1 The logical structure of regional precise leveling data |

|

图 2 流动GNSS数据逻辑结构 Fig.2 The logical structure of mobile GNSS data |

|

图 3 跨断层测距数据逻辑结构 Fig.3 The logical structure of cross fault ranging data |

(1)共通基础信息子库。该子库包含定义地点地址的全国行政区划信息表、定义全国业务单位的机关单位信息表、定义业务人员的人员信息表,以及全局档案文件资源信息表,全局代码分类信息表等。

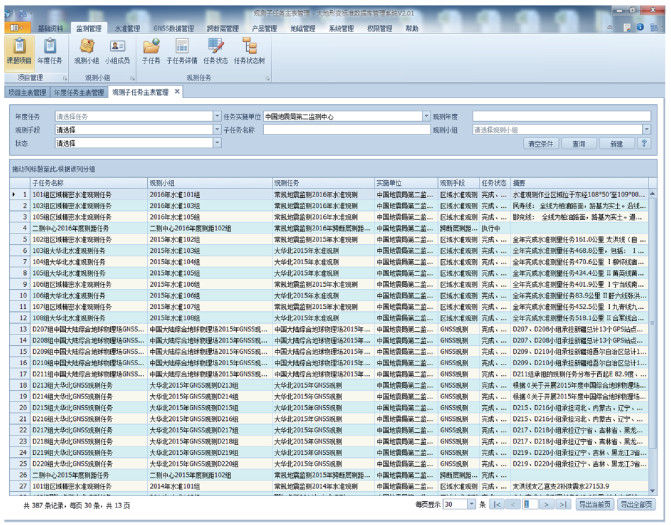

(2)监测管理信息子库。该子库包含监测管理中对项目、任务、子任务以及观测小组的信息定义,以及子任务详情信息表和项目任务完成状态表等。监测管理信息子库数据示例见图 4。

|

图 4 监测管理信息子库数据示例 Fig.4 The example of subbase of monitoring management information |

项目信息表主要定义监测任务的项目或课题信息,表中存放项目来源、起止年月、完成状况以及项目任务书和验收报告等档案文件。任务信息表定义了从项目分解到某一观测年度、以某种观测方法的可执行任务。例如,大华北项目是跨多年度、具有多种观测手段的重大行业专项,该项目的2015年水准观测就是一个任务。任务信息表中存放该任务的父级项目、起止时间、观测手段、完成状况等信息,以及技术设计书、实施方案、部门技术总结等档案文件。子任务是指将任务继续分解,由某个观测小组实施其中的一部分任务,表中存放该子任务的父级任务、起止时间、完成状况、实施观测小组等信息,以及小组技术总结报告等档案文件。观测小组信息表定义观测小组管理单位、小组成员、观测手段等信息。

|

图 5 流动水准观测信息子库数据示例 (a)水准高差成果表原始数据;(b)水准高差成果表数据库列表 Fig.5 The example of subbase of flowing leveling data |

(3)流动水准观测信息子库。该子库包括水准观测点之记、水准区域信息、水准观测仪器信息等基础信息表和表示观测数据的观测手簿信息表、表示观测结果数据的水准高差表和表示水准观测仪器检验结果的观测仪器检验表等。将观测手簿和高差表完整导入数据库,是该数据库的特点之一。流动水准观测信息子库数据示例见图 5。

(4)流动GNSS观测信息子库。流动GNSS观测子库包括GNSS观测点之记、GNSS观测网信息、GNSS观测仪器信息等基础信息表,和表示观测数据的观测手簿信息表、表示GNSS观测仪器检验结果的仪器检验表等。

(5)跨断层场地测距观测信息子库。跨断层场地测距观测子库包括测距观测场地、测点及测边信息、测距观测仪器信息等基础信息表,和表示观测数据的观测手簿信息表、观测成果表以及表示测距观测仪器检验结果的仪器检验表等。跨断层场地测距观测信息子库数据示例见图 6。

|

图 6 跨断层场地测距观测信息子库数据示例(跨断层测距成果列表) Fig.6 The example of subbase of cross fault site ranging observational data |

(6)数据产品管理子库。将各种大地形变流动观测产出的研究报告、数据图形、论文等数据产品和引用的原始数据文件等信息进行分类并归类管理,便于其他研究者快速查询。

3 数据质量控制和评估 3.1 观测数据质量管理2005年,二测中心引入ISO国际质量管理体系,数据质量管理和风险防控均符合ISO9001的要求。测量过程严格按照《跨断层测量规范》和《DI2002测距仪距离测量技术规定》的要求,观测成果均为优良。质量管理办公室负责数据收集、整理、加工、保存及信息化等工作。所有观测资料均实行“小组自查、队级检查、中心级检查”三级检查、二级验收制度,确保对资料进行200%的检查。

3.2 数据库数据质量约束数据库数据质量约束条件如下:①大地形变流动观测数据在入库时依赖数据库本身的字段校验机制,严格按照标准格式入库,避免数据出现类型错误、超限等错误;②关系型数据库技术对数据存储,有范式要求。形变数据库在数据库性能方面,严格按照第三范式3NF原则设计,即每个非关键字段都独立于其他非关键字段,并依赖于关键字,通俗地讲,满足第三范式的同一信息不能有2种以上的表示;③对相关关系数据建立严格的约束和索引,确保数据的准确性、一致性。因此,形变数据库在数据满负荷的时候,亦能达到整体效果最优。

4 数据价值流动形变观测数据形成的中国大陆三维地壳运动背景速度场图像等产品,可为地球物理场基础研究、强震长期危险地点预测提供依据(王双绪,1992;王庆良等,2008;秦姗兰等,2012;郝明等,2020;张希等,2020)。区域精密水准、流动GNSS、跨断层形变、流动重力等观测成果为年度地震危险区判定提供数据依据。综合利用三维地壳运动、地震活动性、活断层地质调查等资料,提高了强震长期危险性和地震灾害风险性的科学认识,促进了上述活动断裂带地震监测能力的提升。将形变场与地震的研究进一步深入为应力应变场动态变化与地震关系的研究,尽可能从应力应变场动态演化与地震孕育发生的物理机理研究出发,提高强震中短期危险区判定的科学性和准确性。

5 结论大地形变流动观测数据库将流动形变数据结构化、规范化存储,有利于数据的提取、应用、管理。数据库集合了区域精密水准、流动跨断层场地、流动GNSS、流动重力等观测手段的作业数据,包含观测数据、成果数据和观测背景技术资料。该数据集覆盖时空范围为:1970年至今,川滇地区、陕西地区、甘肃兰天武—河西走廊地区、宁夏西海固地区、青藏高原地区和新疆地区等全国主要地震区。形变数据库管理的数据符合ISO9001质量管理和风险防控要求。综合利用大地形变流动观测数据,从应力应变场动态演化与地震孕育发生的物理机理研究出发,将提高强震中短期危险区判定的科学性和准确性。

感谢中国地震局第二监测中心地震监测研究院从流动形变观测伊始几十年的辛苦工作,感谢地壳运动与灾害风险研究所对形变孕震机理研究的不懈付出,感谢科技监测处、质量管理办公室对数据质量的严格把关,感谢中国地震局第一监测中心等单位对数据观测、处理和管理提供的经验与建议。

郝明, 王庆良. GNSS空间大地测量技术在中国大陆活动地块划分中的应用和研究进展[J]. 地震地质, 2020, 42(2): 283-296. |

秦姗兰, 王庆良, 季灵运, 等. 利用水准资料研究西秦岭地区的垂直形变[J]. 大地测量与地球动力学, 2012, 32(2): 16-19. |

王庆良, 崔笃信, 王文萍, 等. 川西地区现今垂直地壳运动研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2008, 38(5): 598-610. |

王双绪. 川西地区近期大地垂直形变场演化与地壳运动特征[J]. 地壳形变与地震, 1992, 12(2): 17-22. |

杨勤, 周辉, 郭啟倩, 等. 从大地形变流动数据库的设计谈监测基础数据库的建设[J]. 城市与减灾, 2016(6): 22-26. |

张希, 白卓立, 刘峡. 2016年门源MS 6.4地震前跨断层短水准短期异常的机理探讨[J]. 地震研究, 2020, 43(4): 644-650. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43