2) 中国武汉 430072 湖北省地震局

2) Hubei Earthquake Agency, Wuhan 430072, China

VP型宽频带倾斜仪由中国地震局地震研究所研发,是在VS型垂直摆倾斜仪基础上研发的一种新型垂直摆倾斜仪,通过记录地球铅垂线方向变化进行地球物理观测(袁曲等,2019)。该仪器与传统垂直摆倾斜仪相比,VP型宽频带倾斜仪在自动化程度、采样率、频带宽度方面有了显著提升,不仅能记录到清晰的固体潮,还能记录到更多地震前兆信息,且映震能力较强(吕品姬等,2010;马武刚等,2015)。VP型宽频带倾斜仪作为一种高精度地形变观测仪器在全国地形变台站被广泛应用(马武刚等,2010)。本文对2016—2020年五指山形变台(下文简称五指山台)VP型宽频带倾斜仪记录的震中距5 000 km以内的地震数据进行统计分析,推算倾斜仪记录地震能力。

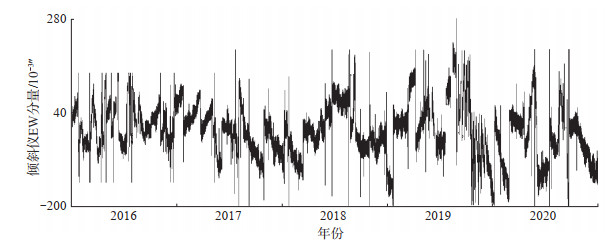

1 观测概况五指山台位于海南省五指山市冲山镇太平山麓,台站周围基岩裸露,均为花岗岩类,且10 km范围内无大断裂通过,地壳稳定性较好。五指山台VP型宽频带倾斜仪(下文简称倾斜仪)安放在洞室内,年平均气温22.4 ℃,相对湿度84%。该仪器观测墩根据仪器的安装要求设计建造,折合摆长10 cm,分辨率0.000 1″,日漂移0.005″,采样率1次/s。仪器观测环境良好,自安装至今,观测数据已逐步趋于稳定,资料连续可靠。正常情况下仪器记录的固体潮曲线能够清晰反映出固体潮汐的变化规律,日变周期明显,曲线基本呈两峰两谷变化形态,观测以来原始数据曲线如图 1所示。限于篇幅,且五指山台倾斜仪EW分量更稳定,数据观测质量更好,故文中选取2016—2020年东西分量统计分析震中距5 000 km以内的地震记录特征。

|

图 1 五指山台倾斜仪原始观测数据曲线 Fig.1 The original observation data curve of tiltmeter at Wuzhishan Station |

选取震中距≤5 000 km且MS≥2.0的地震为研究对象。地震参数以中国地震台网统一地震目录为标准,同时参考美国地震信息中心地震目录(https://earthquake.usgs.gov/)。选取2016—2020年对五指山台倾斜仪研究时段的数据进行分析,讨论该台同震响应能力。

3 记录地震特征分析限于篇幅,仅对五指山台周边5 000 km范围内的地震进行分析,按震中距由小到大的顺序,分析该台倾斜仪记录地震特征。

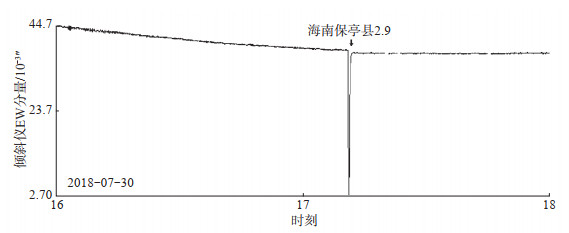

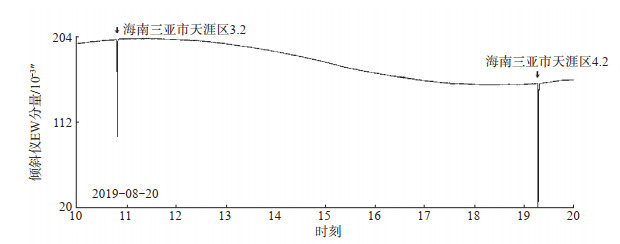

3.1 R≤300 km地震记录特征选取以五指山台为圆心,半径R≤300 km圆内的地震,分析其记录特征。2016—2020年,该区域发生MS 2.0—2.9地震11次,MS 3.0—3.9地震3次,MS 4.0—4.9地震1次,未发生MS 5.0以上地震。五指山台倾斜仪共记录到其中4次地震(表 1),其同震响应在观测数据曲线上呈脉冲形态,结果见图 2、图 3。由图 2清晰可见,2018年7月30日海南保亭县MS 2.9地震产生的同震形变,震前固体潮清晰,曲线光滑平稳,无突跳及台阶,震后短时间内恢复正常。2020年8月30日文昌MS 2.9地震同震响应特征与保亭县MS 2.9地震类似。图 3中2019年8月20日三亚市天涯区MS 3.2和MS 4.2地震同震形变清晰,可见MS 3.2地震同震响应持续时间4 min,最大响应幅度为76.83×10-3″,MS 4.2地震的最大响应幅度出现在19:17,最大响应幅度为108.45×10-3″,该地震震级大,同震持续时间长,约6 min。可知震中距相同,对比五指山台倾斜仪记录MS 3.2和MS 4.2地震同震响应持续时间,可以发现同震响应时间随着震级的增大而延长。

| 表 1 五指山台倾斜仪记录的R≤300 km地震信息 Table 1 The information of earthquakes within 300km recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

|

图 2 2018年7月30日五指山台倾斜仪记录到保亭县MS 2.9地震 Fig.2 The Baoting MS 2.9 earthquake recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station on July 30, 2018 |

|

图 3 2019年8月20日五指山台倾斜仪记录到三亚市天涯区MS 3.2和MS 4.2地震 Fig.3 The Tianya MS 3.2 and MS 4.2 earthquakes recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station on August 20, 2019 |

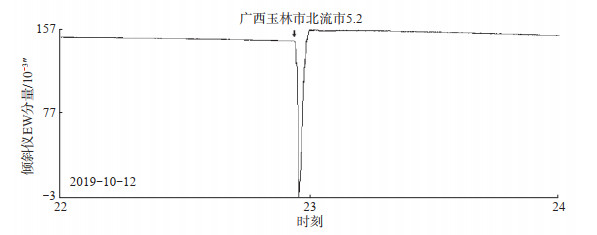

以五指山台为圆心,分析半径300 km<R≤500 km范围内地震记录特征。2016—2020年该区域共发生MS 3.0—3.9地震14次,MS 4.0—4.9地震1次,MS 5.0及以上地震1次,最大地震为2019年广西北流MS 5.2地震。而五指山台倾斜仪未记录到研究区研究时段内MS 3.9以下地震,据此认为,该台倾斜仪对于震中距300 km以上MS 3.9以下地震几乎无记录能力。2019年10月12日先后发生的广西玉林市北流市MS 4.2和MS 5.2地震,发震时间仅相差1 s,同震响应明显,但无法分辨是否记录到MS 4.2地震(表 2,图 4)。由图 4可见,同震响应呈脉冲形态,持续时间7 min,响应延迟时间1 min,最大振幅为141.2×10-3″,曲线振荡幅度大于2019年8月20日三亚市天涯区MS 4.2地震幅度。

| 表 2 五指山形变台倾斜仪记录的300 km<R≤500 km范围内震例信息 Table 2 The information of earthquake within 300 to 500 km recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

|

图 4 2019年10月12日五指山台倾斜仪记录到广西玉林市北流市MS 5.2地震 Fig.4 The Beiliu MS 5.2 earthquake recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station on October 12, 2019 |

以五指山台为圆心,分析半径500 km<R≤1 000 km范围内地震记录特征。2016—2020年该区域发生MS 4.0—4.9地震8次,MS 5.0—5.9地震10次。上述地震中,五指山台倾斜仪记录到2次MS 4.0—4.9地震,3次MS 5.0—5.9地震,未记录到7次MS 5.0—5.9地震,而1次MS 4.0—4.9地震因与其他地震时间重叠,无法确认。在5个地震中,1个地震的同震响应类型为阶跃型,2个为脉冲型,2个为先脉冲后震荡型(表 3)。

| 表 3 五指山台倾斜仪观测记录到的500 km<R≤1000 km范围内震例信息 Table 3 The information of earthquakes within 500 to 1000 km recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

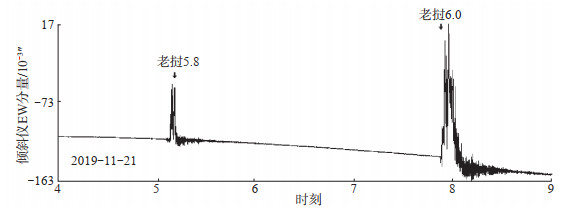

2019年11月21日老挝先后发生5.8级地震和6.0级地震,5.8级地震发生前倾斜仪观测曲线光滑,固体潮清晰(图 5)。2个地震同震响应形态一致,曲线变化特征为高频振荡,同震响应集中在面波频段,以高频远场面波为主(杨婕等,2010),变化幅度分别为50.76×10-3″和67.22×10-3″,形变波表现为叠加在阶跃变化上的面波和尾波成分。

|

图 5 2019年11月21日五指山台倾斜仪记录到老挝MS 5.8和MS 6.0地震 Fig.5 The Laos MS 5.8 and MS 6.0 earthquakes recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station on November 21, 2019 |

以五指山台为圆心,分析半径1 000 km<R≤2 000 km范围内地震记录特征。剔除因仪器故障导致观测数据缺数期间的地震,在2016—2020年五指山台倾斜仪正常运行期间,该区域发生MS 5.0—5.4地震102次,MS 5.5—5.9地震47次和MS 6.0—6.9地震28次。该台倾斜仪记录到MS 5.0—5.4地震33次、MS 5.5—5.9地震25次以及全部MS 6.0以上地震。

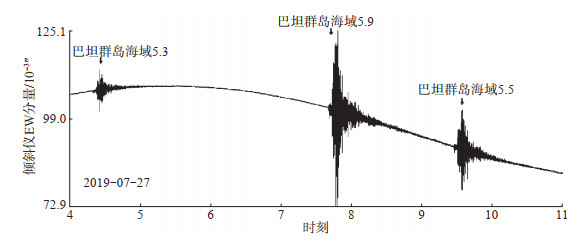

选取2019年7月27日巴坦群岛海域3个地震(图 6)和中国台湾宜兰县海域双震(图 7)为例进行记录地震特征分析。巴坦群岛海域3个地震震中距分别是1 301 km、1 319 km和1 310 km,由表 4中可知,5.9级地震的最大响应幅度最大,5.5级地震次之,5.3级地震最小,3个地震的同震响应时间随着震级的增加而增长。2016年5月12日中国台湾宜兰县海域双震的响应幅度与响应持续时间表现出相同规律。震中距相同,宜兰6.2级地震的同震响应类型为脉冲震荡型,与宜兰5.8级地震的同震响应类型(震荡型)不同,说明对于震中距相近的地震,倾斜仪的地震响应幅度、响应持续时间与震级呈正相关(周雯等,2020)。

|

图 6 2019年7月27日五指山台倾斜仪观测数据曲线 Fig.6 The observation data curve of tiltmeter at Wuzhishan Station on July 27, 2019 |

|

图 7 2016年5月12日五指山台倾斜仪观测数据曲线 Fig.7 The observation data curve of tiltmeter at Wuzhishan Station on May 12, 2016 |

| 表 4 五指山台倾斜仪记录的1 000 km<R≤2 000 km地震信息 Table 4 The information of earthquakes within 1000 to 2000 km recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

以五指山台为圆心,分析半径2 000 km<R≤5 000 km范围内地震记录特征。剔除因仪器故障导致观测数据缺数期间的地震,在2016—2020年倾斜仪正常运行期间,该区域发生MS 5.5—5.9地震255次,MS 6.0—6.9地震130次。五指山台倾斜仪记录到MS 6.0—6.9地震130次,而对于MS 5.5—5.9地震,按2 000 km<R≤3 000 km、3 000 km<R≤4 000 km、4 000 km<R≤5 000 km分别统计其记录地震数量,结果见表 5。由表 5可知,五指山台倾斜仪记录MS 5.5—5.9地震比例随着震中距的增大而逐渐减小。

| 表 5 五指山台倾斜仪记录MS 5.5—5.9地震次数统计 Table 5 Statistics of MS 5.5-5.9 earthquakes recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

由表 6可见,地震响应延迟时间随着震中距的增加呈现增加趋势,但非严格的线性增加,应与地震波传播介质有关。如2018年8月17日日本火山列岛地区(震中距3 530 km)6.5级地震响应延迟时间大于2016年1月14日日本北海道附近海域(震中距4 066 km)6.7级地震,这是因为地震波在不同介质中的传播速度不同,导致响应延迟时间存在差异。

| 表 6 五指山台倾斜仪记录的2 000 km<R≤5 000 km部分地震信息 Table 6 The information of partial earthquakes within 2000 to 5000 km recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

由表 6还可见,2017年1月10日苏拉威西海6.9级地震的响应幅度变化与其他地震不同。一般而言,震中距接近,倾斜仪响应幅度与震级成正相关。苏拉威西海6.9级地震(震中距2 140 km)引发的最大响应幅度(45.62×10-3″),远小于2019年12月15日菲律宾棉兰老岛6.8级地震(震中距2 184 km)引发的最大振幅(216.99×10-3″),这是由于2个地震震源深度差距大导致记录的最大响应幅度存在差异。其中苏拉威西海6.9级地震震源深度为620 km,菲律宾棉兰老岛6.8级地震震源深度为30 km。而对于震中距接近、震级相同的地震,震源深度为12 km的日本火山列岛地区6.5级地震引发的最大振幅也大于震源深度为160 km的班达海6.5级地震,说明宽频带倾斜仪记录的同震响应与震源深度具有相关性,震源及衰减特性决定响应幅度大小(郭伟等,2019)。

此外,同震响应持续时间随着震级增加整体呈增加趋势,但响应时间与震级无明显的线性关系(表 6)。总体而言,对于发生于同一区域的浅源地震,震级越大,同震响应时间越长。苏拉威西海6.9级地震和印度尼西亚龙目岛6.9级地震的同震响应时间分别约为93 min和75 min,印度尼西亚苏门答腊岛海域7.8级地震的同震响应时间最长(139 min),说明震级与同震响应关联度较大,震级大的地震释放能量大,破裂时间长,同震响应时间则更长,强震引起的震荡时间比中等地震时间长。

4 记录地震能力及特征讨论根据以上分析,以震中距的对数(底数为10)为横坐标,震级为纵坐标,根据2016—2020年五指山台倾斜仪记录的地震,绘制震级与震中距分布图(图 8)。由图 8可见,以拟合直线为界,记录的地震大部分处于红色直线上部区域。该拟合直线可用公式MS = 0.925lg R +1.714表示。根据该关系式,可推导出五指山台倾斜仪记录的最小地震为MS 1.714(设震中距为0),可记录MS 5.0和MS 5.5地震的最大震中距分别为3 548 km和12 302 km。地球大圆周长约40 076 km,理论上五指山台倾斜仪可记录MS 5.7及以上地震。以上所得均为理论计算值,与实际情况或有差异,这主要是由于该台倾斜仪记录地震能力还受震源深度、地震波传播路径的介质、地震发生区域的地质构造等因素影响。同时,震中距1 000 km内的地震记录有限,拟合关系式在0—1 000 km区间可能存在较大误差,有待未来积累资料后进一步改进。

|

图 8 五指山台倾斜仪记录地震的震中距对数与震级分布 Fig.8 Distribution of logarithm of epicentral distance and magnitude of earthquakes recorded by tiltmeter at Wuzhishan Station |

综上可知,倾斜仪记录的地震同震响应形态主要有脉冲型、脉冲震荡型和震荡型。对于震中距500 km以内的地震,同震响应形态均为脉冲型;对于震中距500—1 000 km的地震,同震响应形态主要为脉冲震荡型,即先脉冲后震荡型;对于震中距大于1 000 km的地震,同震响应形态主要为震荡型。以上特征应与震中距、震级密切相关。在本研究中,500 km以内的地震,震级较小,距离较近,P、S波到时差较小,倾斜仪记录的同震响应曲线难以记录到P波特征,主要反映S波同震形态,加之S波持续时间相对较短,因此同震响应波形以脉冲特征为主。对于震中距500—1 000 km范围内的地震,P、S波到时差有所增大,倾斜仪记录的同震响应曲线先以短时间P波为主,随后S波抵达,振幅突然加大,出现脉冲,峰值过后以震荡形态出现,直至消失。对于震中距大于1 000 km的地震,倾斜仪同震响应曲线与地震计波形具有较大相似性,符合远震波形特征。

5 结论根据以上分析,得出如下结论:

(1)五指山台倾斜仪对海南及周边中强以上地震同震响应明显,记录地震能力随着震中距的增大而减弱。具体而言,对于台站周边5 000 km以内的6级以上地震,五指山台倾斜仪均可记录,对于震中距大于300 km的MS 3.9以下地震,五指山台倾斜仪几乎无记录能力。根据五指山台倾斜仪记录地震震级与震中距的拟合关系,认为该仪器可记录MS≥5.7地震。

(2)倾斜仪记录的地震同震响应形态主要有脉冲型、脉冲震荡型和震荡型,仅出现一例阶跃型,且同震响应类型与震中距密切相关。对于震中距500 km以内的地震,同震响应形态均为脉冲型;对于震中距500—1 000 km的地震,同震响应形态主要表现为脉冲震荡型;对于震中距大于1 000 km的地震,同震响应形态主要为震荡型。

(3)由2016年5月12日中国台湾宜兰海域6.2、5.8级,2019年7月27日巴坦群岛海域5.3、5.9和5.5级,2019年11月21日老挝5.8、6.0级等地震的一系列同震响应特征的分析结果可知,发生于同一区域的浅源地震,震中距相近,倾斜仪记录的地震响应幅度、响应持续时间与震级呈正相关性。

本研究中选取的地震样本数量有限,地震分布不均匀,结论或不完善,今后将积累震例,进一步完善分析。

郭伟, 陈立峰, 苏亚梅, 等. 鄂尔多斯块体北缘台站水管仪观测质量及同震响应对比分析[J]. 中国地震, 2019, 35(2): 359-366. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2019.02.015 |

吕品姬, 陈志遥, 赵斌, 等. 定点倾斜观测映震能力综述[J]. 大地测量与地球动力学, 2010, 30(Z2): 50-56. |

马武刚, 胡国庆, 谭业春, 等. 新型宽频带垂直摆倾斜仪的设计及应用[J]. 测绘信息与工程, 2010, 35(5): 28-30. |

马武刚, 吴艳霞, 胡国庆. VP型宽频带潮汐观测仪的研制[J]. 地震工程学报, 2015, 37(3): 873-877. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2015.03.0873 |

杨婕, 占惠, 卓群, 等. 厦门地震台重力仪同震响应特征分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2010, 30(Z1): 96-99. |

袁曲, 许裕之, 吕品姬, 等. 宜昌台三类地倾斜仪观测数据的对比研究[J]. 地震工程学报, 2019, 41(6): 1536-1544. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2019.06.1536 |

周雯, 李志雄, 徐芳芳, 等. 海南五指山形变台DSQ型水管倾斜仪与VP型垂直摆倾斜仪同震响应对比分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2020, 41(5): 90-95. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43