作为台站形变监测的主要仪器之一,钻孔应变仪一般被安装在地下数十米甚至数百米深处,以便连续监测观测区域内地壳应力应变状态,其中体积式钻孔应变仪观测精度高、稳定性好,可清楚记录固体潮汐和地震孕育过程中的地壳变形,为地震分析预报工作提供了大量可靠的形变资料(全建军等,2016;孙艺玫等,2021)。目前,地震科研人员利用钻孔应变仪观测资料开展了大量研究工作,集中在观测资料质量分析(毛华锋等,2018;全建军等,2021)、干扰异常识别(李杰等,2003;卢双苓等,2010)、大震前异常分析(邱泽华等, 2010, 2015)、映震能力及同震响应研究(方宏芳等,2010;于庆民等,2014;全建军等,2021)等。

2007年3月,宁陕地震台(下文简称宁陕台)架设TJ-Ⅱ型体积式钻孔应变仪(以下简称体应变仪)开展形变观测。截至2022年,仪器运行状态良好,积累了大量精确可靠的形变观测资料。文中选取2016—2020年宁陕台体应变观测资料,就数据完整性、稳定性及可靠性等对观测质量进行系统评估,基于地震记录和同震形变响应,分析该台体应变仪映震能力,以便更清楚地了解仪器运行状况和地震监测效能,为地震分析预报人员提供一定参考依据。

1 台址概况陕西宁陕台地处秦巴腹地,位于宁陕县城东北渔洞河村,海拔高度850 m。该台始建于1977年,1980年投入观测,观测山洞洞体进深38 m,洞体覆盖层厚25 m,植被良好,台基岩性为印支期花岗岩,大面积出露,观测环境良好。2007年初台站观测完成数字化改造,同年3月架设TJ-Ⅱ型体应变仪并运行至今,其观测井深66.32 m,探头深度15 m左右。

2 观测资料质量评估 2.1 资料完整性分析评估观测资料完整性的主要参数为数据连续率和完整率。连续率是指一段时间内仪器实际产出数据量占应产出数据量的比重,反映观测仪器的运行状况;完整率是指一段时间内仪器产出的有用数据量占应产出数据量的比重,反映观测数据的可用情况。现收集2016—2020年宁陕台体应变仪观测资料,计算数据连续率和完整率(表 1)。由表 1可知,该台体应变观测每年数据连续率均大于99.50 %;除2016年外,每年数据完整率均在99.30%以上。影响数据连续率的原因主要有主机故障、数采死机、传感器故障及供电故障。其中,在统计时段内,数采死机和主机故障出现3次以上,值得注意的是,每年单次故障时长在10 h以上的故障只有1—2次(2017年和2020年每年1次,其他3年每年2次)。2016年该台数据完整率过低,原因是9月28日—10月6日供电线路故障,观测数值超仪器量程,导致仪器不断自动开阀,观测曲线多次出现超差现象,只能人为做缺数处理,10月6日更换供电线路后,仪器逐渐恢复正常。

| 表 1 2016—2020年观测资料的连续率和完整率 Table 1 The continuity and integrity of observation data from 2016 to 2020 |

综合分析可知,宁陕台体应变观测资料的连续率和完整率在2018—2020年虽有逐年提升趋势,但相较于2017年,未来仍有提升空间,尤其是数据完整率可提升空间较大。因此,应进一步加强台站仪器的巡查工作,重视数采和主机类故障的发现和解决,争取做到对故障“早发现、快处理”,以便使该测项数据完整性得到进一步提升。

2.2 资料稳定性、可靠性分析为评估体应变观测资料的稳定性及可靠性,使用年零漂、潮汐因子和相对噪声水平3个指标进行分析。

2.2.1 年零漂年零漂是用来衡量观测仪器及墩基稳定程度或地壳继承性新构造运动大小的重要指标。观测仪器的年零漂越小,表明观测仪器与墩基耦合越好,观测资料的准确性越高(全建军等,2021)。采用日均值法计算年零漂,即用该年度12月31日日均值减去当年1月1日日均值(卢双苓等,2011)。2016—2020年宁陕台体应变观测资料年零漂见表 2。由表 2可见,2017—2020年体应变观测资料的年零漂约为2 400×10-9,每年零漂幅度较为稳定且处于正向漂移状态。2016年其年零漂值过大,绝对值近6 000×10-9,这是因为,2016年9月28日—10月6日供电线路出现故障,导致观测曲线从正向漂移快速转为负向漂移,直到12月才逐渐恢复,开始缓慢正向漂移。

| 表 2 2016—2020年观测资料的年零漂 Table 2 Baseline drifts of observation data from 2016 to 2020 |

体应变仪能够清晰记录到固体潮汐变化,而潮汐因子是指各个潮汐波群的观测振幅值与其理论振幅值之比,是反映固体潮汐变化的特征参数,其中月亮的主半日波M2的潮汐因子受到的干扰较小,精度较高,因此一般选用M2波潮汐因子精度来评定观测数据质量。通过调和分析,逐月计算宁陕台体应变仪2016—2020年观测资料M2波潮汐因子及相关指标参数,并求得相应年均值(表 3)。其中,潮汐因子的相对中误差(内精度)用于衡量固体潮数据的可靠性,相对中误差数值越小,说明观测资料越可靠(赵小贺等,2018)。

| 表 3 2016—2020年观测资料调和分析结果 Table 3 The results of harmonic analysis about observation data from 2016 to 2020 |

由表 3可知,宁陕台体应变观测资料的潮汐因子(α)在2.382 8—2.527 3范围内,相对中误差(δα/α)在0.004 0—0.019 3范围内,符合钻孔应变观测的标准(δα/α≤0.05)(中国地震局,2014),表明该台体应变观测资料的精度较高。

2.2.3 相对噪声水平相对噪声水平M1是衡量仪器观测资料长期稳定性的一项定量指标,其数值越低,表明仪器提取的信号越真实(张红秀等,2019)。相对噪声水平计算方法分为日均值和五日均值2种,其中五日均值相对噪声水平是用契比雪夫多项式与1年观测资料的73个五日均值作30阶拟合而成,是一种数学逼近拟合方法,具体公式为

| $ F(X)=\frac{1}{2} C_0+\sum C_n T_n(X) $ | (1) |

| $ T_n(X)=\cos (n \arccos X) $ | (2) |

其中,n =1,2,...,m;Tn(X)为契比雪夫多项式;X为五日均值;C0为常数;Cn为拟合系数,m为提取的五日均值总个数。

通过对宁陕台体应变仪2016—2020年观测资料进行处理,基于五日均值的计算结果见表 4。由表 4可知,宁陕台体应变仪相对噪声水平在0.001 0×10-9—0.027 2×10-9范围内。除2016年外,其他4年的相对噪声水平基本在0.001 0×10-9左右,相对噪声水平较低。

| 表 4 2016—2020年观测资料的相对噪声水平 Table 4 Relative noise of observation data from 2016 to 2020 |

地震台站一般通过地球物理台网数据跟踪分析软件对形变仪器记录的各类事件(含地震事件)进行初步分析。据统计,2016—2020年宁陕台体应变仪共记录地震事件158次,具体结果见表 5,其中震级统一使用面波震级(MS)。体波震级的换算公式(于庆民等,2014)为

| $ M_{\mathrm{S}}=1.59 m_{\mathrm{b}}-3.97 $ | (3) |

| 表 5 2016—2020年体应变仪记录地震事件统计 Table 5 Statistics of seismic records of volume borehole strain meter from 2016 to 2020 |

在158次地震事件中,最小地震为2018年10月11日湖北宜昌市秭归县MS 4.5地震,最大地震为2017年9月8日墨西哥沿岸近海MS 8.6地震,最远地震为2016年12月25日智利MS 7.9地震,其震中距达18 881 km。

分析发现,宁陕台体应变仪对小震记录能力有限,对中强震记录能力较强,可记录到周边邻省MS≥5.0、国内MS≥6.0的大多数地震,而震级在MS 4.0左右的地震仅记录2例。据中国地震台网正式目录,2016—2020年全球共发生7.0≤MS<8.0地震事件72次,MS≥8.0地震事件7次。结合表 5可知,宁陕台体应变仪记录的MS≥8.0地震事件数与中国地震台网正式目录一致,但7.0≤MS<8.0地震事件仅50次。经统计分析,宁陕台体应变仪未记录的MS 7.0以上地震基本为距离较远(震中距10 000 km以上)、震级相对较小(MS 7.0—7.3)的中深源或近海型国外地震。综上可知,宁陕台体应变仪可记录到国内MS≥7.0和国外MS≥7.4的地震。

3.2 同震形变响应分析同震形变响应是指地震发生后通过形变仪器观测到的同震响应。作为同震形变响应分析的重要指标之一,同震响应最大变幅是指地震发生时,形变仪器记录的幅度最大值,是地震能量在监测仪器中的直观体现,也是计算震级的重要依据。同震响应最大变幅一般与震级、震中距存在一定关联。通过分析相同震级下最大变幅与震中距的关系和相同震中距下最大变幅与震级的关系,深入探讨三者之间的关联性。

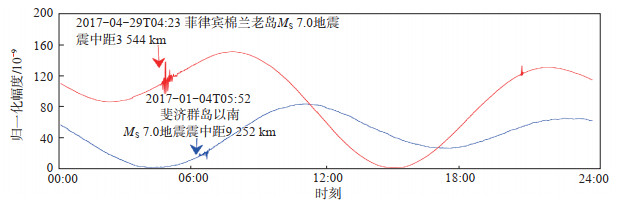

3.2.1 相同震级下同震响应最大变幅与震中距的关系经统计分析,同一震级下MS 7.0地震事件数较多,有13个。剔除偏差较大的2个MS 7.0震例,利用公式A = aeblg D(a,b为相关系数),拟合11个MS 7.0地震的最大变幅(A)与震中距(D)的关系,结果见图 1,可见二者基本符合负相关关系,即相同震级下震中距越大,同震响应最大变幅越小。以震中距(9 252 km)较大的斐济群岛以南地震和震中距(3 544 km)较小的菲律宾棉兰老岛地震为例,验证该负相关性是否成立。2次地震同震响应曲线见图 2,可知斐济群岛以南地震的最大幅度(8.35×10-9)较小,而菲律宾棉兰老岛地震的最大幅度(37.21×10-9)较大。

|

图 1 体应变仪同震响应最大变幅与震中距的对数关系 Fig.1 Relationship diagram between the maximum amplitude of co-seismic response recorded by volume borehole strain meter and epicenter distance |

|

图 2 斐济群岛地震和菲律宾地震的同震响应曲线 Fig.2 Co-seismic response curves of earthquakes in the Fiji Islands and the Philippines |

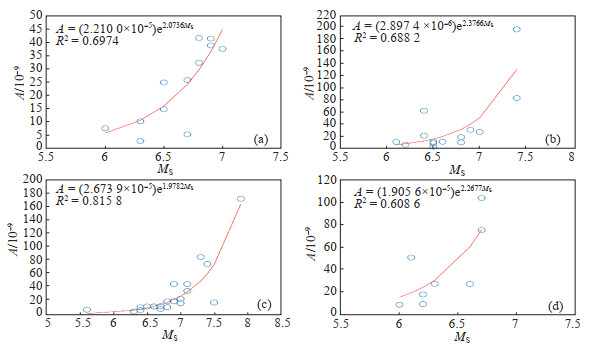

将同一地区的地震近似认为震中距相同,并分别选取发震频率较高的菲律宾、日本、印度尼西亚3国以及中国台湾地区2016—2020年的震例来拟合最大变幅与震级(MS)的关系(图 3)。

|

图 3 体应变仪同震响应最大变幅与震级的关系 (a)菲律宾地区;(b)日本地区;(c)印度尼西亚地区;(d)中国台湾地区 Fig.3 Relationship diagram between the maximum amplitude of co-seismic response recorded by volume borehole strain meter and earthquake magnitude |

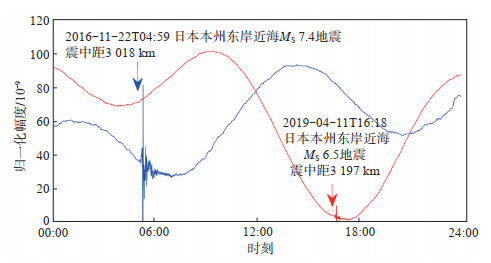

图 3是利用公式A = aebM(a,b为相关系数)来拟合4个地区地震事件的最大变幅与震级之间的关系,发现两者基本存在正相关关系,即相同震中距下地震震级越大,同震响应最大变幅越大。选取2次日本不同震级大小的地震对比分析,由地震的同震响应曲线(图 4)可知,2016年日本本州东岸近海MS 7.4地震(震中距3 018 km)的最大幅度为81.70×10-9,而2019年日本本州东岸近海MS 6.5地震(震中距3 197 km)的最大幅度为10.65×10-9,可见震级越大,最大变幅越大。

|

图 4 日本2个地震的同震响应曲线 Fig.4 Co-seismic response curves of the two earthquakes in Japan |

此外,由图 3可知,印度尼西亚周边地区震例拟合效果较好(R2 = 0.815 8),菲律宾、日本2国和中国台湾地区的震例拟合效果稍差(R2分别为0.697 4、0.688 2和0.608 6)。分析发现4个地区的地震分布均较分散,即同一地区地震的震中距最大相差可达1 500 km,但印度尼西亚地区震例相对较多,地震事件达22个;菲律宾、日本2国和中国台湾地区的震例则相对较少,地震事件数分别为14、12和8个。这表明相同震中距下同震响应最大变幅与震级的拟合效果可能受地震分布及震例数量等因素影响。

4 结论基于观测质量和映震能力,系统分析2016—2020年宁陕台TJ-Ⅱ型体应变仪观测资料,获得以下结论:

(1)利用年零漂、潮汐因子和相对噪声水平等指标评估宁陕台体应变观测资料,发现基本满足学科规范要求,尤其是潮汐因子的相对中误差(内精度)指标远超相关要求,表明观测资料的稳定性和可靠性整体较好,但连续率和完整率尚有待提升。

(2)宁陕台体应变仪对中强近震、强(巨)远震的映震能力较强,可记录到邻省MS≥5.0、国内MS≥6.0的大多数地震以及国内MS≥7.0和国外MS≥7.4地震。

(3)同震形变响应分析表明,同震响应最大变幅与震中距之间基本满足A = aeblg D的关系,其拟合曲线和地震的同震响应曲线均表明两者间具有一定的负相关关系;同震响应最大变幅与地震震级之间基本满足A = aebM的关系,其拟合曲线和地震的同震响应曲线均表明两者间具有一定的正相关关系。此外,相同震中距下同震响应最大变幅与震级的拟合效果可能受地震分布及震例数量等因素影响。

方宏芳, 张凯, 张翊宁. 福建省钻孔体应变同震响应分析[J]. 内陆地震, 2010, 24(3): 275-280. |

李杰, 刘敏, 邹钟毅, 等. 数字化钻孔体应变干扰机理及异常分析[J]. 地震研究, 2003, 26(3): 230-238. |

卢双苓, 于庆民, 曲保安, 等. 山东数字化钻孔体应变观测的干扰异常分析[J]. 西北地震学报, 2010, 32(2): 186-190. |

卢双苓, 林秀娜, 邢伟伟, 等. 泰安地震台伸缩仪运行分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2011, 32(4): 83-89. |

毛华锋, 胡米东, 王皓, 等. 溧阳地震台体应变观测数据质量分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2018, 39(3): 142-146. |

邱泽华, 张宝红, 池顺良, 等. 汶川地震前姑咱台观测的异常应变变化[J]. 中国科学, 2010, 40(8): 1031-1039. |

邱泽华, 杨光, 唐磊, 等. 芦山M 7.0地震前姑咱台钻孔应变观测异常[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(1): 158-161. |

全建军, 方传极, 郑永通, 等. TJ-Ⅱ型钻孔应变仪维护技术[J]. 地震工程学报, 2016, 38(6): 997-1003. |

全建军, 赖见深, 陈珊桦, 等. 小陶地震台钻孔体应变仪观测质量与映震能力分析[J]. 华南地震, 2021, 41(1): 26-33. |

孙艺玫, 查楠, 任雪, 等. 钻孔体应变仪在地震前兆观测中的理论和应用研究综述[J]. 防灾减灾学报, 2021, 37(4): 69-74. |

于庆民, 卢双苓, 郝军丽, 等. 泰安基准地震台体应变映震能力统计分析[J]. 山西地震, 2014, 11061106(2): 1-7. |

张红秀, 李军, 张聪聪, 等. 临汾地震台钻孔体应变观测资料分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2019, 40(3): 107-111. |

赵小贺, 公续升, 闫万晓, 等. 马陵山和相公庄台钻孔体应变观测质量影响因素分析[J]. 地震工程学报, 2018, 40(Z1): 95-100. |

中国地震局. DB/T 54—2013地震地壳形变观测方法钻孔应变观测[S]. 北京: 地震出版社, 2014.

|

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43