地震波在传播过程中携带了地球内部的大量信息,可为研究地下介质变化提供基础数据。在地震孕育过程中,尤其是在临震阶段较短时间内,震源及其附近地区的地下介质由于区域应力场增强、孕震区应力增加和应变积累,会出现诸如微破裂、塑性硬化、裂隙密度及饱水层变化等现象,当地震波通过该介质及周边区域时,地震波的传播速度会发生变化。早在1956年,日本地震学家宫本贞夫就发现了强震前地震波速度变化的异常现象(冯德益,1981)。李艳娥等(2014)研究发现,汶川MS 8.0地震前波速比显著变化台站的分布范围与孕震区范围基本一致,为确定此次地震前震源区是否存在地壳介质的显著时空变化提供了有利证据;王林瑛等(2014)对芦山MS 7.0地震前波速比变化进行回溯性分析,发现部分台站出现波速比低值异常随时间变化的现象,该研究结果对于判定未来强震孕育可能的展布空间具有指示意义。

近年来,随着数字地震台站逐渐增多,吴忠—灵武地区积累了大量中小地震数字化观测资料。值得关注的是,该区2020年接连发生5次ML 3.0以上地震(分别是3月24日吴忠ML 3.0地震,4月5日灵武ML 3.8地震,5月8日灵武ML 3.2地震,6月12日青铜峡ML 4.0和ML 3.4地震),2021年7月11日出现小震群活跃现象,11月18日发生ML 4.5地震,震情形势严峻。鉴于此,有必要对吴忠、灵武地区开展波速比和地震危险性研究工作。

为此,笔者利用宁夏地区数字化地震观测台网记录的中小地震波形资料,采用单台多震和达法,分析1980—2008年吴忠—灵武地区MS≥5.0地震前波速比变化,以期为当前震情趋势研判提供参考。

1 计算方法与约束条件 1.1 单台多震和达法单台多震和达法由日本地震学家和达清夫1928年提出。在假定震源区到地表介质为理想均匀弹性的条件下,纵波速度vP和横波速度vS与介质泊松比σ、弹性模量E、介质密度ρ之间的关系(李善邦,1981)为

| $ {{v_{\rm{P}}} = \sqrt {\frac{E}{\rho }\left( {1 + \frac{{2{\sigma ^2}}}{{1 - \sigma - {\sigma ^2}}}} \right)} } $ | (1) |

| $ {{v_{\rm{S}}} = \sqrt {\frac{E}{\rho }\frac{1}{{2(1 + \rho )}}} } $ | (2) |

| $ {\frac{{{v_{\rm{P}}}}}{{{v_{\rm{S}}}}} = \sqrt {\frac{{2(1 - \sigma )}}{{1 - 2\sigma }}} } $ | (3) |

由式(3)可见,vP/vS为介质泊松比σ的函数,主要反映地壳中上层介质泊松比的变化。P波和S波的速度则与介质的泊松比σ、弹性模量E和介质密度ρ密切相关。根据P波走时与P波、S波到时差的线性关系,可得vP/vS波速比值计算公式,即

| $ {\frac{{{v_{\rm{P}}}}}{{{v_{\rm{S}}}}} = 1 + \frac{{n\sum\limits_{i = 1}^n \Delta t_i^2 - {{\left( {\sum\limits_{i = 1}^n \Delta {t_i}} \right)}^2}}}{{n\sum\limits_{i = 1}^n \Delta {t_i}{t_{{\rm{P}}i}} - \sum\limits_{i = 1}^n {{t_{{\rm{P}}i}}} \sum\limits_{i = 1}^n \Delta {t_i}}}} $ | (4) |

线性相关系数R为

| $ {R = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {{t_{{\rm{P}}i}} - \overline {{t_{\rm{P}}}} } \right)} - \left( {\Delta {t_i} - \Delta \overline {{t_i}} } \right)}}{{\sqrt {\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{t_{{\rm{P}}i}} - \overline {{t_{\rm{P}}}} } \right)}^2}} \sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {\Delta {t_i} - \Delta \overline {{t_i}} } \right)}^2}} } }}} $ | (5) |

计算误差γ为

| $ \gamma = {\left( {\frac{{{v_{\rm{P}}}}}{{{v_{\rm{S}}}}} - 1} \right)^2}\sqrt {\left. {\frac{{n\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {\sigma t_{{\rm{P}}i}^\prime } \right)}^2}} }}{{(n - 2)\left[ {n\sum\limits_{i = 1}^n \Delta t_i^2 - {{\left( {\sum\limits_{i = 1}^n \Delta {t_i}} \right)}^2}} \right.}}} \right]} $ | (6) |

式中,tPi为P波走时,tSi为S波走时,

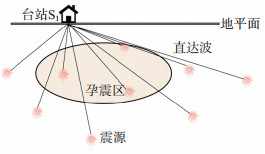

|

图 1 单台多震和达法示意图(据李艳娥等,2014) Fig.1 Schematic diagram of the Wadati method of single station multi earthquakes (according to Li et al, 2014) |

资料质量对利用和达法求多台波速比的影响众所周知。单台波速比异常与地震台站方位和孕震区范围明显相关,且接收穿透孕震区较好射线的地震台短期异常较明显(李丽等,2016)。其可能影响因素为:①每组参与计算的地震空间位置可能不稳定;②单次地震发生时刻误差不同。因此,在地震时空分布相对均匀且稳定、每次参与计算的数据量基本相同情况下,其计算结果的可靠性和稳定性较高。

在研究过程中,由于不同研究者在计算波速比时选取的最大震中距、相关系统数、计算误差及最小完整性震级不同,为了使得计算结果更加合理,文中统计分析多个文献中关于参数的设定及适用范围(表 1),并据前人经验,取震中距200 km范围内的记录资料进行分析,以确保震相数据的科学性与合理性。

| 表 1 不同文献中波速比计算的参数设置及适用范围 Table 1 Parameter settings and application scopes for the calculation of wave velocity ratio used by different researchers |

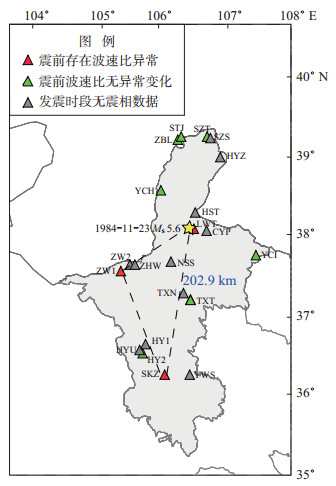

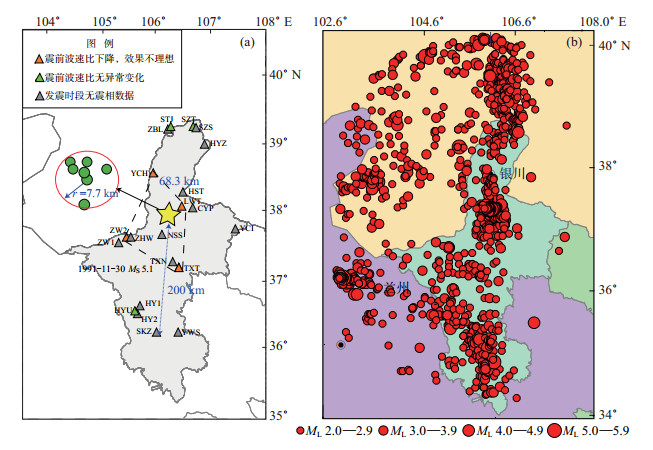

吴忠—灵武地区位于银川盆地南部,区内主要发育黄河断裂灵武段、银川隐伏断裂南段、新华桥断裂、牛首山断裂等(图 2),1970年以来中小地震频发,据宁夏地震台网地震目录,共发生ML≥0地震1 213次,其中:ML 0—0.9地震71次,ML 1.0—1.9地震277次,ML 2.0—2.9地震671次,ML 3.0—3.9地震166次,ML 4.0—4.9地震23次,MS≥5.0地震5次。部分地震台站及1980年以来4级以上地震分布见图 2。

|

图 2 研究区震例及部分台站分布 Fig.2 Distribution of earthquakes and some stations in the study area |

利用宁夏地震台网1980年1月—2008年12月记录的中小地震数据,采用单台多震和达法,研究该区中强地震前波速比变化特征。考虑到ML<2.0的小地震一般背景噪声干扰大、信号弱,读取的P波和S波到时误差大,故震级下限取为ML 2.0。1980—2008年研究区共发生4次MS≥5.0地震,其中3次地震发生在1987—1988年,时间间隔小,故作为一次地震丛事件来进行回溯分析。

由于天然地震发生位置的不稳定性和成丛性,会对单台多震和达法计算结果产生较大影响,考虑到地震分布的不稳定性,以及和达法自身固有的局限性,本研究在tS-P确定条件下,取tS-P≤20,计算样本组地震数取50,误差估计γ≤0.05,其中考虑了孕震体介质非均匀性也可导致波速比和达曲线的误差增大和相关性降低的因素。误差分析表明,计算得到的波速比是可靠的。

3 波速比时序变化分析以1984年11月23日灵武MS 5.2地震和1987—1988年MS≥5.0地震丛事件为例,利用发震前后10年内台站周边200 km范围内多次地震波形到时数据,回溯分析2次震例发生前震中周边200 km范围内地震台站记录波速比变化。扫描结果使用不同颜色的三角形表示:红色三角形示意震前存在波速比异常;橘色三角形示意震前波速比虽有下降,但未降至均值线以下;绿色三角形表示震前波速比无异常变化;灰色三角形表示研究时段该台站无震相数据资料。

3.1 1984年11月23日灵武MS 5.2地震计算1984年11月23日灵武MS 5.2地震前波速比变化,结果显示:灵武台(LWT)、中卫台(ZW1)和寺口子台(SKZ)在此次地震发生前出现波速比异常现象,3个台站呈三角形展布,与震中位置分别相距约13 km、120 km、200 km,震中位于三角形边缘(图 3)。

|

图 3 灵武MS 5.2地震前波速比异常台站分布 Fig.3 The distribution of stations with wave velocity ratio anomalies before Lingwu MS 5.2 earthquake |

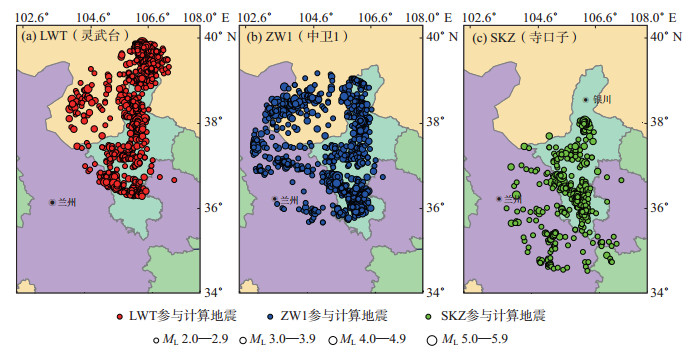

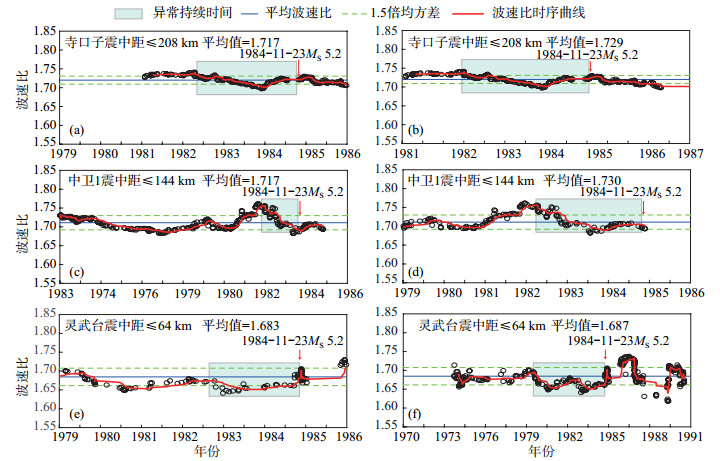

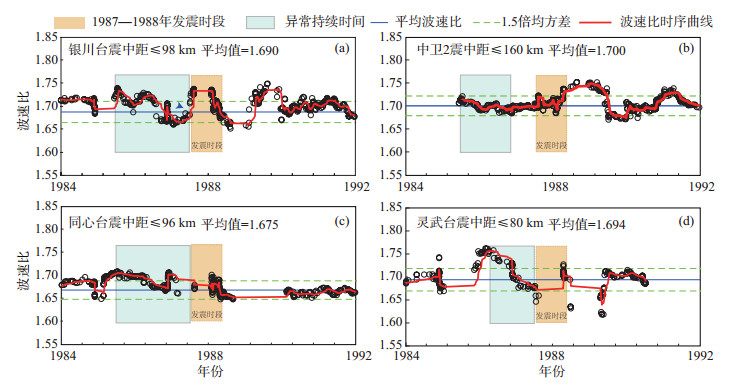

选取此次灵武MS 5.2地震发生前后10年内,3个台站周边中小地震(图 4)长周期和短周期记录,分析波速比vP/vS随时间的变化,结果见图 5。为了消除单点突跳,对波速比进行5点平均,图 5中同时给出5点平均1点滑动平均线,3条直线中实线为均值,上下2条虚线为1.5倍均方差。

|

图 4 LWT、ZW1、SKZ台站参与波速比计算的地震空间分布 Fig.4 Spatial distribution maps of earthquakes that are used in the calculations at LWT, ZW1 and SKZ stations |

|

图 5 1984年11月23日灵武MS 5.2地震前后波速比异常时序 Fig.5 Time sequence diagram of wave velocity ratio anomaly before and after Lingwu MS 5.2 earthquake on November 23, 1984 |

由图 5可见:寺口子台(SKZ)波速比1982年4月开始下降,1984年1月达最低点,于恢复过程中发生地震,即震前21个月出现波速比下降,震前10个月达波速比值最低点,后缓慢恢复;中卫台(ZW1)波速比1982年3月开始下降,1984年1月达最低点,后出现转折,并于恢复过程中发生地震。即震前22个月出现波速比下降,震前10个月达波速比值最低点,后缓慢恢复;灵武台(LWT)波速比1982年10月开始下降,1983年7月达最低点,后缓慢恢复,并于恢复过程中发生地震。

3.2 1987—1988年地震丛1987—1988年期间,吴忠—灵武地区共发生8次4.3级以上地震(5级以上地震3次),分别是1987年8月10日5.4级地震、1987年8月10日4.3级地震、1987年8月10日2次4.4级地震、1988年1月4日5.4级地震、1988年1月8日4.3级地震、1988年1月10日5.0级地震和1988年4月12日4.3级地震(表 2)。由于发震间隔较小,作为一次地震丛事件进行波速比回溯分析。该区多震型地震多发,此次地震丛即为一次多震型地震序列。

| 表 2 1978—1988年MS 4.0以上地震三要素统计 Table 2 Statistics of MS≥4.0 earthquakes from 1978 to 1988 |

此次地震丛半径约7.7 km,空间分布较为集中。从地震台站波速比异常扫描结果可知,震前未出现明显波速比异常变化,其中银川台(YCH)、灵武台(LWT)、中卫台(ZW2)和同心台(TXT)震前波速比稍有下降,且围绕地震丛呈四边形均匀展布[图 6(a)]。从波形结果来看,银川台(YCH)、灵武台(LWT)波速比下降幅度较大。

|

图 6 1987—1988年地震丛发生前波速比异常台站分布(a)及参与波速比计算的地震分布(b) Fig.6 Distribution of stations with wave velocity ratio anomalies before the occurrence of earthquake clusters in 1987-1988(a) and distribution of earthquakes involved in the wave velocity ratio calculation (b) |

将发震时段定义为1987年8月10日至1988年1月10日,选取银川台(YCH)、灵武台(LWT)、中卫台(ZW2)和同心台(TXT)发震前后记录的中小地震[图 6(b)],分析该地震丛波速比异常时序变化,结果见图 7。由图 7可见,4个台站波速比分别于1985年9月、1986年4月、1985年3月、1985年9月出现下降,其中银川台(YCH)、中卫台(ZW2)和同心台(TXT)波速比在下降过程中出现反弹后继续下降。波速比计算结果显示,震区北部的银川地区和灵武一带波速比异常较为明显。

|

图 7 1987—1988年地震丛波速比异常时序 Fig.7 Time sequence diagram of wave velocity ratio anomaly before earthquakes from 1987 to 1988 |

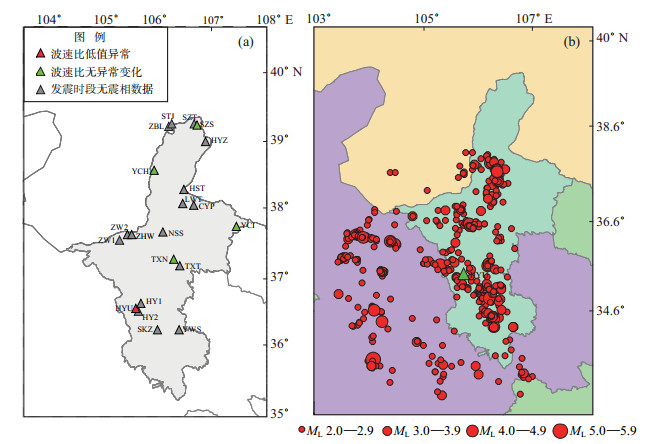

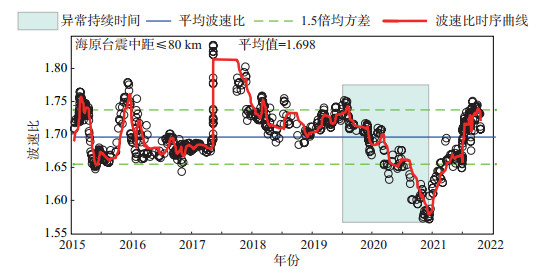

选取2015年1月—2021年12月吴忠—灵武地区发生的中小地震,对该区波速比进行扫描,结果发现,仅海原台(HYU)出现波速比异常(图 8)。分析该时段海原台波速比时序变化,结果见图 9,可见:2019年7月开始,该台波速比急速下降,至2021年1月达低值点,后恢复转平,且转平过程中,台站周边200 km范围内至今无地震发生。

|

图 8 2015—2021年研究区地震台波速比异常分布(a)及参与波速比计算的地震分布(b) Fig.8 Distribution of seismic stations with wave velocity ratio anomalies in the study area from 2015 to 2021 (a) and distribution of earthquakes involved in the wave velocity ratio calculation (b) |

|

图 9 近年来海原台波速比时序 Fig.9 Time sequence diagram of wave velocity ratio in recent years at HYU Seismic Station |

从波速比空间扫描结果来看,未来短期内,需要重点关注宁夏南部及邻区震情形势变化。从动力学角度来看,此次波速比值低值点后转折上升的变化,可能与区域应力调整有关。追溯历史地震发现,1990年4月26日青海共和MS 7.0地震发生后一年内,宁夏固原地区受区域应力调整的影响,小震群活动较为活跃。与此类似,2021年5月22日青海玛多地震发生后,6月11日至7月1日宁夏固原市原州区中河乡发生小震丛集活动,共记录可定位地震348次,震群分布范围约610 km2,这是否意味着海原台波速比低值异常对应此次青海玛多地震仍有待研究。

4 结论利用单台多震和达法,对吴忠—灵武地区波速比进行分析,结合已有研究成果,得到如下结论:

(1)文中仅对研究区扫描了2组MS≥5.0地震事件,其中1组为3次MS≥5.0地震丛事件,但从波速比计算结果来看,2组地震前波速比异常具有共性特点,即震中周围分布的多个台站出现不同程度的波速比值下降变化。震中位置分布于波速比下降或异常台站多边形连线边缘或内部。当然,由于该区域震例较少,其结论不具有普适性,有待积累资料予以论证。

(2)吴忠—灵武地区MS≥5.0地震前波速比存在正常→降低→上升(恢复)→发震的异常变化过程,与国内诸多学者所得结论一致(蔡杏辉,2013;翁钊强,2015;李艳娥,2016)。该研究结果对于判断和圈定未来强震孕育的可能空间范围具有一定指示意义。然而,该方法依然受到地震定位精度及震相到时判读精度的影响,波速及波速比变化的可靠性仍需波形相关等技术的进一步深入研究予以确认。

(3)根据对研究区近期中小地震扫描结果来看,海原台(HYU)波速比异常较显著,需密切关注宁夏南部及邻区地球物理异常变化。

文中分析使用了中国地震局地球物理研究所李艳娥提供的计算程序,且审稿专家提出诸多中肯意见,在此一并表示衷心感谢。

蔡杏辉. 福建地区平均波速比的测定及初步分析[J]. 高原地震, 2013, 25(4): 31-34. |

冯德益. 地震波速度异常[M]. 北京: 地震出版社, 1981.

|

郭葆庆, 李国佑, 孟鑫. 大柴旦地震前后的波速比特征[J]. 高原地震, 2010, 22(4): 35-37+29. |

韩晓明, 陈文凯, 张文韬. 河套地震带波速比分区特征[J]. 地震地磁观测与研究, 2015, 36(4): 6-13. |

李丽, 宋美琴, 吴昊昱, 等. 2010年河津MS 4.8地震前后单台波速比变化特征分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2016, 38(1): 8-14. |

李善邦. 中国地震[M]. 北京: 地震出版社, 1981: 522.

|

李艳娥, 王林瑛, 宋美卿, 等. 从波速比变化看汶川与芦山地震的孕震过程[J]. 大地测量与地球动力学, 2016, 36(11): 991-997. DOI:10.14075/j.jgg.2016.11.011 |

李艳娥, 王林瑛, 郑需要. 汶川地震前后波速比变化特征的再研究[J]. 地震学报, 2014, 36(3): 425-432+531. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2014.03.008 |

王林瑛, 李艳娥, 郑需要, 等. 芦山MS 7.0强震前单台波速比变化特征研究[J]. 地震学报, 2014, 36(1): 42-58. |

王亚茹, 王想, 宫猛, 等. 河北及邻区平均波速比变化特征分析[J]. 中国地震, 2016, 32(4): 747-755. |

翁钊强, 梁向军, 吴昊昱, 等. 单台多震和达法研究山西地区的波速比变化特征[J]. 中国地震, 2015, 31(1): 89-100. |

徐鑫, 刘东旺, 刘泽民. 安徽及邻区中强震前波速比变化研究[J]. 华北地震科学, 2013, 31(1): 16-19. |

张博, 冯建刚, 张辉, 等. 甘肃岷县漳县MS 6.6地震序列波速比变化特征研究[J]. 地震工程学报, 2013, 35(3): 557-561. |

张洪艳, 苗春兰, 卢燕红, 等. 吉林省前郭5.8级震群前后波速比变化特征[J]. 震灾防御技术, 2015, 10(3): 605-614. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43