随着中国地震局“十五”数字化地震观测网络项目和背景场项目的实施,地震台站利用宽频带(甚宽频带)地震仪、秒采样的数字化连续重力仪的测项逐渐增加,尤其是同址观测的实现,为研究宽频带(甚宽频带)地震仪、秒采样的数字化连续重力仪观测信号的特征,深入挖掘其所蕴含的科学信息提供了便利。连续重力固体潮汐观测数据可以较好地反映地球固体潮汐的日波、半日波特征及地震孕育过程的中期特征(国家地震局科技监测司,1995)。重力固体潮连续观测可以记录与潮汐变化有关的地壳运动,精确观测地球系统各圈层物质迁移所引起的重力变化效应,是研究固体地球内部构造和运动特征的重要物理量之一。CTS-1EF地震计是高灵敏度、宽频带、高性能新型地震计,目前已广泛应用于我国的地震监测中,其传感系统具有甚宽频带、大动态、三分量等特征,可记录50 Hz—120 s带宽的信号,但该地震计不能记录固体潮等长周期信号。

已有研究表明,与地震计相同,连续观测的重力仪也能清晰记录地震波信号。周江林等(2015)通过研究北京地震台gPhone型重力仪同震响应特征认为,相对于宽频带地震计,gPhone型重力仪也能提供地震引起的地面运动信息,其首波初至、地震频带响应等特征与宽频带地震计高度相似,且gPhone型重力仪对长周期地震面波响应较好,表现出其独有的特性;王林松等(2012)通过分析2011年3月11日东日本9.0级地震重力信号同震响应认为,由震后12 h数据经带通滤波可以分辨7个环绕地球传播的瑞雷波记录,且在低频范围内(5×10-3 Hz以下)检测到43个地球自由振荡基频振型及52个谐频振型,其分布与理论模型吻合较好。其中,在1×10-3 Hz以下的低频段观测到4个振型的谱峰分裂现象。不仅对地震,对于台风等热带气旋强对流天气,地震仪和重力仪同样可以记录信息,且观测结果能够相互佐证(郝晓光等,2008;胡小刚等,2010;蒋骏等, 2010, 2012;张雁滨等,2013;王梅等,2014;李盛等,2016)。

琼中基准地震台(以下简称琼中台)位于海南岛陆中部,拥有重力、地磁、地电和测震等测项,是我国最南端的连续重力观测台站。本文利用琼中台PET重力仪、CTS-1EF地震计记录到的热带气旋信号的波形和频谱特征,分析了PET重力仪、CTS-1EF地震计观测数据的特征。

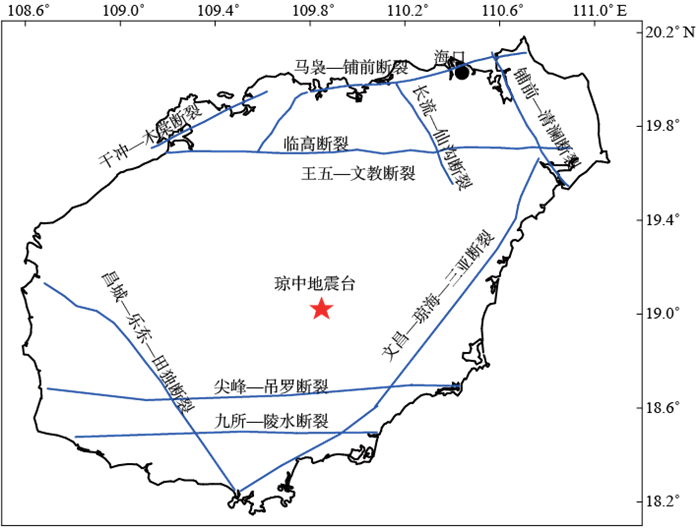

1 台站、仪器概况琼中台位于海南省琼中县县城营根镇东南, 地处海南岛中部五指山区木头山东北侧小山间盆地,属国家Ⅰ类台。受热带季风气候影响,台站高温多雨的气候特征显著,年降水量达2 000 mm,年气温为8—37 ℃。台站地处区域性基底隆起的花岗岩侵入地区,地壳稳定性较好,岩基为海西—印支期花岗岩,岩性致密、坚硬,属混合花岗岩,周围10 km内无大断裂通过。琼中台地质地理位置见图 1。

|

图 1 琼中地震台位置 Fig.1 The location map of Qiongzhong Seismic Station |

琼中台连续重力观测采用美国Micro-g LaCoste Inc公司生产的PET型重力仪,这是一种全自动型重力仪,可用于测量地球各点重力随时间的变化,也可以检测周期从秒到若干年的地球物理、地球动力学效应所导致的微小重力场变化。仪器主要技术指标见表 1。

| 表 1 PET型重力仪主要技术指标 Table 1 The main specifications of PET gravimeter |

CTS-1EF型宽频带地震计带宽为50 Hz—120 s,速度输出平坦,灵敏度为2×1 000 V/(m·s-1),最大输入幅度1×10-2 m·s-1,动态范围140 dB,采样率100 Hz。

2 PET型重力仪与CTS-1EF型地震计波形对比海南是台风多发地区,琼中台所在的海南岛中部气候类型为典型的热带季风气候,其主要特点是全年高温,降水分旱、雨两季,季风显著,盛行热带气旋。受热带季风气候的影响,高温多雨的气候特征显著,年降水量达2 000 mm,年气温为8—37℃,月温差为10℃,每年4—10月为雷雨季节,7—10月为台风季节。热带气旋的强度一般根据平均风速进行评定,当底层中心附近最大平均风速大于32.7 m·s-1时,将其称为台风。2009—2016年,共有23个台风级以上的热带气旋在琼中台300 km范围内活动。限于篇幅,本文仅选择较有代表性的3个热带气旋——“威马逊”“海鸥”“莎莉嘉”(台风的详细信息可通过网址http://typhoon.zjwater.gov.cn/default.aspx###进行查询)为例进行分析,研究其对琼中台重力非潮汐变化的影响。

PET型重力仪观测的原始重力数据(秒采样)包含潮汐、非潮汐信号(含地震波、漂移等)及其他干扰等信息;而CTS-1EF型宽频带地震计观测数据不包含1/3日波、半日波、周日波等长周期(极低频)潮汐波信号,无零漂等现象。因此,应用Tsoft软件对重力观测原始数据进行潮汐改正和零漂改正,获得改正后的重力残差信号。因地震计的采样率为100 Hz,而重力仪的采样率为1 Hz,因此须将地震计观测数据降采样为1 Hz(取垂直方向)。由于PET型重力仪观测的是重力加速度值,其单位是10-8 m·s-2;而地震计观测的是速度值,其单位是10-8 m·s-1,因此采用2种方式将二者归算到统一的物理量进行比较:一是对降采样的垂直向地震计观测数据进行求导,使其变为加速度值;二是对重力残差数据进行积分,使其转化成速度值,再与地震计原始数据进行比较。以下分析中,分别选取受热带气旋活动影响的重力仪、地震计记录到的数据波形作为实例,采用这2种方式进行归一化比较。

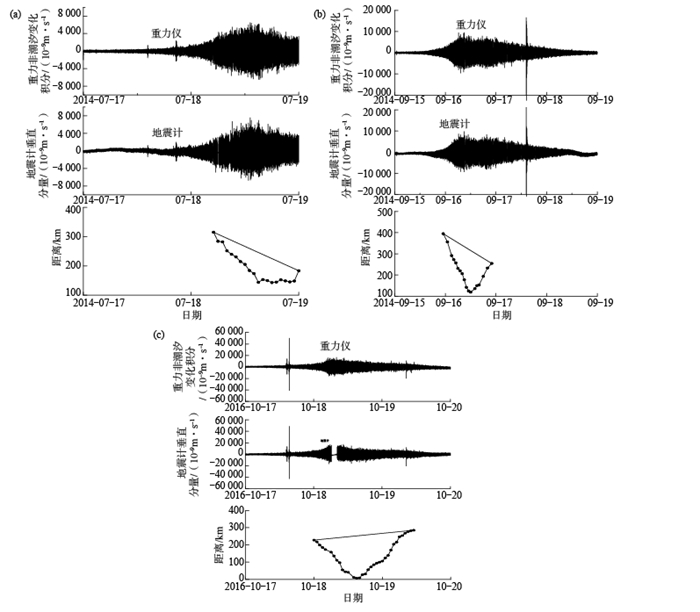

2.1 速度“威马逊”“海鸥”“莎莉嘉”等3个热带气旋信息列于表 2。首先,对比受热带气旋影响的积分后重力残差数据与地震计原始数据波形(即比较速度值)(图 2)。需要说明的是,对连续重力原始秒数据进行潮汐改正,改正的是理论固体潮值,重力残差数据中仍会残留一些固体潮信号,若用消除理论固体潮后的重力残差数据直接进行积分,则积分后的重力残差数据固体潮信息仍很明显,与地震计数据相比,差别较大。为此,在对消除理论固体潮信号的重力残差进行积分之前,需先进行高通滤波,高通滤波的截止频率定为0.01 Hz,这样即可完全消除固体潮等长周期信号。图 2中的截取波形基本包含了热带气旋在积分后重力残差数据与地震计原始数据上扰动产生、升高、扰动高潮和扰动消减(2014年7月19日琼中台地震计原始数据缺失,未能完全呈现“威马逊”热带气旋影响消减过程的波形)。3个热带气旋分别在积分后重力残差数据上及地震计原始数据上产生的最大扰动幅度见表 3。结合图 2、表 2、表 3来看,3个热带气旋的重力仪、地震计波形基本类似。但在热带气旋影响较小时段,可明显看出地震计波形的稳定性稍差,有所起伏;而积分后的重力高通滤波波形则无起伏,这应与地震计、重力仪记录的背景噪声不同有关。在热带气旋引起的扰动幅度方面,重力高通滤波积分后的波形与地震计波形扰动幅度均与热带气旋中心与琼中台间的距离成正比;与地震波形情况一致(李盛等,2018),地震计数据的最大扰动幅度大于重力仪数据,3个热带气旋的地震计、重力仪数据最大扰动幅度比分别1.110:1、1.070:1和1.002:1;“莎莉嘉”热带气旋引起的信号扰动幅度最大,其次是“海鸥”热带气旋的,最小为“威马逊”热带气旋的,这说明尽管“威马逊”热带气旋风速、最大风力均最大,但因其台风中心最接近琼中台时的距离最大,所以引起的最大扰动幅度反而最小。

| 表 2 3个热带气旋的信息 Table 2 The information of the 3 tropical cyclone |

|

图 2 重力残差高通滤波积分后波形、地震计记录地震波形和热带气旋中心与琼中地震台间的距离 (a)“威马逊”热带气旋;(b)“海鸥”热带气旋;(c)“莎莉嘉”热带气旋 Fig.2 The waveform after high-pass filter integral of gravity residual, the seismic waveform of seismometer recorded and the distance between tropical storm center and Qiongzhong Seismic Station |

| 表 3 3个热带气旋分别在积分后重力残差数据上及地震计原始数据上产生的最大扰动幅度 Table 3 The information of waveforms recorded by seismometer and gravimeter |

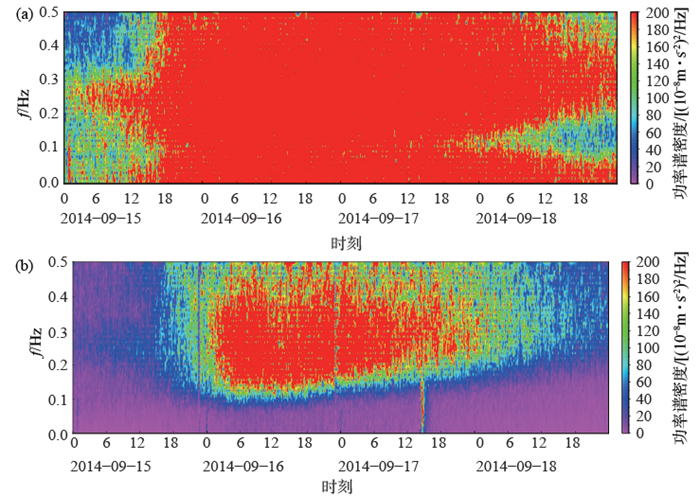

时频分析(JTFA)即时频联合域分析(joint time-frequency analysis)的简称,作为分析时变非平稳信号的有力工具已成为现代信号处理研究的热点之一。时频分析方法提供了时间域与频率域的联合分布信息,可清楚描述信号频率随时间的变化。图 3为“海鸥”热带气旋影响期间重力残差高通滤波积分与地震计数据的时频曲线。由图 3可见,在0.150 Hz以下的低频段,重力仪记录的信号强度比地震计的大得多。已有研究表明,热带气旋的信号频段主要为0.125—0.250 Hz(李杰等,2009;钟继茂等,2015;王新胜等,2016;李盛等,李盛等,2018;李盛,2020),由图 3也可见,重力残差高通滤波积分与地震计数据在0.125—0.250 Hz频段的信号较强,也即二者受“海鸥”热带气旋影响明显。

|

图 3 受“海鸥”热带气旋影响的重力残差高通滤波积分值(a)、地震计记录地震波形时频图(b) Fig.3 The time-frequency map of high-pass filter integral of the gravity residual in Qiongzhong station (a) and the seismic waveform recorded by the seismometer (b) during the influence of “Seagull” |

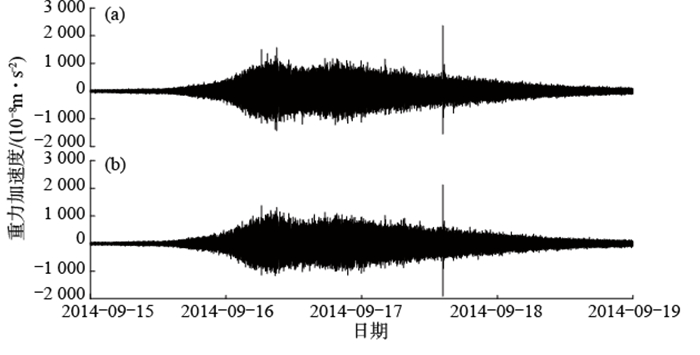

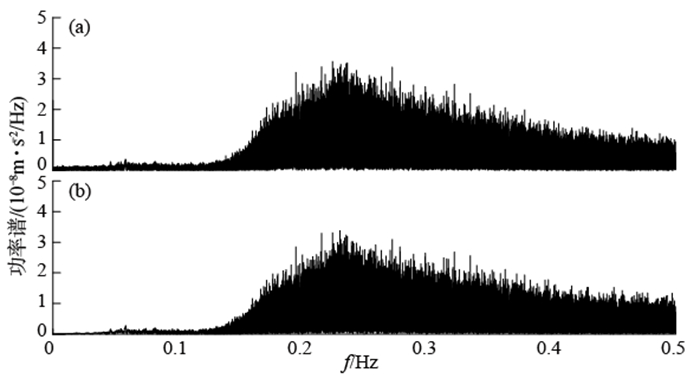

图 4为“海鸥”热带气旋影响期间重力残差数据与测震求导数据的波形(即加速度)。由图 4可见,积分后重力残差数据与地震计原始波形数据对比结果一致(地震计原始数据最大扰动幅度为4 002.6×10-8 m·s-2,重力仪残差数据最大扰动幅度为3 905.5×10-8 m·s-2,扰动幅度比为1.02),在此不再赘述。图 5为“海鸥”热带气旋影响期间重力残差和测震求导数据频谱对比。由图 5可见,二者的频谱特征一致性较好,与前述时频图(图 3)的情况类似,在0.150 Hz以下的低频段,重力残差数据比地震计求导数据信号强;在0.125—0.250 Hz信号较强,这表明信号受热带气旋影响明显。

|

图 4 2014年“海鸥”热带气旋影响期间重力残差和测震求导数据波形对比 (a)重力仪;(b)地震计 Fig.4 The comparison of gravity residuals and derivation data of seismic waveforms during the influence of "Seagull" |

|

图 5 “海鸥”热带气旋影响期间重力残差和测震求导数据频谱对比 (a)重力仪;(b)地震计 Fig.5 The comparison of spectra of gravity residuals and derivation data of seismic waveforms during the influence of "Seagull" |

通过比较速度、加速度2个物理量的方式,对PET型重力仪、CTS-1EF型地震计记录的热带气旋信号进行分析,得到以下结论。

(1)无论是比较加速度值(重力残差和测震数据求导)还是速度值(重力残差高通滤波后积分和地震计原始数据),记录到的热带气旋信号波形均具有很好的一致性。

(2)3个热带气旋的重力残差高通滤波积分数据与地震计原始数据在0.150 Hz以下低频段的频谱特征有所差异,这主要表现为重力残差高通滤波积分数据在该频段内信号较强,表明重力仪相对于地震计更善于捕捉长周期信号。而在0.150—0.250 Hz频段,二者信号均较强,这也进一步表明热带气旋信号主频段为0.125—0.250 Hz。

(3)3个热带气旋对PET重力仪与CTS-1EF宽频带地震计所记录的速度值和加速度值均产生明显扰动影响,且PET重力仪的最大扰动幅度均小于地震计,但差异很小,这可能与2台仪器墩体位置的细微差异有关。

因此,在对台站PET(gPhone)型重力仪进行数据跟踪分析时,对于一些不明原因的扰动,若不能判断是否受到热带气旋扰动的影响,可结合宽频带地震计数据进行分析,以排除或确认扰动的来源。

已有研究主要侧重于重力仪、地震计记录的地震波形特征。本文结合海南的气候特点,研究了PET型重力仪和CTS-1EF型地震计所记录的热带气旋信号特征,所得结果有助于更全面地认识重力仪、地震计观测数据的特性。

国家地震局科技监测司. 地震地形变观测技术[M]. 北京: 地震出版社, 1995.

|

郝晓光, 胡小刚, 许厚泽, 等. 汶川大地震前的重力扰动[J]. 大地测量与地球动力学, 2008, 28(3): 129-131. |

胡小刚, 郝晓光, 薛秀秀. 汶川大地震前非台风扰动现象的研究[J]. 地球物理学报, 2010, 53(12): 2875-2886. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.12.011 |

蒋骏, 陈德璁, 林钢, 等. DZW重力仪和VS-1倾斜仪的传递函数与响应特征[J]. 大地测量与地球动力学, 2010, 30(3): 151-155. |

蒋骏, 张雁滨, 林钢, 等. 固体潮观测中的震颤异常波[J]. 地球物理学报, 2012, 55(2): 462-471. |

李杰, 卢双苓, 殷海涛, 等. 泰安重力观测高频波动信号分析[J]. 西北地震学报, 2009, 31(3): 265-271. |

李盛, 孙三健, 张慧, 等. 热带气旋对琼中台重力非潮汐变化影响研究[J]. 地震工程学报, 2016, 38(Z1): 101-105. |

李盛, 郭昱琴, 张慧, 等. PET重力仪与CTS-1EF地震计地震波记录特征分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2018, 39(3): 128-133. |

李盛, 胡久常, 廖桂金, 等. 广西北流—广东化州5.2级地震前粤桂琼地区重力变化特征[J]. 华南地震, 2020, 40(2): 50-59. |

王林松, 陈超, 梁青, 等. 东日本大地震重力信号同震响应[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2012, 37(11): 1348-1351. |

王梅, 季爱东, 曲同磊, 等. 泰安地震台重力扰动现象研究[J][J]. 地震学报, 2014, 36(3): 443-451. |

王新胜, 韩宇飞, 徐伟民. 震前重力扰动与台风引起的重力扰动主频率特征分析[J]. 地震, 2016, 36(4): 196-204. |

张雁滨, 蒋骏, 李才媛, 等. 昆仑山强震前的震颤波并非源自慢地震[J]. 地球物理学报, 2013, 56(3): 869-877. |

钟继茂, 关玉梅, 杨锦玲. 用福建连续重力资料研究台风"麦德姆"活动特征[J]. 地震工程学报, 2015, 37(4): 1090-1094. |

周江林, 沈萍, 田鑫. 北京地震台gPhone重力仪同震响应特征分析[J]. 中国地震, 2015, 31(3): 553-561. |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43