青藏高原内部除大规模EW向走滑断裂外,另一个显著的地质特征就是,在藏南及高原腹地广泛发育拉张环境下形成的、走向近NS的断裂构造,如青藏高原南部的亚东—谷露裂谷带和羌塘地块中部的双湖断裂(Taylor et al,2009)。李建华(1998)利用卫星图像分析断裂活动性,羌塘块体内部主要发育晚更新世活动的NE向正断层,如:错那—巴木错断裂、鄂雅错—虾别错断裂和角木茶卡—日干配断裂等。安多及邻区现今地表构造格局及断裂带的几何学和运动学特征,符合近NS向地壳缩短背景下由于近EW向伸展变形而引发的菱形断块发育模式。地表调查和沉积物年代测试表明,安多—错那地堑的边界主要发育了安多南缘断裂、北缘断裂、错那湖东缘断裂和西缘断裂共4条第四纪正断层(吴中海等,2005)。安多—错那盆地是由活动正断层控制的第四纪断陷盆地,其主边界断裂为全长约40—50 km、NE走向的安多—错那盆地北缘断裂。区域上,安多—错那地堑与其西南侧的蓬错—懂错地堑构成了总体呈右阶斜列式分布的NE向蓬错—安多地堑系,该地堑系构成高原中部显著的活动裂陷带和地震带(吴中海等,2007;吴中海等,2009)。2021年3月19日西藏比如MS 6.1地震即发生在西藏安多地区,震中位于羌塘地块中部安多—错那地堑东侧附近,距离安多南断裂约16 km。

本文利用青海和西藏区域测震台网记录的宽频带数字地震波形资料,采用CAP方法(Cut and Paste Method),在区域地壳速度结构模型约束下,反演比如MS 6.1地震及其余震(MS≥4.0)的震源机制解与矩心深度,并结合区域地质构造特征,初步分析此次地震的发震构造。

2 研究内容和方法据中国地震台网测定,2021年3月19日西藏自治区那曲市比如县发生MS 6.1地震(92.74°E,31.94°N),震源深度10 km。美国地质调查局等多家机构发布震源机制解,但结果存在较大差异。为获得较为准确的震源机制解,采用CAP方法,在反演较大地震的震源机制解的同时,获得较为准确的震源矩心深度。

CAP方法(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996)是一种使用体波和面波联合反演的方法。该方法把原始波形分为Pnl和面波两部分,采用频率—波数方法(F-K)(Zhu et al,2002)计算台站的格林函数,利用格林函数得到合成地震图后,为Pnl和面波波形分别赋予不同的权重,利用格点搜索方法,在空间搜索、拟合、反演地震事件的最佳震源机制,反演结果对地壳速度结构模型和地壳橫向变化的依赖性相对较小。

选取青海和西藏地震台网宽频带数字地震台站震中距小于400 km、震相清晰且信噪比较高的波形记录。根据初步反演时波形拟合的优劣情况,选用14个地震台的宽频带波形资料,参与反演台站的宽频记录在50 s—20 Hz范围内系统的幅频响应平坦,并对比如MS 6.1地震震中形成较好方位的覆盖。对观测的速度波形记录处理过程如下:①去均值及消除仪器响应;②将两水平分量分别旋转到R、T分量;③积分为位移;④滤波;⑤重采样为1 s采样率,与格林函数保持一致。

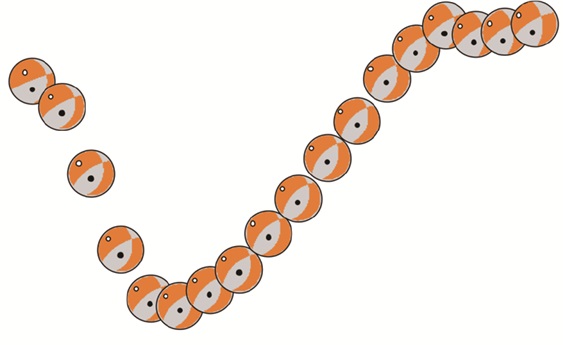

3 研究结果基于14个地震台站的宽频带波形记录,利用CAP方法,反演2021年比如MS 6.1地震的震源机制解,拟合结果显示,在深度为6.2 km时,震源机制解最可靠(图 1),对应矩震级为MW 5.6,最佳双力偶解节面Ⅰ的走向为229°、倾角为58°、滑动角为-73°,节面Ⅱ的走向为19°、倾角为36°、滑动角为-115°,推断该地震破裂面运动以正断为主。3次MS≥4.0余震的发震破裂滑动类型为正断型。

|

图 1 波形拟合误差随深度的变化 Fig.1 Waveform fit errors as a function of focal depth |

14个地震台站记录共60个震相参与反演,其波形拟合的相关系数统计结果表明,19个震相的相关系数≥90%,占比31.7%;38个震相的相关系数≥80%,占比63%;50个震相的相关系数≥70%,占比83%。反演结果合理、可靠。

NS向断裂构造分布于青藏高原绝大多数构造单元,并几乎切割了所有EW向构造单元(曾思红等,2017)。羌塘地块及邻区主要分布EW向、NW向和NE向3组断裂,其中NE向断裂为正断性质(李建华,1998)。2021年比如MS 6.1地震震源机制解反演显示,破裂面运动以正断为主,与羌塘地块内部发育的NE向断裂较吻合。此次地震破裂面为正断兼具走滑性质的断层面,主压应力P轴近NS向,主张应力T轴近EW向。MS≥4.0余震的发震破裂面滑动类型表现为正断型,余震序列空间分布主要呈NS向,少部分呈EW向,进一步说明发震断裂为近NS向断裂的可能较大,此次地震的发生与该区域NS向区域构造应力调整有关。

另外,由于缺乏近台数据,USGS(美国地质调查局)和GCMT(哈佛大学矩心矩张量)等机构给出的远震事件震源深度常存在明显的不确定性(李志伟等,2015;赵韬等,2019),故针对此次比如MS 6.1地震给出的震源深度均存在明显偏差,在使用相关结果时,应考虑误差问题。

4 结束语文中所示结果可为青藏高原腹部区域构造应力场分布特征分析提供基础资料,尤其是,可作为近NS走向断裂构造研究的参考依据。

感谢西藏自治区地震局高锦瑞高级工程师在宽频带数字地震波形资料处理中提供的帮助。

李建华. 利用卫星图像研究西藏羌塘及邻区的断裂活动性[J]. 地震地质, 1998(3): 10+12+14-16. |

吴中海, 赵希涛, 吴珍汉, 等. 西藏安多-错那湖地堑的第四纪地质、断裂活动及其运动学特征分析[J]. 第四纪研究, 2005(4): 490-502. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2005.04.013 |

吴中海, 吴珍汉, 胡道功, 等. 2004年西藏懂错MS 5.6地震的宏观烈度调查与控震构造分析[J]. 地震地质, 2007(1): 63-76. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2007.01.005 |

曾思红, 胡祥云, 李建慧. 羌塘地块中部南北向断裂的构造特征及其动力学意义[J]. 地球物理学报, 2017(6): 2172-2180. |

TAYLOR Michael, YIN An. Active Structures of the Himalayan-Tibetan Orogen and Their Relationships to Earthquake Distribution, Contemporary Strain Field, and Cenozoic Volcanism[J]. Geosphere, 2009, 5(3): 199-214. DOI:10.1130/GES00217.1 |

ZHAO L S, Helmberger D V. Source estimation from broadband regional seismograms[J]. Bull Seismol Soc Am, 1994, 84(1): 91-104. |

ZHU L P, Helmberger D V. Advancement in Source Estimation Techniques Using Broadband Regional Seismograms[J]. Bull Seismol Soc Am, 1996, 86(5): 1634-1641. DOI:10.1785/BSSA0860051634 |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42