2. 中国昆明 650224 云南省地震局

2. Yunnan Earthquake Agency, Kunming 650224, China

潮汐应力为日、月引潮力在地球内部形成的周期变化的应力,其积累速率比构造应力大2个数量级(Heaton,1975;李金等,2011)。同时,潮汐应力对地球内部不断重复作用,这种潮汐的振荡性质,而非潮汐振幅,在潮汐应力触发中可能起到更重要的作用(Lockner et al,1999)。国内外针对潮汐应力触发地震的问题进行了一系列研究。如利用震源机制等地震基本参数,研究引潮力及潮汐应力分量对地震的触发作用(吴小平等,2005;解朝娣等,2015),以及结合统计方法如Schuster检验等,论证地震发生时刻与潮汐之间的关系等(Schuster,1897;李金等,2011),而上述研究均是在保证震源机制解完整性的前提下进行的(蒋海昆,2010)。另外,更直观有效的研究是分析地震与月相间的关系,利用简单统计方法获得震前区域小震调制特征,从而预测发震时刻及位置。秦保燕等(1986)引入了小震调制比的概念,以其表征强震前小震活动频次在朔望大潮期间(调制期)异常的现象。苏鸾声(1995)研究表明,小震调制比对大震前区域应力强化过程的反应更敏感,这在时间上可为震情趋势分析提供较可靠的依据。而利用由调制作用所诱发的小震活动图像寻找高应力集中区,则可以进行中强震位置的预报(秦保燕等,1994)。强震背景下,固体潮调制作用可引发小规模失稳破裂,从而导致调制地震增多,使得地震调制比异常。因此,震前受调制地震的数量变化可以反映当前的应力状态,对地震预报有一定的意义(郭增建,1995;张国民等,2001)。王炜等(2001)研究表明,华北地区中强地震前1—3 a未来震中周围通常出现调制比异常区。李永莉等(2002, 2004)研究发现,云南地区调制异常区为中强震连发的主体区域,震前1—3 a出现调制比高值异常。汪翠枝等(2010)分析认为,调制地震方法对川滇地区MS≥6.0地震预测效果较显著,调制地震非稳态震兆持续时间越长,震级可能会越大。韩颜颜等(2017)发现,强震多发生在高值异常集中区及周围区域,异常区域范围大小可能与地震强度间有一定相关性。因此,小震调制特征分析可用于强震预测研究中。

云南地处青藏高原东南侧,受到板块挤压作用,地质构造背景复杂,强烈的构造运动使得云南成为强震活动的主要区域之一。通过研究云南1973—2014年MS≥6.0地震前小震调制比的时空演化特征,提取震前异常的判别指标用于地震跟踪判定,这对于云南MS≥6.0地震的预测无疑具有指导意义。

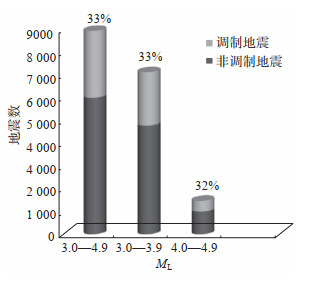

1 资料和方法所用资料为1973—2014年云南地区(21°—29°N,97°—106°E)ML≥3.0地震目录,并对M≥5.0地震序列的余震进行了剔除。按照小震调制比的概念,取朔、望前后5天为调制时段,该时段占全月时长的33%。基于上述目录,统计云南地区所有ML 3.0—4.9地震数,结果显示发生在调制期内的地震数占地震总数的33%(图 1)。因此,在进行调制比时空扫描时,取调制比Rm>0.33为异常阈值,空间扫描窗长2°,滑动步长1°,时间窗为1 a,滑动步长为1个月。

|

图 1 1973—2014年云南地区ML 3.0—4.9调制地震比例 Fig.1 The proportion of ML 3.0—4.9 modulation earthquake in the Yunnan region from 1973 to 2014 |

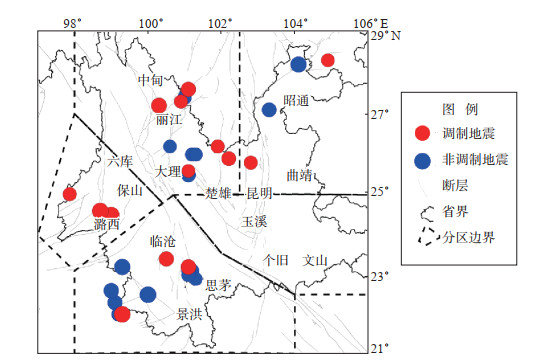

1973—2014年,云南及周边共发生MS≥6.0地震25组(31次),其中,MS 6.0—6.9地震24次,MS 7.0—7.8地震7次(图 2)。25组强震中,发生在调制期内强震有14次,小滇西地区3次地震均为调制地震,滇西北地区9组强震中有6组为调制地震,表明小滇西—滇西北地区强震多发生在调制期内。选取了3组震例进行具体分析,考虑到强震前调制比异常现象的持续,每组震例分析会包括2—3次强震。

|

图 2 1973—2014年云南地区MS≥6.0地震空间分布 Fig.2 Spatial distribution of MS≥6.0 earthquakes in Yunnan region from 1973 to 2014 |

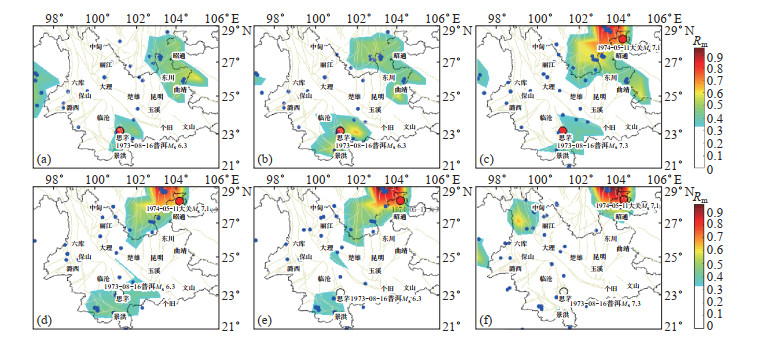

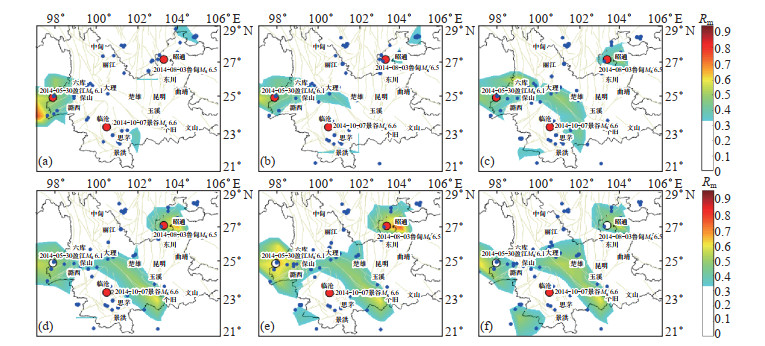

1973年1月以来,调制比异常集中分布在滇东北、滇西南地区[图 3(a)]。滇西南调制比异常持续增强,4月调制比最高达0.67[图 3(b)],之后逐渐减小[图 3(c)],8月在异常区边界,即4月出现最高值的附近发生了普洱MS 6.3地震。滇东北地区持续出现大范围的调制比异常现象,1973年7月调制比出现显著异常高值,达0.7,且异常区面积增大[图 3(c)],之后调制比数值逐渐增大[图 3(d)、3(e)],大关MS 7.1地震震前1个月增大至1.0,异常区重新收缩在震源及周边地区[图 3(f)],1974年5月11日在异常区内调制比显著高值区域的边界发生了大关MS 7.1地震。

|

图 3 1973年普洱MS 6.3、1974年大关MS 7.1地震前后固体潮调制比时空演化过程

(a)1972年2月1日至1973年1月31日;(b)1972年5月1日至1973年4月30日;(c)1972年8月1日至1973年7月31日;(d)1972年11月1日至1973年10月31日;(e)1973年2月1日至1974年1月31日;(f)1973年5月1日至1974年4月30日 强震发生在扫描截止日期后1 a内用红色实心圆表示,在之前1 a内用空心圆表示;蓝色实心圆为ML 3.0—4.9调制地震。下同 Fig.3 The spatio-temporal evolution of earth-tidal modulation ratio before and after the 1973 Puer MS 6.3 and Daguan MS 7.1 earthquakes |

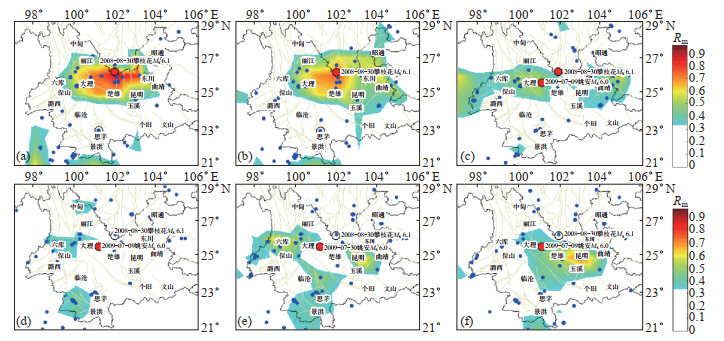

2007年以来川滇交界地区出现大范围的调制比显著高值异常,2007年8月Rm达最大值0.88[图 4(a)],之后开始减小直到发震,异常区面积先增大[图 4(b)]后收缩,震前1个月异常向西南迁移[图 4(c)],2008年8月30日在异常区边界即前期高值异常区附近发生攀枝花MS 6.1地震。攀枝花地震后,西南侧异常先是减弱[图 4(d)],后又在姚安地区出现高值异常围空现象,东西两侧出现显著异常[图 4(e)],且异常区逐渐向中间聚拢收缩,Rm值也持续增大[图 4(f)],2009年7月9日在异常区内即前期异常围空区内发生姚安MS 6.0地震。2000年姚安MS 6.5地震前也出现过东西两侧调制比异常围空,并逐渐向震源区聚拢的现象。研究表明(王长在等,2011),2次姚安地震的发震构造非常相似,震源区附近速度结构存在明显的横向不均匀性,东、西侧为高速体,北侧存在明显的低速体,南侧存在弱低速体,主震发生在高、低速体的过渡带,低速体韧性较强,有利于应力积累,不易产生脆性破裂,因此在应力积累过程中,东西两侧出现调制比异常现象,而南北两侧不明显。孕震晚期,震源区应力水平升高,调制触发作用增强,震源区及周边出现调制异常现象。2次姚安地震临震前调制比高值异常区由西侧迁移到东侧,这可能与2000年姚安MS 6.5地震使东侧产生破裂而成为弱介质区有关,在弱介质区(应力调整单元)内调制小震密度较大,因此,2009年姚安MS 6.0地震前调制比异常高值区在主震震中的东侧。

|

图 4 2008年攀枝花MS 6.1、2009年姚安MS 6.0地震前后固体潮调制比时空演化过程 (a)2006年9月1日至2007年8月31日;(b)2007年3月1日至2008年2月29日;(c)2007年8月1日至2008年7月31日;(d)2007年12月1日至2008年11月30日;(e)2008年4月1日至2009年3月31日;(f)2008年7月1日至2009年6月30日 Fig.4 The spatio-temporal evolution of earth-tidal modulation ratio before and after the 2008 Panzhihua MS 6.1 and Yaoan MS 6.0 earthquakes |

2013年10月小滇西—境外缅甸出现调制比显著高值异常,Rm最大值为0.8[图 5(a)],之后震源区及周边异常持续减弱,并向滇西南地区延伸[图 5(b)],逐渐形成从滇西到滇西南的异常条带,而滇东北鲁甸地区也出现了调制比异常现象[图 5(c)],2014年5月30日在小滇西异常区内发生盈江MS 6.1地震。滇东北地区调制比异常逐渐增强[图 5(d),5(e)],8月3日在异常区内高值边界发生了鲁甸MS 6.5地震。滇西南异常条带依然持续,周边显著异常在该区形成了异常围空区[图 5(f)],此现象一直持续到同年10月7日围空区内发生景谷MS 6.6地震。盈江MS 6.1、鲁甸MS 6.5地震后,震源区依然为调制比异常区,震源区应力场也发生了变化(孙楠等,2017;王光明等,2018),因此,震后调制比持续异常可能与区域应力调整有关。

|

图 5 2014年盈江MS 6.1、鲁甸MS 6.5、景谷MS 6.6地震前后固体潮调制比时空演化过程 (a)2012年11月1日至2013年10月31日;(b)2013年2月1日至2014年1月31日;(c)2013年5月1日至2014年4月30日;(d)2013年7月1日至2014年6月30日;(e)2013年8月1日至2014年7月31日;(f)2013年10月1日至2014年9月30日 Fig.5 The spatio-temporal evolution of earth-tidal modulation ratio before and after the 2014 Yingjiang MS6.1, Ludian MS 6.5 and Jinggu MS 6.6 earthquakes |

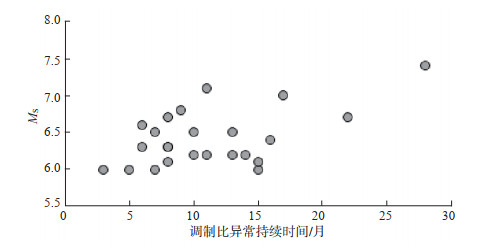

对云南地区1973—2014年25组MS≥6.0地震进行调制比全时空扫描(表 1)。由表 1可见,除1976年龙陵MS 7.3、MS 7.4地震之外,24组强震前均出现调制比异常现象,88%的强震发生在调制比异常现象开始出现后的1.5 a内,异常区内调制比最大值为0.57—1.00,从高值出现到强震发生的时间间隔为0—14个月。临震前,调制比变化特征包括高值—发震、高值—减弱—发震及高值—减弱—消失—发震等类型,其中,7组为高值时发震,其余均为高值后发震;有8组震前震源区异常消失。从调制比异常持续时间与震级间的关系可见(图 6),二者间不存在严格的相关性,但大致存在震级随异常持续时间增加而增大的趋势。

|

图 6 震级与调制比异常持续时间之间的统计关系 Fig.6 The statistical relationship between magnitude and modulation ratio anomaly duration |

| 表 1 云南地区MS≥6.0地震调制比异常变化特征统计 Table 1 Statistics of modulation ratio abnormal variation characteristics of MS≥6.0 earthquakes in Yunnan |

从发震地点来看(表 1),有19次占76%的强震发生在调制比异常区的边界或内部,其中,7次还位于异常区内显著高值附近区域。发生在异常区外的强震,震前异常区位置对震源位置也有指示意义,如1985年禄劝MS 6.2地震,震前异常区沿着震源区发生顺时针旋转,通过不同时段异常区相迭合,可为震源位置预测提供一定指示。

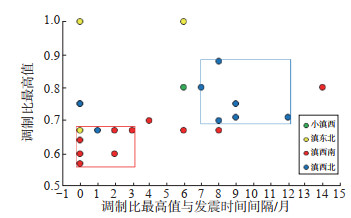

从分区来看(图 7),强震前滇西南地区调制比Rm最高值≥0.57,滇西北、滇东北地区最高值≥0.67。滇西南地区强震多发生在异常区边界,调制比最高值为0.57—0.70,80%强震发生在出现高值后半年内,尤其是3个月内发震的占60%(红色方框内)。滇西北地区强震多发生在异常区内高值附近,除2次姚安地震在出现高值后1个月内发震外,其余7次强震均发生在出现高值后7—12个月内(蓝色方框内),调制比最高值为0.70—0.88,发震时多个强震均表现为震源区调制比异常消失。滇东北地区均为强震前1 a内出现非常显著的高值异常现象,调制比最高值上限可达1.0,且多为调制比高值时异常区内发震。

|

图 7 强震前调制比最高值与从最高值到发震的持续时间之间的统计关系 Fig.7 The statistical relationship between maximum modulation ratio and the period between the time of maximum modulation ratio and earthquake occurrence |

利用调制比时空扫描方法,对1973—2014年云南地区强震前小震调制比时空分布进行动态追踪,发现调制比异常对1.5 a内异常区及周边强震有一定的预测意义,异常区内调制比最高值大于0.57时,强震一般发生在出现最高值时或其后14个月内,震级随异常持续时间的增加大致呈增大趋势,震源位置多在调制比异常区的边界或内部显著高值附近区域。若调制比异常区位置不断变化,可将不同时段异常区相迭合来判断未来可能的震源区。

云南地区地质构造复杂,不同区域所表现出来的调制比异常现象有所不同。小滇西—滇西北地区强震多发生在调制期内。滇西南地区小震调制比异常最高值大于0.57,而滇西北、滇东北以及小滇西地区异常最高值大于0.67。滇西南地区,强震多发生在调制比出现高值后半年内的异常区边界,尤其是出现高值后3个月内。滇西北地区,出现高值后7—12个月为强震优势发震时段,发震时震源区多表现为调制比异常消失,震源位置多集中在异常区内显著高值附近区域。滇东北地区强震前调制比异常现象较相似,均为强震前1 a内震源区及周边出现非常显著的高值异常现象,地震多发生在高值时的异常区内。

云南地区强震前调制比异常扫描中还发现有些地震发生在异常区外,如1985年禄劝MS 6.2地震,震前异常区围绕震源区旋转,对不同时期的异常区进行迭合可对未来震源区位置提供指示。但有些地震并非如此,如1995年武定MS 6.5地震,震前北侧四川境内出现调制比显著高值异常,小滇西异常区也逐渐向北延伸迁移,如果异常区位置相迭合,对武定地震的指示意义并不明确。调制比扫描回溯显示,从小滇西到滇西北的异常为1996年丽江MS 7.0地震的前兆,这包括从小滇西到丽江形成了明显的调制地震条带,而北侧四川境内异常区可能为武定MS 6.5地震的前兆异常。此外,1976年龙陵MS 7.3、MS 7.4地震,震源区及周边未发现调制比异常现象,而从云南地区来看,1975年底出现小震调制比逐渐升高、异常区面积逐渐增大的趋势,且龙陵地震前后中国大陆及邻区发生多次7级以上地震,可能表明该地震对应的是更大尺度的异常现象,以至于在本文针对震源区及周边的尺度上无显著异常现象。另外,云南地区复杂的地质背景,可能会使每次强震前的调制触发作用有所不同。因此,判定未来强震发生的时间和位置,调制比异常分析可以作为一种辅助手段,但更多还需借助地震活动性特征分析以及地球物理观测方法。

感谢: 审稿专家的宝贵建议,感谢中国地震台网中心韩颜颜副研究员为本文提供程序。

郭增建. 调制模式和调制比在地震预报中的意义[J]. 国际地震动态, 1995(3): 1-6. |

韩颜颜, 孟令媛, 刘桂萍, 等. 西北地区中强震前固体潮调制比时空特征分析[J]. 地震学报, 2017, 39(5): 738-750. |

蒋海昆. 5.12汶川8.0级地震序列震后早期趋势判定及有关问题讨论[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(5): 1528-1538. |

李金, 蒋海昆. 潮汐触发地震研究进展综述[J]. 地震, 2011, 31(4): 36-47. |

李永莉, 蔡静观, 曹刻. 云南地区强震活动过程中的调制比、b值[J]. 地震研究, 2002, 25(1): 25-30. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2002.01.005 |

李永莉, 张俊伟, 刘丽芳, 等. 云南地区中强地震连发及其调制比的时空展布特征[J]. 地震研究, 2004, 27(3): 230-236. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2004.03.005 |

秦保燕, 汪进, 姚立珣, 等. 由调制小震法初探中、强地震时空强预报[J]. 地壳形变与地震, 1986, 6(4): 293-304. |

秦保燕, 温增平, 张晓东. 中强地震前小震调制比异常的动态检测与地点预报[J]. 地壳形变与地震, 1994, 14(1): 38-44. |

苏鸾声. 小震调制窗口及其在中期预报中的应用[J]. 地震学报, 1995, 17(1): 41-45. |

孙楠, 高原, 赵小艳, 等. 盈江MS 6.1地震序列近场横波分裂研究[J]. 地震学报, 2017, 39(1): 34-46. |

王长在, 吴建平, 房立华, 等. 2009年姚安地震序列定位及震源区三维P波速度结构研究[J]. 地震学报, 2011, 33(2): 123-133. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2011.02.001 |

汪翠枝, 曹井泉, 郭洪丽, 等. 川滇地区调制/非调制地震短期震兆特征研究[J]. 中国地震, 2010, 26(2): 210-217. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2010.02.009 |

王光明, 赵小艳, 付虹, 等. 2014年鲁甸MS 6.5地震及其强余震序列重定位[J]. 地震学报, 2018, 40(5): 582-594. |

王炜, 宋先月, 谢端, 等. 地震调制比及其在华北地震中期预报中的应用[J]. 地震, 2001, 21(2): 7-12. |

吴小平, 黄雍, 冒蔚, 等. 云南地震的潮汐应力触发机制及相关天体位置图像[J]. 地球物理学报, 2005, 48(3): 574-583. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2005.03.015 |

解朝娣, Lei X L, 吴小平, 等. 潮汐应力对2007年MS 6.4宁洱地震震源断层成核失稳过程的影响[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 45(9): 1409-1420. |

张国民, 李丽, 黎凯武, 等. 强震成组活动与潮汐力调制触发[J]. 中国地震, 2001, 17(2): 110-120. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2001.02.003 |

Heaton T H. Tidal triggering of earthquakes[J]. Geophys J Int, 1975, 43(2): 307-326. DOI:10.1111/j.1365-246X.1975.tb00637.x |

Lockner D A, Beeler N M. Premonitory slip and tidal triggering of earthquakes[J]. J Geophys Res: Solid Earth, 1999, 104(B9): 20133-20151. DOI:10.1029/1999JB900205 |

Schuster A. On lunar and solar periodicities of earthquakes[J]. Proc R Soc London, 1897, 61(369/370/371/372/373/374/375/376/377): 455-465. |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42