对于中强地震前后的震中周边地震活动异常和地球物理观测资料异常的识别和判定一直是地震学家较关注的科学问题之一。地震工作者对一些震兆异常的认识在震前与震后往往不同,尤其是震后回顾分析相关资料时,常会有一些新的认识。因此,震后系统总结某次地震的震兆异常特征无疑对地震预测预报工作是必要的。张国民等(2005)对1966—2001年中国大陆100多个震例进行综合分析,认为前兆异常有地区性的特征,同时具有规律性和复杂性。因此,不断总结每次地震前的地震活动异常和地球物理观测资料异常,逐步丰富震例资料,对于提升有关地震孕育过程的认知是有益的。

据中国地震台网测定,北京时间2016年1月21日1时13分37.65秒,青海省海北藏族自治州门源回族自治县(37.65°N,101.62°E)发生MS 6.4地震,震源深度10 km(http://www.cenc.ac.cn/)。据地震应急现场指挥部消息,截至2016年1月25日14时24分30秒,共监测到888次余震,地震造成10人轻伤,600多户房屋受损(胡朝忠等,2016)。此次地震是甘青地区自2013年7月22日甘肃岷县漳县6.6级地震后发生的最大震级地震,震中距宁夏回族自治区边界230 km。震前宁夏地区的地震活动和地球物理观测资料均出现了较显著的异常。本文对门源MS 6.4地震前宁夏地区的地震活动和地球物理观测资料等进行了回溯性分析与总结,以期为今后区域中强地震的预测预报工作提供参考依据。

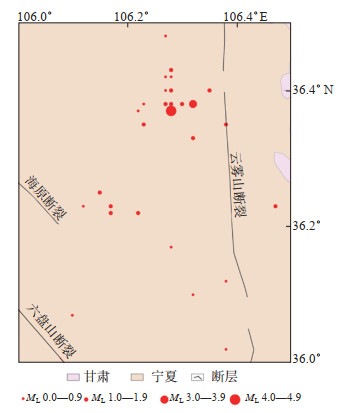

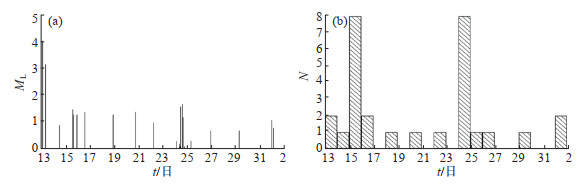

1 测震学异常 1.1 2016年1月13日固原ML 4.1震群2016年1月13日至2月1日,宁夏固原市原州区炭山乡(36°22′N,106°17′E)发生ML 4.1震群(图 1、图 2),震群序列共记录到ML≥0.0地震31次,其中,ML 0.0—0.9地震13次;ML 1.0—1.9地震16次;ML 2.0—2.9地震0次;ML 3.0—3.9地震1次;ML 4.1地震1次。31次地震中8次为单台地震(炭山台),另外23次为可定位地震,且震源均较浅,震源深度为3—10 km。此次地震序列中最大震级地震为ML 4.1地震,其震源深度为6 km;次大震级地震为ML 3.2地震,其震源深度为6 km。

|

图 1 2016年1月13日至2月1日固原ML 4.1震群震中分布 Fig.1 Epicenter distribution of Guyuan ML 4.1 earthquake swarm from January 13 to February 1, 2016 |

|

图 2 2016年1月13日至2月1日固原ML 4.1震群M—t图(a)及日频次(b) Fig.2 M-T diagram and daily frequency chart of Guyuan ML 4.1 earthquake swarm from January 13 to February 1, 2016 |

研究表明,一些震群发生后,在短时间、近距离内往往有中强震发生(李永莉等,2005;杜方等,2007;李滔,2007)。宋治平等(2001)研究了华北地区1970年以来的震群活动后认为,震群活动的迁移性与阶段性对于强震的中期预测具有一定指导意义。此外,前兆性或非前兆性震群的判定指标研究表明,地壳结构和断裂分布的差异可使得不同地区的震群活动具有不同特征(王炜等,1987;陆远忠等,1999;任雪梅等,2016)。

本文在判断此次震群活动是否为前兆震群时,计算了该震群的U、F、ρ、K、h、b值以及各种参数的组合(表 1),发现该震群U、F、K、b等4个参数满足非前兆震群的判定指标,只有ρ和h两个参数满足前兆震群判定指标。另外,又通过4种参数组合来进一步分析震群类型,发现U—K型、U—ρ型、K—ρ型、U—K—ρ型等4种组合都是非典型前兆震群。综合分析认为,从各参数指标来看该震群为非前兆震群。

| 表 1 2016年1月13日固原ML 4.1震群前兆参数指标 Table 1 Precursory parameters of Guyuan ML 4.1 earthquake swarm on January 13, 2016 |

然而,固原ML 4.1震群发生在青藏块体东北缘与鄂尔多斯台地的过渡带内(图 3),门源MS 6.4地震发生在祁连地块的北缘,2次事件均发生在青藏块体东北缘的前缘部位,主要受青藏块体NE向的推挤作用,这与固原ML 4.1地震(图 4)和门源MS 6.4地震(胡朝忠等,2016;李晓峰,2017;尹欣欣等,2018)震源机制解显示的NE向主压应力方向一致。地震活动性分析中发现,1970年以来门源地区地壳孕震强度为6级左右,固原炭山地区地壳孕震强度为5级左右,表明前者岩石强度较后者大得多。因此,在青藏块体NE向的推挤作用下,首先触发岩石强度较弱的固原炭山地区发生ML 4.1小震群活动,而后发生门源MS 6.4地震(二者震中相距440 km,发震时间相差8天)。同样,1986年7月14—16日固原炭山地区接连发生8次ML≥2.0地震,随后10天内发生了1986年8月26日门源6.5级地震。从这2次门源地震和固原小震的发展来看,固原小震窗口与门源地震间有较好的对应关系,固原小震窗口对门源地区中强地震有一定的触发作用。

|

图 3 门源MS 6.4地震、固原ML 4.1震群震中 Fig.3 Distribution of the Menyuan MS 6.4 earthquake and Guyuan ML 4.1 earthquake swarm |

|

图 4 2016年1月13日固原ML 4.1地震波形拟合和震源机制解随深度的变化 图(a)为理论波形与(红)与观测波形(黑)拟合,波形左侧上面一行为震中距,中间一行为台站代码,下面一行为方位角,波形下方的两行数字分别为理论波形相对于观测波形的移动时间(s)及二者相关系数(%);图(b)为不同震源深度下搜索的震源机制解所对应的误差,当深度为9.5 km时,误差最小,即为最佳解 Fig.4 Waveform fitting of Guyuan ML 4.1 earthquake on January 13 2016 and variation of focal mechanism solution with depth |

从以上动力分析来看,使得固原ML 4.1震群应为前兆震群,对门源MS 6.4地震具有一定的指示意义。

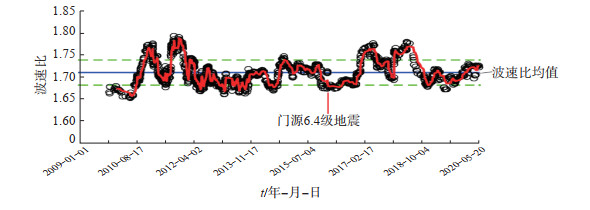

1.2 波速比李善邦(1981)认为:“当震源物理状态发生改变时,震源区岩石的弹性必然受其影响,使地震波通过时速度发生改变而产生波速异常”。近年来,随着地震观测技术的不断改进和台站布设密度的增加,以及震相数据的不断积累和判读精度的提高,利用区域数字地震台网震相数据分析中强地震前后波速比变化特征的研究多见报道(黎明晓等,2006;王琳瑛等,2014)。本文收集整理了2009—2020年产出的地震直达波震相数据,利用单台多震和达法计算了门源MS 6.4地震前后震中附近的测震台站波速比。计算约束条件为:相关系数R≥0.95;计算样本地震次数N = 50;波速比误差估计γ≤0.05;tS-P≤20。

图 5为龙羊峡地震台波速比变化情况。由图 5可见,门源MS 6.4地震前该台站出现了较稳定的波速比低值异常变化,波速比低值异常过程中发震,震后波速比逐步恢复正常。

|

图 5 龙羊峡地震台波速比随时间的变化 Fig.5 Time variation curve of wave velocity ratio at the Longyangxia Seismic Station |

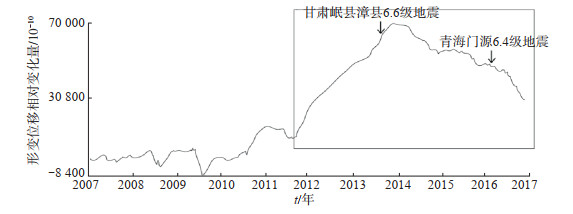

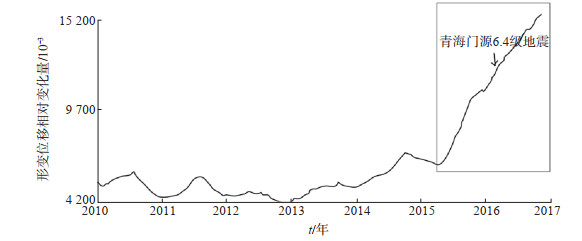

2007—2016年泾源地震台伸缩仪EW向形变位移相对变化量日均值(图 6)显示,2007—2010年变化基本平稳,2011年11月开始出现持续上升,存在明显的张性趋势性异常,数据上升变化期间发生了2013年甘肃岷县漳县6.6级地震。随后,2013年11月出现反向持续压性变化,其中,2014—2016年下降速率缓慢,每年同期变化形态基本一致,该下降过程中发生了2016年青海门源MS 6.4地震。该测点距门源MS 6.4地震震中约480 km。该测项趋势性下降变化异常应与门源MS 6.4地震间存在一定的对应关系。

|

图 6 2007—2016年泾源地震台伸缩仪EW向形变位移相对变化量日均值 Fig.6 The daily mean curve of EW direction of Jingyuan extensometer from 2007 to 2016 |

2007—2016年泾源地震台伸缩仪NS向形变位移相对变化量日均值(图 7)显示,2007—2010年呈缓慢下降变化,2011年转折并呈缓慢上升趋势;2012年1月开始小幅下降,速率缓慢,5月后反向,年变化幅度偏小,存在破年变异常。2012年5月后持续上升,显示明显的张性变化,分析认为该变化为趋势性异常。随后,相继发生2013年岷县漳县6.6级地震和2016年青海门源MS 6.4地震。该测项趋势性变化异常在2013年岷县漳县6.6级地震后仍持续,认为应与门源MS 6.4地震间存在一定的对应关系。

|

图 7 2007—2016年泾源地震台伸缩仪NS向形变位移相对变化量日均值 Fig.7 The daily mean curve of NS direction of Jingyuan extensometer from 2007 to 2016 |

2015年4月开始,泾源地震台形变垂直摆NS向形变位移相对变化量日均值上升速率较快,上升幅度约为往年同期的2倍,存在破年变异常(图 8)。2016年3月中国地震局形变学科管理组牵头进行现场核实,结合该测项潮汐参数、周边区域形变异常以及GNSS资料,综合分析认为,异常信度较高,与门源MS 6.4地震间存在一定的对应关系。

|

图 8 2010—2016年泾源地震台垂直摆NS向形变位移相对变化量日均值 Fig.8 The daily mean curve of NS direction of Jingyuan vertical pendulum from 2010 to 2016 |

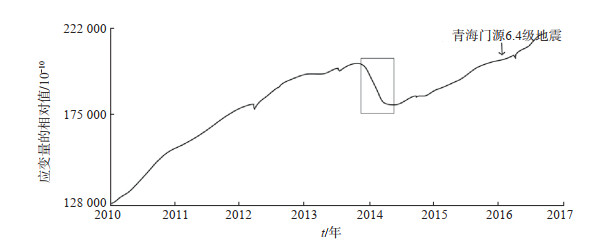

2010—2016年海原地震台小山钻孔应变第二分量日均值(图 9)显示,2013年12月6日出现反向变化,由张性变化转为压性变化,且压性速率较快,存在异常变化;2014年5月恢复张性变化,速率与2013年12月以前基本一致。之后,发生2016年青海门源MS 6.4地震。该测点距门源MS 6.4地震震中约380 km。该测项异常应与门源MS 6.4地震间存在一定的对应关系。

|

图 9 2010—2016年海原地震台小山钻孔应变第二分量日均值 Fig.9 The daily mean value curve of the second component of borehole strain in Xiaoshan, Haiyuan from 2010 to 2016 |

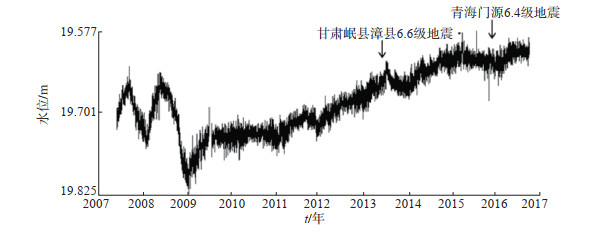

海原地震台甘盐池井位于海原断裂附近,其水位存在较规律的年变化,即春季上升,秋冬季下降,年变化幅度约为8 cm。2009年6月季度检查后,水位探头出现故障,厂家维修后于7月21日重新架设,之后水位基本持平。季度检查数据显示数据变化真实可靠。2011年3月水位开始缓慢上升,累计上升幅度约14 cm,存在破年变异常(图 10)。在持续上升期间先后发生2013年甘肃岷县漳县6.6级地震和2016年青海门源MS 6.4地震。该测点距门源6.4级地震震中约350 km。该趋势性异常应与门源MS 6.4地震间存在一定的对应关系。

|

图 10 2007—2016年海原地震台甘盐池井水位整点值 Fig.10 The hourly sampled value curve of Haiyuan Ganyanchi well water level from 2007 to 2016 |

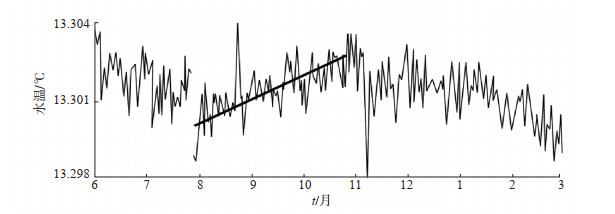

海原地震台甘盐池井水温正常变化形态为年度周期性趋势性下降(图 11)。根据以往震例回顾,出现转折上升变化时往往在青藏块体东北缘发生6级以上强震。2015年8月,甘盐池井水温日均值出现趋势性转折上升,11月初恢复下降变化,2016年1月21日发生门源MS 6.4地震,地震发生在转折上升(8—11月)恢复后约2个月,该变化与以往震例震前变化形态类似。

|

图 11 2015年6月至2016年2月海原地震台甘盐池井水温日均值 Fig.11 The daily mean water temperature curve of Ganyanchi well in Haiyuan from June 2015 to February 2016 |

通过对2016年1月21日青海门源MS 6.4地震前宁夏境内出现的测震学异常、地球物理观测资料异常的梳理,发现震前存在测震学异常2项;地球物理观测资料异常6项,其中,形变异常4项,地下流体异常2项。这些异常多为中长期异常,测震学异常和甘盐池井水温异常为短期异常,无临震异常出现。

(1)分析1986年门源6.5级地震和2016年门源MS 6.4地震前固原炭山地区的地震活动后认为,固原ML 4.1震群应为前兆震群,对门源MS 6.4地震具有一定的指示意义。

(2)门源MS 6.4地震震中周围500 km范围内有3个测震台站(DUL、LYX和MAD)震前出现了较稳定的波速比低值异常变化,波速比低值异常过程中发震,震后波速比逐步恢复正常。另外,都兰地震台(DUL)2019年1月再次出现的波速比异常应与张掖5.0级地震间存在对应关系。

泾源地震台伸缩仪EW、NS向形变位移相对变化量,泾源地震台垂直摆NS向形变位移相对变化量以及海原地震台小山应变第二分量、甘盐池井水位等在门源MS 6.4地震前均出现不同程度的中长期异常。

(4)2015年8月,海原地震台甘盐池井水温出现趋势性转折上升,11月初恢复下降变化,2016年1月21日发生青海门源MS 6.4地震,地震发生在地震发生在转折上升(8—11月)后约2个月。该变化与以往震例震前变化形态类似。

杜方, 吴江. 西南地区前兆震群以及显著地震与区域强震的时空特征[J]. 四川地震, 2007(1): 14-20. DOI:10.3969/j.issn.1001-8115.2007.01.004 |

胡朝忠, 杨攀新, 李智敏, 等. 2016年1月21日青海门源6.4级地震的发震机制探讨[J]. 地球物理学报, 2016, 59(5): 1637-1646. |

黎明晓, 刘杰. 云南地区地震序列的波速比(vP/vS)异常的研究[J]. 地震, 2006, 26(1): 26-34. |

李滔. 滇西地区前兆震群参数的主成分分析[J]. 地震研究, 2007, 30(1): 24-28. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2007.01.005 |

李晓峰. 2016年1月21日青海门源MS 6.4地震震源机制解及发震构造初步探讨[J]. 地震工程学报, 2017, 39(4): 657-661. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2017.04.0657 |

李善邦. 中国地震[M]. 北京: 地震出版社, 1981: 522.

|

李永莉, 刘丽芳, 苏有锦, 等. 川滇地区前兆震群参数指标及其区域分布[J]. 地震研究, 2005, 28(1): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2005.01.004 |

陆远忠, 阎利军, 郭若眉. 用于中短期地震预报的一些地震活动性参量相关性讨论[J]. 地震, 1999, 19(1): 11-18. DOI:10.3969/j.issn.1000-3274.1999.01.002 |

任雪梅, 蔡新华, 盛菊琴. 宁夏及邻区震群的前兆性分析[J]. 中国地震, 2016, 32(4): 738-746. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2016.04.017 |

宋治平, 徐平, 薛艳. 华北地区震群活动的阶段性特征[J]. 地震, 2001, 21(1): 47-52. |

王林瑛, 李艳娥, 郑需要, 等. 芦山MS 7.0强震前单台波速比变化特征研究[J]. 地震学报, 2014, 36(1): 42-58. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2014.01.004 |

王炜, 杨德志. 利用Weibull分布研究华北地区前兆震群的特征[J]. 中国地震, 1987, 3(4): 13-21. |

尹欣欣, 赵林林, 杨立明, 等. 青海门源MS 6.4地震震源机制解与震源深度研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2018, 38(6): 624-628. |

张国民, 张晓东, 吴荣辉, 等. 地震预报回顾与展望[J]. 国际地震动态, 2005(5): 39-53. DOI:10.3969/j.issn.0253-4975.2005.05.008 |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42