地震的发生是某一区域应力集中,震源区岩石介质发生剪切变形并达到一定程度时发生快速破裂错动的结果。应力降表征地震发生瞬间错动时位错面上的应力变化,通过研究应力降可以了解地震发生过程中的构造应力释放水平。对地震主震前后应力降变化的研究已有报道,韦士忠等(1992)认为,1989年山西大同MS 6.1地震前,小震应力降明显升高,震后恢复正常,震前、震后应力降的变化与应力变化有关;胡秀敏等(2007)对广东及邻区地震的研究显示,应力降与震级间存在统计学正相关关系;秦嘉政等(2005)对2001年施甸MS 5.9地震序列的研究认为,前震序列的平均应力降比余震序列高1倍;郑建常等(2008)对2003年青岛崂山ML 4.1地震的研究认为,余震序列的应力降远小于主震。梁秀英(1985)通过研究应力降变化与大震的时空相关性,发现大震前该地区中小地震的应力降普遍较低。张天中等(2000)的研究结果表明,地震主震发生前约1年的时间内在震中周围地区会发生多次高应力降地震,主震发生后应力降相对下降。由此可见,地震前应力降的变化具有一定的地球物理意义。计算中小地震应力降的方法有多种,常用的一种是在时间域根据初动半周期和初动振幅进行计算;另一种是在频率域通过波谱分析求解应力降,而数字记录仪的更新换代,为在频率域计算应力降提供了便利,并且在很大程度上提高了精度。多年来,国内外研究者利用地震波在应力降方面开展了许多工作,如赵翠萍等(2011)研究发现,应力降与震级间存在正相关性,即随着震级增大,应力降呈升高趋势。

张家口—渤海地震带(简称张—渤地震带)自西北向东南分别由张家口断裂、新保安—沙城断裂、施庄断裂、孙河—南口断裂、永定河断裂、廊坊—武清断裂、宝坻断裂、蓟运河断裂和海西断裂等组成,经河北,穿北京、天津延至渤海,大致走向WNW,长约600 km,宽十几至数十千米。1976年唐山7.8级、1975年海城7.3级地震,尤其是2014年9月6日河北涿鹿4.7级、2010年4月4日山西阳高4.9级、2012年5月28日河北唐山5.1级地震,均发生在该断裂带附近,该区域中小地震活动相对活跃。因此,对张—渤地震带应力降进行研究可为探究该地区地震特性提供依据,同时也可为该地区的震情监测和中短期乃至临震地震预测提供一定的帮助。

1 方法对河北数字地震台网记录的地震波形进行识别,应用MATLAB对数据进行处理。在测定时,可以用S波,也可以用Lg波,但鉴于Brune(1970)震源模型是由S波导出的,将其推广至Lg波来测定稍复杂些,因此,尽可能使用S波记录测定相关参数,S波取值从起始到S波最大值至S波衰减。

根据Brune(1970)模型,有下述关系式

| $ {M_0} = \frac{{4{\rm{ \mathsf{ π} }}\rho rv_{\rm{S}}^3{\Omega _0}}}{R} $ | (1) |

| $ {r = \frac{{2.34{v_{\rm{S}}}}}{{2{\rm{ \mathsf{ π} }}{f_0}}}} $ | (2) |

| $ {\Delta \sigma = \frac{{7{M_0}}}{{16{r^3}}}} $ | (3) |

| $ {R = \sqrt {\frac{2}{5}} = 0.63} $ | (4) |

其中,M0为地震矩;ρ为介质密度;r为震源的等效圆位错半径;vS为S波速度;Ω0为零频幅值;R为震源辐射图像因子,由于没有每次地震的断层面解,所以取波的平均值,即S,另,由于参与计算的台站位于不同方位,计算结果为多台平均,这可有效消除S波辐射图形影响;f0为拐角频率;Δσ为应力降。

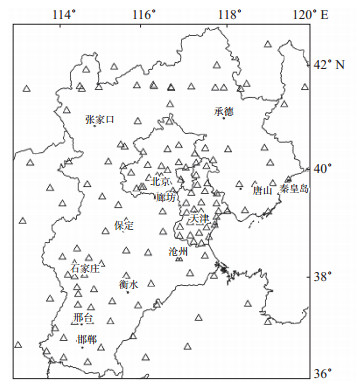

2 资料为保证数据的质量,对原始数据进行筛选,根据河北数字化地震遥测台网(图 1)的地震记录,选取张—渤地震带(39.50°—42.05°N,113°—120°E)地区2008—2018年ML≥2.0台站观测报告地震目录、震相数据,得到1 220条目录,震中分布如图 2所示。其中,2.0≤ML≤2.9地震1 084个,占88.85%,3.0≤ML≤3.9地震122个,占10%,ML≥4.0地震14个,占1.15%。最大震级地震是2012年5月28日唐山ML 5.1地震。

|

图 1 河北数字化地震台网台站分布 三角形为台站 Fig.1 Spatial distribution of the Hebei digital seismic network stations |

|

图 2 张—渤地震带地区1 220个ML≥2.0地震分布 Fig.2 Dstribution of 1 220 ML≥2.0 earthquakes in the Zhangbo seismic belt |

利用S波数据进行分析,对每个记录进行波谱资料处理,用于张—渤地震带地区地震应力降时空分布特征研究。

3.1 张—渤地震带地区地震应力降基本特征张—渤地震带地区2008—2018年ML≥2.0地震的应力降Δσ为0.10—7.40 MPa,其中,Δσ≤1.00 MPa的地震有306个,占60%;1.00 MPa<Δσ≤5.00 MPa的地震有190个,占37.25%;5.00 MPa<Δσ≤10.00 MPa的地震有14个,占2.75%。

张渤地震带地区ML≥2.0地震应力降优势分布为Δσ<1.00 MPa,平均值为0.60 MPa。通常认为,应力降Δσ<1.00 MPa时为低应力降,其中,2013年12月2日河北蔚县ML 2.8地震的应力降最小,为0.01 MPa;2012年6月8日天津宝坻ML 4.4地震的应力降最大,为7.40 MPa。

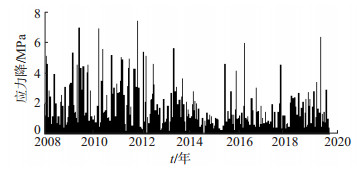

3.2 应力降随时间的变化将张—渤地震带地区地震应力降计算结果绘制时间序列图(图 3)。从图 3可见,中小震应力降随时间而发生变化。地质构造的不同只可能引起应力降在空间上的变化,不大可能引起应力降随时间的变化。因此,我们认为应力降随时间的变化很可能反应了应力状态随时间的变化。这种应力降变化由应力积累加速引起的介质物理、化学性质改变所引起。

|

图 3 张—渤地震带地区地震应力降时间序列 Fig.3 Time-series curve of stress drop in the Zhangbo seismic belt |

张—渤地震带地区中小地震活动和应力降变化具有分段活动性(表 1)。由表 1可见,活动断裂几何结构和活动性发生变化,表明张—渤断裂带对中小地震活动的控制作用较强。

| 表 1 2009—2018年地震平均应力降 Table 1 Average stress drop values of earthquakes in 2009—2018 |

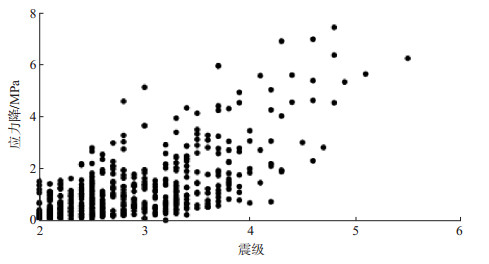

图 4为应力降随震级的变化。由图 4可见,当震级一定时,应力降的变化范围较大,最低值和最高值可相差5—15倍,显然这不是误差影响的结果。由此看来,张—渤地震带地区相同震级地震的应力降确实明显不同。我们认为这可能是由于应力降与震源区的介质环境和应力状态有关。张—渤地震带地区范围较大,各地的地壳地质构造,活动断层的强弱、分布和走向,介质Q值都有所不同,因此,应力积累速度和应力大小也会不同。在不同介质环境、应力状态下发生的相同震级地震的应力降可能会明显不同。

|

图 4 应力降随震级的变化 Fig.4 Variation of stress drop with the earthquake magnitude |

中小地震应力降与地震震级有关,但由于应力降水平与区域应力状态密切相关,所以尽管有些地震震级相同,但其应力降却可能各不相同。张—渤地震带地区2.0≤ML≤2.9地震应力降平均值为0.72 MPa,3.0≤ML≤3.9地震为1.54 MPa,ML≥4.0地震为4.00 MPa。从应力降平均值来看,其数值与震级间存在正相关,即随震级的增加应力降增大。但是具体到每一个地震,应力降与震级间则呈现多重标度关系,即在不同的震级范围内,分别呈现正相关和无关的现象。

3.4 应力降空间分布特征张—渤地震带地区地震应力降空间分布如图 5所示。图 5很明显呈现出4个小区。Ⅰ区为京西北—晋冀蒙3省交界区(39.5°—42.0°N,112°—116°E),此区历史上曾发生过多次6级以上地震,近年小震活动较频繁,此区一级活断层多,且NE、EW向断层交汇,介质Q值为300—400,非均匀性较强,该区有211次地震,占总数的35.34%,应力降变化范围0.11 MPa<Δσ≤4.60 MPa,平均值为0.85 MPa。Ⅱ区为北京东北地区(40°—42°N,116°—119°E),此区历史上没有发生过大地震,近年有些小震发生,此区断层均活动不显著,且走向一致为EW向,介质Q值稍高,约为450—550,该区有75次地震,占总数的12.56%,应力降变化范围0.07 MPa<Δσ≤5.92 MPa,平均值为1.33 MPa。Ⅲ区为北京附近地区(39.5°—41.0°N,115.0°—117.5°E),这是一个与Ⅰ、Ⅱ区有部分重叠的地区,是为加强监视北京附近震情而划出来的。此区历史上曾发生过多次大地震,近年小震较多,此区一级活断层较多,且交错分布,介质Q值稍低,约为350—450,在通州至宝坻一带有1个低Q值区,该区有172次地震,占总数的28.81%,应力降变化范围0.42 MPa<Δσ≤7.40 MPa,平均值为1.05 MPa。Ⅳ区为唐山地区(39.5°—40.5°N,117.5°—120.0°E),自1976年唐山大地震后,余震一直较频繁,此区恰位于唐山断裂带上,介质Q值稍低,约为300—400,该区有262次地震,占总数的43.89%,应力降变化范围0.08 MPa<Δσ≤6.87 MPa,平均值为1.36 MPa。综上所述,以上各区在断层分布、走向、Q值高低和地震分布等方面各具特色。

|

图 5 张—渤地震带地区地震应力降空间分布 Fig.5 Spatial distribution of stress drop in the Zhangjiakou-Bohai seismic belt |

震源位置的精度主要受台网布局、震相判定、地震波到时读数精度和地壳速度结构模型等的影响(Pavlis,1986)。本文通过计算重新得到张—渤地震带地区ML≥2.0地震的定位结果,结果表明:重新定位前,没有得到深度的地震有1.1%,震源深度主要分布在0—31.0 km;重新定位后,未得到深度的地震仅有0.6%,震源深度主要分布在0—24.3 km,平均值为7.8 km,且大多数地震(约为94.8%)发生在1.0—15.0 km的上地壳内(图 6)。

|

图 6 应力降随震源深度的变化 Fig.6 Variation of stress drop with depth |

(1)张渤地震带地区ML≥2.0中小地震应力降随时间的变化可能与介质应力状态的变化有关,即应力降可能与应力有关。

(2)张—渤地震带地区地震应力降随震级的增加而出现的不用尺度的变化,反映出该地区可能存在具有一定特征的破裂尺度,这使得临界震级两侧地震的应力降随震级的增加而出现不同尺度的变化。2.0≤ML≤2.9地震应力降平均值为0.72 MPa,3.0≤ML≤3.9地震为1.54 MPa,ML≥4.0地震为4.00 MPa。

(3)张—渤地震带地区中小地震应力降的空间分布与地壳的地质构造,活断层的强弱、分布、走向,介质非均匀性密切相关,这说明应力降与震源区的介质性质有关;该区域应力降优势分布为0.70—3.00 MPa,约占52%。

(4)张—渤地震带地区中小地震大多发生在0—15.0 km的上地壳内,应力降高值(7.40 MPa)地震震源位于上地壳中深度为16.0 km处。

胡秀敏, 康英. 广东及其邻近区域中小地震应力降研究[J]. 华南地震, 2007, 27(3): 79-86. |

梁秀英. 云南地震的震源参数特征[J]. 地震研究, 1985, 8(4): 439-449. |

秦嘉政, 钱晓东, 叶建庆. 2001年施甸MS 5.9地震序列的震源参数研究[J]. 地震学报, 2005, 27(3): 250-259. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2005.03.002 |

韦士忠, 李玉萍. 大同地震前后介质Q值和小震震源参数的变化[J]. 地震, 1992, 26(2): 30-38. |

张天中, 马云生, 黄蓉良, 等. 1995年陡河地震前后小震震源参数及其相互关系[J]. 地震学报, 2000, 22(3): 233-240. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2000.03.002 |

赵翠萍, 陈章立, 华卫, 等. 中国大陆主要地震活动区中小地震震源参数研究[J]. 地球物理学报, 2011, 54(6): 1478-1489. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.06.007 |

郑建常, 潘元生, 万连初, 等. 青岛崂山ML 4.1地震序列应力降变化研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2008, 29(4): 17-23. |

Brune J N. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes[J]. J Geophys Res, 1970, 75: 4997-5009. DOI:10.1029/JB075i026p04997 |

Pavlis G L. Appraising earthquake hypocenter location errors: acomplete, practical approach for single-event locations[J]. Bull Seismol Soc Am, 1986, 76(6): 1699-1710. |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42