NORSAR英文全称为Norwegian Seismic Array,中文翻译为挪威地震研究中心,也是挪威地震台阵的英文简称,它是国际公认的、独立的、非营利性的地球科学研究基金会,其核心业务是地震学和应用地球物理学研究以及相关软件开发。在过去50年里,NORSAR在自动数据处理和地震分析前沿方法方面做出了贡献,早在20世纪80年代,中国国家地震局即远赴挪威对NORSAR进行考察。

NORSAR的起源可以追溯到1968年6月15日挪威和美国之间的政府协议。该协议规定,在挪威南部安装和操作大孔径地震台阵,并规定用于地震研究和试验,为NORSAR进行禁核试监测活动创造了出发点。1999年,NORSAR被指定为挪威国家数据中心(NDC),用于核查全球各国对《全面禁止核试验条约》(CTBT)的遵守情况。多年来禁核试监测活动有了较大发展,至今仍为NORSAR工作的一个关键领域。早期,其工作重点是优化处理来自新的大孔径NORSAR台阵的数据,并用于地震研究。在NORSAR建立的研究小组很快获得国际承认,多年来在禁止核试验监测的关键领域,如与地震事件的探测、定位和特征描述等有关研究方面,保持着卓越声誉。NORSAR还发展了地震台阵结构专业知识,如:以最佳地探测弱地震事件以及在设计和建造可靠地震台和阵列以实现连续、可靠和自动操作方面的工程知识。NORSAR为全面禁核试条约网络设置的监测设施位于Hedmark(挪威南部)、Troms和Finnmark(挪威北部)以及斯比次卑尔根岛和扬·马延岛。

为了借鉴NORSAR的先进经验,对其研究布局进行调研,调研内容主要来自NORSAR官方网站,并参考了其他文献(这些文献均来自早期,近些年无文献可参考),对于考证其中的一些问题有借鉴意义。本文重点介绍了NORSAR在地震学和核爆炸方面的研究内容,并简要介绍了NOREES台阵。

1 NORSAR的研究布局作为挪威独立研究机构的一员,NORSAR的任务是提供与贸易和工业、公共部门及整个社会相关的高质量应用研究成果。NORSAR还为在挪威重点领域使用的新知识作出贡献,促进创新,特别是将基础研究和应用研究联系起来,涉及4个研究方向。

(1)地震学和核爆炸研究。自1968年成立以来,NORSAR致力于地震学和核爆炸监测研究。随着挪威大陆斯匹次卑尔根岛和扬马延岛地震监测台站的建设,该项研究对《全面禁止核试验条约》全球核查制度的技术组成部分作出了重大贡献。

(2)微地震研究。基于地震学领域的多年研究,NORSAR发展了一系列新的研究和业务领域,如地震危险和风险评估、地震和不稳定岩坡监测、地球地壳结构测绘等,其正在研发观察和分析(微)小地震的新方法,以用于监测和管理地质二氧化碳储存、大坝、地热设施、矿山和核废料储存设施。

(3)石油和天然气部门的软件开发。NORSAR地震勘探方法的研究发明正进一步发展成一套新的软件产品,现已广泛用于新的和现有油气田的勘探。

(4)天气及气候研究。NORSAR正在寻求固体地震波传播(地震学)的新应用。NORSAR引进次声(大气中长周期声波)技术用于全面禁试条约核查工作,在挪威北部巴尔多福斯建立先进的全面禁试次声监测站,并启动次声技术的天气和气候研究项目,且将冰冻圈(即地球表面的冰冻部分)中地震波传播的的观测和分析囊括其中。在北极和南极地区部署的NORSAR站的观测结果令人拭目以待。

2 地震学和核爆炸研究地震学和核爆炸研究是NORSAR的4个研究方向之一。NORSAR为此设置了一个国家数据中心,用于监测地震、次声、放射性核素,并负责产出地震事件公告。

(1)国家数据中心。1999年,挪威当局指定NORSAR为挪威的国家数据中心(NDC),处理与CTBT有关的技术事务。挪威的NDC利用NORSAR地震局的基础设施和人力资源,对测试禁令内容进行全球监控。

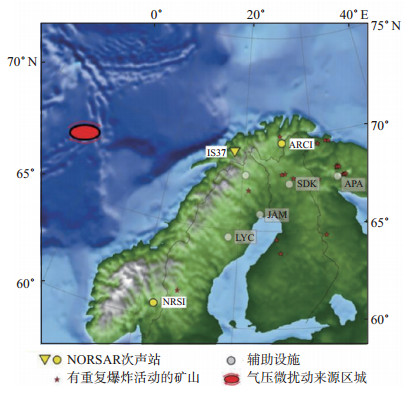

挪威NDC主要任务和职能如下:①NORSAR与维也纳全面禁止核试验条约组织(CTBTO)筹备委员会的技术秘书处合作,促进在挪威本土建立全面禁核试条约核查制度的国际监测系统(下文简称IMS)站,开展运行和维护工作,并及时将数据传送到位于维也纳的国际数据中心;②挪威的IMS站(图 1)位于环境严酷的北极,设施操作对NDC工作人员是一个大挑战。此项工作的重点和难点在于,保障数据记录的规律性和数据及时传输到IDC,以及数据的质量和完整性。为此,NDC采用内部质量保证系统,以确保工作站操作达到IMS标准;③挪威NDC定期接收IDC的信息(包含其对IMS数据的分析结果),其中重要信息有每日审查事件公报,此为国际数据中心监测和定位的地震事件清单,作为对该信息的补充,其会发布自己的地震公报,其中之一是欧洲北极地区事件的区域性公报,同样使用来自该地区非IMS站点的数据,并包含REBs之外的事件信息。NDC的一项关键职能是,对该国特别感兴趣的事件进行独立评估,并向挪威当局通报。此项工作的开展大量使用地震数据档案,包括1970年以来的地震、核爆炸和非核爆炸数字记录;④NORSAR就IDC发现和定位的事件性质向挪威当局提供咨询,此项任务为国家问题;⑤NORSR支持挪威当局在CTBTO政策制定机构会议上进行技术讨论。自1997年以来,NORSAR的员工在组织CTBTO的核查工作中担任领导角色。

|

图 1 挪威IDC的IMS监测台站分布 Fig.1 Distribution of IMS monitoring stations of IDC in Norway |

(2)地震监测。地震监测是《全面禁止核试验条约》核查制度采用的2种波形技术之一。NDC在《全面禁核试条约》职责范围内的目标之一是,利用地震监测技术,监测并定位地下核爆炸。

IMS系统有主要和辅助2个全球地震网,其骨干是由50个主要地震台站组成的网络。这些监测站持续不断地向国际数据中心传送数据,并提供全世界地震事件的探测信息。其中,挪威本土分布2个站点:南部Hamar附近的PS27站(站号NOA)和北部Karasjok的PS28站(站号ARCES),且均为台阵阵列,分别包括42个子台和25个子台(图 1)。

PS27站由NORSAR在1968—1970年与美国进行双边合作时设立,同样地,PS28站在1987年与美国合作时设立。根据显示的地下核爆炸探测能力及对绘制全球地震活动性地图的贡献,2个监测站点在全面禁试条约谈判中被选定列入监测系统。经符合IMS标准的现代化改造后,PS27站于2000年获得认证,成为IMS网络中达到该状态的首个站点,而PS28站经升级,于2001年获得认证。

最初,挪威地震台阵(英文全称Norwegian Seismic Array,简称NORSAR)位于挪威南部,包含132个站点198套地震计,台阵直径超100 km,于1971年春季运行。1976年,NORSAR被缩减为7个子阵,改名为NOA(Schweitzer,2014)。结合NORSAR官方网站介绍,此NOA台阵即如今的PS27站,现有42个子台,由7个子阵构成。

IMS还包括由120个辅助地震台站组成的网络。应国际数据中心要求,这些台站将数据传送至该中心,以改进初级地震台站探测的地震事件的位置和特征。挪威境内此类台站有2个:斯比次卑尔根的朗伊尔城附近的AS72(台站代码SPITS)及斯瓦尔巴群岛和扬马延岛的AS73(台站代码JMIC)。AS72是阵列类型,1992年由NORSAR安装,以IMS标准升级后,于2007年获得认证。AS73于2003年成立,2006年通过认证。

挪威地震台阵(NORSAR、NOA、PS27)的子阵呈圆形,每个子阵布设6个短周期垂直向地震计和1个三分项长周期地震计,均置于地下室或浅井中(3—15 m)(孙其政等,1987)。最初建成时,挪威地震台阵孔径约110 km,子台间隔约8 km(Bungum et al,1971),后因经费问题缩减为7个子阵,孔径缩减为60 km左右,以NB2的0号站为中心点,绘制各子阵与中心站的间隔和相对布局图,见图 2(图中红色圆代表短周期垂直向地震计、绿色圆代表三分量宽频带地震计),其中NB2子阵的中心坐标为(61.039 72°N,11.214 75°E),NC6子阵中的2号站同时为下文提到的NORES台阵的1号站。

|

图 2 NORSAR(NOA、PS27)台阵布局 Fig.2 NORSAR (NOA, PS27) array layout |

除NOA台阵外,挪威还有一个NORESS台阵,英文全称为Norwegian Regional Seismic Array System。NORESS台阵位于NORSAR大台阵的地理区域内,是一个小孔径台阵阵列,主要用来处理区域和地方地震的高频信号,可有效改进高频段的信噪比(1—15 Hz)(Ringdal,1990;Wagner et al,1992)。该台阵位于挪威南部奥斯陆NNE向78 km处(60.74°N,11.54°E),由25个子台构成,且均分布在最大直径为3 km的同心圆环上,台阵布局见图 3,而且图 1中的PS28站(站号ARCES)布局与此相同。这些子台均为由玻璃钢制成的直径1.5 m的浅地下室,下部闭封联结在与基岩相连的水泥台面上,上部微露出地表,室温保持在4℃—9℃。台阵中心布设2口60 m深的观测井,分别放置井下三分量短周期地震计算(垂直向)(孙其政等,1987;Wagner et al,1992)。

|

图 3 NORESS地震台阵布局 Fig.3 NORESS array layout |

NOA(PS27)、NORESS以及ARCES的台阵信息见表 1,其中:观测分量中SPZ代表短周期垂直向、SP3C代表短周期三分向、BB3C代表宽频带三分向。

| 表 1 NOA(PS27)、NORESS以及ARCES台阵信息 Table 1 Table of array information for NORSAR (NOA、PS27) |

(3)次声监测。次声监测是《全面禁止核试验条约》核查制度采用的3种波形技术之一。次声传感器被称为微气压计,测量次声波传播时空气压力的微小变化。这些由人造、自然源及现象产生的空气传播波,频率低于人耳的听力范围。

《全面禁试条约》核查制度的国际监测系统包含一个由60个次声站(分布在35个国家)组成的全球网络,其中一个监测站(IMS代码为37)位于挪威北部特罗姆斯县马尔塞夫自治市的巴尔多福斯,见图 4。该监测站于2013年由NORSAR和全面禁止核试验条约组织(CTBTO)(全面禁止核试验条约组织筹备委员会)合作建立,并于同年获得核证。该站由10个测点组成,每个测点配备一个MB2005型微型气压计和一组钢管(放置在地面上)。风的噪音会掩盖核试验产生的次声波,可利用钢管加以抑制。中央记录设施(CRF)经由地下掩埋的铜电缆向所有场址提供电力,阵列内使用光纤电缆进行通讯。来自该站的数据不断实时传送至设在Kjeller的NORSAR和设在维也纳的CTBTO国际数据中心。

|

图 4 次声台站分布 Fig.4 Infrasound station distribution |

(4)放射性核素监测。放射性核素是自然产生的,也可以人工产生。放射性核素监测技术用于测量空气中放射性粒子和稀有气体的浓度,是对《全面禁止核试验条约》核查制度所采用的3种波形监测技术——地震、次声和水声的补充。利用该技术提供证据,可以证明爆炸是否具有核性质。IMS放射性核素监测站的目的是,检测浓度极低的放射性粒子或稀有气体形式的辐射。现在,分布在世界各地的80个IMS放射性核素监测站,均具有探测放射性粒子的能力,其中40个监测站配备放射性稀有气体检测设备。

IMS放射性核素网络中的RN49站,位于挪威领土斯匹次卑尔根岛朗伊尔城附近的Plataberget,在321个IMS站中位于最北方(图 1),由CTBTO和NORSAR在2001年建立,监测放射性核素粒子和惰性气体,其颗粒设备在2003年获得认证,而惰性气体系统在2012年获得认证。空间站操作由NORSAR的分包商Kongsberg卫星服务公司和NORSAR在Kjeller的工作人员合作完成。

(5)地震事件公告。NORSAR已被指定为《全面禁试条约》的挪威国家数据中心,下辖若干地震站。为了补充对事件的定位能力,NORSAR通过双边合作与其他地震机构交换数据。NORSAR发布3种主要类型的地震公告,分别为基于GBF方法的北欧地震事件自动列表、覆盖芬诺斯坎迪亚和周边地区的月度区域审查公告、远震地震和其他地震事件的每月回顾。这些公告均发布在https://www.norsar.no/extranet/bulletin上,可登录后下载使用。

3 结束语据NORSAR的发展历程可知,其最初指代在挪威南部建立的大孔径地震台阵,后成为挪威地震研究中心,负责NOA台阵(PS27站)、NORESS台阵、ARCES台阵(PS28)以及次声监测站、核素监测站等监测设施的运行维护。最初的大孔径台阵后来更名为NOA台阵,但由于历史习惯,NOA台阵有时仍被称为NORSAR台阵,因此,使用时需要根据时期具体区分NORSAR的含义。

文中概述了挪威地震研究中心(NORSAR)的研究布局,并详细介绍了地震学和核爆炸的研究内容,具体描述了3个地震台阵的布局,以期对我国小孔径地震台网建设的功能设置以及台阵布局建设、设备配置等提供参考。NORSAR不仅利用地震设备进行监测,还充分使用次声、核素等手段进行监测,这些手段在我国地震系统的应用尚不多见,有必要扩展此类应用。

孙其政, 赵仲和, 戎绍昌, 顾平. 国家地震局地震台阵技术考察组赴挪威和联邦德国考察概况(之二)四、挪威地震台阵和挪威区域地震台阵系统的技术设施[J]. 国际地震动态, 1987(3): 19-20. |

Bungum H, Husebye E S and Ringdal F. The NORSAR Array and Preliminary Results of Data Analysis[J]. Geophys J Int, 1971, 25(1/2/3): 115-116. |

Ringdal F. Teleseismic event detection using the NORESS array, with special reference to low-yield Semipalatinsk explosions[J]. Bull Seismol Soc Am, 1990, 80(B): 2127-2142. |

Schweitzer J. Seismometer Arrays[M]//Beer M, Kougioumtzoglou I A, Patelli E, Au Isk. Encyclopedia of Earthquake Engineering. Heidelberg, Berlin: Springer, 2014.

|

Wagner G, Langston C. Body-to-surface-wave scattered energy in teleseismic coda observed at the NORESS Seismic Array[J]. Bull Seismol Soc Am, 1992, 82(5): 2126-2138. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41