2. 中国武汉 430071 中国地震局地震研究所地震大地测量重点实验室

2. Key Laboratory of Earthquake Geodesy, Institute of Seismology, China Earthquake Administration, Wuhan 430071, China

据中国地震台网测定,2020年2月3日0时5分在四川成都市青白江区(30.74°N,104.46°E)发生5.1级地震,震源深度5 km,截至8月31日,记录的最大余震为3月23日18时58分ML 3.0(MS 2.3)地震。此次5.1级地震发生在成都市区域,震中位于四川盆地西部,发震构造为四川盆地内的龙泉山断裂带,震源机制解结果显示该地震为逆冲型破裂,与龙泉山断裂构造性质一致(据中国地震台网中心,CENC)。此次青白江5.1级地震位于2020年2-4月全国地震概率预测图西南地区相对高概率区附近。

四川测震台网和地球物理台网覆盖了四川主要区域,特别是重要地震活动断层区域。青白江5.1级地震发生前,震中附近存在小震调制比异常,反映了该区域背景应力存在持续增强的过程。地球物理场观测异常多为趋势异常,少部分异常在震前出现短期变化,分析认为与此次青白江地震有关。本文系统梳理了2020年青白江5.1级地震前具有中短期预测意义的地震活动异常,以及形变、电磁和流体等地球物理观测手段的异常变化特征,结合以往震例异常的可靠性分析,对此次地震进行回顾性总结,同时结合震源物理参数、地震序列特征和构造背景等进行讨论,旨在为青白江地区今后的震情分析工作积累震例资料。

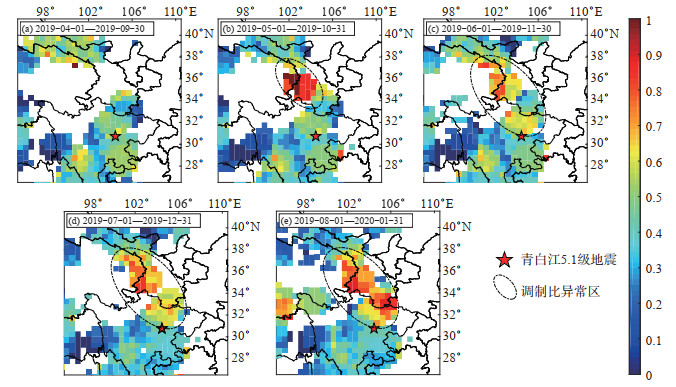

1 青白江5.1级地震前异常特征 1.1 地震活动异常青白江5.1级地震发生前4个月,即2019年10月开始,在甘青川交界地区出现小范围的小震调制比高值异常区域,该异常演化过程持续至此次地震发生前1个月。小震调制比异常作为地震预测研究中常用方法之一,可用于间接探测地壳介质的强弱分布,寻找高应力集中区,预测未来中强地震发生的可能(韩颜颜等,2017;孟令媛等,2020)。从此次地震异常的显著程度看,虽然地震活动异常在2019年11月有所减弱,但随后异常区域范围逐渐扩大,且向震中靠近,同时显著程度逐渐增强,异常演化过程整体呈现逐渐增强的趋势,青白江地震就发生在小震调制比高值异常区南缘(图 1)。

|

图 1 青白江5.1级地震前震中周边小震调制比异常演化过程 (a)震前5个月;(b)震前4个月;(c)震前3个月;(d)震前2个月;(e)震前1个月 Fig.1 The spatio-temporal evolution of earth tidal modulation ratio before the Qingbaijiang MS 5.1 earthquake |

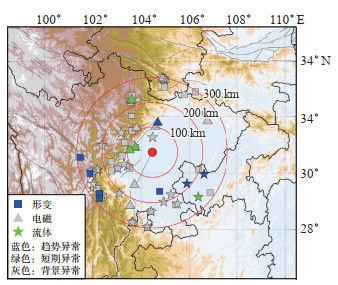

青白江5.1级地震震中300 km范围内共分布地球物理观测台站72个(图 2),囊括地倾斜、地应变、重力、地磁、地电、水位、水温、断层气、水化学等250个地球物理观测台项,其中15个测项震前出现异常,主要为趋势异常,短临变化特征不突出(表 1)。震中100 km范围内共分布观测台站5个,计33个测项,其中有3个异常测项,异常测项比(异常测项数/观测测项数)为3/33(9%);震中100-200 km范围内共分布观测台站19个,计54个测项,其中有3个异常测项,异常测项比为3/54(6%);震中200-300 km范围内共分布观测台站49个,计163个测项,其中有9个异常测项,异常测项比为9/163(6%)。由于震中附近地区历史地震活动水平较弱,属于少震弱震区,因此观测台站整体呈现震中少、外围多的分布特征。

|

图 2 青白江5.1级地震震中距300 km范围内定点地球物理观测台站及异常分布 Fig.2 Distribution of geophysical observation stations and anomalies before Qingbaijiang MS 5.1 earthquake |

| 表 1 青白江5.1级地震震中300km地球物理观测异常 Table 1 Observed geophysical anomaly information of the Qingbaijiang MS 5.1 earthquakes |

(1)形变学科异常。在此次震中200 km范围内,形变学科异常仅有一项,为自贡重力固体潮观测。自2019年12月以来,该测项处于噪声水平较高时段(图 3)。结合近几年震例分析,表明:噪声水平较高时,周边发生5级以上地震的可能性较高,如2018年宁强5.3级和西昌5.1级地震。中国地震台网中心预报部形变预测研究室在2020年度地震趋势会商会中指出,自贡重力固体潮高噪声异常周边300-400 km未来一年存在发生5级以上地震的可能。因此,认为自贡重力固体潮高噪声为青白江5.1级地震震前异常。

|

图 3 自贡重力固体潮高噪声异常 Fig.3 The high noise anomaly of earth tidal gravity at Zigong Seismic Station |

此外,青白江地震震中200-300 km范围内的折多塘(D←B)测距、安顺场(B←A)水准、棉蟹(A←D)水准、紫马垮(1←2)水平蠕变、老乾宁(1←3)测距和(5←3)测距等6项跨断层异常均为趋势异常,但距此次地震较远,且震前无显著短临变化,暂不能判定为此次地震震前异常。

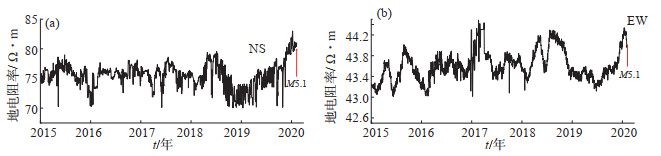

(2)电磁学科异常。在此次震中300 km范围内,电磁学科存在成都地电阻率、地磁加卸载响应比、逐日比、江油地电场和地磁低点位移5项异常。其中,成都地电阻率NE测道自2018年下半年出现下降异常,2019年7月开始异常转折回升,在此阶段发生了2019年9月8日威远5.4级、12月18日资中5.2级和2020年2月3日青白江5.1级地震(图 4)。该异常持续时间达18个月,目前异常仍处于恢复阶段,依据地电阻率预测指标中异常前兆峰时空演化特征(杜学彬,2010),预测2020年下半年龙门山断裂带中南段及附近存在发生7级左右地震的可能,与青白江地震震级相比,预测震级较大,与此次地震不对应,后续应持续跟踪该异常的发展情况,需特别关注可能的突变或加速变化。

|

图 4 成都地电阻率异常变化 Fig.4 Apparent resistivity anomaly observed at Chengdu Seismic Station |

2020年1月27日在川滇地区出现地磁低点位移异常,异常线穿过南北地震带中南段,与此次地震相距126 km,预测时间点为2020年2月23日和3月8日。“地磁低点位移”是一种用于地震活动短临预测的地磁现象,通常认为发震日期为异常日后第27天或41天的前后4天,地点在低点位移突变分界线附近(丁鉴海等,2009)。此次青白江5.1级地震发生在地磁低点位移异常出现后的第7天,该异常可能反映了川滇地区地磁异常的短期变化,与此次地震有一定对应关系(图 5)。

|

图 5 2020年1月27日地磁低点位移异常线空间分布 Fig.5 Distribution of geomagnetic low point displacement anomaly line on January 27, 2020 |

此外,成都台、崇州台的地磁加卸载响应比和逐日比分别在2019年11月5日和2020年1月4日出现超阈值现象,目前仍在预报有效期内,震后需继续跟踪,暂不作为青白江5.1级地震震前异常。江油地电场优势方位角自2019年4月底出现约45°偏转的异常变化,江油台距震中约118 km,预测台站300 km范围内6级地震,预测震级与此次地震存在差距,因此暂不作为此次青白江地震震前异常。

(3)流体学科异常。在此次震中300 km范围内,流体学科存在3项异常,分别为大足拾万水位、北碚柳荫水位、巴南安澜水位,其中:大足拾万水位和北碚柳荫水位为趋势性异常,震前未见明显短临变化;巴南安澜水位为动水位观测,地震发生前出现上升变化,但该水位观测井由石油井改造,水中杂质较多,泄流口频繁堵塞,导致水位频繁出现上升变化,异常信度较低。同时,3项水位异常对应历史震例较少,且该地震所在区域无震例对应,故无法作为此次青白江5.1级地震的映震异常。

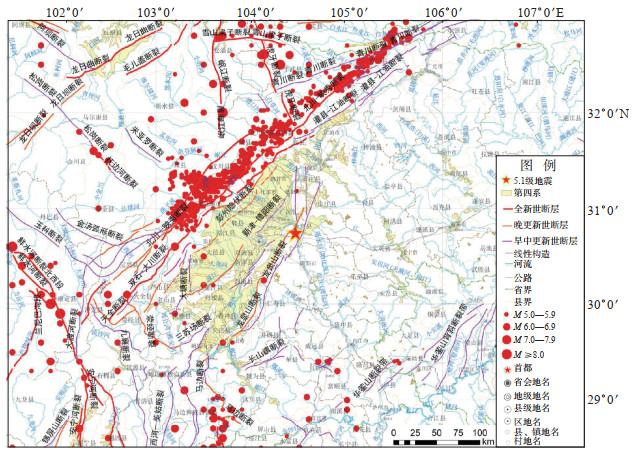

2 青白江5.1级地震序列特征 2.1 构造背景及震源物理参数青白江5.1级地震发生在四川盆地内部的龙泉山断裂带上(图 6)。作为稳定的扬子地块的西北部分,四川盆地的西北与西南边界与青藏高原相接,形成强烈的地震活动带,东北和东南边界为变形强烈的褶皱带。盆地内部地壳和基底较坚硬,应变速度较小(张培震等,2003;Gan et al,2007;王椿镛等,2015;Zheng et al,2017),历史地震活动水平不高,1900年以来共发生6级以上地震1次,为2019年长宁6.0级地震,5.0-5.9级地震21次,含长宁地震4次余震。此次地震的发震构造为四川盆地西部前缘龙泉山断裂带,其位于龙门山断裂带东部,构成四川前陆盆地的前陆隆起,沉积作用与缓慢隆升同时发育(Wang et al,2011;张乐天等,2012)。

|

图 6 青白江5.1级地震附近区域地质构造(据国家活断层研究中心) Fig.6 Regional geological structure map of the vicinity of Qingbaijiang MS 5.1 earthquake (according to the national active fault research center) |

龙泉山断裂带位于龙门山断裂带以东70-105 km处,是龙门山推覆构造系的前缘构造(张岳桥等,2003;李康等,2013)。该断裂系是龙门山推覆构造体向SE,即向四川盆地推覆过程中,沿盆地内部4-5 km深的滑脱层发育的断展背斜(图 6)。青藏高原向东挤出的物质,在龙门山断裂带附近遇到坚硬的四川盆地阻挡后,上地壳形成向东南逆冲的推覆构造,下地壳插入四川盆地之下和扬子地块内,导致上地壳形成向北西逆冲的推覆构造,中地壳形成叠瓦状构造,地壳缩短、增厚,形成龙门山断裂带以东的熊坡、龙泉山构造带,造成浦江-成都-德阳断裂、龙泉山西坡断裂的NW向逆冲(李英康等,2019)。

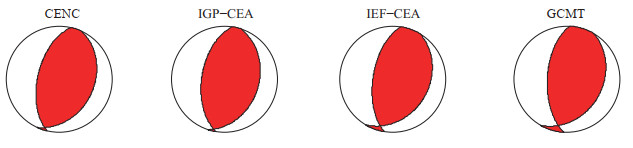

青白江5.1级地震发生后,中国地震台网中心(CENC)、中国地震局地球物理研究所(IGP-CEA)、中国地震局预测研究所(IEF-CEA)和美国哈佛大学全球大震矩心矩张量解(GCMT),分别给出此次地震的震源机制解(表 2)。计算结果显示,不同研究机构获得的机制解结果具有较好的一致性,均显示此次地震为逆冲为主兼有走滑分量的地震事件,2个节面走向均为NE向(图 7)。结合区域地质背景和构造环境,该地震源深度与龙泉山断裂带的深度、盆地内部的滑脱层深度一致,可以推断此次青白江5.1级地震发震断裂为龙泉山断裂带(图 6)。

| 表 2 不同研究机构给出的青白江5.1级地震的震源机制解 Table 2 The focal mechanism solutions for Qingbaijiang MS 5.1 earthquake by different institutions |

|

图 7 青白江5.1级地震震源机制解 Fig.7 The focal mechanism solution graphs for the Qingbaijiang MS 5.1 earthquake |

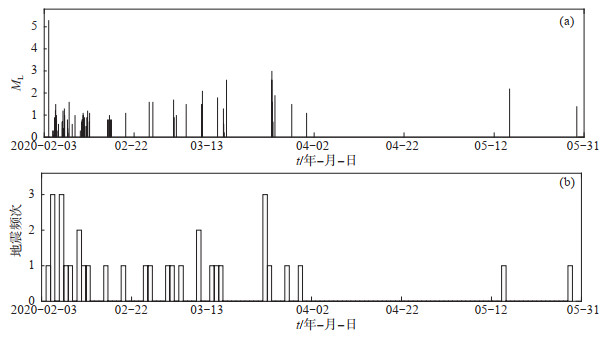

截至5月31日,青白江5.1级地震震区共记录到ML≥0.0地震69次,其中ML 0.0-0.9地震36次,ML 1.0-1.9地震27次,ML 2.0-2.9地震4次,ML 3.0-3.9地震1次,为3月23日ML 3.0地震。青白江地震序列主震发生后20小时内未记录到余震,2月4日集中发生9次ML≥0.0余震,至2月5日平静19小时,2月6日发生第二丛余震活动。2月16日至3月23日ML 3.0地震,余震活动强度和频次出现起伏,4月1日至5月31日余震活动基本停止,仅发生3次余震(图 8)。

|

图 8 青白江5.1级地震序列M-t图及ML 1.0以上地震日频次 Fig.8 The M-t diagram of ML≥0.0 earthquakes and the daily cumulative rate of ML≥1.0 earthquakes of the Qingbaijiang MS 5.1 sequence |

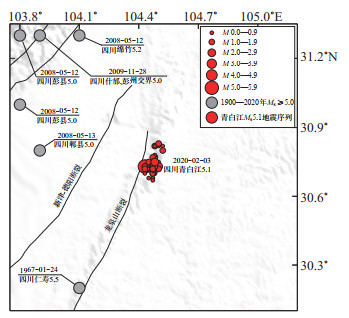

青白江5.1级地震序列主震与最大余震的震级差为2.8(MS震级),主震释放能量占比超过99.99%,属孤立型序列(蒋海昆等,2006a)。据统计,1970年以来,震中100 km范围内共发生MS≥5.0地震18次,序列类型均为主余或者孤立型,无多震型地震序列。从空间分布看,余震活动主要集中在主震附近20 km内,呈NNE向分布,长轴约15 km,与龙泉山断裂走向基本一致,同时最大余震距主震约3 km(图 9)。

|

图 9 青白江5.1级地震序列及周边历史地震分布 Fig.9 Epicentral distribution of Qingbaijiang MS 5.1 earthquake sequence and historical earthquakes |

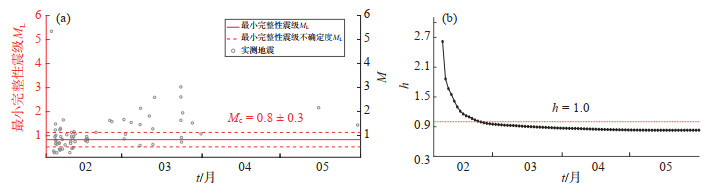

对于青白江5.1级地震余震序列,采用最大曲率法(MAXC)并加上修正系数(Wiemer and Wyss, 2000;Mignan and Woessner, 2012),可得余震序列的最小完整性震级为ML 0.8 ± 0.3[图 10(a)]。利用最小完整性震级,计算得到序列的h值时序曲线[图 10(b)]。可以看到,随着时间的推移,序列h值持续减小,于2月20日降为0.98,其后趋于稳定,但仍小于1。一般来说,h >1时,地震序列一般为主余型或孤立型序列,而h≤1时地震序列为前震序列(刘正荣等,1986)。然而,从预测角度来看,由于孤立型和主余型序列均表现为能量逐渐衰减、趋于安全的一种序列活动类型,因此震后较早时期对于序列类型的判断更为重要。另一方面,由于绝大多数的孤立型地震衰减较快,因而后期会逐渐转化为主余型或多震型判定(蒋海昆等,2006b)。因此,根据h值早期计算结果,结合主震能量占比和主震与最大余震的震级差,认为青白江5.1级地震序列类型为孤立型序列。

|

图 10 青白江5.1级地震序列的完整性震级和h值 Fig.10 The magnitude of completeness and h value for the Qingbaijiang MS 5.1 earthquake sequence |

利用最小完整性震级,计算得到序列b值时序曲线。b值在地震序列早期较高,后续快速下降,至3月31日后缓慢上升。目前序列新增地震较少,b值较为稳定,约0.74[图 11(a)]。利用b值,结合G-R关系,可外推最大余震震级,结果显示,地震序列早期外推最大余震震级较低,当前维持在ML 3.0上下[图 11(b)],与目前记录的ML 3.0最大余震震级基本一致。

|

图 11 青白江5.1级地震序列b值及序列外推最大余震震级 Fig.11 b value and the inferred magnitude of the largest aftershock for the Qingbaijiang MS 5.1 earthquake sequence |

青白江5.1级地震发生在四川盆地内部,属少震弱震区域,背景地震活动水平远低于西北侧的龙门山断裂带。1970年以来,震中100 km范围内发生18次5级以上地震(不包含此次地震),其中17次地震发生于2008年汶川8.0级地震后,且位于其余震区内。这些地震中,震级最大的是2008年5月12日四川汶川6.0级地震(距离约96 km),时间距今最近的是2010年5月25日四川成都市都江堰市5.0级地震(距离约83 km),空间距离最近的是2008年5月13日四川郫县5.0级地震(距离约53 km)。

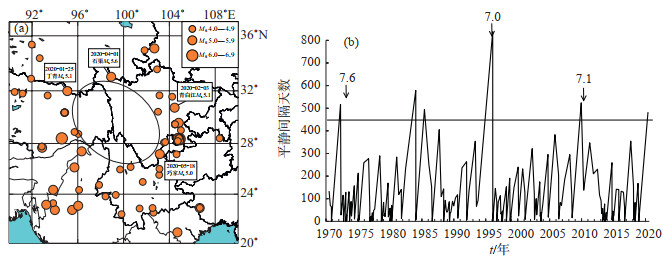

此外,青白江地震发生在川滇藏交界自2019年2月3日形成的4级地震空区边缘。1970年以来,空区内部4级以上地震平静超过450天的现象共出现6次,其中前5次中有3次于平静打破后10个月内在空区内部或边缘发生强震,即1976年炉霍7.6级、1996年丽江7.0级和2010年玉树7.1级地震[图 12(b),表 3]。空区实质上是孕震体的地面投影,是应变能在局部地区高度集中的体现。随着空区的形成,空区及其邻近区域的地震应变释放率会出现明显加速现象(陆远忠等,1982;吕坚等,2016)。2020年以来,空区边缘相继发生2020年1月25日西藏丁青5.1级、2月3日四川青白江5.1级、4月1日四川石渠5.6级和5月18日云南巧家5.0级地震[图 12(a)]。由此认为,2020年下半年至2021年,该4级地震空区内部及边缘存在发生7级左右地震的可能。

|

图 12 川滇藏交界4级地震空区(a)与空区内部4级以上地震平静时间间隔统计(b) Fig.12 Seismic gap and epicentra1 distribution of MS≥4.0 earthquakes in Sichuan-Yunnan-Xizang area and the interval days of MS≥4.0 earthquakes inside the seismic gap |

| 表 3 地震空区内4级以上地震平静打破后续7级地震统计 Table 3 The statistics of the subsequent MS≥7.0 earthquakes after the break of MS 4.0 earthquakes quiescence in the seismic gap |

有历史记录以来,龙泉山断裂带及附近共发生3次5级以上地震,分别为1913年7月16日乐山5.0级、1967年1月24日仁寿5.5级和此次青白江5.1级地震,表明龙泉山断裂带是一条具有发生中强地震能力的地震构造带。1913年乐山5.0级地震后1个月发生冕宁6.0级地震,5个余月发生云南峨山7.0级地震。1967年仁寿5.5级地震后短期内川滇地区未发生5级以上地震,震后7个月发生了炉霍6.8级地震。因此,此次青白江5.1级地震可能对川滇菱形地块东边界带的强震活动有一定预测意义。

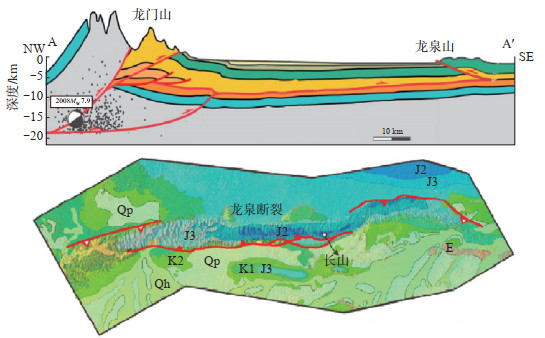

龙泉山断裂带地表形迹明显,在地貌上表现为一系列与龙门山断裂带近于平行的走向NE的低山。龙泉山断裂带由龙泉山西缘和东缘2组断裂带相向对倾组成,总体走向NE20°-30°(黄伟等,2012;刘亮等,2019)。该断裂带地表出露长度大于200 km,分段明显,自北而南可分为3段,其中:北段与龙门山断裂带主要倾向一致,为西倾;中段地表行迹明显,倾向与龙门山断裂带相反,为东倾,人工地震剖面显示,龙泉山断裂在该段表现为逆冲断层(Wang and Lin, 2017);南段转变为西倾(图 13)。龙泉山断裂是全新世活动的逆冲断裂,具有发生中强地震的能力,但由于断裂主体在接近地表处形成断裂传播褶皱,断裂的滑动量大部分通过褶皱变形来吸收,因此不具备孕育大地震的可能(王伟涛等,2008)。

|

图 13 横跨龙门山断裂和龙泉山断裂带的剖面(a)和龙泉山断裂带地质图(b)(据Wang and Lin, 2017) Fig.13 Structural cross-section of the Longmenshan fault and Longquanshan fold-and-thrust belt (a) and geological map of the Longquanshan fault belt (b) (according to Wang and Lin, 2017) |

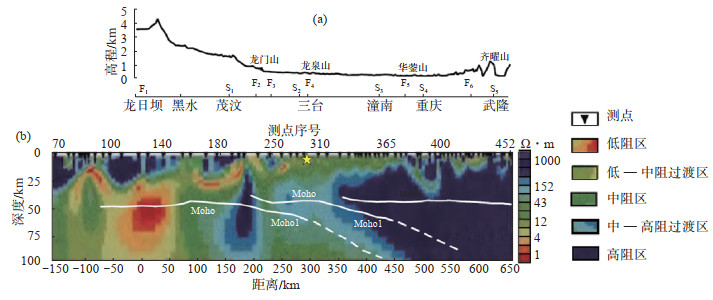

大地电磁测深结果显示(李英康等,2019):松潘-甘孜地块浅部表现为向ES逆冲推覆的高阻特点,深部为低阻;黑水-茂文-龙门山断裂带呈现NW向倾斜的逆冲低阻条带,龙门山断裂带的中下地壳存在一个梨状高阻体;四川盆地整体呈现中阻特点;龙门山断裂带至龙泉山断带的上地壳出现由低阻向中阻的过渡区,龙泉山断裂带西部到华蓥山断裂带的下地壳具有低阻到高阻的边界,呈明显的向ES俯冲的特点。此次地震发生在低阻向中阻的过渡区附近(图 14)。

|

图 14 地形、断裂、地名和炮点位置(a)和青藏高原东缘-川东地区的大地电磁剖面(b)(据张乐天等,2012;李英康等,2019;黄色五角星为青白江5.1级地震) Fig.14 Topography, faults, cities, and location of shot points (a) and magnetotelluric profile in the eastern margin of Qinghai-Xizang Plateau and eastern Sichuan (b) |

分析认为,青白江5.1级地震是一次以逆冲型破裂为主的地震事件,震源深度与龙泉山断裂带深度和盆地内部的滑脱层深度相符。巴颜喀拉地块边界带为1997年以来我国大陆地区7级以上地震的主体活跃地区,表明了青藏高原东缘,特别是巴颜喀拉地块向东挤出作用的增强,在此背景下发生了此次青白江5.1级地震。此次地震序列整体呈NNE向展布,与震源机制反演得到的地震破裂节面走向基本一致。总体来看,此次地震余震活动较弱,ML 2.0以上余震较少,符合孤立型序列特征,利用序列参数计算的外推震级与实际记录的余震活动水平基本一致。

青白江5.1级地震前,周边的地球物理观测异常多为趋势异常,短期变化特征不突出。仅川滇地区的地磁低点位移和自贡重力固体潮观测这2项异常可能与此次地震相关。地震活动性方面,小震调制比在震前出现短期高值异常变化,反映了该区域背景应力增强过程,其异常地点和显著程度的演化特征均指向震中附近地区,结合以往震例,认为小震调制比异常变化为此次青白江5.1级地震提供了一定的短临依据。

青白江5.1级地震发生在四川盆地内部的龙泉山断裂带上,无论是盆地内部,还是发震断裂带,历史地震活动水平均较低。依据以往震例的梳理结果,此次地震的发生对于川滇菱形地块东边界带以及川滇藏交界地区的地震活动具有一定中短期预测意义。此外,震中附近的部分地震活动异常和地球物理场中短期异常可作为此次地震的映震异常,但仍然存在部分趋势异常,表明该地区未来存在发生中强震的可能。

本文撰写得到王海涛研究员和刘杰研究员的指导和鼓励,蒋海昆研究员、晏锐研究员、孟令媛研究员和闫伟高级工程师亦予以帮助,中国地震台网中心国家地震科学数据中心(http://data.earthquake.cn)提供数据支撑,在此对他们和中国地震台网中心预报部同事们的辛苦工作,一并表示衷心感谢。

丁鉴海, 车时, 余素荣, 等. 地磁日变地震预报方法及其震例研究[M]. 北京: 地震出版社, 2009: 61-110.

|

杜学彬. 在地震预报中的两类视电阻率变化[J]. 中国科学:地球科学, 2010, 40(10): 1321-1330. |

韩颜颜, 孟令媛, 刘桂萍, 等. 西北地区中强震前固体潮调制比时空特征分析[J]. 地震学报, 2017, 39(5): 738-750. |

黄伟, 江娃利. 四川龙泉山断裂带及其活动性与潜在地震危险性讨论[J]. 西北地震学报, 2012, 34(1): 50-56. |

蒋海昆, 曲延军, 李永莉, 等. 中国大陆中强地震余震序列的部分统计特征[J]. 地球物理学报, 2006a, 49(4): 1110-1117. |

蒋海昆, 代磊, 侯海峰, 等. 余震序列性质判定单参数判据的统计研究[J]. 地震, 2006b, 26(3): 17-25. |

李康, 徐锡伟, 谭锡斌. 龙泉山背斜的地壳缩短与隆升-来自河流阶段变形的证据[J]. 地震地质, 2013, 35(1): 22-36. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2013.01.002 |

李英康, 高建伟, 韩建, 等. 扬子块体两侧造山带地壳推覆的地球物理证据及其地质意义[J]. 中国科学:地球科学, 2019, 49(4): 687-705. |

刘亮, 梁斌, 燕中林, 等. 龙泉山断裂带隐伏断层氡气特征及其活动性分析[J]. 沉积与特提斯地质, 2019, 39(2): 45-53. |

刘正荣, 孔昭麟. 地震频度衰减与地震预报[J]. 地震研究, 1986, 9(1): 1-12. |

陆远忠, 沈建文, 宋俊高. 地震空区与"逼近地震"[J]. 地震学报, 1982, 4(4): 327-336. |

吕坚, 宋美琴, 周龙泉, 等. 基于《中国震例》的地震空区和地震条带统计特征[J]. 地震, 2016, 36(4): 22-34. |

孟令媛, 苑争一, 宋治平, 等. 2020年1月19日新疆伽师MS 6.4地震总结[J]. 地震地磁观测与研究, 2020, 41(2): 63-89. |

王椿镛, 杨文采, 吴建平, 等. 南北构造带岩石圈结构与地震的研究[J]. 地球物理学报, 2015, 58(11): 3867-3901. |

王伟涛, 贾东, 李传友, 等. 四川龙泉山断裂带变形特征及其活动性初步研究[J]. 地震地质, 2008, 30(4): 968-979. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2008.04.013 |

张乐天, 金胜, 魏文博, 等. 青藏高原东缘及四川盆地的壳幔导电性结构研究[J]. 地球物理学报, 2012, 55(12): 4126-4137. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.12.025 |

张培震, 邓起东, 张国民, 等. 中国大陆的强震活动与活动地块[J]. 中国科学:地球科学, 2003, 33(Z1): 12-20. |

张岳桥, 扬农, 陈文, 等. 中国东西部地貌边界带晚新生代构造变形历史与青藏高原东缘隆升过程初步研究[J]. 地学前缘, 2003, 10(4): 599-612. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2003.04.026 |

Gan W, Zhang P, Shen Z K, et al. Present-day crustal motion within the Tibetan Plateau inferred from GPS measurements[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth, 2007, 112(B8). DOI:10.1029/2005JB004120 |

Mignan A, Woessner J. Estimating the magnitude of completeness for earthquake catalogs[J]. Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis, 2012. DOI:10.5078/corssa-00180805 |

Wang M and A Lin. Active thrusing of the Longquan fault in the central Sichuan basin, China, and the seismotectonic behavior in the Longmenshan fold-and-thrust belt[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth, 2017, 122: 5639-5662. DOI:10.1002/2016JB013391 |

Wang Q, Qiao X J, Lan Q G, et al. Rupture of deep faults in the 2008 Wenchuan earthquake and uplift of the LongmenShan[J]. Nature Geoscience, 2011, 4(9): 634-640. DOI:10.1038/ngeo1210 |

Wiemer S, Wyss M. Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs:Examples from Alaska, the Western United States, and Japan[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2000, 90(4): 859-869. DOI:10.1785/0119990114 |

Zheng G, Wang H, Wright T J, et al. Crustal Deformation in the India-Eurasia Collision Zone From 25 Years of GPS Measurements:Crustal Deformation in Asia From GPS[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth, 2017, 122(11). DOI:10.1002/2017JB014465 |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41