2. 中国江苏 212000 镇江市住房与城乡建设局

2. Housing and Urban-Rural Development Bureau of Zhenjiang, Jiangsu Province 212000, China

在我国,地震灾害被列为群灾之首,地震灾害致死人数居各类自然灾害之首,占其约54%,另据统计,我国的地震死亡人数约占全球的50%(孙刚等,2018)。目前,为减轻地震灾害我国所采取的主要措施有:①加强地震预报,力争提前疏散和应对;②加强抗震设防,提高建设工程的抗震能力,达到小震不坏、中震可修、大震不倒的目的;③加强震时应急指挥与救援,强化反应能力,提高救援效率,挽救人民生命和减轻财产损失。这也是经过几十年的发展我国地震工作逐步形成的3大体系,即地震监测预报、地震灾害防御、地震紧急救援。本文重点讨论地震应急快速反应问题。

余其鹏等(2018)基于面向对象数据库的建库方法,实现了地震应急数据库的快速搭建;王挺(2010)开发了基于地震应急快速反应系统的灾情彩信信息发送与接收系统;谢庆胜等(2007)开发了基于ARCGIS的安徽省地震应急快速反应系统,对地震应急快速反应在计算机信息系统的支持进行了有益的尝试。此外,还有行业用户针对特定项目进行了研究,王喆(2006)开发了高速铁路安全卫士——地震预警及快速反应系统,从行业角度对地震应急快速反应作了阐述。从国内现有文献来看,地震应急辅助决策系统大都针对某一城市的现状与需求使用GIS技术进行开发,而在一般破坏性地震应急响应程度不高的情况下,地方政府部门及地震工作部门更需要有针对性的地震应急快速反应信息技术的支持。

从国外应急辅助决策系统的研究来看,一些行业的辅助决策系统已达到产业化水平。美国PAGER(Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response System)系统由美国地质调查局开发,可向应急人员、政府和救助机构以及新闻媒体提供潜在灾害的范围,并利用地震动图及其开发的方法和软件对地面震动进行计算评估;欧洲GDACS系统(Global Disaster Alert and coordination)为全球灾害警报和协同系统,可提供针对全球自然灾害的准实时警报服务,同时还有其他模块用于辅助快速应急响应;欧洲WAPMERR为全球卫星监测和减轻地震风险机构(World Agency of Planetary Monitoring Earthquake Risk Reduction),可在地震发生后2 h内提供全球范围内的地震灾害损失评估,评估内容包括地震造成的伤亡估计和震区房屋破坏情况;NERIES-ELER系统是欧洲地震基础设施网络中心(Network of Research Infrastructures of European Seismology)开发的欧洲地中海地区地震损失评估系统(Earthquake Loss Estimation of the Euro-Med Region,简称ELER)(王希波,2006)。

江苏省镇江市地震应急信息化管理工作智能化程度不高,虽建有本地的地震应急数据库,但该数据库与震时应急或地震演练的结合还不够紧密。由于该地区地震活动性不强,故数据库主要用于地震应急演练。应用初期,在地震应急演练时借助江苏省地震局提供的Mapsis软件进行图件制作,后期才进行人工编制评估报告,并向应急指挥部门汇报辅助决策意见。本文针对江苏省镇江市地震应急实际需求,充分结合地震应急基础数据库相关技术特点,基于镇江市地震应急基础数据普查项目的建设成果,在其基础上开发建设了镇江市地震应急快速反应系统,实现了地震应急基础数据的查询、统计、分析和展示等功能,可为应急救援、指挥决策提供一键生成数据报告的支持。该系统从确定地震发生到产出评估报告基本上实现了自动化处理,提高了效率。

1 研究区概况 1.1 镇江基本情况镇江在大地构造分区上属于扬子断块区的下扬子断块。区域主体位于华北地震区长江下游—黄海地震带内,该地震带是我国东部规模较大的中强震活动带。历史上镇江及近区(目标区)曾发生过5次破坏性地震(表 1)。1970年以来(江苏地区开始有地震台网记录)小震活动较活跃,每年会发生2—3次小震(指仪器能记录到的),2—3年左右会发生1次有感地震(根据经验一般指ML≥3.0地震,但也有例外,如2013年5月19日23时1分11秒在镇江五洲山地区(32°09′N,119°23′E)发生的ML2.5地震,市区及丹徒新区大部分人有感)。目前,共记录到近200次ML≥1.0地震,其中,有感地震19次(董晨阳等,2018)。

| 表 1 镇江及邻区历史地震 Table 1 Historical earthquakes in Zhenjiang and around areas |

镇江地区地质构造复杂,据现有资料,对镇江市主城区威胁较大的主要隐伏断层有5条,它们在地质地貌上或地球物理探测资料上有明显显示,分别是五峰山—西来桥断裂、丹徒—建山断裂、幕府山—焦山断裂、茅山断裂带北延段、上党—河阳断裂。地震活动资料表明,现代小震活动与主要断层间有一定关系,这些断层将来仍有可能发生破坏性地震(宗开红等,2016)。

根据历史纪录和相关资料分析认为,镇江地区发生ML≥5.5地震的可能性不大,因此地震应急快速反应系统以应对中强破坏性地震为主。

1.2 数据针对镇江市地震应急工作的数据需求(王素珍等,2006),将整个镇江市地震信息数据库分为基础地理数据、基础专题数据、地震专业数据等3大类(段锋等,2009):①基础地理数据主要包括线化电子地图、影像电子地图 2种格式的地图;②基础专题数据主要包括镇江全市人口普查数据、生命线工程数据、重要建筑数据等;③地震专业数据主要包括地震构造背景数据、地震目录数据、危险源数据、防震减灾对策数据等。

在此基础上进一步细化各类数据内容,将镇江市地震应急基础数据库纳入对应类别,再根据镇江市地震应急快速反应系统的建设需要扩充相应的数据库内容(表 2)。

| 表 2 镇江市地震应急快速反应系统数据 Table 2 Data of Zhenjiang Earthquake Emergency Rapid Response System |

系统开发过程中,根据数据分类情况分别获取基础地理数据、基础专题数据、地震专业数据,其中,基础地理数据通过商业手段购买,基础专题数据通过商请镇江市统计局、镇江市教育局、镇江市卫生局、镇江市安监局、镇江市住建局、镇江市经信委、镇江市供电公司等有关部门取得相应的图件资料,地震专业数据主要通过地震系统内部获取。原始资料获取后,符合标准的直接进库,非合规资料人工电子化后入库,从而建立较完善的基础数据库。

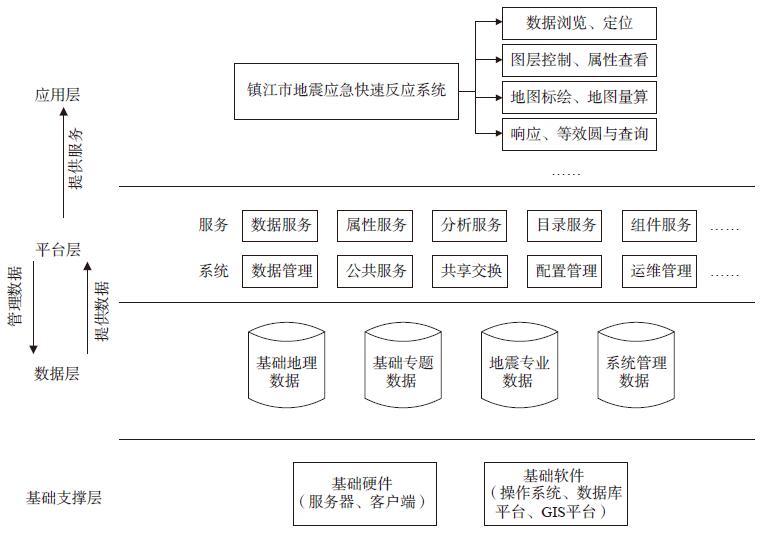

2 研究框架镇江市地震应急快速反应系统作为镇江市地震局防震减灾信息化建设基础工作,应当具备地震震中位置定位、地震烈度范围圈定、震后趋势分析、不同烈度区受灾单位查询、灾害信息资料产出(如涉及人口、经济、重要建筑物等信息)、现场指挥支持(启动建议应急响应、程序化应急救援步骤等)以及日常管理和维护等功能,能够依据响应建议和系统产出资料,方便、快速、准确地指导地震应急救援工作,该系统将为镇江防震减灾工作的信息化、数字化奠定基础(班亚等,2014)。系统整体框架结构见图 1。

|

图 1 系统框架结构 Fig.1 Design of System Frame Structure |

镇江市地震应急快速反应系统采用面向服务的体系架构(SOA)的基本思想和方法,实现了地理信息的服务发布、检索和共享等功能。平台总体架构由基础支撑层、数据层、平台层、应用层等4层组成(寇有观,2003)。

(1)基础支撑层包含了支持系统运行所需的基本硬件、基础软件平台和网络设施。基本硬件主要包括各种服务器(数据服务器、应用服务器和Web服务器)以及相关的存储备份设备,客户端硬件通常使用现有业务人员的办公机器(本系统中为手持终端);基础软件包括各种操作系统(服务器操作系统、桌面操作系统)、数据库平台、各种应用服务器平台和GIS平台(包括空间数据引擎、开发包和空间数据发布平台)等。

(2)数据层主要是镇江市地震应急快速反应系统所有相关数据,包括基础地理数据、基础专题数据、地震专业数据。

(3)平台层主要是指基于数据层和运行支撑层开发的基础框架平台,平台可起到承上启下的作用,向下管理所有数据,数据通过平台对外提供服务;向上支撑应用层,为构建示范应用提供支撑平台。

(4)应用层是基于数据层和平台层实现的应用系统,用于满足镇江市地震局的应用需求,主要包括镇江市地震应急快速反应系统。

3 数据库设计镇江市地震应急快速反应系统数据库采用Oracle数据库管理用户及权限信息,数据库版本是Oracle12gR2版本,表空间名ZJDZYJDB。

数据设计采用如下标准:①平面坐标系采用zj2000坐标系;②地图投影采用“横轴—摩卡托”;③地理坐标系采用GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000;④基准面采用D_China_2000;⑤分幅和编号采用国家基本比例尺地形图的分幅和编号。通过ArcGIS平台软件,ArcGIS Server将数据发布为地图格式供本系统使用。

镇江市地震应急快速反应系统数据库以ArcGIS地理信息系统为基础平台,空间数据图层采用ArcGIS数据格式(Geodatabase格式)存放在空间数据库中(余其鹏,2018)数据库符合《城市地震应急技术系统规范》(彭静等,2010)和《区域级抗震救灾指挥部地震应急基础数据库格式规范》(彭静等,2010)及数据库建设规定要求,适用于地震应急指挥工作。

在整个地震应急快速反应过程中,总计可分为14大类数据专题,每个数据专题又可分为若干子专题(郑江蓉等,2007)。因此,对相关数据的认真分析和详细统计,对于数据库的设计和搭建有重要意义(刘红桂等,2005),数据库组成结构见表 3。

| 表 3 应急数据库组成 Table 3 Emergency database form |

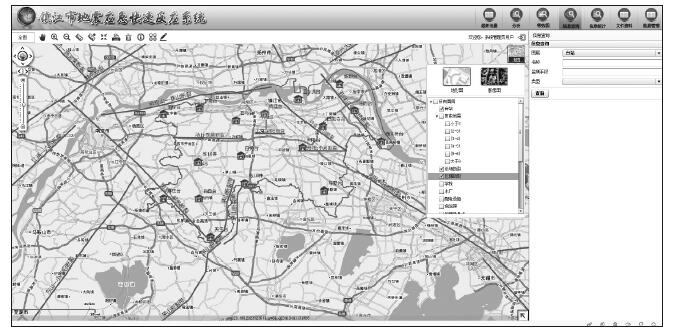

镇江市地震应急快速反应系统采用面向服务的体系结构(SOA)的基本思想和方法,基于WebGIS实现地理信息的服务发布、检索和共享等功能。系统采用Browser/Server结构(刘京,2008),结合浏览器的多种脚本语言和ActiveX技术,使用通用浏览器实现原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能,同时节约了开发成本。其最大优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门软件,只需1台能上网的电脑即可,客户端零安装、零维护。系统的扩展亦较容易。系统功能结构如图 2所示。系统界面见图 3。

|

图 2 系统功能结构 Fig.2 System function structure |

|

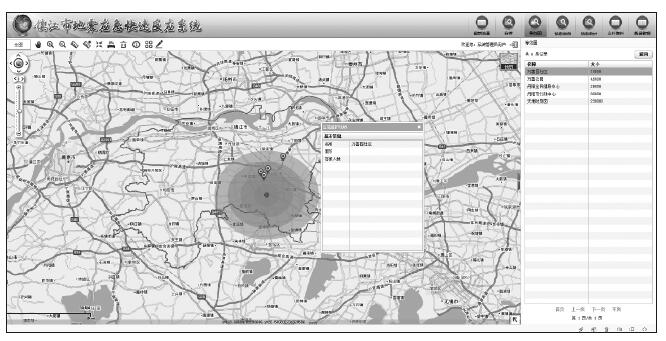

图 3 地震应急快速反应系统界面 Fig.3 The interface of the Earthquake Emergency Rapid Response System |

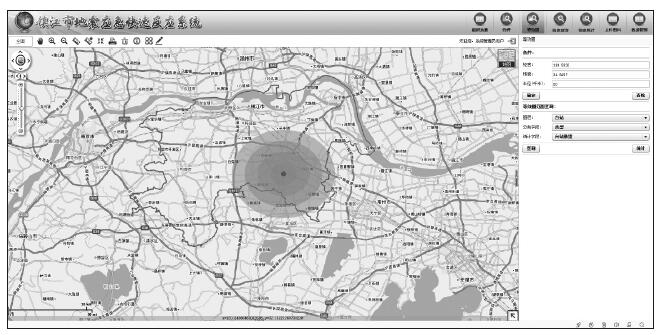

系统通过中国地震台网中心API实时获取全球地震信息、图层控制及数据调用,通过不同图层的显示、隐藏,调用相关数据库数据,方便了应急指挥过程中部分数据的统计和情况分析,使展示更直观化。系统共设置图层20个,分别为台站、历史地震、近场断裂、区域断裂、学校、水厂、配电设施、危险源、地质隐患点、文保单位、大型集团、医院、公安消防、救灾物资库、应急避难场所、地标、道路、居民点、乡镇人口经济概况、辖市区人口经济概况等,除在电子地图上进行标绘以外,还通过隐显表提供具体相关信息。相关图层数据可为地震趋势分析、震害范围统计、救援力量和救助物资调集能力分析等服务提供数据支撑,同时还提供地图标绘、属性查看、地图量算、关键字查询等功能,详见图 4、图 5、图 6、图 7。

|

图 4 实时地震信息 Fig.4 Real-time seismic information |

|

图 5 图层选择 Fig.5 Layer selection |

|

图 6 信息查询 Fig.6 Information query |

|

图 7 数据统计 Fig.7 Data statistics |

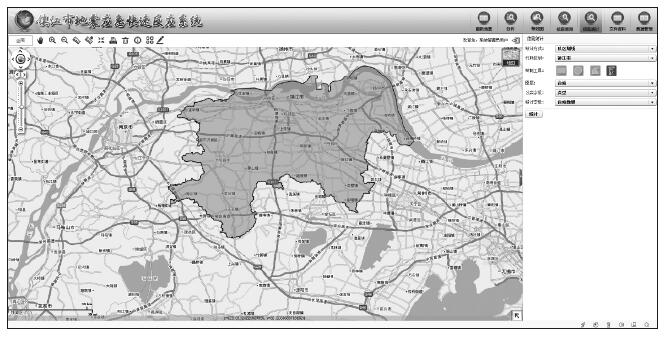

采用等效圆及地震烈度衰减模型(周克森,1995),模拟地震发生时的影响范围以及地震震中烈度等信息,以烈度圈的图形方式进行展现。利用门可佩等(2013)的灾害损失评估模型对灾害损失进行评估。首先,运用K-S检验确定我国年度地震经济损失额的分布函数,并对月度地震次数进行拟合;然后,运用灰色聚类法和主成分分析法对不同震灾分别进行直接和间接经济损失评级,并将居民地作为空间最小计算单元,以提高地震灾害损失评估的准确性,通过上述方法,分析出震区范围内的受灾人口及经济损失等相关数据,为地震应急指挥提供震后小时级应急响应数据(图 8,图 9)。

|

图 8 利用地震烈度衰减模型绘图 Fig.8 Drawing using seismic intensity attenuation model |

|

图 9 特定烈度范围内信息统计 Fig.9 Statistical summary of the information within a specific intensity range |

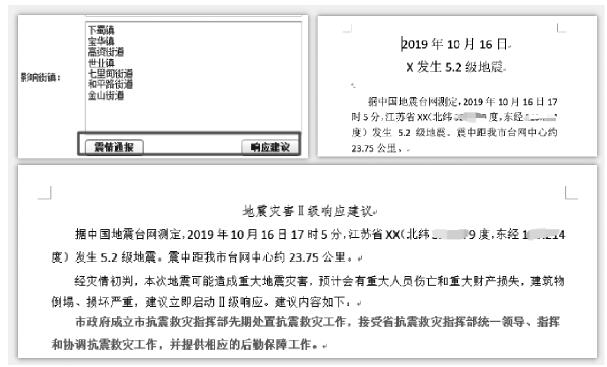

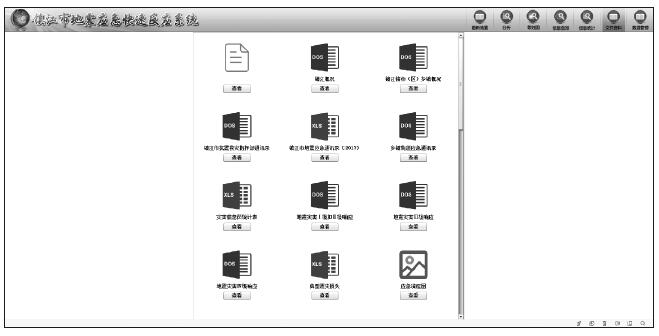

建立地震应急文本库,支持多种文本格式查阅,除预存部分常规地震资料外,还可手动预置不同的地震应急文本模板,在震时应急响应情况下可快速产出震情通报和响应建议(图 10)。用户在信息输入界面录入地震基本要素,系统利用相关数据在应急文本中自动产出快速评估结果,评估结果包括影响面积、人口数量、经济总量、易损区范围、影响街道等内容;辅助决策包括灾害响应等级建议、指挥部组成人员、具体处置程序等内容,技术人员在作少量资料处理后即可根据需要向上级部门汇报或向社会公众提供辅助决策意见,极大地提高了应急响应速度。同时,应急响应文本库中预存的地震地质、应急处理等相关图件资料,可为震时相关专业资料的查询提供便捷服务(林岩钊等,2016)(图 11)。

|

图 10 自动生成震情通报和响应建议 Fig.10 Automatic generation of earthquake notification and response suggestions |

|

图 11 应急响应文本库及相关资料产出界面 Fig.11 Emergency response text database and related information output |

系统投入使用后,镇江市地震局多次开展地震应急处置桌面演练。以其中1次为例:演练模拟镇江市某地发生5.6级地震。震后成立地震应急指挥部,下设震情分析、灾情评估、舆情监视、应急响应等小组,并派出现场工作队开展处置工作。随后,信息报送、震情通报、趋势判定、灾情评估、响应建议、舆情应对等环节有序展开。演练中全程使用地震应急快速反应系统,震情组利用数据查询功能,现场介绍地震情况、历史地震、地震构造、震后趋势等;灾情组通过系统获取震区经济、人口等统计信息,以及震中乡镇概况、学校分布、危险源、地质灾害点等数据汇总上报;应急响应组通过系统自动生成响应级别、救援力量分析、响应程序建议等,对其适当修改完善后作为应急响应建议上报。从实战出发,整个模拟演练,包含信息报送、震情通报、趋势判定、灾情评估约用时30 min,其中,应急响应组通过系统自动生成响应级别、救援力量分析、响应程序建议等用时5 min。由此可见,地震应急快速反应系统可利用数据库信息快速分析、统计,生成系列电子图件和应急文档,有效提高了应急处置的工作效率。

5 结论与讨论目前,镇江市地震应急快速反应系统已初步完成功能建设,基本实现了预期的设计功能。地震发生后,快速开展有效的应急救援指挥工作对于减少震灾损失至关重要。传统的地震应急地图及图表等一般以纸介质和基于PC机的电子地图为主,震后一般需进行2次处理,无法在1张图件上展示整个震情概况,难以满足地震现场复杂的应用场景,更难适应当前对震灾进行快速反应的需求(姜立新等,2003)。镇江市地震应急快速反应系统解决了地震应急中救灾信息数据产出速度慢、地震相关信息传送迟缓以及震后小时级震灾应对数据产出等问题,指挥部通过总体掌握汇集来的各种信息,使得震后初期救灾人员及物资的调配效率大大提高,多次地震应急模拟演练均取得了良好效果。

但应看到政府部门决策所需信息越来越多,如对震害预测等信息的需求,对此,在未来系统升级过程中应认真加以考虑。为了满足数据的时效性要求,数据更新时需要投入大量的人力、物力,但由于本系统涉及的相关基础数据范围较广,而地震本身又是小概率事件,就使得许多数据尚未更新应用就已过时(赵颖等,2015)。因此,若数据的更新仅依靠地震部门,从根本上来说上述问题是难以解决的。应通过多部门的联合协作,做到数据及时共享,才能从根本上解决数据时效性问题。一方面,地震部门应建立常态化数据更新机制,定期收集相关应急基础数据并及时更新相关数据库;另一方面,随着本轮机构调整逐渐到位,政府成立了与大数据相关的职能部门,部分具有应急职能的相关单位也进行了优化整合,这些变化对于打通政府各部门的数据壁垒,实现数据共享,促进部门融合,提高整体应急反应速度,可起到一定的积极作用(阴朝民,2001)。

班亚, 王喜娜, 马兰. 2014. 地震应急响应系统设计与实现[J]. 测绘科学, 39(11): 57-61. |

董晨阳, 董建平, 陈江鸿, 等. 2018. 镇江地震台网理论监测能力评估[J]. 地震地磁观测与研究, 39(3): 107-114. |

段锋, 袁志祥, 和朝霞. 2009. 从汶川8级地震探讨地震应急基础数据在现场工作中的作用[J]. 华北地震科学, 27(3): 31-34. |

姜立新, 聂高众, 帅向华, 等. 2003. 我国地震应急指挥技术体系初探[J]. 自然灾害学报, 12(2): 1-6. |

寇有观, 等. 2003. 国家应急信息系统总体框架研究[J]. 办公自动化, (8): 3-5. |

林岩钊, 肖健, 叶晓明, 等. 2016. 基于地震烈度速报产出的自动出图平台设计[J]. 黑龙江科技信息, (26): 153. |

刘红桂, 王建宇, 徐桂明, 等. 2005. 基于GIS的江苏省地震应急基础数据库与震害快速评估技术[J]. 现代测绘, (Z1): 14-16. |

刘京, 等. 2008. C/S(Client/Server)结构与B/S(Browser/Server)结构比较[J]. 黑龙江科技信息, (21): 51. |

门可佩, 崔蕾. 2013. 中国地震灾害损失评估模型与实证分析研究[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版), 5(4): 369-378. |

彭静, 龙训荣, 韩丽芳. 2010. GIS在地震应急基础数据库建设中的应用[J]. 高原地震, 22(2): 58-62. |

孙刚, 李亦纲, 杜晓霞, 等. 2018. 2017年地震灾害及应急响应总览[J]. 中国应急救援, (1): 9-14. |

王素珍, 冯启民, 陈双. 2006. 城市地震应急指挥技术系统数据管理研究[J]. 世界地震工程, 22(1): 21-26. |

王挺. 2010. 基于地震应急快速反应系统的灾情彩信信息发送与接收系统[J]. 华南地震, 30(Z1): 138-144. |

王希波.城市地震应急辅助决策系统研究[D].南京: 东南大学, 2006.

|

王喆. 2006. 高速铁路安全卫士——地震预警及快速反应系统[J]. 交通与运输, 22(5): 52-53. |

谢庆胜, 李罡风, 吴华章, 等. 2007. 基于ARCGIS的安徽省地震应急快速反应系统[J]. 防灾科技学院学报, 9(2): 17-20. |

阴朝民. 2001. 防震减灾技术系统的建设与发展[J]. 地震地磁观测与研究, 22(6): 1-12. |

余其鹏, 程晓东. 2018. 基于Geodatabase面向对象的地震应急数据库的设计与实现——以镇江市为例[J]. 防灾减灾学报, 34(1): 66-71. |

赵颖, 岳鹏, 张晖, 等. 2015. 天津市地震应急指挥技术系统构成和工作流程[J]. 中国应急救援, (1): 52-54. |

郑江蓉, 邓民宪, 张晓勇, 等. 2007. 江苏地震应急基础数据库建设的启示[J]. 国际地震动态, (3): 26-30. |

周克森. 1995. 地震动衰减关系的全对称变换[J]. 华南地震, 15(4): 1-9. |

宗开红, 宗雯, 康从轩, 等. 2016. 江苏镇江地区主要活动断裂及其晚第四纪活动性研究[J]. 地质力学学报, 22(3): 439-453. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41