人为活动、风扰、潮汐等会引起地面振动,从而影响地震观测结果。特别是近些年城市现代化建设进度加快,很多地震台站被城市包围,地震观测结果受到严重干扰(朱音杰等,2017)。为了提高地震观测系统的信噪比,井下地震观测技术已被越来越广泛地应用到地震观测中。

从1970年开始,美国、日本、前苏联和德国等国家已相继对井下地震观测开展了研究,井深从最初的几百米到1 km以下,最深可达4 km,进而成为深井长期观测站(裴晓等,2012)。我国井下地震观测技术研究与美日等国同时起步,最初是研制短周期仪器以及进行试验性观测,井深为200—480 m。目前已有的井下观测台大多分布在平原地区,如京、津、冀、苏、沪等地区(李少睿等,2016)。裴晓等(2013)研究认为,鉴于平原地区沉积层较厚,短周期深井观测能够有效地降低背景噪声,提高观测系统的信噪比,进而获得更多微弱的地球物理信息。

为了提高赤峰及周边地区的地震观测信噪比,赤峰中心地震台完成了井下地震观测系统的安装。本文以赤峰中心地震台地面与井下地震观测系统为研究对象,在噪声分析、噪声功率谱分析、地震监测能力和观测动态范围等方面进行分析,从而更好地辨析地面与井下地震观测系统的优势与劣势。

1 台站观测背景赤峰中心地震台是国家数字地震台网的主要构成之一,位于赤峰市东郊的红山脚下,距天山口—八里罕断裂带仅几千米。赤峰市境内主要有天山口—八里罕新华夏系断裂构造带、西拉沐沦EW向断裂构造带和锦山—开原EW向断裂构造带。

2013年赤峰中心地震台对地面观测系统安装了CTS-1EF型数字甚宽频带地震计,使用EDAS-24GN型24位地震数据采集器进行数据采集。地面观测系统位于台站观测点红山山洞内,山洞径深约40 m,台基为花岗岩,年均温度20 ℃,年均相对湿度20%。2017年对井下观测系统安装了GL-S120B型数字甚宽频带地震计,数据采集器与地面观测系统相同。井下观测系统成井深度为90 m,井斜为30”。目前,2套地震观测系统工作状态良好且稳定,观测资料保存完整、真实可靠(表 1)。

| 表 1 地面与井下地震观测仪器参数 Table 1 Instrument parameters of the ground and underground seismic observation systems |

CTS-1EF、GL-S120B地震计都是以电压的形式记录地震的,应用下式可将数字信号转换为地动速度

| $ v = \frac{{N \cdot {V_0}}}{{{2^{n - 1}} \cdot {S_1}}} $ | (1) |

其中,v为实测地脉动速度;N为实际记录的背景噪声;V0为采集输入电压满幅值,在地震观测中通常取V0 = 20 V;n为A/D转换的编码字长,对于EDAS-24GN地震计,n为28;S1为地震计的工作灵敏度。

若v已知,即可通过下式求取可衡量背景噪声水平的地动噪声均方根RMS有效值

| $ {\rm RMS} = \sqrt {\frac{1}{{n - 1}}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left({{v_i} - \bar v} \right)}^2}} } $ | (2) |

其中,n为样点个数;vi为某一样点观测地动速度;

本文选取没有地震发生的2019年7月7、20日2天的夜间2时低背景噪声时和14时高背景噪声时的数据,分别计算2套观测系统地动噪声均方根RMS,结果如表 2所示。

| 表 2 地面与井下观测系统RMS对比 Table 2 Comparison of RMS of the ground and underground observation systems |

由表 2可知,赤峰中心地震台地面与井下观测系统的噪声均小于数字地震观测技术规范要求的1.00×10-7 m/s,观测环境达到Ⅱ级环境地噪声水平(中国地震局监测预报司,2017)。在选取的2天4个时段内,井下观测系统的噪声均小于地面观测系统,白天的RMS值均大于夜间的RMS值。对7日、20日各2个时段的三分向RMS值进行对比,可见各分向RMS值基本一致,说明地面与井下观测系统性能均较稳定。

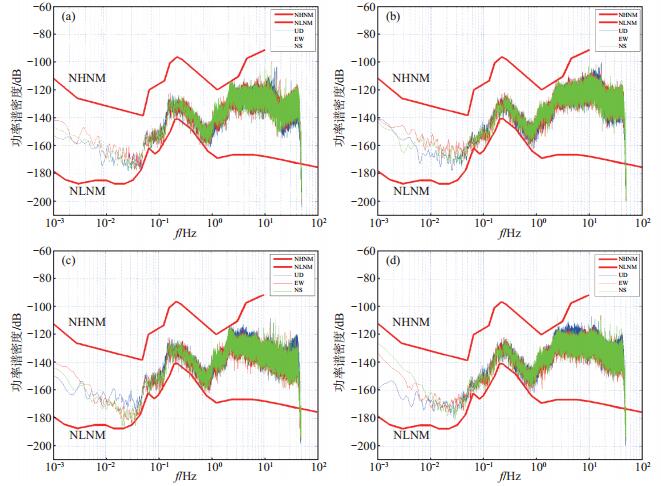

3 噪声功率谱分析功率谱表示随机信号的频率成分及各成分的相对强弱,功率谱估计就是基于有限长度的数据计算功率谱,在地震观测台站台基噪声功率谱估计中,常使用Welch法(中国地震局监测预报司,2017)。本文使用基于Welch功率谱密度估算方法,利用童汪练老师编写的软件计算了代表时段数据的功率普密度。计算得到的功率谱密度如图 1所示。

|

图 1 2019年7月20日功率谱密度对比 (a)地面(CTS-1EF) 2:00测定;(b)地面(CTS-1EF) 14:00测定;(c)井下(GL-S120B) 2:00测定;(d)井下(GL-S120B) 14:00测定 Fig.1 Comparison of noise power spectrum density on July 20, 2019 |

根据背景噪声频段的不同,将噪声分为高频段(1×100—1×102 Hz)、短周期频段(1×10-1—1×100 Hz)、长周期频段(1×10-2—1×10-1 Hz)(杨龙翔等,2015)。由图 1可见,在高频段,井下观测系统地噪声功率谱密度小于地面观测系统(10 Hz时相差约10 dB);在长、短周期频段,井下观测系统和地面观测系统差别不大,表明井下观测对高频干扰具有明显抑制作用。在短周期2套观测系统均可清楚地录到是地球的Ⅱ类海洋噪声,同时,在长周期二者记录地噪声信号相似,由此表明,2套观测系统记录噪声具有一致性,进一步证明2套系统的稳定性较好。

4 地震监测能力对比测震台站的监测能力可表示为可监测的最小震级与震中距间的关系,其与台基噪声水平有关(胡米东,2014)。在评价台站监测能力时,常用地方性震级ML表示地震大小

| $ {M_{\text{L}}} = \lg A + R\left(\mathit \Delta \right) $ | (3) |

其中,A=(AN, AE)/2,AN为NS向S波最大振幅,单位μm,AE为EW向S波最大振幅,单位μm;Δ为震中距,单位km;R(Δ)为地方性震级的量规函数。

结合赤峰中心地震台实际监测资料可知,当ML≤2.5时,S波最大振幅为平均地动噪声的4倍;当ML>2.5、S波最大振幅为平均地动噪声水平的6倍时即可分辨出地震事件,使其可检测(张荣杉等,2017)。

利用式(3)计算监测能力时,需计算台站平均地动噪声有效值。本文使用由第2节计算得到的2019年1—7月的平均地动噪声有效值,结果见表 3。

| 表 3 地面及井下观测系统平均地动噪声有效值 Table 3 The annual mean value of effective ground noise of ground and underground observation systems |

根据式(3),可计算得到2套观测系统的地震监测能力,结果如表 4所示。由表 4可知,井下观测系统地震监测能力强于地面观测系统,地震监测能力除了受台基噪声影响以外,还与地震监测系统的差异和安装情况等有关。

| 表 4 地面及井下观测系统地震监测能力对比 Table 4 Comparison of the earthquakemonitoring capability of the ground and underground observation systems |

台站有效测量动态范围反映了,仪器本身性能指标确定后,台站环境干扰水平对记录地震信号最大动态范围的限制(李雷等,2017)。有效测量动态范围可以通过下式计算得出

| $ {D_{{\text{有效}}}} = 20\lg \left[ {\frac{{{V_{\text{0}}}}}{{\left({{S_{\text{1}}} \times \sqrt 2 } \right)}} \times \frac{1}{{{\rm RMS}}}} \right] $ | (4) |

计算得出的有效测量动态范围如表 5所示。

| 表 5 各分向有效测量动态范围 Table 5 The dynamic measuring range in each direction |

由表 5可见,井下观测系统有效测量动态范围比地面观测系统约大10%;另外,2套观测系统夜间动态范围均大于白天。

6 结论通过赤峰中心地震台地面与井下地震观测系统的比对可知,2套观测系统的RMS均可达到Ⅱ级环境地噪声水平,且白天的噪声水平高于夜间,井下观测系统噪声水平低于地面观测系统。井下观测系统地震监测能力强于地面观测系统,除受噪声影响以外,还与系统差异和安装情况等有关。2套观测系统的功率谱密度、有效动态范围对比表明,井下观测系统动态范围比地面观测系统大约10%。

胡米东. 2014. 江苏省部分井下地震计监测能力差异初探[J]. 四川地震, (4): 31-34. |

李雷, 钱文品, 邓存华, 等. 2017. 昆明地震台地面与井下地震观测背景噪声对比[J]. 地震地磁观测与研究, 38(5): 86-95. |

李少睿, 毛国良, 王党席, 等. 2016. 井下地震计方位角检测技术应用研究[J]. 地球物理学报, 59(1): 299-310. |

裴晓, 尹继尧, 杨庭春. 2012. 上海遥测台网各类型台基背景噪声分析[J]. 地球物理学进展, 27(5): 1897-1903. |

裴晓, 尹继尧, 杨庭春. 2013. 张江台地表与深井地震观测对比分析[J]. 地震工程学报, 35(2): 366-371. |

杨龙翔, 王志铄, 贾漯昭, 等. 2015. 河南省测震台网背景噪声特征分析[J]. 大地测量与地球动力学, 35(3): 543-546. |

张荣杉, 冯武, 彭澎, 等. 2017. 宿迁地震台地震监测能力分析[J]. 地震地磁观测与研究, 38(4): 199-202. |

中国地震局监测预报司. 2017. 测震学原理与方法[M]. 北京: 地震出版社, 147-217.

|

朱音杰, 刘檀, 丁成, 等. 2017. 赵县地震台地表及深井地震计观测数据对比分析[J]. 地震地磁观测与研究, 38(3): 164-170. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41