地震在孕育过程中,震源区应力的积累以及岩体内的膨胀破裂,均会导致该区域地下介质电性结构的改变(王志贤等,1993)。电阻率作为地下介质重要的物理参数之一,合理地利用其观测资料,可以了解地下岩体应力积累和释放的过程。1966年河北邢台6.8级地震后,中国地震局将物探视地电阻率方法引入地震地球物理观测中,目前全国各个地电台站已积累大量的观测资料。但是随着农村城镇化发展与产业结构的升级,部分台站的观测环境逐渐恶化,干扰强度逐渐超出了观测规范及相关标准,严重影响了地电阻率观测资料。台站所记录到的资料复杂多样,其中可能包含地震地球物理信息,也可能包含各种干扰信息。部分干扰所造成的波形变化无论是形态上还是振幅上,都极易与地震地球物理异常混淆,这种复杂性给地震地球物理观测带来了极大困难。为了改变现状,需要深入分析这些干扰信息对观测数据产生干扰的形态和幅度,进而从受干扰资料中提取对地震监测预测工作有效的信息。

在观测系统稳定的情况下,电阻率场地环境干扰可分为2类:一类为影响地下介质电性结构的干扰源,如测区内的金属类管网等,其影响在短时间内完成,并在一段时间后出现连续大幅度的加速上升或下降变化(解滔等,2016);另一类为具有电流源性质的干扰源,如工业厂房漏电等,其干扰形态和幅度主要受电流性质和漏电点与观测装置间的相对位置控制,若测区内观测场环境复杂,则对漏电点的寻找与处理带来较大的困难。

本文对2018年洛阳地震台地电阻率观测区域出现的1次漏电干扰及对其的调查处理进行了系统分析。在研究干扰产生机理、干扰形态、干扰幅度的基础上总结经验,以期获得一种便利、快速的干扰检测定位方法。

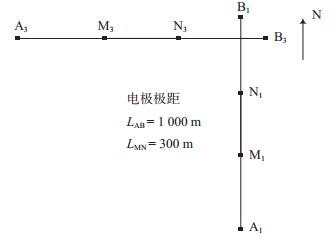

1 地电阻率观测方法概述地电阻率观测的物理量是地下介质视电阻率、自然电位差及其随时间的变化。观测方法一般采用对称四级法,对称四级装置如图 1所示。观测时,供电极(A、B)与供电源的正负极相连,通过它们向地下介质供电,使其产生稳定的电场分布。另外2个电极(M、N)与测量电位差的仪表两端相连,通过它们检测这2点之间的电位差,并以此来确定地下介质的电阻率,公式如下

| $ {\rho _{\text{s}}} = K\frac{{\Delta {V_{{\text{MN}}}}}}{I} $ | (1) |

|

图 1 地电阻率观测装置示意 E为供电电源;A、B为供电极;M、N为测量极 Fig.1 Schematic diagram of the geoelectrical resistivity observation device |

式中,ΔVMN为通过A、B电极向地下介质供电电流达到稳定后在M、N两点之间产生的人工电位差;I为通过A、B两点流经介质的总电流;K为具有长度量纲的装置系数,其大小仅与4个电极的相对位置有关,即

| $ K = 2\pi /\left({\frac{1}{{{L_{{\text{AM}}}}}} - \frac{1}{{{L_{{\text{AN}}}}}} - \frac{1}{{{L_{{\text{BM}}}}}} + \frac{1}{{{L_{{\text{BN}}}}}}} \right) = \frac{\pi }{2}\left({\frac{{{L^2} - {a^2}}}{a}} \right) $ | (2) |

式中,LAM、LAN、LBM、LBN分别为电极A、B、M、N之间的直线距离;L、a分别为供电极、测量极到电极中心点的直线距离。

2 洛阳地震台地电阻率观测基本情况洛阳地震台位于河南省洛阳市南郊,距市区约5 km,属洛阳市洛龙区魏湾村辖区。洛阳地震台地电观测场地位于河南省洛阳市南郊洛龙区龙门山,地质构造上处于秦岭纬向构造带东段、华北板块的西南部,位于祁吕贺“山”字型构造的弧顶部位,并与新华夏构造在此交汇。观测区附近有2条大断层,其一是测区东的伊河断层,沿伊河展布,走向NE,倾向NW;其二是新安—草店大断层,走向NW,倾向WS,倾角60°—70°,2个断层均为活断层。测区位于伊河断层的破碎带边缘,即南侧(上盘)伊河的一级或二级阶地上(刘建华,2005)。

洛阳地震台地电阻率观测时主要采用由中国地震局预测研究所监制的ZD8BI型地电仪,标定时采用0.01级UJ25型电位差计和0.005级BC3型饱和标准电池。受场地条件限制,地电阻率观测中选用“L”型布极方法,沿近SN和EW两个互相垂直的方向布设测线,外线路采用电缆架空方式。测量区域电极布设如图 2所示。

|

图 2 洛阳台地电阻率观测装置系统示意 Fig.2 Schematic diagram of the geoelectrical resistivity observation system at Luoyang Seismic Station |

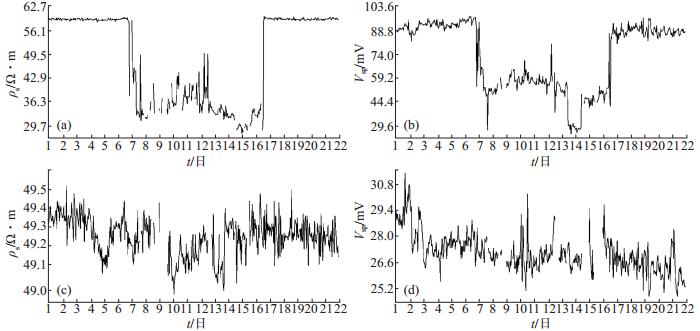

2018年3月6—16日,洛阳台地电阻率观测资料NS测道地电阻率、自然电位差数据同步出现大幅度阶跃变化,其中,地电阻率数据出现多处超差,超差部分相对正常日均值下降约53.45%,自然电位差相对正常日均值下降约72 mV,EW测道数据正常(图 3)。异常开始出现时,伴随降雨与区域大面积停电现象。雨停后,异常数据仍未恢复至正常观测值。经过场地巡视,值班人员排除外线路故障的可能。虽然暂时未找到干扰因素,但从数据形态上分析认为,该异常为场地环境干扰。

|

图 3 2018年3月洛阳台地电阻率及自然电位差时值 (a) NS测道地电阻率;(b) NS测道自然电位差;(c) EW测道地电阻率;(d) EW测道自然电位差 Fig.3 Geoelectrical resistivity data curves at Luoyang Seismic Station in March 2018 |

2018年3月6日,地电阻率阶跃现象出现后,洛阳台按照地电观测规范的技术要求(杜学彬等,2006),多次对地电阻率观测系统(包括稳流源、外线路和电极)进行检查,并对观测主机进行标定测试,检查、测试结果均未发现地电阻率观测系统存在故障或异常现象。

分析数据时发现,地电阻率NS测道与自然电位差NS测道的观测数据变化具有显著的同步性, 地电阻率与自然电位差EW测道的观测数据无明显异常变化。根据地电阻率测量原理,可以初步判断地电阻率测区内NS测道附近可能存在场地干扰。参考地电场异常核实中使用的矢量合成基本原理(蒋延林等,2015),确定此次干扰源的位置接近NS测道,距EW测道较远。

3.3 干扰源模拟定位通过测量观测室避雷箱中各电极组合的交直流电压,即可确定干扰源种类和干扰源与供电极、测量极之间的相对位置,测试结果如表 1所示。其中,NS测道N1—M1电极之间交流电压达1 600 mV以上,而EW测道N3—M3电极之间交流电压仅为28 mV,其他供电极间交流电压均正常。NS测道地电阻率测量电极之间交流电压已远远超过地电观测环境规范要求(杜学彬等,2006),说明N1或M1电极已受到严重交流干扰的影响。分别测量N1、M1电极对地的交流电压,即可确定干扰源的大致位置。其中,M1电极对地的交流电压约为160 mV,与往常测试该电极对地的交流电压基本一致。而N1电极对地交流电压约为1 500 mV,远大于往常测试的交流电压。由此确定干扰源在N1测量极附近。

| 表 1 各电极间交直流电压测试结果 Table 1 AC and DC voltage test results between each electrode |

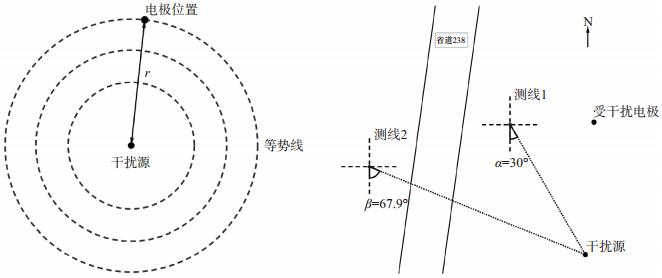

在此基础上,为了进一步确定干扰源的位置,采用了如图 4所示的点源(干扰源)在受干扰电极N1极附近进行模拟定位。假设N1电极周边地下介质为理想介质,根据点电荷电势公式

| $ V = \frac{Q}{{4\pi {\varepsilon _{\text{r}}}{\varepsilon _0}r}} $ | (3) |

|

图 4 干扰源与电极相对位置示意 Fig.4 Schematic diagram of the relative position of interference source and electrode |

其中,Q为点电荷源的电荷量;r为模拟电极到干扰源的距离;ɛr为电荷源所在介质的相对介电常数;ɛ0为真空中的介电常数。由式(1)可知,V与距离r间成反比,即沿着电场线方向,电势变化最大。

在靠近受干扰电极附近至少选择2个观测场地,对每个场地选择的中心点分别以GPS记下位置,再以中心点为参考沿东西南北4个方向布设简易测线,每道测线沿每个方向以每段5 m的间距至少分为3段。使用万用表交流档位测试并获取每个方向上每段间隔记录的电压。根据测试结果,逐步调整观测场地中测线的角度,反复测试调整,最终获得测线上电压变化最大的方向。由图 4所示,测点1所记录方向约为S30°E,测点2所记录方向约为E22°S。记录2个测点反映出的干扰源的方位角,然后从2个观测场地的中心点出发,按照测试得到的方位角绘制2条直线,利用这2条直线的交汇点,即可估算出干扰源的大致位置。

3.5 干扰源调查与处理在上述分析和测试的基础上,通过实地调查、重点走访和有针对性的停电检测等方式,最终确定漏电干扰源为距地电阻率N1电极30.6 m处、方向为S6.9°W的变压器发生的故障,造成了电流对地漏电。分析认为,2018年3月6日晚21时大范围降雨导致洛阳台附近供电线干路电缆短路,周围村庄大面积停电,由此导致该变压器出现故障。当地供电局对该变压器进行维护以后,地电阻率观测数据恢复正常。

4 讨论与结论通过此次异常核实可以认识到,虽然影响地电阻率观测的因素有多种,但总体可归为以下3类:①观测系统本身故障;②气候影响;③场地环境影响。由于场地环境处于较复杂的开放系统,故大多数干扰因素难以发现。因此,在对地球物理异常变化分析核实中,需要根据观测数据的属性、原理、特性等结合观测场地环境条件进行测试,有针对性地调查、排除。由于干扰的多样性,经常需要大量的测试去寻找原因,因此也更凸显地球物理异常核实的重要性及艰难性。

本文主要对洛阳地震台2018年地电阻率观测中的1次漏电干扰事例进行具体分析,通过干扰源初步分析、干扰源模拟定位、干扰源实地调查等方式快速确定了漏电干扰源所在位置。经过处理,最终该干扰现象被消除。洛阳台开展的干扰分析、测试、调查和处理等工作,对地电阻率观测资料的干扰分析处理及其他相关研究,具有一定的参考和借鉴意义。

杜学彬, 赵家骝, 谭大诚, 等.地电台站建设规范[Z]. 2006.

|

蒋延林, 赵卫红, 王福才, 等. 2015. 一种地电场观测环境干扰的分析和试验研究[J]. 中国地震, 31(1): 158-164. |

刘建华. 2005. 河南省地震监测志[M]. 北京: 地震出版社.

|

解滔, 卢军. 2016. 地表固定干扰源影响下地电阻率观测随时间变化特征分析[J]. 地震地质, 38(4): 922-936. |

王志贤, 汪志亮, 赵成达, 等. 1993. 地震地电阻率前兆异常特征及其机理研究[J]. 华北地震科学, 11(2): 75-82. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41