涉县地震台(以下简称涉县台)地处太行山山前断裂带,该断裂带构造运动活跃。尹祥础等(1994)提出了加卸载响应比理论;曾小苹等(1996)、冯志生等(2000)、张建国等(2008)分别研究了北京、江苏及河北区域加卸载响应比理论的映震效果,结果表明加卸载响应比高值变化与邻区中强震间有一定的对应关系;戴苗等(2017)、艾萨·伊斯马伊力等(2017)利用该方法分别研究了2013年岷县漳县6.6级地震、2017年精河6.6级地震,结果表明地磁加卸载响应比高值异常与周边发生的中强地震间也有较好的对应关系。

2019年1月7日,涉县台地磁Z分量出现了加卸载响应比高值变化。本文拟通过检测观测系统、调研地磁观测区环境、对比同台及省内其他台站的相同仪器和分析震例等对该变化进行研判。

1 台站概况涉县台位于涉县清漳河南岸,距涉县断层(茨村—化肥厂—井店,走向NE50°—60°,倾向NE,倾角60°—70°)约3 km。台址西南不远处山坡上,出露为中奥陶系马家沟灰岩,产状中缓,无较大断层通过。从较大区域地质构造背景来看,该区域地质构造相对复杂,处于太行山断裂东侧(图 1)。

|

图 1 涉县台地质构造 Fig.1 Geological structure of Shexian station |

根据“中国地震背景场探测——河北省地磁台网项目”规划要求,涉县台先后建成地磁FHD观测室、地磁绝对观测室、地磁相对记录室。张英杰等(2017)研究认为,涉县台避开了局部磁异常区,位于土层较厚、以灰岩为基底的地区,地理位置优越,能够长期保持连续有效的地磁观测。根据GB/19531—2004《地震台站观测环境技术要求》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2004)规定的地磁观测区环境要求可知,该台地磁观测环境良好,探头附近磁场梯度小于1 nT,各项指标均满足地磁观测规范要求。

2 异常变化分析 2.1 异常初步判断2019年1月1—9日(世界时)涉县台地磁Z分量时间序列显示(图 2),在1—4日该台3套仪器的Z分量日变形态一致性较高,符合典型的北半球中低纬度双峰单谷的日变形态;而从6日起,涉县台地磁Z分量曲线虽然形态保持一致,但已不符合典型Z分量日变形态,显示出一种畸变的状态。

|

图 2 2019年1月1—9日涉县台地磁垂直分量Z随时间的变化 Fig.2 Z component geomagnetic observations at Shexian station in Jan.1-9, 2019 |

笔者查阅涉县台地磁数据发现,1月3日地磁Z分量日变幅度最大,为16.4 nT,是较明显的地磁加载日;而1月7日涉县台地磁Z分量日变幅度最小,为2.9 nT。进一步查阅观测日志,未发现与异常时间同步的干扰源,分析认为该异常由短期干扰引起的可能性较小。因此,将分别从观测系统检测、观测环境排查等方面分析该变化。

2.2 观测系统检测通过测量发现,涉县台交流电电压为223 V,满足220 V市电的误差要求;测量直流蓄电池电压为12.53 V,处于12.00—15.00 V仪器输入电压的正常范围内;对仪器网络通讯延时进行了测试,测试结果合格;进一步检查了室内外观测线路,发现接头完好,无破损、损毁等;仪器室观测墩无塌倾、破裂或腐蚀现象等。因此,可排除因供电系统、网络系统、观测线路和观测室等异常而造成干扰的可能。

2.3 观测环境排查涉县台周边为山坡和农田,台站距村庄1 km,距高速公路4 km,距长邯铁路4 km,符合地磁观测规范要求。而距台站1 km范围内也无大型机械工厂、铁塔,以及民用、工业用电设施、通讯设施及大型建筑施工地等干扰源。

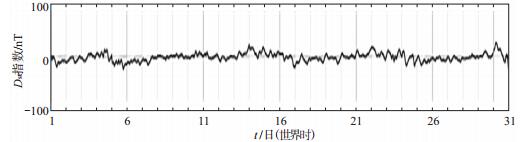

2.3.1 地磁场空间影响确认2019年1月地球空间磁扰较平静,全球Dst指数均大于-50 nT(图 3),说明当月无明显的太阳日冕物质抛射(CME)发生,同时太阳低纬度冕洞抛射流引起的CIR区域也处于正常水平,且2019年1月1—9日K指数不大于4(据http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html网站)。因此,涉县台地磁加卸载响应比异常受外空磁场扰动的影响较小。

|

图 3 2019年1月全球赤道环电流Dst指数变化 Fig.3 Dst index variations of Equatorial Ring Current in Jan. 2019 |

高压直流输电通常为双极两端中性点接地方式。在正常运行状况下,由于不平衡电流很小,当额定电流不大于1 200 A时,对距线路12 km之外的地磁观测基本不会产生干扰。但在工程试运行阶段及运行出现故障时,则会产生较大的不平衡电流,在输电线及换流站周围产生的干扰磁场将影响正常的电磁观测,尤其是对输电线路两侧300 km内范围的电磁观测影响最为明显(蒋延林等,2014)。

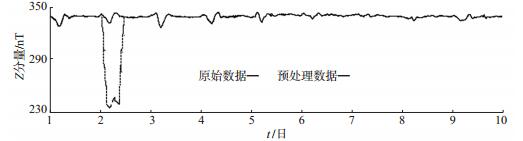

2018年涉县台受高压直流输电影响统计情况如表 1所示。统计发现,2019年1月,涉县台仅在1月2日受高压直流输电干扰(图 4)。由图 4可见,1月2日之后,高压直流输电恢复正常,涉县台地磁观测数据曲线变化平滑自然,符合自然条件下地磁Z分量的日变形态,说明预处理后高压直流输电对数据的影响不大。综上所述可以判定,高压直流输电未对此次加卸载响应比异常造成影响。

| 表 1 2018年涉县台受高压直流输电干扰统计 Table 1 Statistics of high voltage direct current transmission interference at Shexian station in 2018 |

|

图 4 2019年1月1—9日涉县台地磁Z分量数据处理前后对比 Fig.4 Coaxial comparison of the Z component geomagnetic observations at Shexian station before and after processing (2019.1.1-2019.1.9) |

2018年12月31日9时(世界时),涉县台完成了对FHD仪器的年底标定和方位角调整,对因标定产生的D、H、Z分量台阶变化进行处理,对产生的错误数据给予删除。经处理后,地磁数据恢复正常,可以判定标定未对此次加卸载响应比异常造成影响。

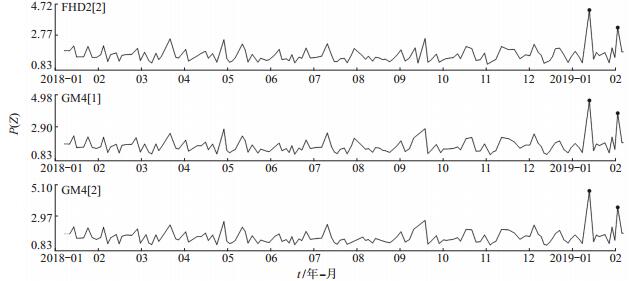

3 异常分析与性质判定 3.1 同台多套地磁仪器结果对比涉县台架设1套FHD质子矢量磁力仪和2套GM4磁通门磁力仪,通过对3套仪器2018年1月1日—2019年1月15日加卸载响应比计算结果进行对比认为,涉县台3套仪器同步出现高值异常,变化幅度基本一致(图 5)。

|

图 5 涉县台不同仪器加卸载响应比结果 Fig.5 Comparison of loading and unloading response ratios of different instruments at Shexian station |

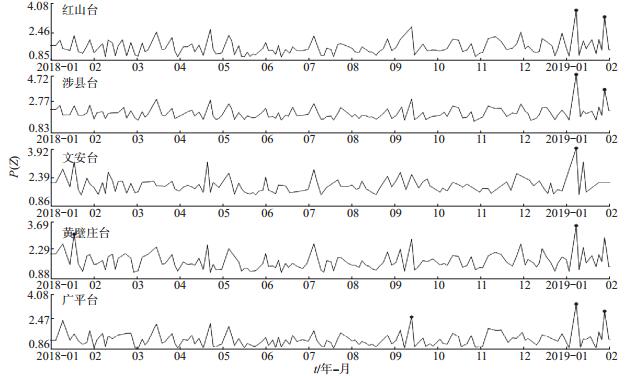

对河北省地磁台站FHD仪观测数据进行加卸载响应比计算发现,2019年1月7日,河北省5个台站(文安台、红山台、黄壁庄台、广平台、涉县台)地磁垂直分量Z的日变幅加卸载响应比均大于阈值3.0(表 2,图 6),其中,涉县台地磁加卸载响应比值最大,高达5.6,也是此次区域异常的最高值。

| 表 2 河北5个台站加卸载响应比异常 Table 2 Statistics of loading and unloading response ratio abnormalities at five stations in Hebei |

|

图 6 河北5个台站加卸载响应比随时间的变化 Fig.6 Loading and unloading response ratios at fve stations in Hebei |

太阳风主要以紫外辐射和粒子流辐射2种形式影响地球磁场,从而使地磁场出现变化磁场。变化磁场中2种主要的地磁场变化是太阳静日变化Sq和磁暴场D,磁暴场的构成为

| $ D = {D_{{\text{st}}}} + {D_{\text{s}}} + {D_{\text{p}}}\left(B \right) $ | (1) |

其中,Dst为暴时变化;Ds为暴时扰日变化;Dp(B)为极区亚暴。

按照曾小苹等(1996)的地磁加卸载响应比理论,地球自转使太阳的紫外辐射每天对地球加卸载1次,其地磁效应即为Sq;太阳暴风粒子流辐射的地磁效应就是全球同时发生的磁暴现象,平均5—6天地球便会被太阳高速暴风粒子流加卸载1次。地震是一种非线性失稳现象,孕震区地下介质系统由稳态变为非稳态的过程中,介质的物理性质如电导率将会发生相应的反应。因而可以认为,对于不同的地磁测点,稳定地区和非稳定地区暴时扰日变化不同;对于同一地磁测点,非稳定时期暴时扰日变化与正常时期又不同。因此可通过计算地磁加卸载响应比P(Z)值得到异常信息。

地磁垂直分量Z较其他地磁分量与地下介质及其变化间的关系更密切,故可以取Z分量作为计算Ds(Z)的加卸载响应参量

| $ P\left(Z \right) = {D_{\text{s}}}{\left(Z \right)^ + }/{D_{\text{s}}}{\left(Z \right)^ - } $ | (2) |

其中,Ds(Z)为Z分量地磁扰动场的日变幅,“+”表示加载,“-”表示卸载。在实际运用中,可将地磁场垂直分量日变幅ΔZ+和ΔZ-看作太阳风对地磁场的加载和卸载,计算公式可简化为

| $ P\left(Z \right) = \Delta {Z^ + }/\Delta {Z^ - } $ | (3) |

华北地区地磁加卸载响应比异常的判断指标(贾立峰等,2015):①阈值为3.0,超过阈值为异常信号,加卸载响应比值四舍五入后取小数点后1位;②若3个或3个以上相邻台站在2天之内出现超阈值,则视为准同步异常变化,作为1次异常;③1次异常出现后,2个月内再次出现的异常,认定为1组异常,其后依次类推;④当极大值日Dst指数小于-30 nT时,不作为异常。

预测规则:异常发生后6个月内,在阈值线(等值线)附近,有发生4.0级以上地震的可能。

依据《地震电磁预报指标体系规范》(电磁指标体系编写组,2017),利用地磁加卸载响应比理论对2008年以来华北地区地磁Z分量数据进行分析发现,2008—2017年异常出现后6个月以内可能发生4.0级以上地震(图 7),地磁加卸载响应比异常与地震对应关系有:2009年11月10日异常发生后的75天,即2010年1月24日发生山西河津4.8级地震;2010年1月30日异常发生后的第64天,即2010年4月4日发生山西大同4.6级地震;2010年1月30日异常发生后的第126天,即2010年6月5日发生山西阳曲4.6级地震。

|

图 7 2009年11月10日和2010年1月30日加卸载响应比异常及对应震例 Fig.7 Spatial distribution of loading and unloading response ratio anomalies and corresponding earthquakes on November 10, 2009, and January 30, 2010 |

以上案例说明地磁加卸载响应比方法捕捉地震地磁地球物理异常信号较真实可靠。

3.4 区域异常震例分析通常情况下,加卸载响应比异常是区域性异常。当1个台站出现高值时,其周边几个台站往往也同时出现高值,且在区域上会形成由外围向中心数值逐渐增大的现象。此次河北地区共有5个台站出现异常,且异常高值中心点就在涉县台附近。

贾立峰等(2015)对区域异常进行震例分析时,取P0(Z) = 3.0为异常阈值,规定2个或2个以上台站高于阈值时为1次区域异常,各次异常时间间隔小于3个月的归为1组异常,每组异常的有效期为3个月,取异常台站有效映震半径为200 km。

根据上述规则统计发现(表 3),2008年至2014年华北地区出现有效异常38次,共计10组,其中,7组异常与后续地震间存在时间及空间上的对应关系,对应率为70%;而另外3组异常无地震对应,为虚报,虚报率为30%。另外,24次地震中有8次震前未出现时间及空间上同时满足规则的地磁加卸载响应比异常,为漏报,漏报率为33%,其余未漏报的16次地震震前均出现异常。

| 表 3 华北地磁Z分量响应比异常与地震对应统计 Table 3 Statistics of the correspondence between anomaly of Z component geomagnetic response ratio and earthquakes in North China |

通过对涉县台进行初始数据检查、观测系统检测、周边环境调查、省内台站对比、空间磁场影响及震例分析得到以下结论。

(1)对地磁观测系统、磁房周边观测环境及异常出现前后的空间磁场等进行核查与计算,均未发现可对地磁场造成明显干扰的因素存在。因此,2019年1月7日涉县台地磁Z分量加卸载响应比异常是地磁场变化的真实反映。

(2)地磁加卸载响应比方法的理论较成熟,应用也较广泛,在以往的典型震例统计中有较好的地震对应情况,因此利用该方法计算得到的地震异常较可靠。

(3)对同一台站、不同仪器观测数据进行计算发现,高值异常基本一致,表明该异常是真实可靠的。

(4)河北共有5个台站出现异常,并非孤立的单台异常,区域性较强,异常高值在涉县台附近,区域性异常的可信度较高。

综合以上分析认为,2019年1月7日河北文安台、黄壁庄台、红山台、广平台及涉县台的地磁Z分量加卸载响应比高值异常是1次可信度较高的区域性异常,且高值在涉县台附近。因此,不排除该异常为地震地球物理异常的可能,应给予关注。

艾萨·伊斯马伊力, 黄恩贤, 高丽娟. 2017. 2017年精河MS6.6地震前地磁异常特征分析[J]. 中国地震, 33(4): 764-770. |

戴苗, 冯志生, 刘坚, 等. 2017. 南北地震带地磁加卸载响应比应用研究[J]. 地质科技情报, 36(4): 222-227. |

电磁指标体系编写组.地震电磁预报指标体系规范[Z]. 2017: 7.

|

冯志生, 林云芳, 王建宇, 等. 2000. 江苏地磁加卸载响应比的异常标志体系[J]. 地震, 20(2): 61-68. |

贾立峰, 乔子云, 张国苓, 等. 2015. 地磁加卸载响应比方法最佳阈值研究[J]. 震灾防御技术, 10(2): 472-478. |

蒋延林, 张秀霞, 杨冬梅, 等. 2014. 高压直流输电对地磁观测影响的特征分析[J]. 地震, 34(3): 132-139. |

尹祥础, 陈学忠, 宋治平, 等. 1994. 加卸载响应比——一种新的地震预报方法[J]. 地球物理学报, 37(6): 767-775. |

曾小苹, 续春荣, 赵明, 等. 1996. 地球磁场对太阳风的加卸载响应与地震[J]. 地震地磁观测与研究, 17(1): 49-53. |

张建国, 闫俊岗, 王静, 等. 2008. 地磁加卸载响应比方法在地震预报中的应用[J]. 大地测量与地球动力学, 28(2): 45-50. |

张英杰, 张小涛, 王莉森, 等. 2017. 涉县地磁台电磁环境测试与分析[J]. 地震地磁观测与研究, 38(4): 93-97. |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 19531-2004地震台站观测环境技术要求[S].北京:中国标准出版社, 2004.

|

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41